机缘巧合的张氏兄弟合作刻铜作品

2019-05-16范大鹏北京

◆范大鹏(北京)

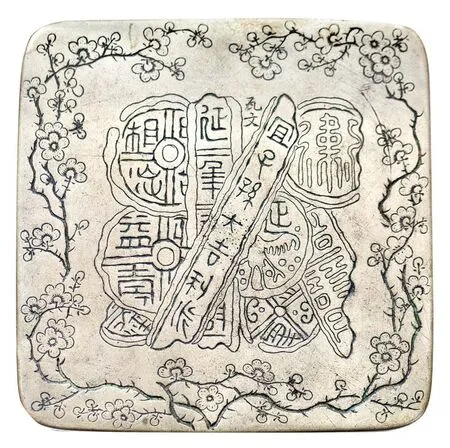

吴观岱绘张寿丞、张樾丞刻仿金农梅花图墨盒

此篇文章的题目,也许用“对一方墨盒的再认识”来命名更确切些,但考虑到这样命题有些语焉不详,最终还是没有采用。

“生货”与“熟货”

在中国拍卖界和艺术品交流群内,有一种奇怪的现象,即高水平的艺术品,倘若是未曾露过面的“生货”,往往成为众人不惜重金追捧之物。这真是一个有趣的现象,它充分反映了人性中所谓“喜新”的追求新奇刺激的心理。然而,随着时间的沉淀,露面后的“生货”终将成为广为人知的“熟货”而接受未来时间的检验。正如一部《红楼梦》,其文字内容虽历久未变,但随着红学研究的深入,人们对它的认知也在不断递进。即使对于一个普通读者来讲,随着人生阅历与知识的增长,六十岁时与三十岁时的阅读感受也是绝不相同的。同样,对于许多我们收藏经年的爱物,随着自身鉴赏水平的提高、相关资讯的不断发现与丰富,我们对它们的认知也会不断改变。如此看来,收藏之乐既在于对“生货”的发掘与鉴赏,也在于对“熟货”的重新认知。

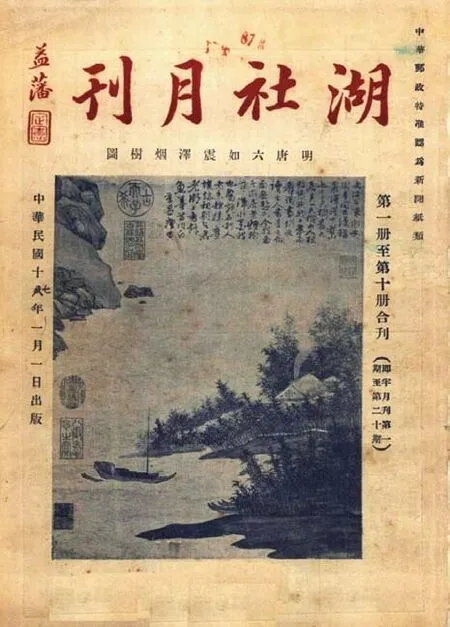

《湖社月刊》两种版本之别

本文介绍的这件“熟货”——吴观岱、张樾丞合作仿金农梅花墨盒已伴随笔者十余年,曾先后刊载于《收藏家》《铁笔铜墨》《民国刻铜文房珍赏》《北京文史》。由于多种原因,刻有同古堂店主张樾丞名款的刻铜作品目前面世者不足5件(相关原因分析可参见《铁笔铜墨》“张樾丞”条),此盒以张氏在其上镌刻他最擅长的铁线篆诗句而深为笔者宝爱。

然而,长久以来,对于此盒上的另一个落款“福臻”,笔者却一直没有考证。

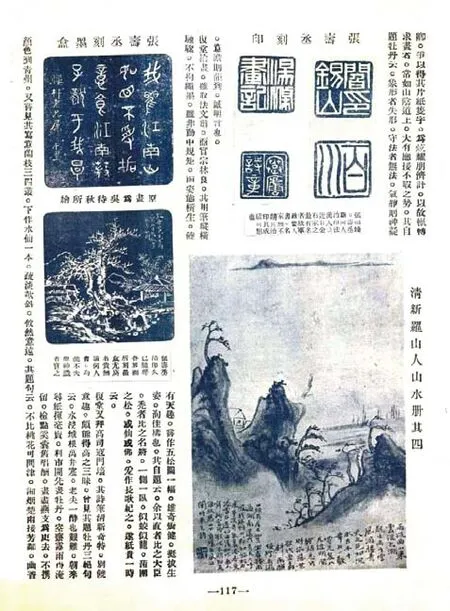

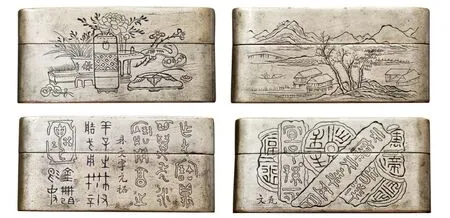

大约五年前,笔者有缘得到数十张刻铜墨盒、镇尺、铜屏拓片,其中一对上款为“柏亭老伯大人七秩双寿 愚侄张福臻敬祝”、落款“吉安画 寿丞刻”的镇尺拓片引起了笔者的关注,此对镇尺上所绘乃管平湖所绘贞松图,两尺画面独立成幅。“张福臻”是谁?他与笔者所藏吴氏仿金农梅花图墨盒上的“福臻”是否是同一人?这个疑问,一直萦绕在笔者心头。

巧合的是,不久后在浏览盛世收藏网刻铜专版时,看到了西安网友厚厂王涛兄所发的一个帖子,介绍其在读民国美术刊物《湖社月刊》电子版时发现该刊对张寿丞的两处记载,其一为“张福臻(字)寿丞,新河人。治印法汉人,为近日金石家之最有名者,故军政要人书画名家无不请其治印,其成绩可想也。”

对于上述张寿丞资料,笔者于十余年前在编著《铁笔铜墨》时,曾于天津古籍出版社影印出版的《湖社月刊》上查阅到,并引用于书中。但是天津古籍版上关于张氏的介绍却是“张寿臻,字寿丞。新河人。治印法汉人,为近日金石家之最有名者,故军政要人书画名家无不请其治印,其成绩可想也。”

管平湖绘张寿丞刻张寿丞贺寿镇尺

天津古籍出版社影印《湖社月刊》出版本中关于“张寿臻”的介绍

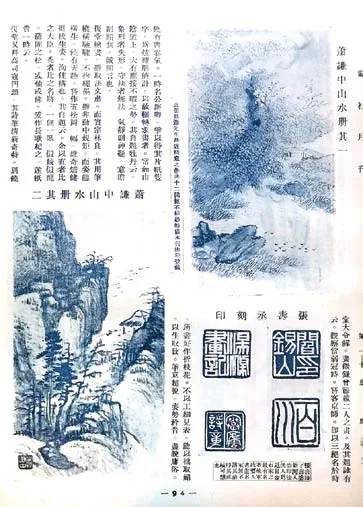

1928年1月1日出版之《湖社月刊》1-10期合订本

《湖社月刊》1-10期合订本中关于“张福臻”的介绍

从厚厂兄所附的1928年1月1日出版的《湖社月刊》1至10期合订本图片上,可在刊物中清晰无误地看到关于“张福臻”的介绍。比照天津古籍影印版的该页介绍,二者竟然在图文版式的安排上也有很大不同,继而再比对前10期其它版面,依然不同。那么,“张福臻”与“张寿臻”称谓之别,以及二者版式上的不同又是何种原因造成的呢?

天津古籍版《湖社月刊》卷首,史树青先生于序言中写道“《湖社月刊》创于一九二七年十一月,初为半月刊,旋改为月刊,至一九三六年三月,出版一百期停刊,合装为一百册。”笔者由此推断,天津古籍版《湖社月刊》很可能是影印自这一百期单行本的合装本,也就是说,这个版本即为每期《湖社月刊》初版时的面貌。而在《湖社月刊》出版10期之后的1928年,湖社画会又出版了一册1至10期的合订本。这个合订本,并非简单地将前10期原版不动地合装而成,而是在以胡佩衡为主编的带领下,编辑人员对文字、图片进行了重新校对、排版,正是在这个过程中,初版中的“张寿臻”被改定为“张福臻”,这才是张寿丞的真实姓名!

从已知资料可知,张寿丞的堂兄张樾丞名福荫,而张樾丞的同胞五弟张杰丞(亦作臣)名福豪,孙殿起先生在其所著《贩书传薪记》中曾有关于张福豪于1942年开设观复斋古玩碑帖店的记述。由此可知,张福臻与张福荫、张福豪是同为福字辈的堂兄弟。由此可见,上文提到的那对镇尺拓片,其原物应是张寿丞请管平湖绘画、题字,自己亲手镌刻的赠送长辈的寿礼。

因缘际会的合作之物

明确了张福臻即是张寿丞,再看这方仿金农梅花墨盒,便会发现,与上述那对镇尺一样,这方墨盒也是张寿丞请吴观岱绘画、题字,自己亲自镌刻赠送给他的好友华亭的。癸丑年是1913年,正是张樾丞开设同古堂的第二年。此时张寿丞的刻铜技艺已然成熟,这从盛世收藏网刻铜专版上曾出现过的一方张寿丞刻于同年的 “归渔图”墨盒上亦可得到印证。该盒上,肩扛渔网的老翁和手提酒壶的孩童并行于归家途中,人物被刻画得栩栩如生,文字亦虽刻犹写。

从这方梅花墨盒的画面与文字整体布局上看,因为原本只是张寿丞请吴观岱书绘后自己刻赠朋友的,故而事先并未给张樾丞的题字预留出位置。然而,巧合的是,这位华亭恰恰也与张樾丞是好友,于是华亭便请张樾丞在这方墨盒上为他再题刻些字,也因此便有了张樾丞以其最擅长的“用笔圆活,细硬如铁,划一首尾如线”的铁线篆镌刻而成的两句咏梅诗。弧形线条的篆文张力十足,极富弹性。至于张樾丞落款“题于京师”而非“刻于京师”,乃是因循补题书画之用语惯例。从常理推断,应好友要求在墨盒上书刻数语于张樾丞来讲乃举手之劳,亲自操刀亦显示对友人之敬重,故完全不必自己写就再让张寿丞来刻。同样道理,已能娴熟刻铜的张寿丞置备赠友墨盒,自然也无需请兄长代刀。

以前在网上常看到对一些藏品制作背景的探讨中,有些人会以一句“谁也没看到、听到旧时的场景”而令争论戛然而止,不欢而散。其时,只要我们本着在当时文化背景、习俗、行业规则等设定旧时氛围下“就时论事”地探讨、推断当时的问题,许多是可以得出正确或近乎正确的答案的。从这个意义上讲,考证藏品,若有相关文字、图片等实物资料自是最好,但对一些无明确资料佐证的,在“还原历史氛围”的前提下,如破案般逐步推理,往往也能做出合理的解释与推断。最要不得的是以现代人的价值观、生活方式、交往方式等“现代思维模式”推定旧时人们的交往习俗及商业行为等,其结论往往令人啼笑皆非。

话题有些扯远了。可以说,正是华亭这位张氏兄弟的共同朋友才促成了二人在同一个墨盒上的合作,真可谓机缘巧合!

华亭是谁?

那么,这个墨盒的主人华亭又是谁呢?笔者近年一直留意查找有关资料却一无所获。约一年前,从微信中偶然看到一张1930年琉璃厂部分店主、经理与书画古玩鉴藏家的二十六人合影。难能可贵的是,在照片上制作者特意标注了每人的姓名与年龄,内有商务印书馆经理孙伯恒、通古斋店主黄伯川、笔彩斋掌柜武琴轩、韵古斋店主韩少慈、大观斋掌柜赵佩斋、庆云堂店主张彦生、晚清刻铜大师陈寅生弟子茹古斋经理白五楼等人。这其中还有令笔者眼前一亮的虹光阁经理杜华亭。

杜华亭,名英魁,河北武邑人,早年在琉璃厂笔彩斋学徒。杜华亭聪明勤敏又善交际,与状元翁增源之子曾任顺天府主考的翁斌孙、翁斌孙女婿渠铁医、安徽巡抚恩铭之子于泽三等人友善。1923年上述三人合股出资一万大洋,于琉璃厂开设了虹光阁古玩店,聘请杜华亭做掌柜。杜华亭善于延揽英才,放手用人,并充分利用三位大股东的人脉,把虹光阁的生意做得有声有色。据他的大徒弟邱震生回忆,时任国务总理兼财政总长汪大燮,宪法起草委员会委员长林长民,河北省主席王树常,故宫博物院院长易培基,少帅张学良及其部属官员,北平市长周大文,清华大学副校长张子高,金石家容庚,鉴藏家张叔诚,画家黄宾虹、张大千,以及前清遗老宝熙、袁励准、崇虎臣等人,都是经常光顾虹光阁的老主顾。虹光阁除经营字画瓷器金石外,也兼营缂丝刺绣、砚台、古墨、印章等杂项。当年在琉璃厂轰动一时的万历五彩蒜头瓶、宋定窑大碗、康熙斗彩十二月令杯及诸多康雍乾官窑精品等“俏货”,都是从虹光阁卖出去的。

1944年,当了21年掌柜的杜华亭将虹光阁交给儿子杜少亭经营,自己回家养老。虹光阁一直经营到建国后的公私合营,琉璃厂至今还保留着它的字号,不过其店址已由原来的西琉璃厂迁到如今的东琉璃厂了。

1930年琉璃厂部分古玩商与鉴赏家合影

这张照片上标注杜华亭那年49岁,据此推算,民国二年时其32岁,尚在位于西琉璃厂临近同古堂的笔彩斋做伙计。那一年张樾丞30岁,张寿丞20余岁,均与杜华亭年龄相若。杜与张氏兄弟不仅熟识,且几乎日日碰面,因此几乎可以肯定这个墨盒就是张寿丞刻赠给他的。

补充一句,从米景扬先生《荣宝瑰梦》一书中所附上世纪五十年代初期琉璃厂店铺分布图看,1923年杜华亭出任掌柜的虹光阁仅与同古堂相距十余米,杜华亭与张樾丞及已挂单于淳菁阁、荣宝斋等店铺的张寿丞依旧朝夕相见,不过这已是后话了。

关于张寿丞的生卒年代

长期以来,对于张寿丞的具体生卒年代,在刻铜研究圈内一直没有定论,较普遍的说法是“生于1895年前后,卒于二十世纪三十年代后期。”

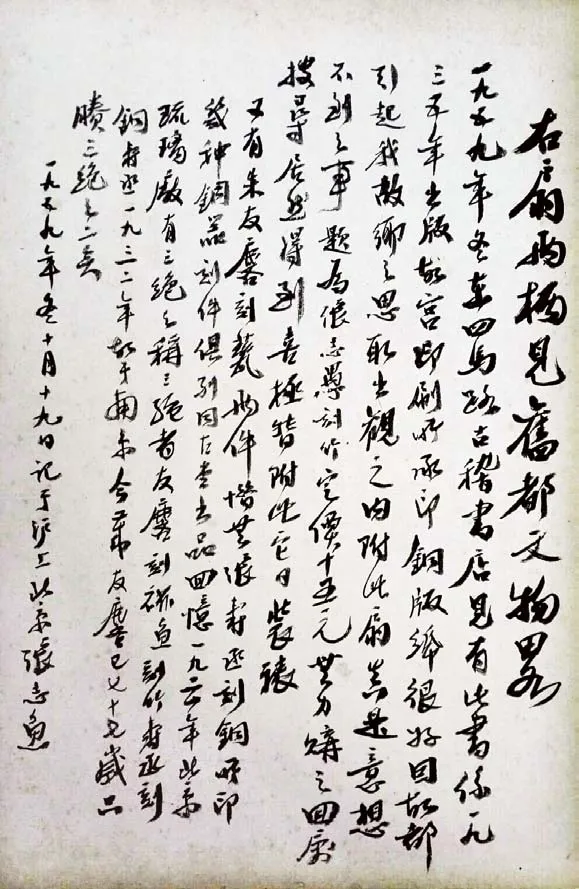

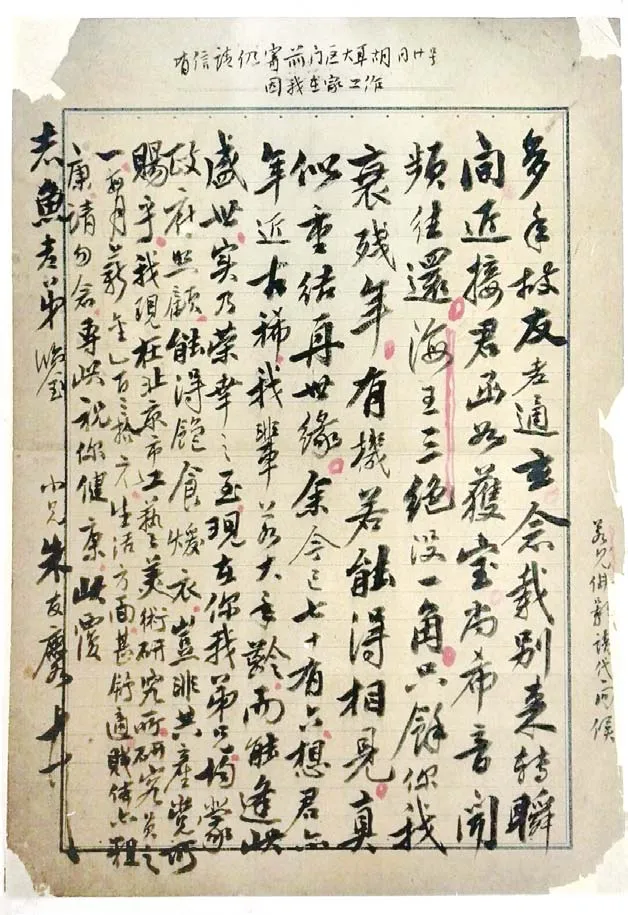

2017年春某日,笔者接泰和嘉成拍卖公司经理张远义先生来电,告知有一册张志鱼刻竹拓片将于该公司春拍上拍,内附有张志鱼手书题记及朱友麐致张志鱼信函一封,内中均提到张寿丞。笔者闻讯遂赶往该公司,仔细翻阅了这册题签为“瘦梅锲简”的竹刻拓片集,乃1924年张氏所刻200余件扇骨、臂格等竹刻文房器物拓片,拓片均被粘贴在册页上。册页中还有一页张志鱼题记及粘贴的两页朱友麐信函。

张志鱼题记

张志鱼题记:“右扇两柄见旧都文物略。一九五九年冬,在东四马路古稽(籍)书店见有此书,系1935年出版,故宫印刷所承印,铜版纸很好。因故都引起我故乡之思。取出观之,内附此扇,真是意想不到之事。题为‘张志鱼刻竹’,定价十五元,无力购之。回寓搜寻,居然得到,喜极,皆附此,它日装裱。又有朱友麐刻瓷两件,惜无张寿丞刻铜,所印几种铜器刻件俱列同古堂出品。回忆一九二一年北京琉璃厂有三绝之称,三绝者友麐刻磁(瓷)、鱼刻竹、寿丞刻铜。寿丞一九三二年故于南京,今岁友麐已七十七岁,只胜(剩)三绝之二矣。1959年冬十月十九日记于沪上北京张志鱼。”朱友麐的信件是给张志鱼的复函,朱氏于函中感慨赋诗曰:“多年故友老通玄,念载别来转瞬间。近接君函如获宝,尚希音闻频往还。海王三绝没一角,只余你我衰残年。有机若能得相见,真似重结再世缘。”

从二人题记及信函中,可得知两则与张寿丞有关的重要信息:一是张寿丞1932年于南京去世。二是“琉璃厂三绝”之称始于1921年。

从1928年《湖社月刊》上刊载着关于张寿丞的介绍来推断,他那一年很可能还在北京,也就是在这一年,南京被定为首都,北京改称为北平。

朱友麐信函

第二条信息对于我们推断张寿丞的出生年代具有重要意义。那个年代,在文房手艺人荟萃的琉璃厂能够扬名立腕儿地被称为“三绝”,没有经年累月的绝技及长久积累的良好口碑,是决然立不住脚的。由此,从年龄上推测,1921年时他们三人也该都是而立之年左右的人了。事实上,从张志鱼题记中可推断朱友麐那年39岁,张志鱼(1893-1961)那年28岁,若按照张寿丞1895年出生之说,那一年张寿丞26岁,似乎稍嫌青涩。

再从琉璃厂店铺学徒的传统来看,当年通过老乡提携、朋友相荐的传承关系,到店铺里来做学徒的许多是十五六岁的河北乡镇农村一带的孩子。至少三年学徒生涯,学徒期满,依照店铺常规,一些人留在店中当伙计,而另立门户自己单干的也有不少。这些十八九岁的年轻人虽然学徒满师了,在技艺上却仍然青涩稚嫩,尚需经过长期的历练才会有所成就。

而这方墨盒刻于1913年,若以张寿丞1895年出生推算,这年他才18岁,刚刚学徒期满。再看那方与另一位画家合作的“归渔图”墨盒,刀法亦已极为娴熟。两盒之工艺绝非出自一位刚刚出徒的18岁少年之手!而且,那年杜华亭32岁,18岁的小青年儿与一位已过而立之年的中年人称兄道弟,似乎也说不过去。

合理的解释,只能是那时张寿丞已出徒有年,技艺纯熟且与书画家建立了良好的互动关系,而那时他的年龄也应该在20出头了。至其享有“三绝”之一称号时,也当在而立之年左右的年纪。据此,笔者认为张寿丞出生的年代似应前推5年左右,即1890年左右。

综上,我们大致可以理清张寿丞的生平脉络:生于1890年左右,大约15岁进京入琉璃厂印章墨盒铺学徒。学徒期满后,于其堂兄张樾丞开设之同古堂印章墨盒店治印刻铜。张寿丞刻铜技艺高超,与京城书画家多有合作,声名渐隆。后独立鬻技,于同古堂、淳菁阁、荣宝斋、清秘阁等文房南纸店挂单刻铜治印。1921年以刻铜之技与刻瓷者朱友麐、刻竹者张志鱼并享琉璃厂“雕刻三绝”之美誉。1928年《湖社月刊》曾刊登其治印、刻铜作品,盛誉有加。1928年或稍后,张寿丞离开北平前往南京发展。1932年逝于南京。纵观民国刻铜文房发展史,张寿丞是与书画家合作最为广泛、镌刻书画家作品最多的刻铜大师,是当之无愧的民国刻铜第一人。

最后,话题还是回到这方墨盒上。笔者以为,在众多精彩纷呈的亲笔画稿墨盒中,这个盒子算不上亮丽夺目,但它作为两位刻铜大师合作的见证,于刻铜文房研究史而言意义非凡,自当宝而善之。

囿于笔者能力所限及相关资料尚不完备,此文中谬误在所难免,尚祈诸师友不吝指教。

顾强

江苏南通人。近十年来关注刻铜文房收藏门类,偏重书法、唐诗、清供等专题。愿广交藏友,互通有无,共同提高。

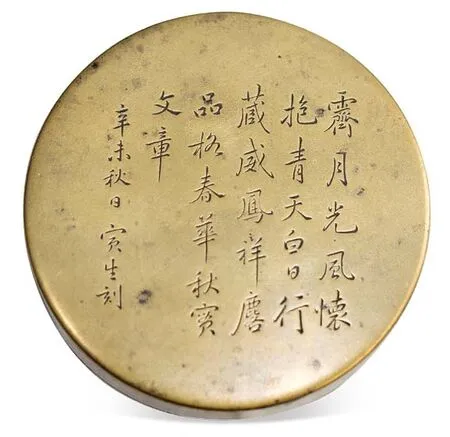

辛卯年(同治10年,1871年)寅生刻文字铜墨盒

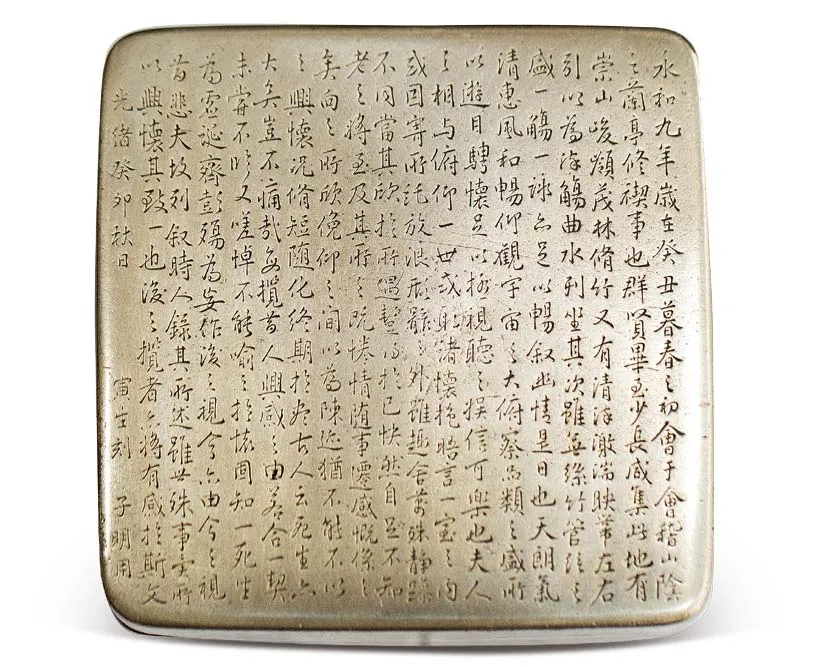

癸卯年(光绪29年,1903年)寅生刻《兰亭序》全篇铜墨盒

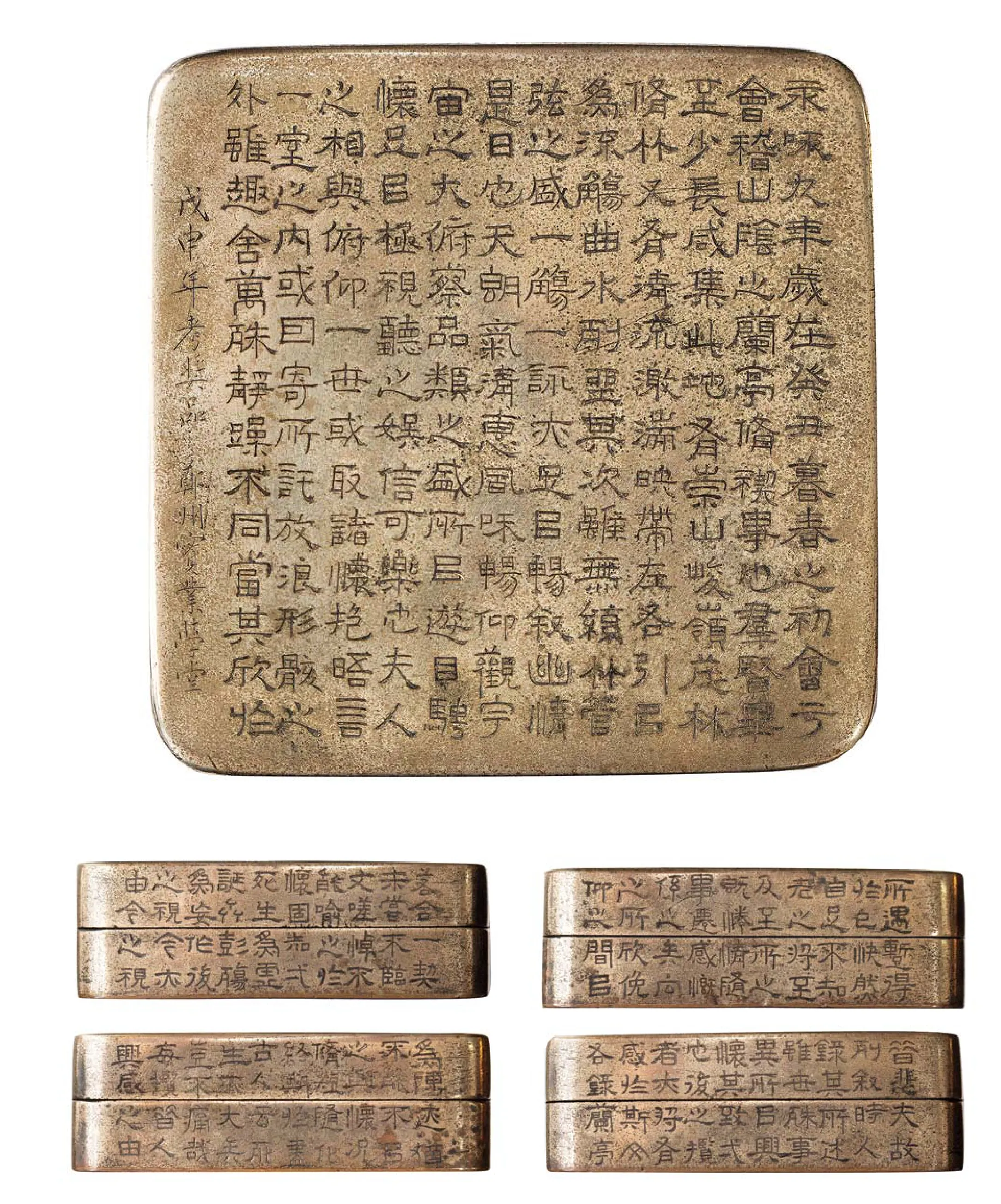

五面工隶书《兰亭序》全篇刻铜墨盒

清代锦灰堆五面工刻铜墨盒

乌铜走银博古清供铜墨盒