化善为美·回归自然本性

——明代后期民窑青花婴戏纹饰艺术审美研究

2019-05-15矫克华

矫克华

(青岛大学 美术学院,山东 青岛 266071)

0 引 言

《孟子·尽心上》载“孩提之童,无不知爱其亲也”,这是人以纯真自然本性为美的经典表述。婴戏纹作为我国传统陶瓷装饰纹样题材之一,它以独特的纹饰风格在中国陶瓷装饰艺术中被广泛应用。体现出人们崇尚自然、追求纯真的美好愿望。民窑青花婴戏纹饰发展到明代已经成为陶瓷装饰的主要纹样,以玩耍、嬉戏的活动场景表现儿童时代的生活现象,同时也是以反映民俗写照为主题的装饰纹样。明代民窑青花瓷婴戏纹饰艺术研究是从纹饰的审美意义、文化内涵、哲学形态等方面对其进行探析,解读其具备独特造型背后所蕴含的中国文化艺术精神。婴戏纹饰作为一种独特的艺术特征在明代后期青花瓷器上达到了一个艺术创作高峰,发掘其审美价值,联系明代的社会发展,从而使民间民俗文化载体展现出一个清晰的明代民窑青花瓷婴戏纹饰发展演变过程。

明代嘉靖、万历、天启、崇祯时期的民窑青花婴戏纹多以丰富多样的孩童游戏为内容,主要分为四类:儿童游戏纹饰、仕女婴戏纹饰、婴戏动物纹饰、和婴戏植物纹饰。婴戏纹饰的审美艺术来自于世俗生活和民俗观念的影响,从而演变成祈子求福的传统吉祥纹样,发挥出强化世俗生活与烘托节庆氛围的效果。一方面反映人们质朴与达观的生活理念以及对生活的热爱;另一方面则以谐音的美好寓意表达出特定涵义,展现出传统审美哲学和极富意趣的东方生活。明代民窑青花婴戏纹作为一种常用装饰纹样,在不同历史时期有着不同艺术风格和鲜明的时代特征。婴戏纹的审美内涵与吉祥寓意受到了各个阶层的青睐,其艺术风格表现的率真、质朴、充满民间审美情趣,表现出独特的民俗文化,满足了人们对生命本体及社会生活求吉纳福的追求。

1 明代民窑婴戏纹饰文化艺术历史发展

1.1 婴戏纹饰艺术审美的历史延展

中国文化创始与奠基,是指从远古至先秦这一漫长时期中的文化经历。先秦时期,中国开启了古典文化走向理性自觉的时代,由此确立了“轴心时代”意义上的中国文化传统,建立起华夏民族的文化心理结构,对后世文化艺术产生了深远而且持久的影响。先秦诸子在阐述其思想时,从不同层面、不同角度出发,对艺术问题进行了理论反思,形成了初期的艺术观和美学观。其中,影响最大的当数以孔子为代表的“儒家艺术观”和以老庄为代表的“道家艺术观”。最早的婴戏纹饰出现在战国时期玉器上,汉代画像砖上的孝子故事中也有儿童形象的出现,到了魏晋时期,壁画砖上有描写儿童游戏的场面,此时婴戏纹饰已逐步形成。

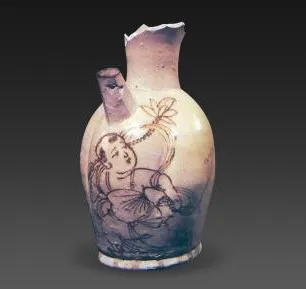

唐代揭开了中国古代最灿烂夺目的历史篇章,铜官窑遗址出土的“青釉褐彩婴戏纹执壶”是目前所见最早出现在陶瓷上的婴戏纹饰,纹饰画法简单,包括头和手部的线条以及肚兜、腰际系带的处理等。这件作品体现了窑工们高超的技法以及当时的孩童世界的现状,并且对后世婴戏纹的发展产生了深远的影响(见图1)。五代时期黄堡窑址中的剔刻花攀枝娃娃牡丹纹青瓷盂,腹部刻着攀枝娃娃与折枝牡丹图案,描绘的是奔跑的裸体童子攀附在盛开的牡丹枝叶上的景象;另一件青瓷残盖上表现了一个裸体童子在半掩的荷叶内睡卧,显得格外悠闲,天真浪漫,充满神话色彩,体现出传统吉祥观念和“托物化生”观念在这个时期陶瓷装饰中的运用。尽管唐代瓷器婴戏纹的应用还不普遍,但婴戏纹的审美风格为宋代婴戏纹饰的盛行打下了坚实的基础。

图1 唐代 青釉褐彩婴戏纹执壶Fig.1 Celadon kettle with brown children-playing pattern,Tang Dynasty

宋代是人物类纹饰全面发展的时期,瓷器上的婴戏纹也多种多样。经过长时间演变,婴戏图纹饰逐渐独成一派,常见题材有放风筝、捉迷藏、对弈、蹴鞠、习武、执莲婴童、莲生贵子、喜报多子、庭院婴戏、郊外婴戏、傀儡戏、婴孩渎书、三子出头、五子登科、五婴争冠、十六子、百子等(见图2),多绘于碗、盘、瓶、罐、缸、盒等器物上。元代审美强调的则是“法心源”、“趣”、“兴”和“写意”,儒家“穷则独善其身”的思想转移了人们“达则兼济天下”的壮志,始终与儒家思想互补的佛、道思想在平衡人们的心理,并将之引导到艺术的状态。以山水题材为主的文人画审美艺术使得制瓷工匠深受影响,因此婴戏纹陶瓷器已明显减少,婴戏纹饰装饰工艺也比前期少(见图3)。

图2 宋代 磁州窑白地黑花婴戏纹枕Fig.2 White Cizhou ware pillow with black childrenplaying pattern, Song Dynasty

图3 元代 白地黑花婴戏纹罐Fig.3 White pot with black children-playing pattern, Yuan dynasty

1.2 婴戏纹饰艺术审美的明朝复兴

中国封建社会已进入明王朝时期,初期专制统治的加强,经济的繁荣,对外交往的扩展。在朱元璋、朱棣父子两代的统治下,对前朝的政治、军事诸方制度革旧鼎新,使秦汉以来形成的封建中央集权制度有了进一步发展。洪武时期,中国经济已达到了封建社会历史的最高水平,制瓷业得到较大的发展。永乐、宣德时期的婴戏纹开始出现在瓷器上,使得元代衰落的婴戏纹得到了发展。虽然数量较少,技法、构图也不能和其它纹饰相比,但早期民窑青花婴戏纹更重要的是暗含了对宋朝文化审美的回归和期盼,这对后世青花婴戏纹饰进一步发展起到了不可估量的促进作用。中期以后曾一度逐渐衰弱,其间资本主义萌芽的出现,都为民窑青花瓷文化发展打上了文明的印迹。明代中叶以来,社会酝酿着重大的变化,反映在传统审美领域则表现为一种反抗思潮。从王阳明哲学到李贽的浪漫主义思潮,都对明代后期青花瓷婴戏纹饰艺术审美产生了巨大影响。李贽作为浪漫思潮的中心人物成为王阳明哲学的杰出继承人,自觉地、创造性地发展了阳明心学。他宣讲童心,提倡真心,反对虚伪、矫饰。明后期的哲学思想是青花婴戏纹饰艺术精神审美的重要追求,由于社会的变革,新哲学思想的推动,婴戏纹饰得到了空前发展,从简单的单个幼童形象发展到多个幼童,神态各异,场面热闹,所蕴含的寓意也不尽相同。婴戏纹在明代初期是多子多孙的吉祥观念,驱灾降幅的象征,经常和莲花纹、蝙蝠纹一起使用。明代中期政治稳定,经济繁荣,青花婴戏纹渐渐增多。这个时期的婴戏纹种类丰富多彩,极具特色,较为全面地反映了儿童生活场景,画面生动活泼,充满着童真情趣和吉祥意蕴。常见的婴戏图案有戏莲图、蹴鞠图、放风筝图、捉迷藏图、斗蛐蛐图、玩花灯图、习武图、对弈图等(见图4、图5、图6)。

图4 正统 青花婴戏纹碗Fig.4 Blue and white bowl with children-playing pattern,Zhengtong period

图5 天顺 青花婴戏纹罐Fig.5 Blue and white pot with children-playing pattern,Tianshun period

图6 成化 青花婴戏纹碗Fig.6 Blue and white bowl with children-playing pattern, Chenghua period

明代后期时局动荡不安、战火不断,政治经济逐渐走向衰竭,但是民窑青花婴戏纹饰仍然大量使用,风格有所改变,颇具特色。万历后期开始,民窑青花瓷婴戏纹饰表现采用双勾分水技法,减笔变形,豪放夸张,多为“大写意”式的描绘方法,将儿童天真活泼的表情表现得淋漓尽致,栩栩如生。天启、崇祯时期的民窑青花婴戏纹与前朝风格截然不同,其主要特点有:题材广泛,画面简洁,过于抽象。主要描绘孩童,场景衬托物越来越少,有的甚至只绘婴孩;刻画婴孩写意变形,不求形似,几乎看不出眼鼻,但表现力强、生动。总之,明代末期天启、崇祯民窑青花婴戏纹饰艺术审美的复兴是极具鲜明的独特风格特征。

2 明代后期民窑青花瓷婴戏纹饰艺术审美特征

2.1 嘉靖、万历民窑青花婴戏纹饰精湛细腻、童子世界、浓重华丽、色泽浓艳

明代后期民窑青花婴戏纹饰艺术审美是现实生活的能动表现和反映,但并不是现实生活的简单再现,而是充满了民间艺术的激情,是内容美和形式美的统一。然而,明代后期婴戏纹饰艺术形式美的法则又并不是凝固不变的,艺术贵在创新,随着婴戏纹饰艺术的不断发展,形式美的法则也在不断创新和发展。从明代后期民窑青花婴戏纹饰的发展看,嘉靖、万历时期确实是繁荣时期。嘉靖民窑青花婴戏纹瓷器明显具有由民入官的典型特征。所谓由民入官是民窑青花婴戏纹瓷器纹饰风格向官窑瓷器的浓重华丽转化。嘉靖民窑青花婴戏纹饰风格与正德相比发生了明显的变化,构图由疏朗走向繁密,纹饰由淡雅走向浓重,画法由流利圆润走向细硬。纹饰题材较明中朝更趋丰富,拓宽了题材范围,对后世产生了较大的影响(见图7)。

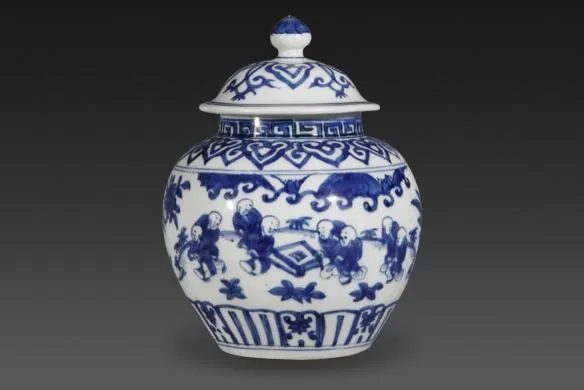

图7 嘉靖 青花婴戏纹罐Fig.7 Blue and white pot with children-playing pattern, Jiajing period

嘉靖时期民窑青花婴戏纹饰较前朝更为流行,有精粗两种画法,精者有官窑风格,绘画精湛细腻;粗者勾描随意,多穿深色长袍,后脑凸起,滑稽可笑。例如嘉靖时期经典的民窑“青花庭院婴戏纹高足碗”,三个童子在庭院中戏耍,绘工颇为精致,青花色泽浓艳泛紫,有青金石蓝一般鲜亮感觉,而凸起的后脑颇具童子世界的时代特征。所绘婴儿头部画法俗称“大头娃娃”,极富特色。五官描绘得生动传神,而身态衣着仅勾勒几笔。孩童周围由各类花草、山石或栏杆填满,总体呈现出一种沉郁雄健之美(见图8)。种类丰富的婴戏纹饰,疏朗典雅的纹饰布局,优美稳重的器物造型,体现出了嘉靖民窑青花瓷的制作水平。万历民窑青花婴戏纹饰的时代特征极为明显,主要受徽派及金陵派版画的影响,使婴戏纹走出了一味承袭传统的模式,拓宽了题材范围。没有万历徽派版画的崛起,就不会有明末景德镇民窑青花婴戏瓷器纹饰的繁荣丰富。万历民窑青花婴戏纹种类比较多,有的舞扇、执莲,或扬旗、扑蝶,有的对弈、斗草,有的玩陀螺、骑竹马等,丰富多样(见图9)。构图及画法也多受版画影响,婴戏体态比之前更加活泼,头上的小辫更为清晰洒脱。例如万历民窑“青花婴戏图碗”,外壁绘礁石庭院青花婴戏图,六个童子在欢快戏耍,尤以骑木马小车的童子最为传神,碗心亦绘二童子在栏杆内起舞。画法为勾线填色,线条转折较硬,填色有漫出线外现象,过大的后脑和小辫具有时代特征。

图8 嘉靖 青花婴戏纹碗Fig.8 Blue and white bowl with children-playing pattern,Jiajing period

图9 嘉靖 青花婴戏纹罐Fig.9 Blue and white bowl with children-playing pattern, Jiajing period

嘉靖、万历民窑青花婴戏题材极具特色,“官搭民烧”形成一种官民竞技的生产局面,这也是民窑青花婴戏纹饰盛行的原因。另外明后期嘉靖皇帝求子心急,为皇帝祈福求祥,所以嘉靖时期的民窑青花婴戏纹饰所占明后期比例的十分之一之多,婴戏纹饰依托的器形有碗、盘、罐、瓶、圆盒、方斗杯、梅瓶、六方罐等,包括读书,蹲地,扑蝶,舞拳,练棒,踢腿,用鞭,戏鸡,荷枪,敲锣舞扇,摇旗呐喊,打镣助威,拱手,骑木马,打镲,打陀螺、弯弓射箭等几十余种戏童形象(见图10、图11)。婴戏纹发展到明朝后期,已经形成了一种固定模式,程式化特征明显,具有吉祥寓意。其中所表现的内容大多源于民间,灵动、飘逸的线条与描绘孩童活泼好动的天性和嬉闹时的敏捷动作相得益彰。

图10 万历 青花婴戏纹碗Fig.10 Blue and white bowl with children-playing pattern, Wanli period

图11 万历 青花婴戏纹碗Fig.11 Blue and white bowl with children-playing pattern, Wanli period

明代嘉靖、万历民窑青花瓷婴戏纹受花鸟、山水、书法等艺术形式的影响,笔墨技法在表现婴孩神态上起到了很大的作用。明代后期民窑青花瓷婴戏纹在技法应用上仍旧遵循民间艺术创作的吉祥传统观念,求吉利的功利意愿表达,通过青花与白底的颜色对比给人以视觉美的感受,而民间世代以来的吉祥心理诉求也便在民窑青花婴戏纹饰审美艺术中得到了象征性的实现。明代后期民窑青花婴戏纹饰艺术作为一种独特的文化审美形态或文化现象,在整个传统文化艺术体系中占有极其重要的地位,在经历了上千年的历史演变后,形成了一种独特的民窑青花瓷纹饰艺术表现风格。综观明朝后期嘉靖万历民窑青花瓷婴戏纹饰审美精湛细腻、童子世界、浓重华丽、色彩浓艳,时代特征非常明确。

2.2 天启、崇祯民窑青花婴戏纹饰布局舒朗、传神飘逸、活泼率真、体态各异

愉悦性美感是明代末期天启、崇祯民窑青花婴戏纹审美最鲜明的特征,传神飘逸、美感愉悦是情理交融、情中寓理的愉悦,是一种高级的生命状态,是整个明代民窑青花婴戏纹审美活动的最高境界。民窑技法种类丰富且不断趋于精熟,为天启、崇祯时期的婴戏纹提供了重要支撑,以明丽的色彩迎合了普通大众的审美情趣,婴戏纹仍然作为一种瓷器题材不断发展。天启、崇祯时期的婴戏纹是大多是由仕女形象与游戏中的孩童组合构成的纹样,是明代末期婴戏纹饰中的重要形式之一,多为仕女抚婴、仕女课子等。这种组合形式主要是对源于祈子习俗的母性崇拜表现,以及突出强调了女性在孩童成长、成才过程中的不容忽视的重要作用。其中仕女的形象端庄贤淑、童子则调皮可爱,既形成鲜明对比又显得和谐统一,这种略显夸张而又不失法度的审美造型承载着人们对生活幸福的吉祥追求。天启民窑青花婴戏纹呈青灰色,淡雅清丽,亦有青翠浓艳,青花有浓淡之别。天启民窑青花婴戏纹饰传神飘逸,画风粗率豪放,笔法为单线平涂,线条挺劲有力、活泼率真,着色则不拘小节,一挥而就,全无晚明规整平稳的画风,但受到了晚明版画的影响,时代特征尤为明显。天启婴戏纹饰主要为“蹴鞠图”,五官、身体细节和球画得都比较清楚,但已经没有场景中的其他衬景,线条流畅富有节奏。虽然画法简笔写意,但神形毕肖,线条飘逸洒脱,后脑没有了嘉靖、万历时的凸起,此画法婴戏纹饰在天启时最为常见(见图12、图13、图14)。

图12 天启 青花婴戏纹碗Fig.12 Blue and white bowl with children-playing pattern, Tianqi period

图13 天启 青花婴戏纹碗Fig.13 Blue and white bowl with children-playing pattern, Tianqi period

图14 天启 青花婴戏纹碗Fig.14 Blue and white bowl with children-playing pattern, Tianqi period

崇祯时期婴戏纹有着晚明版画痕迹,使用青花分水技法,使纹饰具有浓淡深浅的层次感,其艺术成就明显高于天启时期。崇祯婴戏纹饰有传统的婴戏、还有创新的寓意婴戏人物,人物众多,热闹非凡,尤以写意传神的婴戏纹饰时代特征特别明显(见图15、图16、图17)。崇祯民窑青花婴戏纹写意传神,儿童的脸部五官和身体细节及场景已被省略,蹴鞠只用一点来代替,突出的是儿童嬉戏的动作和神情,作为孩童的辅助玩具也是一样写意。总之,明代末期民窑青花婴戏纹饰审美艺术具有简笔写意、传神飘逸、活泼率真的鲜明特征,青花婴戏纹饰艺术的创新达到了明代前所未有的高度和境界。

图15 崇祯 青花婴戏纹碗Fig.15 Blue and white bowl with children-playing pattern, Chongzhen period

图16 崇祯 青花婴戏纹碗Fig.16 Blue and white bowl with children-playing pattern,Chongzhen period

图17 崇祯 青花婴戏纹碗Fig.17 Blue and white bowl with children-playing pattern,Chongzhen period

3 明代后期民窑青花瓷婴戏纹饰艺术审美精神

3.1 明后期民窑青花瓷婴戏纹饰艺术审美理想追求——童心未泯、人丁兴旺、返璞归真、宗教意蕴

在明代后期的民窑青花婴戏纹饰艺术审美中有两个世界,婴戏纹的画面、线条、语言形式为“可见”的世界,婴戏纹艺术形象背后所隐含的寓意为“未见”的世界。明代民窑青花婴戏纹饰艺术审美有象外之象、韵外之致,具有超出于形式之外的意味世界,这是婴戏纹审美的本源。明朝后期,婴戏纹作为人们对于人丁兴旺追求的象征,其蕴含的吉祥寓意自始至终都没有改变。明代后期民窑青花婴戏纹的艺术审美首先表达是孩童的生理特征,夸张变大的头部艺术造型显得生动有趣,并体现出孩童的聪慧(见图18);其次是面部的神态总是呈现喜笑颜开,表现出俏皮灵动、纯真自然的特点;动态十足的整体形象显示出孩童俏皮爱动天性,用夸张艺术手法来体现人们童心未泯的心态。崇祯时期的婴戏纹将孩童的形象简化定格在某个动作上,但仍然展现出生命的动感与力量,呈现出孩童特有的自然神韵。总体来看,明代后期的婴戏纹得以广泛流行,首先是对传宗接代思想的一种表达;其次是对趋吉避凶愿望的一种寄托;最后是对人丁兴旺、重男轻女封建观念的一种延续。流传千百年的传统伦理道德思想,影响了明代后期婴戏纹的各个方面,达到了祈祷天下太平和生活美满的美好愿望。

图18 万历 青花婴戏纹罐Fig.18 Blue and white pot with children-playing pattern, Wanli period

中国传统文化是在儒释道文化长期并存和融合背景下形成的。佛教传入中国后为了适应新的生存环境,逐渐与中国世俗化文化相结合,在社会各阶层产生了深刻影响。佛教以莲花化生童子故事描绘极乐净土的美好生活从而达到吸引信众的效果,化生童子借助中国传统伦理孝道及民间审美情趣逐渐世俗化,由严格的宗教文化转向了民俗审美,这就是宗教信仰与民俗大众相结合的产物。可见,源于佛教的孩童手持荷莲形象(见图19),与中国传统的祈子信仰结合,而具有了“莲里生子”的吉祥寓意。直至明代嘉靖、万历、天启、崇祯时期,在民窑青花瓷婴戏纹饰中仍有大量相关思想的审美艺术表现。

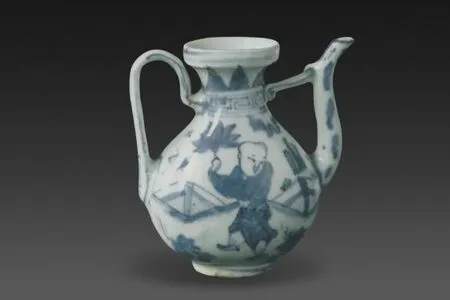

图19 万历 青花婴戏纹执壶Fig.19 Blue and white teapot with children-playing pattern, Wanli period

道家自然审美哲学中“婴儿”意象的思想,对明代后期民窑青花婴戏纹饰文化艺术审美影响深远而持久。道家审美哲学认为婴儿的无欲无求正是人与自然和谐“混一”的最佳状态,因此道家将婴儿提高到了与“道”等同的高度。婴儿的天真无邪具有了吉祥的象征意义,指示人们从世俗生活的烦恼中解脱出来,追求心灵世界的自由无碍,以得到世间返璞归真的大幸福。明代后期民窑青花瓷上的孩童们在庭院中野外斗草、扑蝶、捉迷藏、放风筝时,与自然万物之间达到了真正的“物我同一”,其审美形式所蕴含的童心未泯的吉祥内容,源于现实生活中对审美精神性功利意愿的追求。这些美好的想象都需要借助民窑青花婴戏纹饰艺术表现和传达,无疑明代后期民窑青花婴戏纹饰迎合了一些思想和获得心灵的补偿。

明代嘉靖、万历、天启、崇祯时期民窑青花婴戏纹饰是传统精神文化与物质文化生产活动所创造的物质文化,传统的思维模式、哲学观念、宗教信仰、伦理道德、教育思想、审美意识等方面都是明代后期民窑青花婴戏纹创造传承的根基。明代后期民窑青花婴戏纹具有深远的民俗寓意,表达了人们对美好理想的向往和企盼人丁兴旺的思想。因此,明代后期民窑青花瓷婴戏纹饰艺术审美的理想追求具有童心未泯、人丁兴旺、返璞归真、宗教意蕴的中国哲学审美精神。

3.2 明后期民窑青花瓷婴戏纹饰艺术审美应用追求——朴素情趣、吉祥福瑞、求生趋吉、民间信仰

明代后期嘉靖、万历、天启、崇祯民窑青花婴戏纹饰艺术在漫长的历史发展过程中,完成了由实用向审美的过渡。民窑青花婴戏纹艺术美之所以高于现实美,是民间艺术家通过创造性劳动将现实生活中的真、善、美凝聚到了民窑青花纹饰艺术中,使生活的“真”升华为艺术的“美”。明代后期婴戏纹艺术中的“善”通过民窑纹饰艺术的创作,使民窑艺术纹饰化“善”为“美”。明代民窑青花婴戏纹的艺术审美表达都把婴孩作为载体,参与传统节日、日常娱乐和节日庆典活动的场景,表达了人们对吉祥福瑞生活的祝愿。

明代后期民窑青花婴戏纹的形式美生动地体现出朴素情趣的内容,多以日常生活中庭院内儿童的游戏、玩耍活动为主,衬以树石、栏杆、花草。万历时期民窑婴戏纹场景应有尽有,人物形象比嘉靖时期更显活泼,多为手舞足蹈的形态(见图20)。天启、崇祯时期的民窑青花婴戏纹已经完全忽略了背景的描画,画面仅剩下翩翩起舞的嬉戏婴孩(见图21、图22)。纵观明代末期民窑青花瓷中的婴戏纹饰,描绘手法以写意为主并且带有漫画感,追求神似,在笔墨中突出“戏”的韵味。明代后期民窑青花瓷婴戏纹饰的题材内容多来自民俗生活,因而在制作的过程中始终体现出人们求生趋吉的精神性功利意愿,民窑青花婴戏纹艺术的审美过程是在日常生活中进行的,并且经常处于不自觉的状态,往往与其他的民间信仰掺杂在一起。朴素情趣、求生趋吉的民间信仰是明代后期民窑青花瓷婴戏纹饰艺术的另一个基本特征也是主体性特征。明代后期民窑青花瓷婴戏纹饰艺术用形象来反映社会生活,融入到婴戏纹饰的创作情感,体现出明显的时代性和创新性。

图20 万历 青花婴戏纹高足杯Fig.20 Blue and white cup with children-playing pattern, Wanli period

图21 天启 青花婴戏纹碗Fig.21 Blue and white bowl with children-playing pattern, Tianqi period

图22 崇祯 青花婴戏纹碗Fig.22 Blue and white bowl with children-playing pattern, Chongzhen period

明代嘉靖、万历、天启、崇祯时期的婴戏纹作为一种典型的吉样纹样,不仅吸收了中国传统审美艺术元素,更蕴蓄着儒释道三家思想的内涵与精髓,在长期的民间社会生活浸润中,表现出丰富多彩的民俗意蕴。在传统美学反面,道家的齐同万物、禅宗的确立世界本义、儒家的创造新变的思想,对明代后期民窑青花婴戏纹审美特点的确立起了重要作用。以“仁”为核心的儒家思想把“孝”作为重要内容与基础,在民间便有了繁衍子孙、延续家族香火的含义,与宋明理学强调的家族伦理如出一辙,使得民窑青花婴戏纹成为这一思想的艺术表现形式。这也是明代后期青花瓷婴戏纹饰艺术广泛传承的重要因素,所以明代后期民窑青花婴戏纹饰艺术审美是以人们精神性功利目的为终极价值追求的审美艺术形式。民窑青花婴戏纹在明代后期的流行有着多元的文化背景,朴素情趣、吉祥福瑞、求生趋吉、民间信仰等民俗功利的双重叠合,塑造了明代后期民窑青花婴戏纹饰的审美精神,表现出独特的明代后期民窑青花瓷婴戏纹饰民俗意蕴。

4 结 语

明代后期民窑青花婴戏纹作为珍贵财富在中华文化中占有重要地位。婴戏纹作为对民俗生活与民俗观念的反映,无论是题材的选择、形象的塑造都有明显的民俗痕迹,成为普通民众表达自身情感的一种有效载体。作为有着特定寓意象征性内涵的精神文化元素,明代民窑青花瓷婴戏纹的民俗意蕴扎根于深厚的中国传统文化土壤之中,儒释道思想皆对其产生了重要影响。构成了明代民窑青花瓷婴戏纹饰深刻的精神文化内涵。明代嘉靖、万历、天启、崇祯时期,充满吉祥寓意的婴戏纹借助民窑青花瓷表达出民族精神的审美理念,寄托了人们对生存繁衍、祈福纳祥的追求。在长期的艺术审美实践中,明代后期民窑青花瓷纹饰积累了丰富的艺术审美经验,深化了对艺术审美活动的认识,形成了具有东方特色的审美观念,体现出了高尚的审美情操和较高的审美水平。分析明代后期民窑青花婴戏纹饰构建体系的艺术审美理念,对于全面了解明代青花婴戏纹饰的价值体系,深刻理解传统精神文化的渊博内涵具有重要意义。