中国粮食产能变化与耕地保护策略研究*

——基于作物区试产量视角

2019-05-08郑亚楠张凤荣张天柱王秀丽

郑亚楠,张凤荣※,谢 臻,张天柱,李 超,王秀丽

(1.中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193; 2.自然资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193; 3.河南农业大学资源与环境学院,郑州 450002)

0 引言

中国拥有全球21%的人口,但耕地占有量却不足世界耕地总量的9%[1, 2]。随着经济的发展,人口的增加,中国对粮食的需求量将会持续增加,粮食安全涉及国家安全,必须始终把解决好十几亿人口吃饭问题作为治国安邦的头等大事[3-5]。相关统计表明,截止2015年,中国粮食生产已实现“十二连增”,产量突破6亿吨,但耕地面积减少、灌溉用水短缺等约束粮食生产的问题仍是导致中国粮食供需结构处于次平衡状态的潜在因素[6, 7]。党的十九大报告明确提出要“确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”,可见,国家对于粮食安全的高度重视。巩固和提升粮食生产能力是确保国家粮食安全的根本所在[8, 9],但建设用地的占用、农业结构的调整等原因,造成耕地总面积始终呈现下降趋势[10-12]。此时,国家藏粮于技战略的实施,就显得尤为重要。依靠农业科技进步提高粮食单产是藏粮于技战略的核心部分,也是提高全国耕地粮食生产能力的关键[13]。

耕地粮食生产能力是指一定区域内,由当地的自然条件和技术经济条件决定的粮食作物或粮食作物组合所能达到的最大产量。目前关于粮食生产能力的测算,大多采用的是机制法和产量调查法[14-16]。机制法应用较为普遍,但对于不同的研究区,模型参数需要做相应调整,而目前中国缺少相应的参数或者所需参数很少做系统的试验测定,测算结果与中国作物的真实生产能力有一定偏差[16]。调查法是通过对农业生产机构和个人的广泛调查,获取高产稳产田粮食作物产量,以此为参照估算耕地粮食生产能力,这种方法将作物的生长过程作为“黑箱”处理,所获得的粮食作物生产能力更具现实性[17]。为了使测算结果贴近现实粮食产量,中国耕地粮食生产能力研究多采取“反弹琵琶”的逐级修正法。综合权衡,全国尺度上耕地粮食生产能力的测算采用产量调查法更合理。鉴于粮食作物品种的区域试验产量既是作物品种在大田生产的条件下可以实现的产量,又是经过农业部门审定的产量,因此可以作为测算粮食作物生产能力的单产基础。其另一大优势在于,测算过程中借鉴了机制法测算作物单产潜力的结果,对基于作物区试产量测算出的作物单产能力进行补充、修正。文章研究的创新之处在于,以作物区域试验产量作为基础数据,测算各农业生态小区粮食作物单产能力,并对全国耕地粮食总生产能力做进一步核算。粮食作物审定品种的区域试验产量是当前自然和技术条件下高产田可以实现的产量,用该单产水平测算中国耕地的粮食生产能力更具现实意义。通过对比分析粮食单产的提升,研究是否可以通过藏粮于技实现国家粮食安全,还是必须藏粮于技、藏粮于地双管齐下,才能够保证国家粮食安全。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

2004年和2016年各省及全国粮食作物审定品种的数据由中国种子信息网、中国种业商务网、中国种子集团公司、中国水稻信息网等[注]中国种子信息网http://www.seedchina.com.cn/,中国种业商务网http://www.chinaseed114.com/,中国种子集团公司 http://www.chinaseeds.com.cn/,中国水稻信息网http://www.chinariceinfo.com/网站搜集获取。其中, 2004年数据包含了368个小麦品种、438个玉米品种、454个水稻品种、99个甘薯品种的审定材料; 2016年数据包含了389个小麦品种、321个玉米品种、533个水稻品种、103个甘薯品种的审定材料,主要包括各个品种的气候、水肥管理要求、生长特性、区域试验产量、适种区域等。1996年和2004年全国各县的耕地亚类的面积来源于国土资源部。各省粮食作物单产数据来源于《中国统计年鉴》(2005、2017)及各省统计年鉴。

1.2 研究方法

1.2.1 农业生态分区及种植制度的确定

种植制度作为一个地区或生产单位的作物组成与配置、熟制与种植方式(间作、套作、轮连作)的综合,是测算耕地粮食单产能力的基础,包括种什么作物、种多少、一年种一茬还是多茬,种植方式是采用间作、套作、移栽,还是单作或平播,不同生产季节或年份作物的轮换顺序或连作等[18]。种植制度通常受自然和技术经济条件的双重影响,在自然条件和经济发展水平相似的区域内,种植制度会呈现出一定程度的相似性。国家“九五”科技攻关项目的子专题“中国农业生态区划方案”把全国划分为12个农业生态区、49个农业生态亚区、105个农业生态小区。每个农业生态小区都是一个自然条件、社会经济条件相对均一的区域,有着相同或相似的种植制度。因此,该文直接采用“中国农业生态区划方案”的研究结果,以每个农业生态小区作为耕地粮食单产能力研究的基本单位。

参考《农用地分等规程》中的“全国标准耕作制度方案”,征询农学、耕作学相关专家的意见,对其进行简化、调整,确定各农业生态小区的种植制度。此种植制度的确定,不考虑社会经济因素,而只考虑能够充分发挥当地气候生产潜力的作物或作物组合。

1.2.2 作物单产能力测算

根据作物品种的区域试验产量以及适种区域,整理汇总出2004年和2016年两个阶段各农业生态小区种植的粮食作物审定品种的区域试验产量。各农业生态小区粮食作物单产能力的测算,根据式(1)。

(1)

式(1)中,yc表示某一农业生态小区内某种粮食作物的单产能力;ybi表示该农业生态小区内该作物第i个品种近年区域试验的平均产量;n表示搜集到的该农业生态小区内该作物参与区域试验的品种个数。

需要说明的是,并不是每个农业生态小区都有种植制度所涉及的粮食作物的区域试验产量记录,例如,种植制度涉及夏玉米的30个农业生态小区中,有2个生态小区无夏玉米品种的区域试验产量记录,该文根据其相邻农业生态小区的气候和地貌类型的相似性,采用空间插值和临近替代相结合的方法,得到该作物的单产能力。

1.2.3 耕地粮食单产能力测算

根据各农业生态小区粮食作物单产能力和该文所确定的种植制度,可以测算出各农业生态小区的耕地粮食单产能力。假设各类耕地不受水分条件的限制,那么耕地粮食单产能力则主要由作物区域试验产量和种植制度确定,根据式(2)。

(2)

式(2)中,y表示耕地的粮食单产能力,yci表示种植制度所涉及的第i种粮食作物的单产能力,β表示该作物的粮食单产能力折算系数,n表示种植制度所涉及的粮食作物的茬数,t表示种植制度的周期。

不同的粮食作物营养价值不同,应该按照一定的标准进行折算。该文咨询相关专家和根据以往经验,将小麦、玉米、水稻按等值物测算,β值为1,对甘薯单产能力进行修正,按照作物栽培学家的建议,β值为0.2。

2 结果与分析

2.1 粮食单产分析

2.1.1 粮食作物单产能力变化

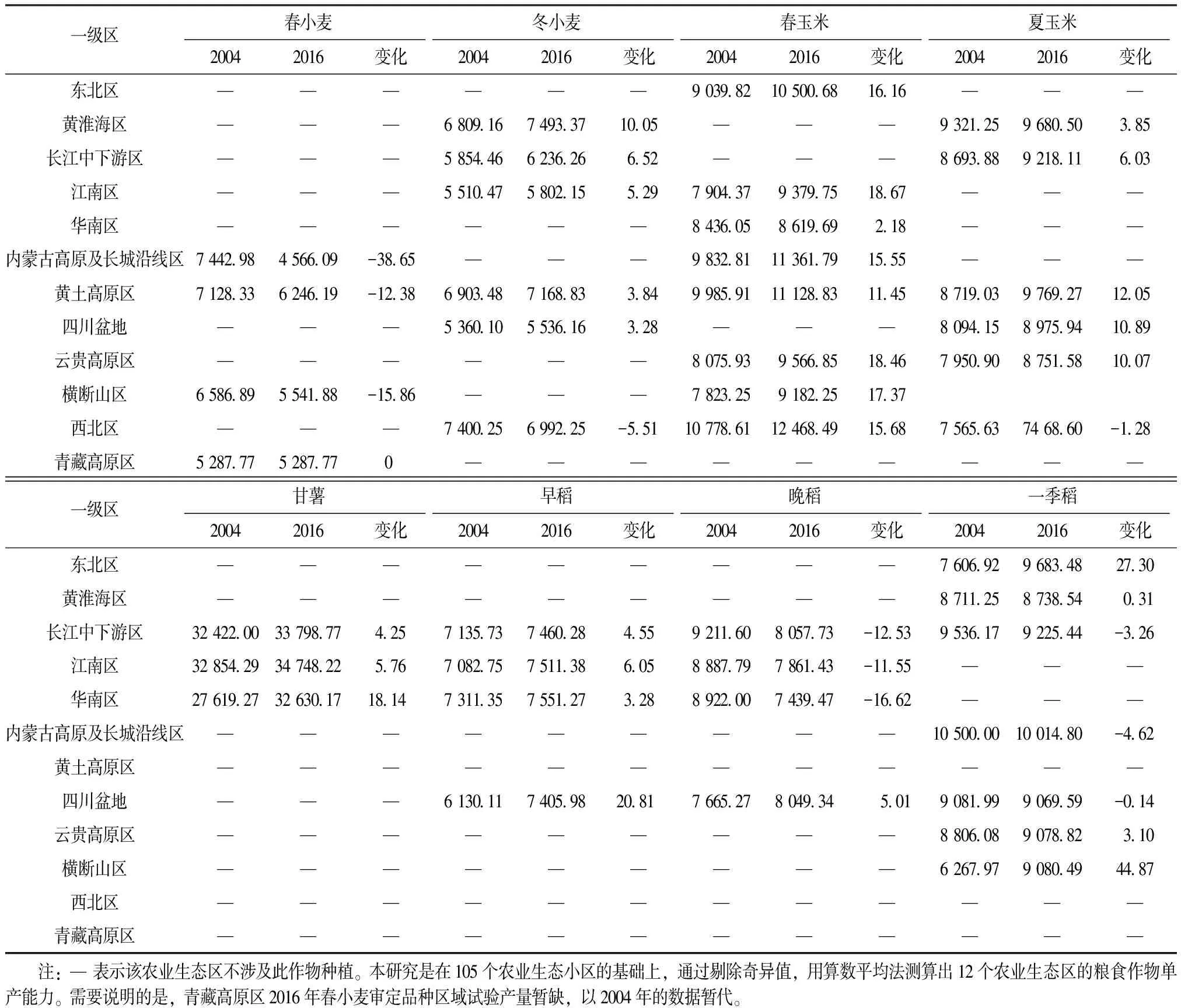

基于粮食作物区域试验产量测算全国及各农业生态区主要粮食作物的单产能力,并对比分析2004年和2016年的粮食作物单产能力及变化(表1)。

表1 2004和2016年各农业生态区粮食作物单产能力及变化 kg/hm2、%

相比2004年, 2016年的全国粮食作物单产能力平均提高4.96%,但局部地区出现单产能力下降现象。从全国不同农业生态区来看,冬小麦单产能力在所涉及的区域呈上升趋势,在黄淮海区提高最为明显,达到10%; 春小麦单产能力则呈现出下降趋势,但是涉及到春小麦的生态区并不多,且多分布在黄土高原区、横断山区等土壤气候条件相对较差的区域。2016年春玉米单产能力相比2004年普遍提高,基本可达到15%; 夏玉米单产能力也呈上升趋势,在黄土高原区、四川盆地、云贵高原等地提高较多,可达到10%。相比2004年, 2016年早稻单产能力普遍提高,在四川盆地提高明显,达20%; 2016年一季稻的单产能力在部分区域也有所提高,在东北区、横断山区提高明显,超过20%; 2016年晚稻的单产能力普遍下降。

2004—2016年,全国范围内粮食作物单产能力总体呈上升趋势。虽然在中国局部地区,部分水稻和春小麦出现减产现象,但仍不难发现这十几年粮食作物单产能力普遍提升的规律。该文各个农业生态小区的粮食作物区域试验产量数据,是在光温水土、养分、管理条件等不作为限制因素的情况下获得,那么单产能力的提升则主要是由于农业科技的进步对作物品种的改良所引起。研究数据表明,在这十几年的农业发展过程中,农业科技的进步在粮食单产的提升方面扮演着至关重要的角色。

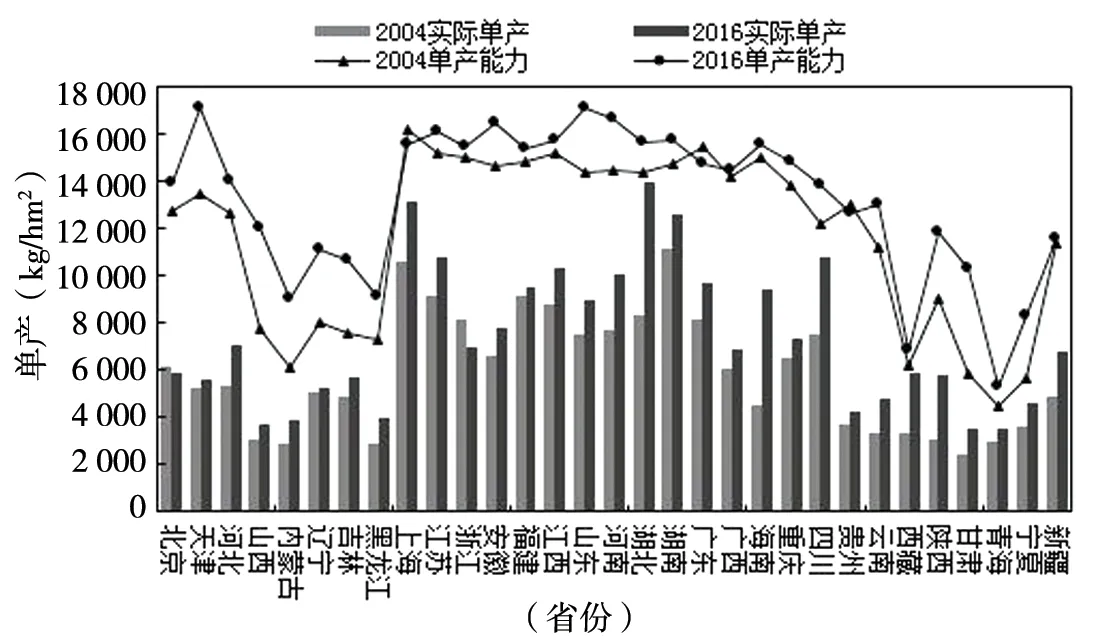

图1 2004年和2016年各省耕地粮食单产能力和实际单产对比

2.1.2 耕地粮食单产能力和实际单产对比

耕地粮食实际单产和耕地粮食单产能力仍有较大的差距, 2004年和2016年各省的耕地粮食单产能力明显高于各省耕地粮食实际单产(图1)。其中,在黄淮海区和华南地区局部,耕地粮食实际单产仅实现了耕地粮食单产能力的一半左右,耕地仍蕴藏巨大粮食增产潜力; 江南区和长江中下游部分省份的耕地粮食实际单产很高,但距离完全实现耕地粮食单产能力仍有较大空间, 2004年江苏的耕地单产能力、粮食实际单产分别为15 211.85kg/hm2、9 183.8kg/hm2, 2016年分别为16 065.93kg/hm2、10 807.22kg/hm2。从全国范围来看, 2004年和2016年的全国平均耕地粮食单产能力分别为11 349.21kg/hm2、13 468.37kg/hm2,耕地粮食实际单产分别为5 581.50kg/hm2、7 044.90kg/hm2。2004年和2016年的耕地粮食单产能力实现率分别为49.18%和52.31%。研究数据表明,中国的粮食实际单产仍有较大的增长空间,粮食产量的增长仍蕴藏较大潜力。

2.2 粮食生产能力分析

以各农业生态小区耕地粮食单产能力数据为基础,在剔除奇异值的情况下,采取算数平均法,计算出生态区的耕地粮食单产能力,最后汇总得出全国以及各农业生态区的耕地粮食生产能力。

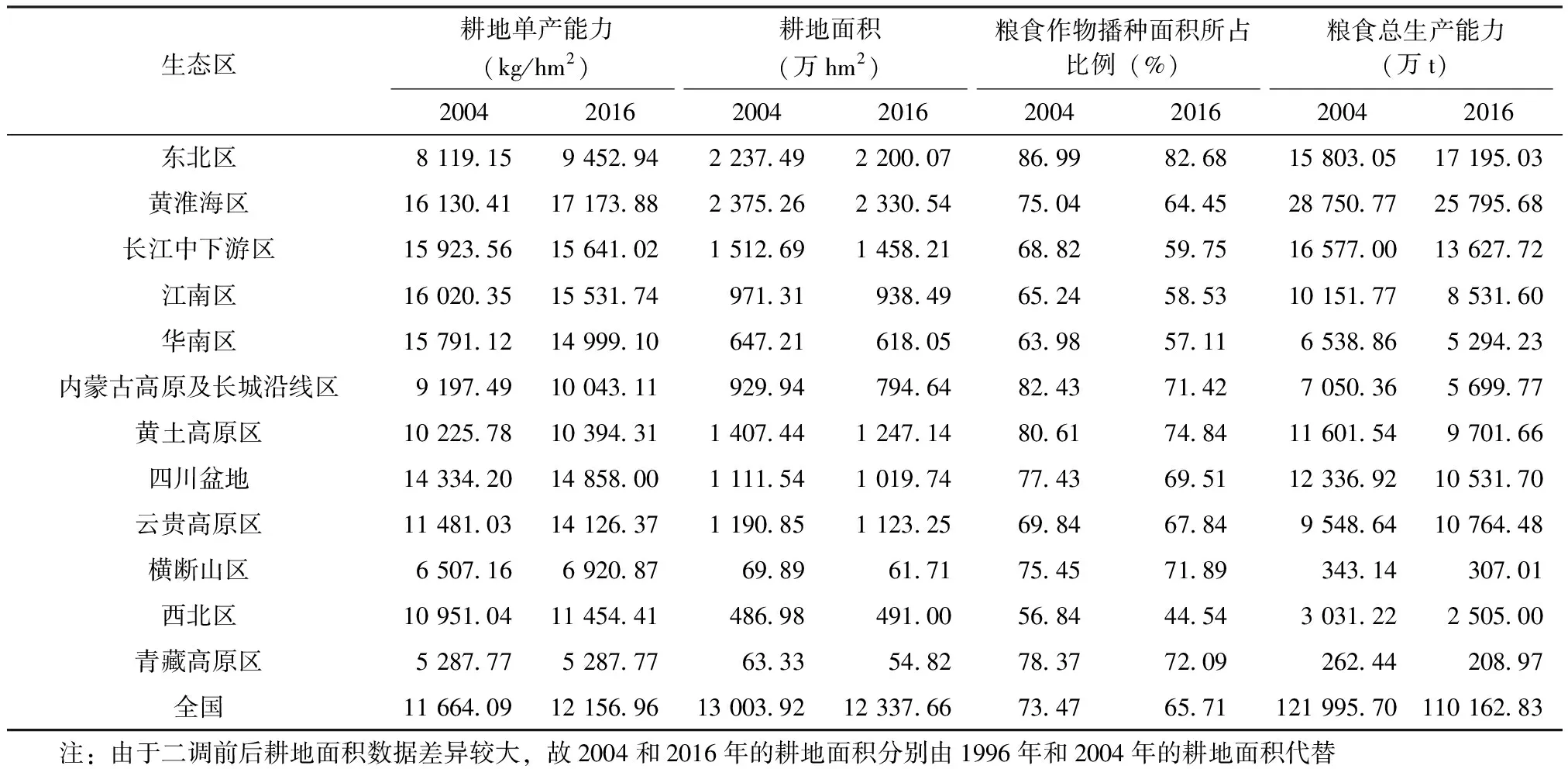

表2 2004年和2016年各农业生态区粮食总生产能力

生态区耕地单产能力(kg/hm2)耕地面积(万hm2)粮食作物播种面积所占比例(%)粮食总生产能力(万t)20042016200420162004201620042016东北区8 119.159 452.942 237.492 200.0786.9982.6815 803.0517 195.03黄淮海区16 130.4117 173.882 375.262 330.5475.0464.4528 750.7725 795.68长江中下游区15 923.5615 641.021 512.691 458.2168.8259.7516 577.0013 627.72江南区16 020.3515 531.74971.31938.4965.2458.5310 151.778 531.60华南区15 791.1214 999.10647.21618.0563.9857.116 538.865 294.23内蒙古高原及长城沿线区9 197.4910 043.11929.94794.6482.4371.427 050.365 699.77黄土高原区10 225.7810 394.311 407.441 247.1480.6174.8411 601.549 701.66四川盆地14 334.2014 858.001 111.541 019.7477.4369.5112 336.9210 531.70云贵高原区11 481.0314 126.371 190.851 123.2569.8467.849 548.6410 764.48横断山区6 507.166 920.8769.8961.7175.4571.89343.14307.01西北区10 951.0411 454.41486.98491.0056.8444.543 031.222 505.00青藏高原区5 287.775 287.7763.3354.8278.3772.09262.44208.97全国11 664.0912 156.9613 003.9212 337.6673.4765.71121 995.70110 162.83 注:由于二调前后耕地面积数据差异较大,故2004和2016年的耕地面积分别由1996年和2004年的耕地面积代替

表3 各农业生态区主要粮食作物水分修正系数

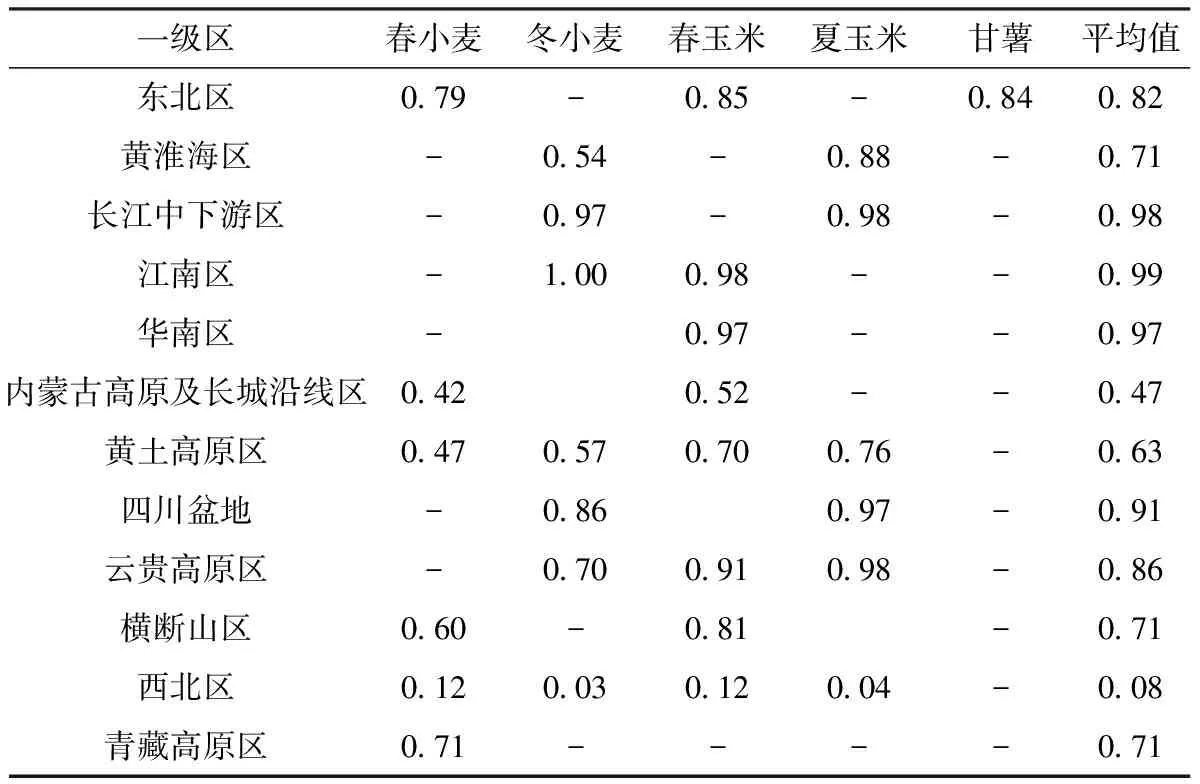

一级区春小麦冬小麦春玉米夏玉米甘薯平均值东北区0.79-0.85-0.840.82黄淮海区-0.54-0.88-0.71长江中下游区-0.97-0.98-0.98江南区-1.000.98--0.99华南区-0.97--0.97内蒙古高原及长城沿线区0.420.52--0.47黄土高原区0.470.570.700.76-0.63四川盆地-0.860.97-0.91云贵高原区-0.700.910.98-0.86横断山区0.60-0.81-0.71西北区0.120.030.120.04-0.08青藏高原区0.71 - -- -0.71

由表2可知, 2004年的全国耕地粮食总生产能力为12.20亿t, 2016年为11.02亿t。测算过程中发现,相比2004年, 2016年的旱地、望天田所占耕地的比例下降1.42%。考虑到全国的实际情况,部分水浇地和绝大部分的旱地、望天田等无法保证灌溉率。所以,部分水浇地和绝大部分的旱地、望天田要考虑一个水分修正系数。该文参考张晋科对中国耕地粮食生产能力研究中的水分修正系数的测算,对测算出的全国耕地粮食生产能力进行修正[14]。主要采用粮食作物的气候生产潜力除以光温生产潜力的方法得出水分修正系数,通过各农业生态小区的主要粮食作物的水分修正系数,采用平均值法计算出各农业生态区的水分修正系数(表3)。最后,根据公式(3),测算出修正后的2004年的全国耕地粮食总生产能力为10.70亿t,2016年为9.59亿t。

(3)

式(3)中,Zx表示修正后的耕地粮食总生产能力,yi表示某农业生态区的耕地粮食单产能力,Si表示该区耕地面积,α1i表示该区粮食作物播种面积所占比例,α2i表示该区旱地和望天田占总耕地面积的比例,α3i表示该区水分修正系数,n表示全国农业生态区的个数。

由《中国统计年鉴》(2017)知, 2016年的全国粮食实际总产量为6.16亿t,总人口为13.83亿。参考国内外一些研究结果[1, 19, 20],以每年人均470kg粮食的标准,计算出全国每年需要粮食6.50亿t。可以看出,在单产提升与耕地面积减少双重影响下,中国耕地粮食总生产能力下降,但仍远大于全国粮食实际总产量和每年粮食需求量。中国具备满足人们日益增长的粮食需求的基础,粮食安全的耕地资源保障程度较高。相比2004年, 2016年的全国耕地粮食总生产能力,有所下降。

3 结论与讨论

(1)2004—2016年,农业科技进步改良了作物品种,提高了粮食作物单产。期间,全国粮食作物单产能力平均提高4.96%,且2004和2016年分别有5 767.71kg/hm2、6 423.47kg/hm2增产空间。农业科技进步改良作物品种,对提高粮食单产影响显著,且仍有较大提升空间。除在农作物育种方面外,农业科技还在作物产前、产中、产后的过程中发挥重要作用,节约劳动力,减少农业投入,保证粮食高效生产。农业科技发展在保障粮食安全中,扮演着越来越重要的角色。但现阶段,国家在农业科技上的财政支出仍处于较低水平。国家应重视农业科技的发展,加大农业科技投入力度,合理统筹规划农业类科研项目; 加大新品种作物推广力度,充分发挥农业科技的示范作用,提高农业科技成果的转化率,提升科技进步对粮食安全的贡献率。

(2)耕地粮食单产能力实现率较低,中国粮食产量提高仍有巨大潜力,具备满足人们日益增长的粮食需求的基础。2004年和2016年的全国平均耕地粮食单产能力实现率分别为49.18%、52.31%。耕地粮食单产能力实现率较低与中国耕地质量差密切相关,中国耕地质量多集中在中等、中等偏下水平,优质耕地较少。研究发现,以种植水稻为主的长江以南地区[21],土壤酸化问题日益严重,尤其水稻土,土壤酸化推迟水稻始穗期,延长生育期,导致水稻减产[22, 23]。《全国国土规划纲要(2016—2030 年)》提出,到2030年建成高标准农田0.8亿hm2。应积极推进土地综合整治,加大高标准农田建设,改善耕地现存问题,满足作物生长基本的光温水肥条件,增加耕地单产能力转化为实际的粮食产量。对于土壤贫瘠、陡坡耕地等不适宜耕种的地区,积极退耕还林还草,保证该区耕地可持续。

(3)粮食单产提升不足以弥补耕地面积减少对粮食总生产能力的影响,仍要以耕地面积为基础,特别是优质耕地。研究结果表明, 2004—2016年,耕地面积的变化对粮食生产能力的影响大于粮食单产能力变化,耕地面积是粮食稳定生产的基础。随着经济的发展,尤其南方省份,非农建设用地占用耕地严重,耕地占补质量严重不平衡; 农民投身农业的机会成本增高、积极性降低,甚至双季稻改一季稻,以节省时间投身二、三产业,带来更多经济效益[24, 25]。《关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》政策文件中,明确建立以数量为基础、产能为核心的占补新机制。国家应继续实施严格的土地用途管制、耕地占补平衡策略,加大土地用途转变的监督力度,坚持“占优补优”原则,对于违规占用耕地的非农建设用地加大处罚力度,确保耕地面积。

(4)粮食安全不能完全依靠藏粮于技,还必须藏粮于地。2004年和2016年的全国耕地粮食总生产能力分别为10.70亿t和9.59亿t,且呈下降趋势。2004—2016年,农业科技提高了粮食单产,但随着经济的发展,耕地面积逐渐减少,最终导致耕地粮食生产能力降低。研究结果表明,仅仅依靠农业科技手段提高粮食单产,不能保证粮食的稳定生产,还必须确保稳定的耕地面积,藏粮于地。随着社会科技的发展,在新时代需求下,国家应继续同步推进藏粮于技和藏粮于地战略,贯彻落实“十三五”规划提出的“坚持最严格的耕地保护制度,坚守耕地红线,实施藏粮于地、藏粮于技战略,提高粮食产能”。防止单纯依靠粮食单产提升,忽略耕地面积保护等思想,对国家粮食安全政策的影响。

该文没有利用最新的耕地数据来对应新品种。原因是,土地“二调”数据显示,中国耕地面积比“一调”多出0.13亿hm2。耕地增多,主要是由于土地“一调”和“二调”的技术规程和技术手段存在差异,也有西北区域、东北区域新开发耕地的原因。该文的研究区间横跨土地“一调”和“二调”,两者耕地数据并无可对比性,故没有应用最新的耕地数据。该文未考虑各区自然条件的差异对耕地质量提升的影响,后期会继续深入研究。