石济客运专线并行京沪高速铁路桥梁工程沉降自动化监测

2019-05-07高永强

高永强

(石济铁路客运专线有限公司, 石家庄 050000)

随着我国高速铁路的快速建设和大力发展,为了节约用地,越来越多的新建高速铁路与既有高速铁路并行,例如石济客运专线(简称石济客专)并行京沪高速铁路(简称京沪高铁)工程等,这类工程具有线间距近、实施过程中风险高等特点[1-6]。

新建石济客专与京沪高铁并行段总长约100 km,在设计上已充分考虑了二者的相互影响关系,将修建石济客专对京沪高铁的影响降至最小。但由于外界环境变化及人为等不利因素对京沪高铁桥梁、路基的长期影响以及京沪高铁对基础变位的严格要求,对与新建石济客专并行段的京沪高铁开展监测工作十分必要。

目前,国内对高速铁路等大型重要基础设施的运营状态进行评价,大多采用传统的人工现场测量与内业分析评价相结合的方法,由于该方法是离散的、非在线的,因此,不能及时地发现高速铁路桥涵和路基的沉降变化,也就不可能对高速铁路沉降和变形的突发性事件进行顶警。此外,京沪高速铁路大多处于封闭状态,采用传统人工测量方法很难进行连续监测。所以,要保证结构的安全性,除了严格控制施工措施外,应对其进行远程、实时、在线、自动地监测,从而保证京沪高铁的运营安全。因此,建立一套与京沪高铁标准相适应的、自动化、实时化、远程化、可视化的在线监控系统,对京沪高铁开展自动化沉降和变形监测具有十分重要的意义和应用价值。

本文依托石济客专并行京沪高铁工程项目,开展了并行100 km段落内,沉降自动化监测范围确定、系统设计、测点布设设计、预警值确定及系统安装调试实施、系统验收与交付运营及监测数据成果分析等工作,探索了长大干线高速铁路自动化监测系统的设计与实施方法,以期为后续系统的推广应用奠定基础。

1 工程概述

新建石济客专是我国“四纵四横”快速客运网主骨架的重要组成部分太青客运专线的一部分,横贯我国华北地区,连接河北,山东两省省会石家庄市、济南市。线路起自河北省石家庄市,经河北省衡水市、沧州市、进入山东省德州市后折向东南,并行于京沪高铁左侧,跨青银高速公路后折向东南,跨北环高速公路,向东经大桥镇南,跨济青高速公路和机场高速公路,接入胶济客运专线五里堂线路所。线路全长323.112 km,其中河北省境内192 km,山东省境内131 km。

新建石济客专在山东省德州市与济南市之间与京沪高铁并行,石济客专并行线路总长98.546 km,京沪高铁并行线路总长为99.450 km。其中线间距S≤25 m的桥梁段落和线间距S≤35 m的路基段落总长为48.518 km,为该工程的重点风险防范地段。石济客专与京沪高铁并行段位置如图1所示。

图1 石济客专与京沪高铁并行段位置关系图

并行段新建石济客专包括正线、德州南联络线及济南西联络线,其中正线为双线,设计速度250 km/h,最小曲线半径 4 000 m,设计最大坡度20‰,线间距5.0 m。德州南联络线为双线,设计速度160 km/h,最小曲线半径 1 300 m;设计最大坡度20‰;线间距4.2 m。 济南西联络线为双线,设计速度250 km/h,最小曲线半径 4 000 m;设计最大坡度20‰;线间距4.6 m。新建石济客专桥梁段落梁部采用有砟轨道预应力混凝土梁,下部采用双线圆端形桥墩。沿线主要地层有太古界、元古界、古生界和新生界4类。地表主要为第四系全新统冲洪积的黄褐色、浅黄色新黄土、粉质黏土、粉土、砂类土及碎石类土;部分地段分布新黄土和碎石类土,下覆震旦系下高于庄组深灰-灰白色的含燧石条带白云岩,夹钙质页岩和元古界滹沱群岳家庄组的灰绿-灰紫色致密及杏仁状蚀变安山岩并夹薄层砂砾岩。德州至济南段沿线地下水分布在0.5~6 m。

并行段既有京沪高铁设计速度350 km/h,最小曲线半径 7 000 m,设计最大坡度12‰,个别20‰,线间距5.0 m。并行段落内京沪高铁桥梁采用无砟轨道预应力梁(双线),下部采用双线圆端形桥墩;路基段落无砟轨道路基断面宽度为13.6 m。

2 自动化监测范围的确定

新建石济客专与京沪高铁并行段落内,京沪高铁的里程范围为K 304+843.80(沧德特大桥)~K 404+293.51(禹济特大桥),并行长度99.450 km。

为了确定并行范围内的监测范围,对施工影响范围内石济客专施工对京沪高铁的影响进行了安全评估分析。计算结果如表1所示。

表1 并行段落安全评估结果

通过对以上结果的分析,结合TB 10621-2014《高速铁路设计规范》以及铁运[2012]83号《无砟轨道线路维修规则》中的沉降变形限值要求,在充分考虑既有京沪高铁安全保证的前提下,最终确定了并行段落内的监测范围为,线间距S≤25 m的普通桥梁段落和线间距S≤35 m的路基段落,以及线间距25 m≤S≤50 m的特殊工点段落(大跨连续梁段落及交叉段落),监测范围总长为48.518 km。

3 自动化沉降监测方案

3.1 监测要求

由于京沪高铁为高速铁路且已开通运营,线路处于封闭状态,在石济客专建设期间对既有高速铁路桥梁的沉降变形进行监测受到一定制约。因此确定监测方案的要求为:

(1)采用自动化监测方案,辅以人工联测校正基点高程。

本工程具有监测范围大、施工工期较为紧张的特点,且要求在京沪高速铁路运营状态下进行实时监测,若采用人工监测不仅进入测量现场受到一定限制,且观测点众多,不能在有限时间内完成一次贯通测量,无法保证监测数据的实时性和连续性。因此,采用自动化监测方式,且自动化监测系统应具备自动化、远程化、实时化、可视化的特点。此外,为了校验自动监测点监测结果的准确性,在自动化测点的基础上,对自动化监测基点定期进行人工校核。利用人工测量高程结果校核自动化监测基点的高程。

(2)采用一次性布设自动化水准仪的形式。

京沪高速铁路监测沿线具备一次性完成自动监测设备布设的条件,一次性布设自动化水准仪,能够保证监测范围内不同监测点沉降变形监测数据的连续性和统一性,避免与石济客专施工发生干扰,造成数据采集同施工阶段不同步的情况,可以及时有效的反映石济客专施工给京沪高铁造成的影响和发挥预测沉降,指导施工的功能,并可完成施工后的持续测量。因此,综合考虑施工组织、监测成本和仪器维护等问题,也应采用一次性自动化监测布设形式。

(3)自动化测点安装及测量应与新建工程的施工组织结合。

①由于监测范围段落较长,为保证施工进度的正常进行,应根据施工单位提供的施工组织安排,分段进行自动化静力水准仪的安装。首先安装密集施工段落的测点,在满足区域内监测工作要求的前提下,陆续施工其它段落,最后完成整个监测范围内全线自动化测点的布设,满足长期持续监测的要求。

②自动化监测测量时,根据石济客专工程的施工组织,相应调整施工区段内的监测频次,达到突出监测重点、实时反应问题的目的。

(4)自动化监测相关施工应确保不对京沪高铁安全带来隐患,保证高速铁路的运营安全。

(5)根据本工程周边环境特点,在广泛收集各类资料,现场调查踏勘和分析资料的基础上,采用设计和现场施工相结合的方法,投入先进的仪器设备,采用有效的监测手段,以最短的时间和最少的工作量达到信息化监测的目的。

(6)监测点的布设根据不同的监测对象合理布设,且具备可实施性,满足招标文件的要求以及工程设计和施工的需要。

(7)使用仪器必须满足精度要求且在有效的检校期限内,符合设计和规范规程的要求,能及时准确提供数据,满足信息化施工的要求。

(8)监测信息及时反馈工程各方,同时在日常的施工过程中加强对各项监测数据综合分析,找出产生原因并建议相应的对策,及时预测下道工序的影响,优化施工,切实达到信息化施工的目的。

(9)应当考虑将沉降监测的安全监测过程与京沪高铁日常轨道监测工作得到的安全信息充分交流,建立联动机制。

3.2 监测工作内容

采用自动化监测方式进行,以细化安全评估成果及京沪高铁既有的沉降监测资料为基础,综合考虑各种因素,重点对施工影响范围内桥梁的沉降进行自动化监测,具体工作内容如下:

(1)自动化监测方案设计。根据设计原则、勘测基础资料以及安全评估意见,推荐出技术可行、经济合理的设计方案。

(2)自动化监测系统安装。根据设计方案并结合施工组织进度统筹安排自动化监测仪器的安装、布线等工作。

(3)现场监控中心搭建。根据设计方案预先规划好监控中心选址,并根据监控中心所在位置微调设计方案,同时做好监控中心内部设备的布设工作。

(4)调试运营,开展监测数据采集。对已经搭建好的自动化监测设备系统进行调试,检验每台仪器采样数据的合理性及准确性,验证整个系统的运行稳定性,并开始监测数据的采集工作。

(5)监测成果分析、预警、评价石济客专施工对京沪高铁的影响。通过自动化监测系统的自动分析,将采集数据的结果实时显示,实时分析评价对京沪高铁的影响。当出现预警时,及时将结果反馈给相关部门,并迅速采取相应措施。

3.3 自动化监测系统组成

本项目采用中国铁设桥梁院研发的《高速铁路沉降及变形自动化监测分析预警集成系统SMAIS》进行自动化监测[7-9]。SMAIS系统是基于云技术、传感器技术和信息化技术开发的一套用于高速铁路桥梁、路基等工程结构的沉降和变形自动化监测和预警的集成系统。该系统具备远程化、自动化、实时化和可视化的技术特点,实现了从现场数据的实时采集入库、测量数据的处理分析、实时数据的动态显示查询、海量历史数据的查询处理、预警信息的无人值守式自动报警、监测成果报表报告的自动化生成、监测监控项目的文档管理、权限、人员的综合管理和人工测量数据的入库处理分析等功能;结合高速铁路监测系统设计和安全评估技术,系统还研发了监测项目设计功能,实现从底层传感器的配置、计算公式配置、测点布设设计、解调仪设计到项目最终调试的一整套设计功能;结合三维GIS和数据库技术,以及视频监控硬件设备,实现了现场在线的视频监控与测点设计CAD图纸信息、三维地图信息、测量实时成果的无缝融合,极大地解决了高铁沉降自动化监测监控的技术难题,为高速铁路的安全运营保驾护航。

SMAIS系统由监测硬件设备及软件平台组成。硬件设备主要包括沉降监测传感器、采集单元、工控机、4G模块、云服务器及监控中心电脑等组成。软件平台包括运行在采集单元上的数据采集软件、运行在云服务器上的Server服务端软件、运行在监控中心服务器上的Station客户端软件及运行在个人PC终端上的Client客户端软件组成。系统组成如图2所示。

图2 系统组成示意图

系统的主要原理是以液体连通器原理为基础,通过不同测点的沉降传感器对液面高度差的测量,实现基准点与被测点相对沉降的监测。在实际应用中,相关测点的沉降传感器通过液体管道彼此相连,其中一个或部分沉降传感器作为参考点,其它的沉降传感器作为观测点,协同完成相关测点的沉降测量。当沉降传感器完成原始数据采集后,数据会传输到采集单元上,采集单元与现场工控机和4G模块相连,原始数据会加密打包发送到云服务器上,利用云服务器上运行的Server等数据处理、分析服务完成数据的处理和存储,最终在监控中心服务器的Station和个人PC终端的Client客户端得到完成的展示、预警、查询、自动报表等功能。

3.4 测点布设

经过方案比选,本工程最终选择技术领先、仪器精度高、价格合理的光纤光栅自动化静力水准仪作为监测仪器设备;并且考虑仪器安装的便捷性、安装形式的可行性以及设备的安全性,同时满足总体施工工期的安排和监测系统整体性的要求,确定将自动化静力水准仪的测点布设在箱梁内部。

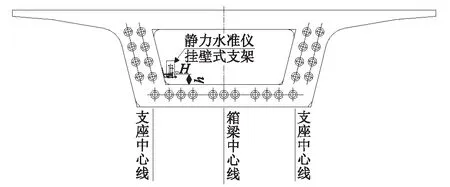

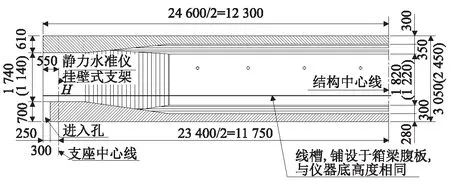

由于线路并行段长度较长,为了充分利用光纤调制解调仪的测点通路,将全部监测范围共分为27个监测区段(区段编号A~Z、AA)。监测范围共设置 1 515个监测断面,118个转点断面,15个基点断面,监测 1 492个桥墩以及739.09 m路基。测点布设横断面如图3所示,立面如图4所示。

图3 测点布设横断面示意图

图4 测点布设立面示意图(mm)

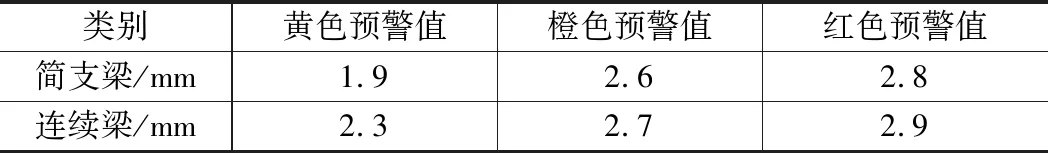

3.5 预警值的确定

本工程预警值的确定采用设计初始值与新建石济客专对京沪高铁产生的附加沉降量影响之和小于规范要求的标准确定[10-11],分为黄色、橙色、红色3级。其中设计初始值由设计单位提供,附加影响值由安全评估计算结果确定,京沪高铁的简支梁和连续梁的预警值,如表2所示。

表2 京沪高铁监测预警值

4 自动化沉降监测系统安装及调试

4.1 安装流程及关键控制指标

自动化监测系统安装工作流程主要包含:标高放样标记→基础支架安装及质检→监测设备安装及质检→管线安装及质检→光缆安装及质检→电缆安装及质检→仪器保护安装及质检→安装验收。

安装过程中的关键控制指标包括监测仪器支架质量、监测仪器质量、解调仪质量、通液通气管质量、通液效果质量、子光缆铺设和熔接质量、主分光缆铺设和熔接质量、光谱质量、电缆铺设和连接质量及仪器保护质量等方面。

具体实施过程中,应编制安装质检实施管理办法,统筹考虑各道工序的安装流程进行现场人员、设备、材料安排,严格执行铁路临近营业线施工的相关管理规定,控制环节不达标应立即返回所在工序重新安装,并安排专业质检人员进行现场检验,本项目现场质检人次高达505次,出具质检报告达78份,确保了设备安装的质量和进度。

4.2 调试流程及关键控制指标

自动化监测系统调试工作流程主要包含:解调仪调试→软件配库→区段内整体调试→调试验收。系统调试过程中的关键控制指标包括单台仪器的抬升试验结果及全部仪器的温度稳定性试验结果,精度应控制在1.5 mm以内。

调试过程中,应选择专业调试队伍进行仪器设备调试,并严格按照制定的详细调试操作流程实施,出具调试报告,满足调试标准的段落方可正式运营。本工程完成了27个监测段落的调试工作,出具调试报告27份,所有多段均达到了调试标准要求,已正式投入运营,效果良好。

5 系统验收及交付运营

本工程将自动化监测系统验收划分为资料准备及验收2个环节,资料准备阶段由监测单位对以下资料进行整理:①设计资料;②施工组织计划;③安装质检报告及质检单;④调试报告及调试单;⑤上线计划审批材料;⑥原始数据核备报告;⑦安装施工日志;⑧调试日志;⑨施工总结;⑩现场施工过程照片;汇报PPT。当监测单位资料准备完成后,由业主组织对项目进行验收,分为中期检查、预验收及正式验收3个阶段。中期检查主要在安装前期,目的是确认安装流程、标准的合理性及安装质量水平;预验收主要在安装完成后,检查验收资料的完备性及判断是否具备正式验收的条件;正式验收由业主单位组织设计、施工、监理及相关各方,召开项目验收会,验收监测单位提交的所有资料成果,当正式验收通过后,正式将系统交付运营。

6 监测成果

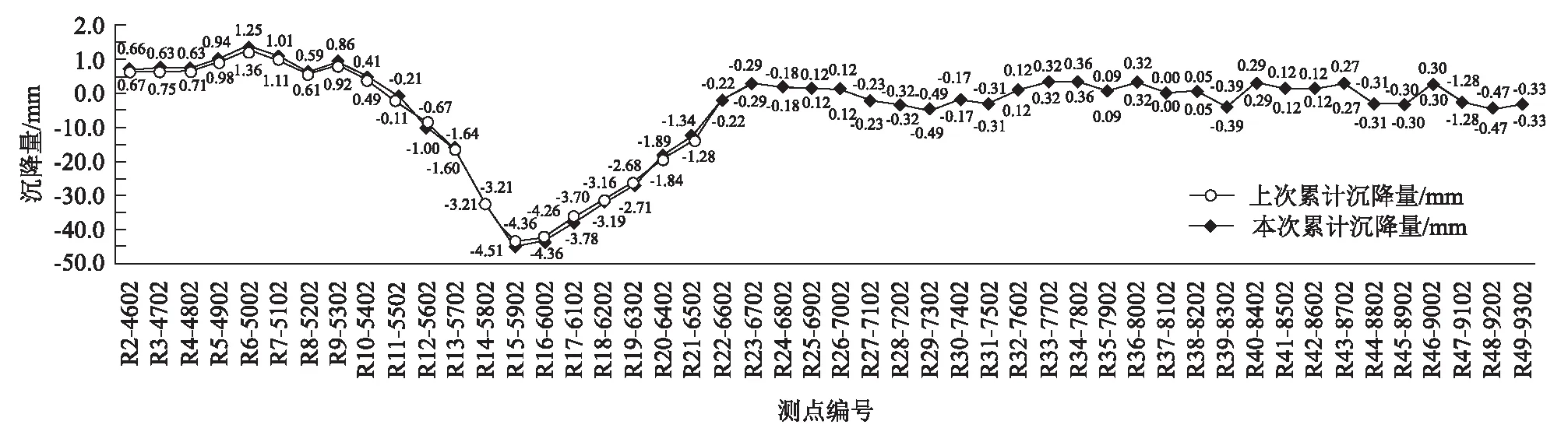

本工程自2014年5月底进场到2016年11月底,完成了德州至济南100 km并行区段内的沉降自动化仪器设备检验、安装、质检、调试、运营管理和预警处理工作,出具监测日报 1 268期,预警报告2期,采集了监测范围内沉降变化的海量数据。25 m线间距并行地段京沪高铁差异沉降监测成果数据,如图5所示,从监测结果可以看出,石济客专施工并未对京沪高铁的桥墩产生明显的附加沉降变形影响,差异沉降量在-0.5~0.5 mm范围内波动,京沪高铁运营安全、可靠。

图5 25 m线间距并行地段京沪高铁差异沉降监测成果数据

但在监测管理过程中,发现京沪高铁监测Y段59号~61号桥墩发生较大沉降变化,上行侧差异沉降量接近黄色预警值。在经过现场调查分析后,排除由于施工单位临近京沪高铁桩基施工所造成的影响,得到产生沉降的原因为京沪高铁上行线沿线附近大范围堆土,顺铁路方向120 m,垂直铁路方向80 m,堆土高度达4 m,累计堆载土方量 38 400 m3。

现场实测监测数据达4.51 mm,发生位置与堆土位置相符,如图6所示。进一步经过有限元建模计算分析,计算位置沉降量达4.496 mm,与实际情况相符,验证了系统的有效性。发现问题后,与相关铁路设备管理部门沟通,对现场堆土进行了卸载,卸载后,经过近半年的稳定,最终沉降量稳定在1.6 mm,差异沉降量稳定在0.846 mm,如图7所示。由于现场发现问题及时,处理果断,最终并未对轨道产生影响,确保了京沪高铁的运营安全,本项目采用的自动化监测系统发挥了重要作用。

图6 堆土引起沉降漏斗监测数据曲线

图7 有限元计算结果云图

7 结论

本文依托石济客专并行京沪高铁工程项目,开展了并行100 km段落内,沉降自动化监测范围确定、系统设计、测点布设设计、预警值确定及系统安装调试实施、系统验收与交付运营及监测数据成果分析等工作,研究结论如下:

(1)本项目所确定的监测范围合理、可行,两线并行线间距按25 m控制较为合理。

(2)为确保既有高速铁路的运营安全,长大范围并行运营高速铁路工程在施工过程中应进行沉降变形的自动化监测监控,且监测系统应具备自动化、远程化、实时化、可视化的特点。

(3)自动化沉降变形监测点布置在箱梁内的方法相比于布置于墩顶和墩身的布设方案,具有测量准确性高、安装简便、维护方便的特点。

(4)本文所梳理的自动化监测系统安装与调试方法具有标准化、流程化、规范化的特点,可在同类项目的安装调试过程中推广使用。