宿州地区大豆新品种(系)比较试验

2019-04-25沈维良王路路赵开兵葛雅琼

姜 磊 沈维良 王路路 赵开兵 葛雅琼

(安徽省宿州市农业科学院/国家大豆产业技术体系宿州综合试验站,宿州234000)

宿州位于黄淮海夏大豆主产区南端沿淮淮北地区,种植面积占全省面积的85%左右[1-2],是形成大豆蛋白质的最佳生态区,是食品加工用大豆原料的主要生产基地。长期以来,宿州地区大豆品种更新换代慢,引进的品种滞后,质量参差不齐,且宿州土壤为砂姜黑土,易涝易旱,土壤瘠薄,引进品种需经过品种比较试验,方能筛选出适宜当地生态条件的大豆品种[3-6]。为了发挥黄淮地区新品种(系)在宿州地区的产量潜力,推进宿州大豆产业可持续发展,特选择黄淮海南片育种单位近年育成的品种(系)进行本试验,以筛选出适合在宿州地区种植的高产、优质、成熟期适当的品种(系),为宿州地区大豆品种的更新换代提供一定的理论依据。

1 材料与方法

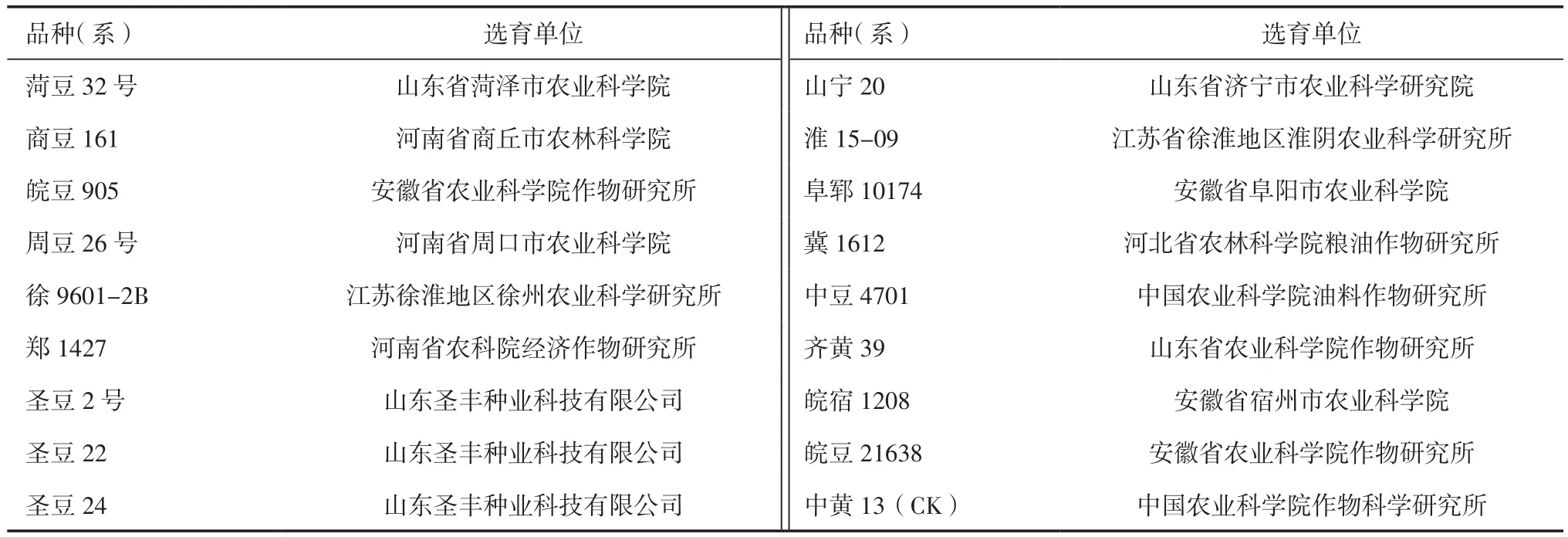

1.1 试验材料 供试18个品种(系)名称及来源见表1。

表1 参试品种(系)名称及选育单位

1.2 试验设计 试验于2018年在宿州市农业科学院试验田进行,采用随机区组设计,6行区,行长6.0m、行距 0.4m,小区面积 16.8m2,密度 18.75 万株/hm2,3次重复,试验地四周设不小于小区宽度的保护行。土壤为砂姜黑土,有机质含量为1.5%左右,地势平坦,灌溉及排水条件良好,前茬作物小麦[7]。6月18日播种,播完浇水,每667m2施45%复合肥(N∶P2O5∶K2O=15∶15∶15)20kg作基肥,田间管理为常规管理水平。

1.3 调查指标 调查18个大豆品种(系)的生育日数;成熟后,每个小区分别连续选取具有代表性的20株进行考种,记录株高、底荚高度、主茎节数、有效分枝数、单株荚数、单株粒数、单株粒重及百粒重;收获中间5行计产,单独脱粒,折算成每hm2产量。

1.4 数据统计分析 采用Excel 2003和DPS 7.05进行数据处理与统计分析。

2 结果与分析

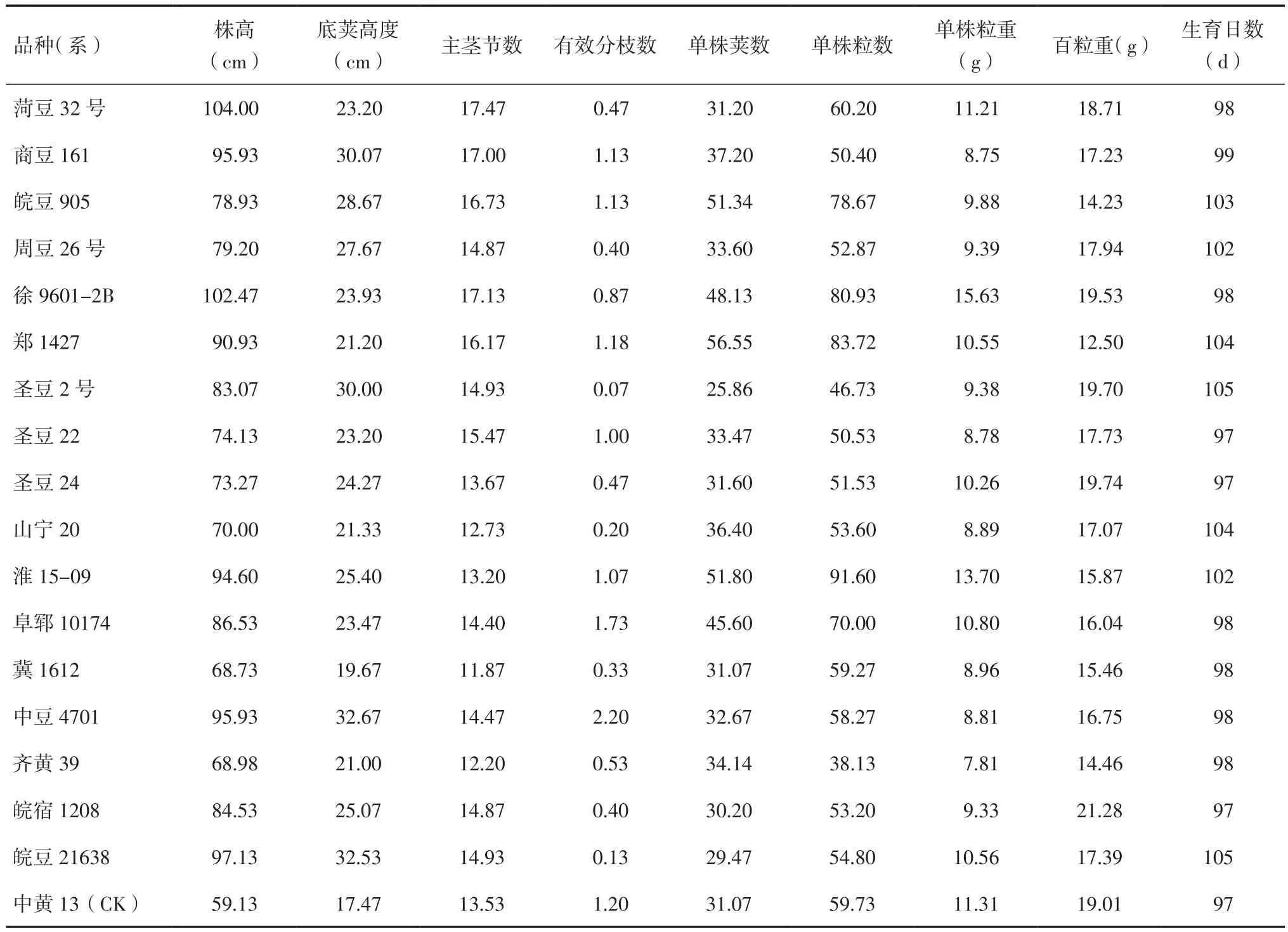

2.1 大豆品种(系)间农艺性状比较 由表2可知,18个参试品种(系)中,中黄13(CK)的株高最低,为 59.13cm,菏豆 32号最高,为 104.00cm ;底荚高度最低的是中黄 13(CK),为 17.47cm,最高的是中豆4701,为32.67cm;单株粒数最少的是齐黄39,为 38.13个,最多的是淮 15-09,为 91.60个;单株粒重最低的是齐黄39,为7.81g,最高的是徐9601-2B,为 15.63g;百粒重最低的是郑 1427,为 12.50g,最高的是皖宿1208,为21.28g;生育日数变化幅度在 97~105d之间,皖宿 1208、圣豆 24、圣豆 22、中黄13(CK)的生育日数最短,为97d,圣豆2号、皖豆21638的生育日数最长,为105d。

表2 大豆品种(系)的农艺性状

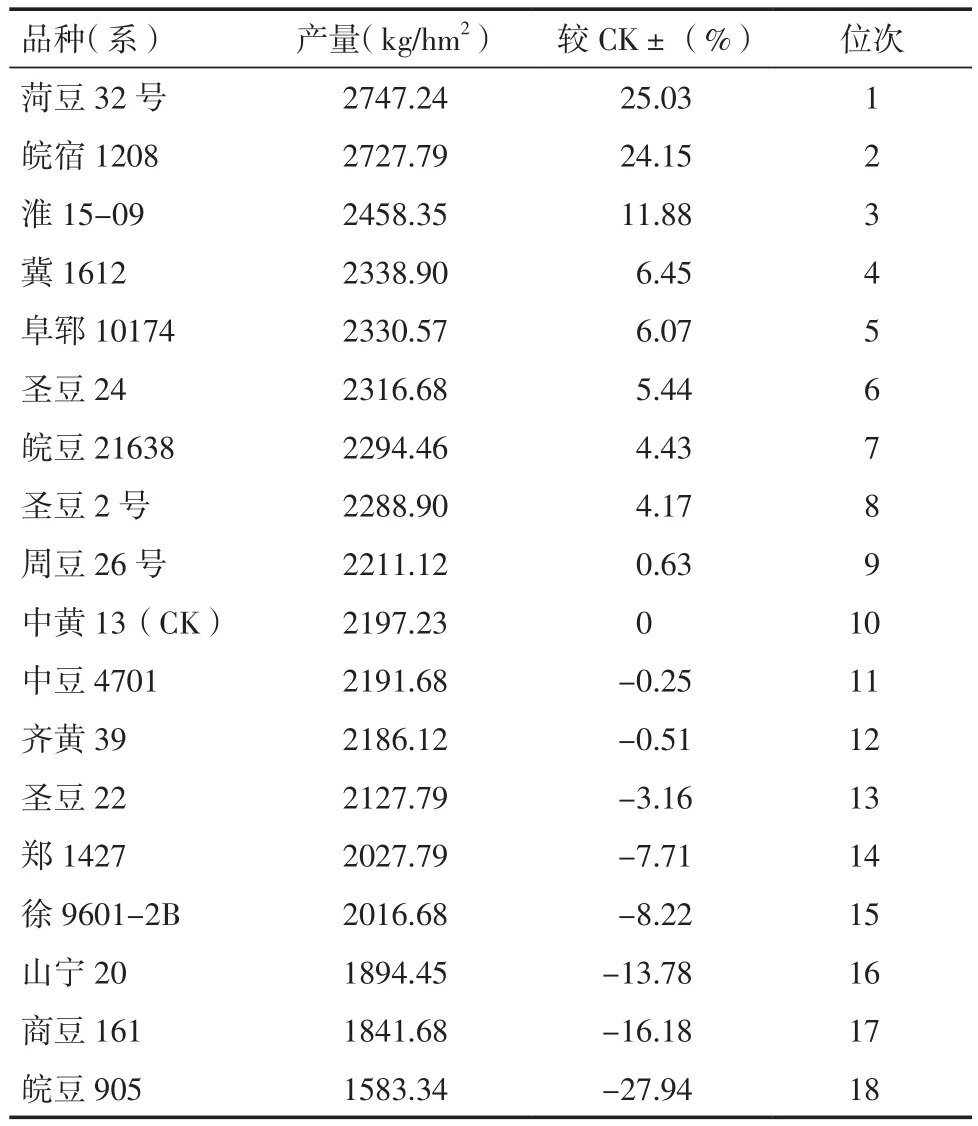

2.2 大豆品种(系)间产量比较 由表3可知,中黄 13(CK)产量为 2197.23kg/hm2,参试的 17 个品种(系)中有6个品种(系)比中黄13(CK)增产5%以上;菏豆 32号产量居第 1位,为 2747.24kg/hm2,增 产 25.03%;皖 宿 1208产 量 居 第 2位,为2727.79kg/hm2,增产 24.15% ;淮 15-09 产量居第3 位,为 2458.35kg/hm2,增产 11.88% ;冀 1612 产量 居 第 4 位,为 2338.90kg/hm2,增 产 6.45% ;阜郓 10174产量居第 5位,为 2330.57kg/hm2,增产6.07% ;圣豆 24 产量居第 6 位,为 2316.68 kg/hm2,增产 5.44%。

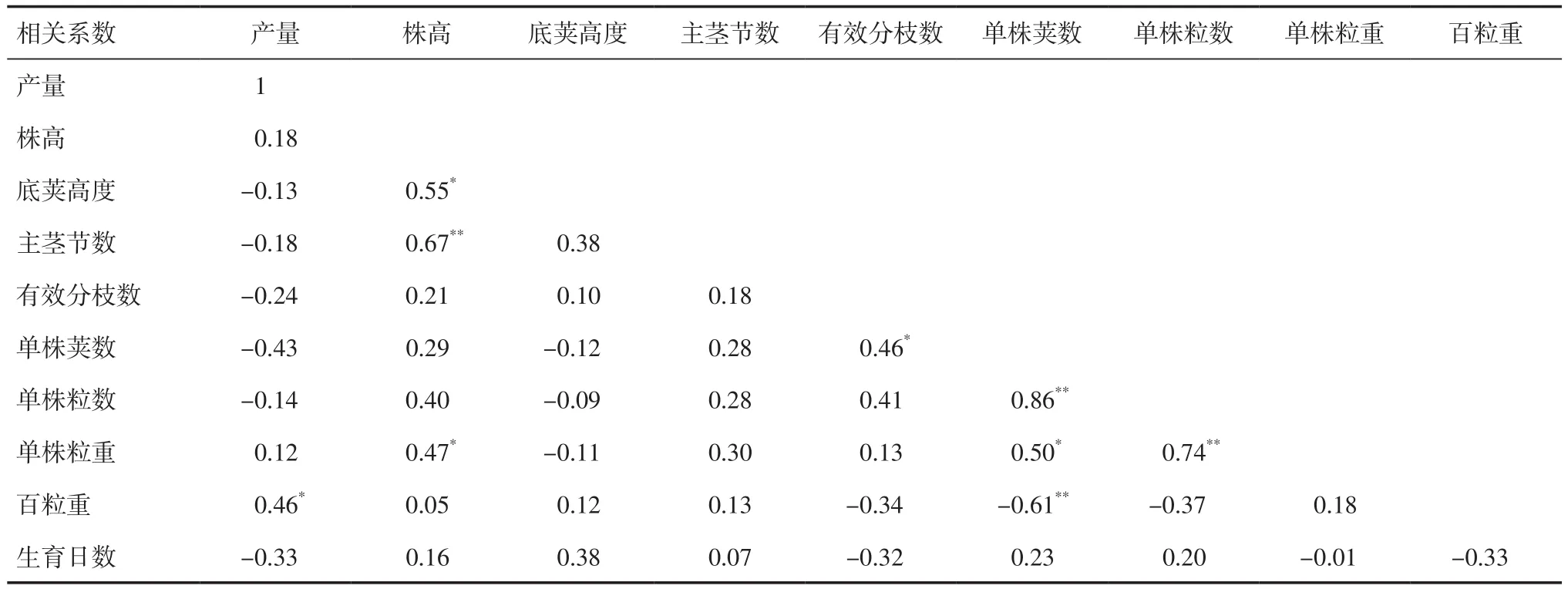

2.3 大豆农艺性状与产量的相关性 由表4可知,产量与百粒重呈显著正相关,与其他性状之间的相关性不显著;株高与底荚高度、单株粒重呈显著正相关,与主茎节数呈极显著正相关;单株荚数与有效分枝数、单株粒重呈显著正相关,与单株粒数呈极显著正相关,与百粒重呈极显著负相关;单株粒数与单株粒重呈极显著正相关。

表3 大豆品种(系)的产量

3 结论

参试的18个品种(系)中菏豆32号、皖宿1208、淮15-09、冀1612、阜郓10174、圣豆24均比中黄13(CK)增产5%以上,增产幅度在5.44%~25.03%之间;株高为 68.73~104.00cm、底荚高度为 19.67~25.40cm,均高于中黄13(CK),适宜机收;主茎节数为11.87~17.47 个、有效分枝数为 0.33~1.73 个,与中黄13(CK)相比均较适中;单株荚数为 30.20~51.80 个、单株粒数为 51.53~91.60 个、单株粒重为 8.96~13.70g、百粒重为 15.46~21.28g,与中黄 13(CK)相比表现较好;生育日数在97~102d之间,均没有超过中黄13(CK)1周,对后续小麦播种影响不大,这6个新品种(系)适宜参加后续试验。此外,在本研究中产量与百粒重呈显著正相关,与其他性状之间的相关性不显著,说明百粒重对产量形成的影响较大[8-9],因此,在宿州地区的引种、育种中可以适当选择百粒重较大的品种(系)。

表4 大豆农艺性状与产量的相关性