兰新高铁甘青段路基冻胀自动监测及分析研究

2019-04-24田士军

田士军

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

1 概述

兰新高铁是世界上一次性建成通车里程最长的高速铁路,是我国中长期高速铁路规划网——“八纵八横”高速铁路网陆桥通道的重要组成部分,全长1 777 km,其中:新疆段全长710 km,甘肃段全长799 km,青海段全长268 km。兰新高铁于2009年11月开工建设,2014年12月开通运营。

兰新高铁甘青段东起甘肃省兰州市,途经青海省西宁市后折向北,穿越大阪山、祁连山山脉后再次进入甘肃省,沿河西走廊一路西行至甘青段终点红柳河。

兰新高铁甘青段路基工程全长599.95 km,占线路长度的56.3%,其中:路堑长度56.78 km,占路基长度的9.5%;路堤长度543.17 km,占路基长度的90.5%。祁连山前后海拔高、降水量大、土壤含水率高、气候严寒,位于海拔2 500 m以上地区的路基有65.54 km,为路基冻胀易发地段。

兰新高铁为设计最高时速250 km的无砟轨道高速铁路,对路基变形要求极为严格,要求工后沉降不超过15 mm[1]。路基与桥梁或横向结构物交界处的工后沉降差不应大于5 mm,不均匀沉降造成的折角不应大于1/1 000[2]。

路基冻胀容易引起轨道面出现不同程度的变形,从而造成轨面不平顺,影响高铁运行安全[3-4],为明晰兰新高铁甘青段路基冻胀机理及填料的冻胀特性,查明路基冻胀原因[5-15],探索适用的冻胀处理措施,将冻胀变形控制在无砟轨道允许的范围之内,对路基冻胀先采用人工测量进行了监测,根据人工监测结果又开展了自动监测[16-17],并对自动监测结果进行系统分析和深入研究,以便对影响高铁运营的路基冻胀段落采取相应的处理措施[18-23]。

2 冻胀监测情况

2012年~2013年冻结季和2013年~2014年冻结季,利用路基沉降观测桩对路基冻胀进行了人工监测,监测结果显示祁连山前后路基冻胀量相对较大,大于4 mm的监测点约占1.7%,最大冻胀量为7.6 mm;其余地段路基冻胀不明显。

2014年~2015年冻结季,建设单位委托专业测量单位再次对路基冻胀明显的段落进行了人工监测,监测长度共87.74 km。监测结果显示:冻胀量<4 mm的监测点占总监测点的82.5%,冻胀量4~8 mm的占13.8%,冻胀量8~12 mm的占2.3%,>8 mm的占1.4%,最大冻胀变形值为21.67 mm。2014年~2015年冻结季冻胀监测值较2012年~2013年冻结季和2013年~2014年冻结季大。

为掌握路基冻胀发生和发展的规律,以便更好地采取针对性的处理措施,2015年~2017年冻结季,对兰新高铁甘青段开展自动监测。

3 自动监测系统

根据前期人工监测情况和自动监测需要,考虑路基结构形式,沿线共布设15个代表性监测断面,其中8个监测断面安装变形、水分和温度传感器,其余7个监测断面只安装变形传感器。

变形、水分和温度传感器均安装在路肩上,布置形式如图1所示。每个监测断面安装3个冻胀传感器,深度依次为0.5,1.5,2.7 m,分别安装在3个不同深度的钻孔中,水平间距为沿线路方向30~50 cm。温度传感器测温总深度为5 m,间距依次为:0~0.6 m范围间距5 cm,0.6~1.5 m范围间距10 cm,1.5~3.0 m范围间距25 cm,3.0~5.0 m范围间距50 cm。水分传感器安装深度依次为:0.2、0.5、1.0、1.5、2.1、2.7 m。

图1 自动监测系统布设示意(单位:m)

采用自动监测系统,对路肩以下5 m范围内路基的地温、水分、冻胀变形等进行自动实时监测,并通过传输系统将监测数据传输至数据处理终端。

4 自动监测结果统计分析

4.1 冻结深度发展过程

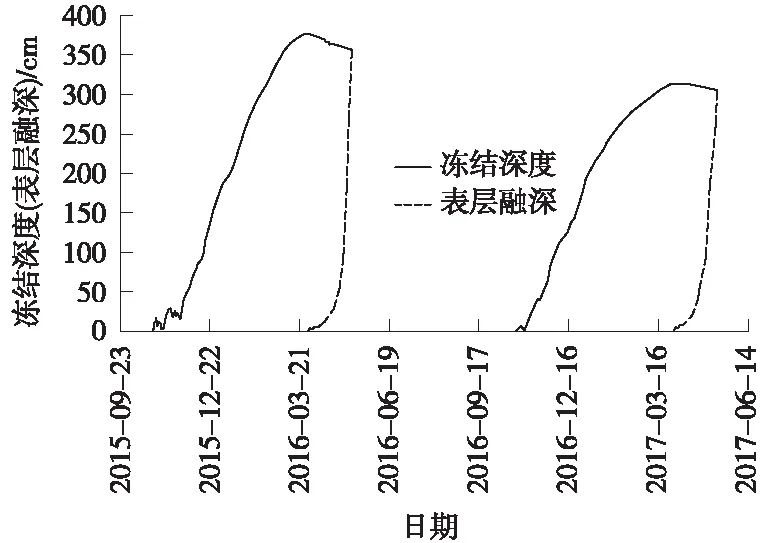

K2005+948和K2007+908两个监测断面相距不足2 km,具有接近相同的微气象条件,该两个监测断面2015年~2016年和2016年~2017年两个冻结期冻结深度发展情况分别详述如下。

(1)K2005+948断面

2015年10月26日,地表开始出现负温,直到2015年11月4日,地表基本是“夜冻昼消”,持续时间10d左右;从2015年11月5日开始,冻结深度快速增加,直至2016年3月28日,冻结深度达到最大值377 cm;之后气温回升,冻深开始逐渐减小,同时表层向下融解,到5月16日冻结层完全融化。2016年10月25日开始出现负温,地表开始冻结,直至2017年3月30日,冻结深度达到最大值304 cm;之后随着气温回升,冻深开始逐渐减小,同时表层向下融解,到5月12日冻结层完全融化。K2005+948断面冻结深度随时间变化趋势如图2所示。

图2 K2005+948冻结深度随时间变化趋势

(2)K2007+908断面

2015年10月26日,地表开始出现负温,直到2015年11月3日,“夜冻昼消”持续时间9d左右;从2015年11月4日开始,冻结深度快速增加,直至2016年4月7日,冻结深度达到最大值362 cm;之后随着气温回升,冻结层从表层开始融化,冻结厚度逐渐减小,到5月16日冻结层完全融化。2016年10月26日,地表开始出现负温,“夜冻昼消”的时间持续了仅仅3d;从2016年10月29日开始,冻结深度快速增加,直至2017年4月5日,冻结深度达到最大值315 cm;之后随着气温回升,冻深逐渐减小,同时表层开始向下融解,到5月14日冻结层完全融化。K2007+908冻结深度随时间变化趋势如图3所示。

图3 K2007+908冻结深度随时间变化趋势

对比分析这两个监测断面两个冻结期的冻结深度变化情况,有如下特点。

(1)地表开始冻结的时间基本相同,都是10月末的最后一周,冻结深度从11月初开始快速增加,达到最大冻结深度的时间为3月底到4月初,之后随着气温回升,冻结深度逐渐减小,同时表层开始向下融解,到5月中旬冻结层完全融化。

(2)两个断面两个冻结期冻结深度持续增加的天数为150~160 d,两个冻结期两个断面冻结深度均超过了300 cm,但2016年~2017年度比2015年~2016年度冻结深度减少了50~70 cm。

(3)两个断面冻结深度监测数据基本一致,反映出冻结和消融主要受当地气温变化的影响。当气温达到零度以下时,开始出现冻结,随着气温的下降和低温的保持,冻结深度持续增长,3月底到4月初达到最大,之后随着气温回升,冻结深度逐渐减少,冻结层开始融化,直至完全消失。

4.2 冻结过程中水分迁移过程

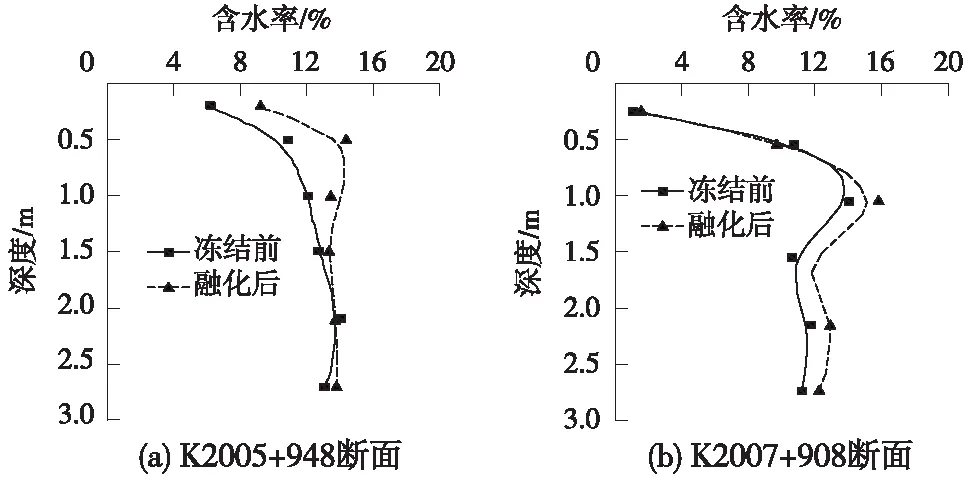

K2005+948和K2007+908监测断面不同深度的含水量监测结果和冻结深度发展过程分别如图4、图5所示。

图4 K2005+948含水量随时间和冻结深度变化情况

图5 K2007+908含水量随时间和冻结深度变化情况

由图4、图5可见,随着冻结深度的增加,表层0.2 m深度的含水量变化较小,这是由于冻结前后,该深度处的含水量处于1%~4%的较低水平。其他深度的含水量均随着冻结深度的增加而缓慢增加,这主要是由于冻结过程中水分向冻结锋面迁移造成的[24-26]。3月底4月初,随着气温回升至0 ℃以上,冻结层逐渐融化,土层中含水量略有增加,后因气温逐渐回升,蒸发量增加导致各层含水量均开始下降,且上层表现最为明显。8月中旬0.5 m以下各层含水量达到最低值,其后随着蒸发量减少,含水量又逐渐增加。

该两个监测断面0.5 m深度以下各层含水量在两个冻胀期变化趋势非常相似。0.2 m深度含水量维持在1%~4%的较低水平,差异较小,原因是该处填料为级配碎石,填料保水性差,其含水量的变化主要受降雨、降雪和蒸发的影响。

从冻胀量数据统计分析,冻结过程中的水分变化引起的冻胀变形情况主要包括两部分:当外界气温降低到0 ℃以下,级配碎石填料层中的液态水分原位冻结,产生了一定的冻胀变形;随着冻结深度的不断加深,路基填料中的水分开始冻结产生冻胀变形,且下部未冻土层中的水分不断向上部冻结区迁移、聚集,并冻结成冰透镜体,进一步增加了冻胀变形。

图6为2015年~2016年冻融期K2005+948断面和K2007+908断面不同路基深度在冻融前后水分空间分布图。从图6可以看出,路基断面在经历了一个冻融期后,含水率一般均稍微增加。说明冻融期间,除填料中的水分在温度梯度下发生重分布外,底部液态水也从毛细通道向着冻结锋面进行迁移聚集,也存在局部地段的外界降雨通过细小裂缝渗入到路基填料中。

图6 2015-2016年冻融前后含水率随深度变化曲线

4.3 冻胀变形发展过程分析

(1)K2005+948断面

图7为K2005+948断面2015年~2017年两个冻结期分层冻胀变形及冻结深度发展趋势,图中既有冻胀量监测数据,也有冻结深度监测数据。

图7 K2005+948冻胀变形、冻结深度随时间变化趋势

在2015年11月29日之前,随着气温的波动,路基冻胀量出现了较大幅度的波动。11月30日之后,0.5 m处的冻胀计变形值基本保持稳定,说明表层级配碎石已经完全冻结,而1.5 m和2.7 m两个冻胀计的变形发展非常迅速。直至2016年12月20日,各层冻胀变形进入相对稳定状态,冻胀量随冻结深度增加变化很小,此时冻结深度大约为1.3 m左右,说明1.3 m以下土层冻胀量很小。值得注意的是,进入2017年3月份,随着气温的回升,路基表层出现了短暂的冻融现象,由此产生的冻胀变形值略高于稳定状态的路基变形值。对比3个冻胀计的监测变形值,可以得出冻结期路基上、中、下层冻胀最大变形值分别为2.1,2.2,0.0 mm。路基冻胀主要发生在深度1.5 m以上的土层。进入3月末,伴随着气温回升,路基表层开始融解,各冻胀计监测到的冻胀量值开始下降。2016年10月底,第二个冻结期开始,整个冻胀变形过程与2015年~2016年非常相似,各冻胀计监测到的冻胀量均比2015年~2016年略大,各冻胀计监测最大值分别为3.4,7.1 mm和6.6 mm。计算3个层位冻胀变形值,可以得出冻结期路基上、中、下层冻胀最大变形值分别为3.4,3.7 mm和-0.5 mm,负值说明基床底层下部略有沉降变形。对比两个冻结期路基冻胀变形,发现2016年~2017年最大冻胀量比2015年~2016年最大冻胀量增加了2.8 mm左右,冻胀变形主要发生在1.5 m以上深度。

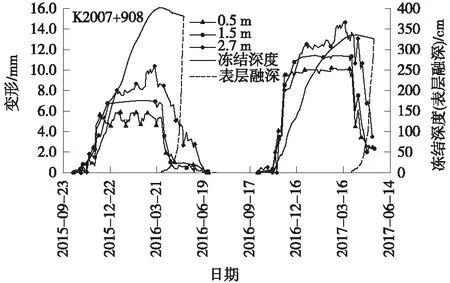

(2)K2007+908断面

图8为K2007+908断面2015年~2017年两个冻结期分层冻胀变形及冻结深度发展趋势,图中既有冻胀量监测数据,也有冻结深度监测数据。

图8 K2007+908冻胀变形、冻结深度随时间变化趋势

2015年11月底,当冻结深度超过50 cm后,0.5 m深度的冻胀计监测到的变形值保持相对稳定状态,但由于气候变化原因,出现较小的波动。2015年12月20日后,冻结深度超过150 cm,此时1.5 m深度的冻胀计监测到的变形值保持稳定。但2.7 m深度的冻胀计监测到的变形值始终在波动,直到2016年3月中旬达到最大值。对比3个冻胀计的监测变形值,可以得出冻结期路基上、中、下层冻胀最大变形值分别为5.9,1.2,3.3 mm。进入2016年3月末,伴随着气温回升,路基表层开始融解,各冻胀计监测到的冻胀量值开始下降。2016年10月底,第二个冻结期开始,整个冻胀变形过程与2015年~2016年非常相似,各冻胀计监测到的冻胀量均比2015年~2016年大,各冻胀计监测最大值分别为10.2,11.5 mm和14.8 mm。计算3个层位冻胀变形值,可以得出冻结期路基上、中、下层冻胀最大变形值分别为10.2,1.3 mm和3.3 mm。对比两个冻结期路基冻胀变形发现2016年~2017年最大冻胀量比2015年~2016年最大冻胀量增加了4 mm左右,冻胀变形主要发生在路基上部。

5 监测结果综合分析研究

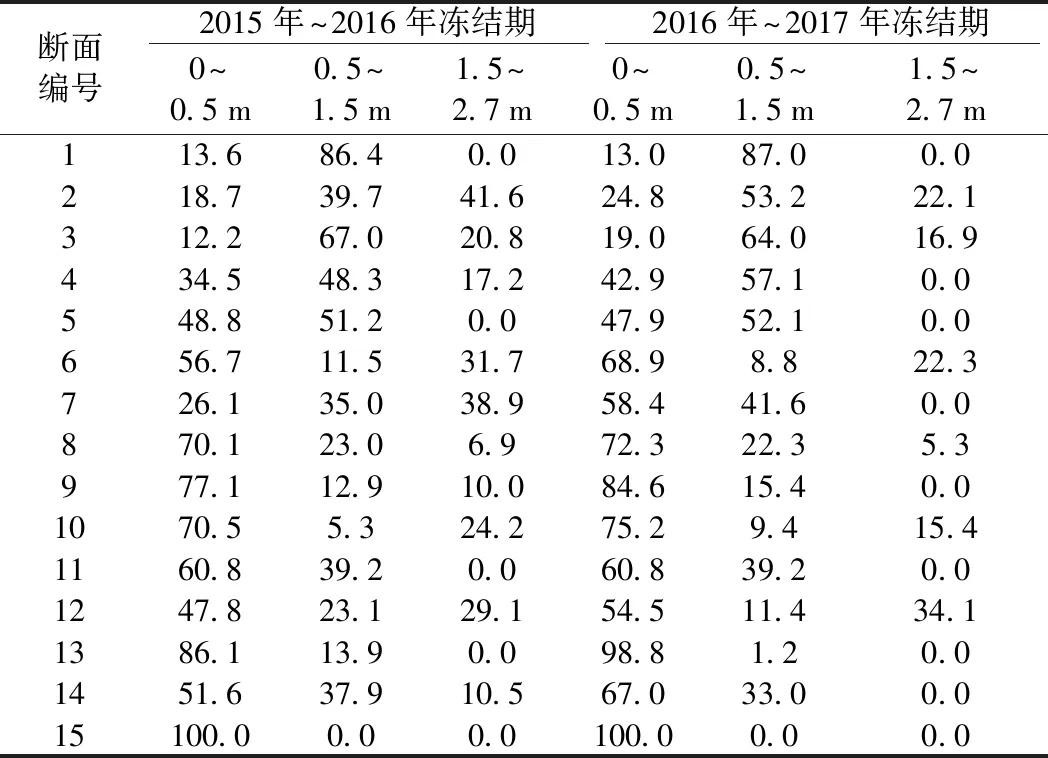

5.1 路基不同部位冻胀变形分析

根据各监测断面0.5,1.5 m和2.7 m三个冻胀计的监测结果,可以计算得到各监测断面路基各层冻胀量占总冻胀量的百分数见表1。

表1 路基各层冻胀量占总冻胀量的百分数 %

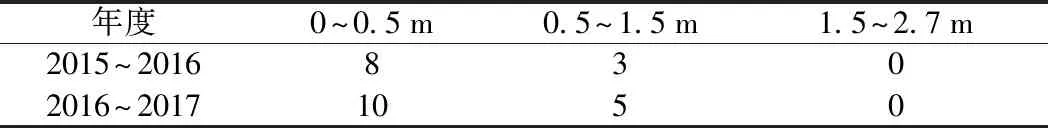

路基各层冻胀量超过相应点总冻胀量50%的断面数见表2。

表2 路基各层冻胀量超过总冻胀量50%的断面数 个

路基各层平均冻胀量占总冻胀量的百分数如表3所示。

表3 各层平均冻胀量占总冻胀量的百分数 %

从表2和表3可以看出,基床表层及基床底层上部1.0 m范围的冻胀量占总冻胀量的80%以上,说明路基上部冻胀明显,对总冻胀量的贡献最大。

5.2 不同路基结构形式对冻胀的影响分析

在15个自动监测断面中,2015年~2016年,只有1个断面最大冻胀量小于5 mm,其余14个断面最大冻胀量均大于5 mm,最大变形23.4 mm;2016年~2017年,所有断面最大冻胀量均大于5 mm,最大变形24.2 mm。各冻胀量统计范围监测断面个数见表4。

表4 各冻胀量统计范围监测断面个数 个

低路堤断面的冻胀量为6~25 mm,高路堤为7~10 mm,路堑为4~21 mm。2015年~2016年和2016年~2017年冻结季,最大冻胀量超过15 mm的5个断面中均为4个低路堤和1个路堑;2016年~2017年冻结季冻胀量均有所增加。由此可见,较大冻胀变形主要出现在低路堤地段,高路堤地段冻胀变形相对较小。

6 结论

利用自动监测系统,对兰新高铁甘青段2015年~2017年冻结季路基冻胀进行实时监测,对监测数据进行统计分析和深入研究,分析总结路基冻胀特点和发展变化规律,提出相应的冻胀处理措施,为兰新高铁甘青段的路基维护和冻胀整治提供理论和技术支持,并可指导同类地区铁路的防冻胀设计及施工。

(1)在填料一定的情况下,冻结深度的发展主要受气温的影响,负积温达到最小值时冻结深度开始发展,达到最大值时冻结深度达到最大值。监测最大冻结深度379 cm,最小冻结深度259 cm。

(2)10月底,地表开始冻结,随着气温下降,冻结深度逐渐增加,表层0.2 m深度的含水量变化较小,其他深度的含水量均随着冻结深度的增加缓慢增加。3月底4月初,随着气温回升至零度以上,冻结层逐渐融化,土层中含水量略有增加,后气温逐渐回升,蒸发量增加导致各层含水量开始下降,8月中旬0.5 m以下各层含水量达到最低值,其后随着蒸发量减少,含水量逐渐增加。

(3)基床表层及基床底层上部1.0 m范围冻胀量占总冻胀量的80%以上,对总冻胀量的贡献最大。设计及施工时基床表层应采用渗透性级配碎石;基床表层以下冻结深度范围内,采用A、B组不冻胀填料或渗透性级配碎石,基床表层以下冻结深度的填料渗透系数应大于基床表层级配碎石的渗透系数,各填料层间应设置向外4%的坡度,以利排水。

(4)为减少路基冻胀量,应采用全冻结深度防冻胀方案,以填料防冻胀为主,辅以防水、疏水和隔热等综合措施。具体措施有:严格控制填料中细颗粒含量以提高填料防冻性能;路基面设置防水层,以防地表水下渗;基床底层表面和基床换填底部设置隔水层,以防止地表水下渗和地下水入侵;全线设置完善的排水系统;设置防冻胀护道等。

(5)低路堤地段冻胀变形较严重,可采用基床表层级配碎石中掺适量水泥、设置保温层等对防冻胀措施进行加强。