基于学生思维品质培养的教学实践研究

——以“DNA是主要遗传物质”为例

2019-04-24金交通

金交通

(江苏省常州市北郊高级中学 常州 213031)

思维品质是人的思维个性特征,它反映了每个个体智力或思维水平的差异,主要包括思维的敏捷性、批判性、深刻性、灵活性和创造性,思维品质的改善可有效促进科学思维能力的提升。笔者以人教版高中生物学教材必修2中“DNA是主要的遗传物质”一节为例,探讨如何以思维品质培养为着眼点设计教学过程。

1 问题串联,开启思维的敏捷性

思维的敏捷性是指在解决科学问题时能迅速、准确地将问题信息输入到头脑中,利用原有的认知结构,找出问题的关键所在,并迅速、适当地提取知识和方法,快速解决未知问题的能力。

本节内容是基于教材中有丝分裂、减数分裂和受精作用知识的学习,学生已知染色体在前后代的遗传中起到至关重要的作用。在此基础上可以采用问题串联的形式建立起已知和未知之间的桥梁,提升学生思维的敏捷性。设计问题串如下: ①什么是遗传物质?②谁才是遗传物质?③作为遗传物质必须具备哪些条件?根据所提问题要求学生根据前面所学知识,深入理性分析和判断。根据染色体是联系亲子代的纽带,而其主要成分是DNA和蛋白质,迅速得出: 遗传物质可能是DNA或蛋白质或两者共同起作用的推论。再根据作为遗传物质必须具备分子量大、种类多,便于携带遗传信息,结构要相对稳定且能自我复制,并能产生可遗传变异等条件,对遗传物质进行理性分析,初步得出DNA才是遗传物质的推论。这一过程前后联系、环环相扣,可以有效训练学生思维的敏捷性和严密性。

2 质疑解难,唤醒思维的批判性

批判性思维是指学生能对别人或自己的观点进行反思、质疑,对生物学问题进行科学分析与评价,做出理性判断的能力。生物科学史内容是培养学生思维批判性的良好素材。

本节课内容学生在理性分析的基础上得出DNA是遗传物质的推论后,便需寻找实验证据。笔者先简单介绍了肺炎双球菌及格里菲斯的体内转化实验,给出实验过程(图略)。

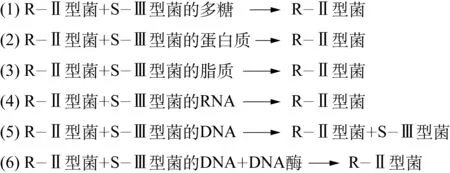

学生依据对照原则分析实验结果,很快就得出了教材中的结论: 加热杀死的S型细菌中存在某种转化因子,将无毒性的R型细菌转化成了有毒的S型活细菌。教师紧接设问: 从实验过程和结果来看一定能得到这样的推论吗?还有没有其他可能呢?从而唤醒学生思维的批判意识。思考讨论后有学生提出: 第4组实验分离出的S型活菌还可能是由R型活菌突变而来。随后教师给出资料链接作为学习支架: 肺炎双球菌根据其荚膜的有无和构成荚膜的多糖不同,可分为R-Ⅰ、 R-Ⅱ、 R-Ⅲ、 S-Ⅰ、 S-Ⅱ、 S-Ⅲ等不同亚型,并且R型菌和S型菌只能在同种亚型之间发生突变。根据材料,你能否设计实验进一步确定第4组实验的S型菌究竟是由R型菌转化而来,还是由R型菌突变而来?学生分组讨论,设计实验方案,师生共同探讨,拿出可行方案(图1)。

图1 学生设计的肺炎双球菌体内转化再实验

这一方案排除了R-Ⅱ型菌和S-Ⅲ型菌之间相互突变的可能,从而得出第4组实验中分离出的S-Ⅲ型活菌是由R-Ⅱ型活菌在转化因子的作用下转化而来。学生通过对教材实验结论的质疑、反思、总结、再实验过程,批判性思维能力在不自觉中得到提升。

3 刨根问底,训练思维的深刻性

深刻性是指思维活动的抽象和逻辑推理水平,表现为能深刻理解概念,分析问题周密,善于抓住事物的本质和规律。思维的深刻性是深度学习的重要特征。本节内容的教学分为明暗两条线,明线即科学史教学,暗线则是隐藏在科学史背后的科学思维和方法。如果仅是将科学史实介绍给学生,学生将只会记住相应的实验流程和结论,这种学习是浅层次的,学生只知其然而不知其所以然,思维缺乏深刻性。

笔者在教学过程中并没有把艾弗里等人的肺炎双球菌体外转化实验直接介绍给学生,而是在格里菲斯体内转化实验的基础上,引导学生进一步分析: ①如果你是格里菲斯,想知道转化因子究竟是什么物质,你有什么思路吗?(学生思考后提出将S型菌的各种组分分离提纯后再分别去研究它们的作用。)②那么格里菲斯为什么没有进一步展开相关研究呢?是他没有想到这个思路吗?(格里菲斯时代不具备分离提纯的条件,明白科学发展离不开技术的支持。)③如果将S型菌的各组分分离提纯获得纯净物后,你又如何设计这个实验?(思考、讨论后师生共同提出设计方案,图2)④设置第(6)组实验的目的是什么?(进一步确定转化因子是DNA,而不是其他物质。)⑤分析实验过程和结果,最终能得到什么实验结论?(S型菌的DNA才是使R型菌发生转化的物质,即DNA是遗传物质,蛋白质等其他物质不是遗传物质。)⑥为什么S型菌的DNA能使R型菌发生转化?这种转化的实质是什么?(S型菌的多糖荚膜基因整合到了R型菌的DNA中,并且表达出来,这种转化的实质是基因重组。)⑦已经加热杀死的S型菌的DNA为什么还能使R型菌发生转化?其DNA还具有遗传功能吗?DNA不会像蛋白质一样变性吗?(引导学生分析DNA和蛋白质的热稳定性不同,以及DNA变性的可逆性,为后面“DNA的粗提取和鉴定”及“PCR技术”的学习奠定基础,同时解除学生心中的疑惑。)

图2 学生设计的肺炎双球菌体外转化实验

通过这种刨根问底式的学习,学生不仅能够顺利消化教材中的科学史内容,更重要的是对科学家的科学思维方式有了更深层次的领会与应用,达到了深度学习的要求,有效提升了思维品质。

4 触类旁通,培植思维的灵活性

学生思维的灵活性主要表现在是否善于将已学过的知识和方法灵活迁移到新的情境,是否善于从不同的角度和方向去思考并解决问题。灵活性是衡量个体思维灵活程度的重要指标。

噬菌体侵染细菌实验需要使用放射性同位素标记法和搅拌离心等技术,这些知识学生在前面均有所接触,因此无需赘述,只要利用学生思维的灵活性,引导其回顾旧知并进行知识迁移即可。笔者在该部分教学过程中设计了“噬菌体侵染细菌的猜想”这一环节,用来培植学生思维的灵活性: 格里菲斯和艾弗里的实验虽然在很大程度上已经证实了DNA是导致细菌转化的因子,但实验仍有一定的瑕疵,那就是DNA不能达到100%的纯度。而噬菌体的结构异常简单,只有蛋白质外壳和DNA构成,如果能够证明噬菌体传递给后代的只有DNA而没有蛋白质,就能够很好地证明DNA是遗传物质,而蛋白质不是。那么,要实现这一猜想就必须要解决以下几个问题: ①噬菌体侵染细菌这一微观过程如何才能观察到?(引导学生回顾“必修1分泌蛋白的合成与分泌现象的观察”以及“卡尔文循环中C元素传递途径的观察”,学生很快就会想到采用同位素示踪法。)②我们如何得到同位素标记的噬菌体?(学生联系前面病毒无细胞结构、不能单独生活、必须寄生在活细胞中的特点,很快就会明白应该先用含放射性同位素的培养基培养大肠杆菌,再让噬菌体去侵染被标记的大肠杆菌,从而获得被标记的噬菌体。)③如果有多种同位素(如14C、15N、3H、32P、35S等),选择哪种元素进行标记?为什么?(联系蛋白质和核酸的元素组成,用32P标记DNA,35S标记蛋白质。)④如果同时用32P和35S标记噬菌体的DNA和蛋白质外壳可以吗?为什么?(不可以,因为结果检测只是检测放射性的强弱,不能分辨不同元素的放射性。)⑤噬菌体侵染细菌后,怎样使噬菌体的外壳从细菌表面脱落?(搅拌。)脱离后如何把两者分开?(离心。)⑥观察到什么现象才能说明侵入细菌的只有噬菌体的DNA?(学生将上述问题都搞清楚后,不难预测实验结果:32P标记的噬菌体侵染、搅拌、离心后,放射性集中在沉淀物中;35S标记的噬菌体侵染、搅拌、离心后,放射性集中在上清液中。)

利用“噬菌体侵染细菌的猜想”衍生出来的一系列问题,一步步引导学生将前面所学知识进行灵活的迁移运用,解决未知的问题,有效训练思维的灵活性。待所有问题解决后,教师再呈现赫尔希和蔡斯所做的噬菌体侵染细菌的经典实验,学生会有一种和科学家不谋而合的感觉,提升学习的成就感。

5 拓展延伸,培养思维创造性

创造性是思维品质的最高形式,必须建立在其他思维品质基础之上。思维的创造性要求学生能够对所学知识进行拓展延伸,并且要能不墨守成规,而是用已有知识去创造性地提出问题和解决问题。在平时的生物学教学中,教师可以通过发散思维、逆向思维、批判思维等形式,逐渐培养学生思维的创造性。本节内容教师在总结了“DNA是遗传物质、而蛋白质不是遗传物质”的结论后,抛出问题: DNA是生物界唯一的遗传物质吗?要求学生课后查阅相关资料,提出新的问题,并运用本节课训练的科学思维方法,设计实验进行验证。如果学生能够会用科学的思维方法去解决新的问题,思维的创造性自然就会得到提升。