资讯

2019-04-22

南开大学团队研获纯蚕丝“智能纱线”

如果服装可以感知皮肤表面湿度,出汗时长袖变为短袖,汗干后又恢复如初,那将多么神奇。如今,这一设想已经成为可能。近日,南开大学药物化学生物学国家重点实验室刘遵峰教授团队研发出一种绿色环保的纯蚕丝“智能纱线”。这种新型“智能纱线”通过感知湿度的变化来实现自动伸缩,不仅可以用于智能纺织品,还可以作为“人工肌肉”用于柔性机器人的研发。该研究成果目前已于近日在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上在线发表。

这种“智能纱线”采用100%天然蚕丝为原料,没有经过化学修饰或使用其他添加剂,主要通过脱胶、加捻、合股以及热定形等工艺加工而成。将这种纱线放置在水雾中时,可以实现每毫米547°的可逆扭转。而当湿度从20%变为80%时,经过卷曲和热定形的纱线将会收缩至原来的30%。

这种机械变化不需要外力驱动,而是源于丝蛋白吸水导致的氢键损失和相应结构转化。这一推断已通过蚕丝分子动力学模拟的原子和宏观表征得到证实。研究人员用这种“智能纱线”编织了一件玩偶大小的智能上衣,当环境湿度增加时(例如运动出汗或天气潮湿),智能上衣的衣袖长度收缩至原长度的一半;而当湿度下降时又恢复如初。通过纤维对水分含量的敏感反应,织物就可以改变自身大小从而非常有效地实现人体微环境的湿度和热量调节功能。

(摘编自南开大学新闻网)

高性能丝纤维材料研究取得新进展

为了拓展蚕丝的应用领域,增加蚕丝产品的竞争力,就必须对蚕丝纤维进行改良或开发新功能蚕丝。在诸多改良蚕丝的方法中,研究解析天然高性能蚕丝纤维为改良或人工设计高性能丝纤维提供理论依据是一种行之有效的方法。

西南大学夏庆友教授课题组通过比较分析来自不同发育阶段(一个蚕生命周期)的10种蚕丝(1龄起丝I-B silk、1 龄末丝 I-E silk、2 龄起丝 II-B silk、2 龄末丝II-E silk、3龄起丝 III-B silk、3龄末丝III-E silk、4龄起丝IV-B silk、4 龄末丝 IV-E silk、茧衣丝 Scaffold silk 和茧层丝Cocoon silk)的力学性能和二级结构,发现家蚕不同时期的丝在力学性能和二级结构方面具有较大差异,某些时期的蚕丝具有超强的力学性能。

首先力学性能测量结果显示10种蚕丝明显可以分为3大类:幼龄起丝、幼龄末丝和熟蚕丝(茧衣丝和茧层丝),其中幼龄末丝具有超强的力学性能。接着课题组用ATRFTIR和XRD技术研究了各个时期蚕丝的二级结构,结果显示较高的β-折叠结构含量和合适结晶度有利于增强蚕丝的力学性能,这为改造或者人工设计高性能丝蛋白纤维材料提供了新的参考。

最后,课题组利用LC-MS/MS技术对比分析了高性能丝(4龄末丝)和茧丝在主要丝蛋白含量上的差异。结果显示4龄末丝丝素中P25蛋白的含量增加了大约2.9倍,由于P25蛋白是一个具有分子伴侣功能的小分子蛋白,其本身对于丝素小体的组装和分泌起着重要作用。推测在4龄末丝中额外的P25蛋白具有促进Fib-H蛋白形成更多β折叠结构、连接大分子和增强分子网络稳定性进而增强4龄末丝力学性能的作用。这为改造蚕丝力学性能和人工合成高性能丝纤维提供了新的思路。

(摘编自中国聚合物网)

高强度甲壳素丝实现大规模制备

尿布织物等常用商品虽然具有方便快捷等优势,但产品难以降解,废弃后会对环境造成严重污染。因此,寻找可替代的生物降解材料具有重要意义。甲壳素作为一种可生物降解的可再生资源,却未被大量开发和利用起来。其原因在于甲壳素分子间和分子内含有大量氢键,导致其难以溶解利用。近年发展的绿色溶剂,如离子液体虽已用于溶解甲壳素并通过干喷湿纺法制备甲壳素纤维,但其力学性能并不理想。

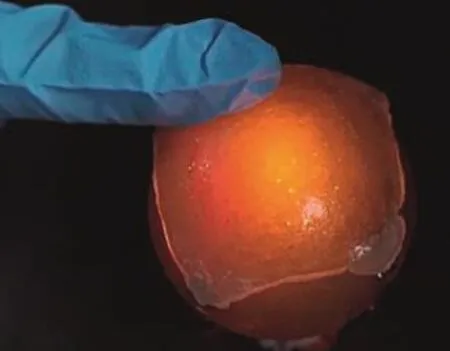

近日,武汉大学张俐娜院士课题组与四川大学傅强教授课题组合作成功制备出可降解高强度甲壳素丝,丝内部由约27nm的纳米纤维取向排列构成,该结构赋予了丝更高的力学强度,强度可达2.33 cN/dtex。该项目以标题“Mechanically Strong Chitin Fibers with Nanofibril Structure,Biocompatibility and Biodegradability” 发 表 于《Chemistry of Materials》。

研究人员采用碱/尿素体系冻溶甲壳素得到甲壳素纺丝液,采用湿法纺丝技术大规模制备甲壳素丝。在低温植酸凝固浴中再生时,溶液中伸展的甲壳素分子链在该温和再生条件下易于充分排列聚集形成纳米纤维,从而得到基于纳米纤维构筑的高强度甲壳素丝,其原理已在之前研究中得到证实。

细胞毒性实验证明,制备的高强度甲壳素丝能很好地促进心肌细胞生长。此外,甲壳素丝还具有优越的可降解性,其土壤降解周期和体外降解周期分别只需22天和34天。这表明本工作制备的可降解高强度甲壳素丝,不仅有望取代尿布等织物,减少难降解污染物排放;优良的生物相容性也拓宽了其应用领域,例如可用作于可吸收手术缝合线和伤口敷料等医疗用品 。

(摘编自高分子科学前沿)

研究人员发现蜘蛛丝遇湿扭转新特性

近日,华中科技大学土木学院力学系刘大彪课题组在美国科学促进会(AAAS)出版的《Science》子刊《Science Advances》上发表了题为《蜘蛛丝用作湿度驱动的扭转致动器》的研究论文。

蜘蛛所产生的大壶状腺丝力学性能最为优越,有“生物钢”之称。此前研究显示这种大壶状腺丝对水敏感,具有“超收缩”性能,当相对湿度达到一定水平时,其可在长度方向上收缩约50%。蜘蛛丝的超收缩性能使其在人造肌肉或拉伸驱动器领域具有潜在的应用价值。但是,目前尚不清楚湿度会如何影响蜘蛛丝的扭转变形行为。

该团队研究表明,当相对湿度达到约70%时,蜘蛛大壶状腺丝开始产生超过每毫米300°的扭转变形。通过调节相对湿度,研究人员可精确控制蜘蛛丝的扭转变形,这一特性在蚕丝、头发丝和凯夫拉等纤维中未被发现。随后,他们基于蜘蛛丝的分子结构对该现象的物理机制进行了阐释。这种蛛丝主要由MaSp1和MaSp2蛋白组成,后者含有大量脯氨酸环,遇到水分子发生反应后脯氨酸环中的氢键以非对称方式被破坏,从而导致蜘蛛丝朝一个方向扭转。这一发现可以启发人们设计出新颖的扭转驱动器或人造肌肉,并有助于开发新型传感器、智能纺织品或绿色能源设备。

著名生物物理学家、美国威斯康星大学麦迪逊分校教授普帕·格尔伯特(Pupa Gilbert)评价说:“这是一个奇妙的发现,因为作者观察到蜘蛛丝的扭转是巨大的。这种蛛丝就像一根绳子,随空气湿度变化而不断扭转,这种具备特殊性能的分子机制可用来制造由湿度驱动的软体机器人或智能面料。”

(摘编自华中科技大学新闻网)

乌贼蛋白质可制造自修复织物

乌贼依靠触须末端一组结实的锯齿状吸盘——乌贼环齿(SRT)抓住猎物。研究人员发现,SRT中的一种蛋白质可被转变成纤维和薄膜,用于制造结实、灵活、可生物降解的塑料,相关成果近日发表于《化学前沿》杂志。

普通乌贼只含有约100毫克SRT蛋白质,但美国宾夕法尼亚州立大学的梅利克·德米雷尔(Melik Demirel)及团队通过基因改造大肠杆菌生长出SRT蛋白质,这意味着更多蛋白质可被生产出来。

普通的衣服纤维可被SRT蛋白质包裹,以制造非常耐穿的织物。同时,如果受到损伤,仅靠一点点热量和压力,它们便可自我修复。这种蛋白质的实用性来自其不同寻常的分子结构。蛋白质的组成部分像油和水一样相互作用,并在纳米尺度上分离,产生出紧紧缠在一起的螺旋线、扁平的片材和无序的缠结,赋予该材料独特的性能。

(摘编自中国科学报)

曼大研发出石墨烯纱线批量制备技术

据报道,由英国国家石墨烯研究所团队开发的工艺可以使现有的纺织机械生产数吨导电石墨烯基纱,而不会增加生产成本。这种工艺可以在高速工业设备中扩大规模,以生产用于下一代可穿戴电子应用的吨级(~1000 kg/h)导电纺织纱线。除了可批量生产纱线外,石墨烯基的纱线还具有可清洗、柔韧、廉价和可生物降解的特点。

研究人员在论文中还报告了一种高度可扩展和超快速生产的基于石墨烯的柔性,可清洗、弯曲的可穿戴纺织品传感器。通过设计石墨烯薄片及其分散体,以便为可穿戴纺织品应用选择最佳配方。然后,使用高速纱线染色技术用石墨烯基油墨染色(涂覆)纺织纱线。这种基于石墨烯的纱线可作为柔性传感器集成到针织结构中,并且通过自供电RFID或低功率蓝牙将数据无线地发送到设备。由此生产的石墨烯纺织品传感器显示出优异的温度敏感性,良好的可洗性以及极高的柔韧性。

(摘编自功能性纺织品技术)

东华大学在可穿戴发电织物研究领域又获进展

智能服装被认为是可穿戴电子产品的终极形态,将能源系统与服装相结合,构建可“穿”的能源越来越受到研究者们的关注。摩擦纳米发电机(TENG)与人们日常所穿的服装相结合,不仅可以满足可穿戴舒适性,还可以构建一系列以人体运动为能量来源的自驱动传感器件和能量收集系统。

近日,东华大学材料学院师资博士后黄涛以第一作者在《纳米能源》上发表了题为《基于组织形貌设计增强的可水洗摩擦纳米发电织物作为可穿戴能源》的学术论文,公布其在可穿戴发电织物研究领域的最新研究成果。

研究者们采用导电纤维为电极,同时充当电正性摩擦材料,通过工业化的纺织设备,设计了多种组织结构的摩擦纳米发电织物,同时以膨体聚四氟乙烯(e-PTFE)为电负性摩擦材料,通过层压法制备了e-PTFE织物,最终构建了可以大规模连续化制备,且具有很好的柔性、透气性、可水洗的独立层工作模式的摩擦纳米发电织物。

采用工业化的纺织设备,只需通过程序设定,便可以规模化制备具有栅状结构的织物电极,研究表明,此种结构可以明显提高收集到的电荷量、电流密度和输出频率。此外,这种具有独立层模式的栅极结构非常适用于无接线或物理接触的移动物体收集能量,如人类手臂的摆动,行走的能量等,也可用于对人体运动的监测。

(摘编自东华大学)

莱卡公司推出T859莱卡HyFit®纤维

3月19日,美国莱卡公司宣布将推出T859莱卡HyFit®纤维,这将是全球个人护理行业最新的氨纶/弹性纤维创新产品。该纤维的推出可为成人卫生产品制造节省成本,并且降低排放和运输成本,生产更环保、碳足迹更少的产品。

T859莱卡HyFit®纤维已经申请了专利,该纤维目前正在弗吉尼亚州的Waynesboro生产,随后将在全球工厂投入生产。产品样品将在每个地区提供,以便客户可以开始他们的评估和鉴定过程。与所有莱卡®品牌的纤维一样,这项创新得到了稳定的技术支持,帮助成人卫生用品制造商保持高效运营。

莱卡公司个人护理总裁斯科特·布莱卡达(Scott Blackadar)表示:“莱卡公司致力于通过创新产品来推动卫生行业的发展,满足消费者对舒适和健康的需求。我们开发了T859莱卡HyFit®纤维,以帮助制造商降低运营成本和碳足迹,同时不牺牲服装的质量、性能以及消费者的穿着体验。”

(摘编自莱卡公司/马安冬)

Maidenform公司推出全新塑身系列

3月15日,美国头号塑身品牌Maidenform与莱卡公司合作推出了全新塑身系列,新塑身衣采用了创新的超轻面料,并以莱卡®FitSense™技术为依托,实现了有针对性的塑身效果。Maidenform全新塑身系列通过内置控制板,为女性打造苗条身形。高莱卡®纤维含量的面料极富弹性且不易变形,而打印莱卡®FitSense™模式增强了面料的强度,使腹部、臀部看起来曲线平滑。

该系列共推出了三种款式:瘦大腿、瘦高腰和短高腰,并提供从S到2XL的尺寸。除了创新的设计,轮廓线还采用了HanesBrands凉爽舒适的技术,这将大大提升女性的身体感受。

三是明确管护责任。针对不同工程的性质和特点,采取专业化管理、社会化管理和自主管理等多种方式,将工程管护责任落实到产权的所有者和使用者,同时健全管理制度约束管理主体,确保工程能够正常地发挥效益,确保用水户的利益不受损害。

莱卡公司的营销经理米歇尔·施莱格尔(Michelle Schlegel)表示:“Maidenform是将这项新技术推向美国市场的理想合作伙伴。我们帮助Maidenform品牌将其塑身服装提升到一个新水平。莱卡®FitSense™技术是一种专利水性分散剂,可以直接在莱卡®纤维制成的面料上进行丝网印刷。”

(摘编自HanesBrands公司/马安冬)

埃克森美孚发布高性能聚合物产品组合

3月18日,美国埃克森美孚公司发布展示其高性能的聚合物产品组合,包括新的软PP非织造布、透气和不透气的背板薄膜、软拉伸弹性层压板、弹性非织造布以及用于卫生和个人护理产品的粘合剂。这些产品都将在美国迈阿密IDEA19展会上展出。

这些聚合物和增粘剂为一系列卫生产品提供了卓越的性能优势,包括:

(1)柔软、舒适、防漏、坚固的PP无纺布。对于纺粘和熔融吹制工艺,使用先进的PP、Vistamaxx™高性能聚合物和埃克森美孚(ExxonMobil)™PP树脂,可简化加工,提升柔软性、强度,并提高阻隔性能。

(2)轻薄、舒适、安全的背板薄膜。Exceed™XP、Exceed™和Enable™高性能聚合物提供了具有优异机械性能的可呼吸和不可呼吸背衬膜。

(3)柔软弹性层合板与非织造布更好的配合。基于Vistamaxx™高性能聚合物的解决方案提供量身定制的弹性,在保持低气味的同时,使其感觉舒适。

(4)粘接剂稳定,粘结强度高。Vistamaxx™高性能聚合物和Escorez™5000系列高性能增粘剂提供的粘接剂颜色较轻,从制造到产品使用都保持热稳定性。

(5) 压缩包装膜具有极强的抗损伤性,帮助品牌所有者通过价值链保护产品。性能优异的聚合物具有优异的光学性能,提供了坚韧的薄膜。

(摘编自埃克森美孚化工公司/马安冬)

“双组份纺粘热熔非织造布生产联合机”通过鉴定

3月15日,中国纺织机械协会在上海组织召开了由浙江朝隆纺织机械股份有限公司承担的中国纺织工业联合会科技指导性项目“双组份纺粘热熔非织造布生产联合机”科技成果鉴定会。

鉴定委员会通过听取各项报告与现场考察,经质询及讨论,一致认为“双组份纺粘热熔非织造布生产联合机”具有以下创新点:该项目采用“直接纺丝成网+热风无轧点热粘合+后整理模块”的技术路线,可获得无轧点、高透气量的PP/PE和PET/PE双组份纺粘非织造布;采用双螺杆挤出技术,解决了规模化、连续化生产中低熔点聚合物的干燥问题;发明了双组分粗旦纺粘长丝非织造布的设备及工艺,在国内率先实现了双组份纺粘非织造滤材骨架材料的产业化。该设备获得了发明专利1项、实用新型专利12项,拥有自主知识产权。项目整体技术达到国际先进水平,社会效益和经济效益前景良好,并一致通过“双组份纺粘热熔非织造布生产联合机”的科技成果鉴定,建议进一步加快市场推广应用。

“针织装备间互联互通及互操作标准研究与试验验证”项目通过验收

3月6日,浙江理工大学“针织装备间互联互通及互操作标准研究与试验验证”项目验收会在浙江杭州召开。验收专家组对提交标准草案、标准验证方案、财务验收等资料进行了审查,一致同意项目通过验收。

“针织装备间互联互通及互操作标准研究与试验验证”是纺织行业内第一个通过验收的智能制造综合标准化项目。项目共形成《针织机械联网通信规范第1部分:通用要求》、《针织机械联网通信规范 第2部分:数据交互规范求》、《针织机械联网通信规范第3部分:横机数据格式与语义规范》、《针织机械联网通信规范 第4部分:圆纬机数据格式与语义规范》、《针织机械联网通信规范第5部分:经编机数据格式与语义规范》、《针织机械联网通信规范 第6部分:网关技术要求》6项标准草案;建设了“互联互通验证”“信息模型验证”“OPC-UA验证”三个验证平台;搭建了温州豪博针织厂等4个现场验证环境,对针织机械实现互联互通具有指导意义。

江苏润山精密机械两项目通过鉴定

近期,中国纺织机械协会主持召开了江苏润山精密机械科技有限公司承担的“纬编高密双面提花机”和“纬编双面移圈调线提花多功能机”两个项目成果鉴定会。鉴定委员会经质询与讨论,形成鉴定意见如下:

“纬编高密双面提花机”项目研发了大盘齿轮和大鼎齿轮的同步加工结构与技术、一体式提花针筒和可调式分体式大鼎结构,其针盘针筒口的同平度、同轴度和同步运动精度允差均达到了≤0.03mm的高精度标准要求;关键部件设计、加工和装备的高精化,得以保证机号高达36针/25.4mm的高密双面提花机能够平稳运行;研发了ARM与FPGA双处理器相结合的控制模式架构,实现了在大数据量、高速传输下系统的准确响应;研发了纬编针织物CAD系统,为组织致密、花型细腻的高品质高密纬编织物的织造提供必要的软件支持。项目成果具有自主知识产权,申请专利15项,其中发明专利3项,实用新型专利12项,授权发明专利2项;授权实用新型专利7项。

“纬编双面移圈调线提花多功能机”项目研发了集移圈罗纹、调线和双面提花等功能于一体的纬编圆机;研发了新型纬编圆机调线、移圈和提花组件,实现了针筒针盘配合精度允差≤0.03mm的高精度要求;研发了ARM与FPGA相结合的控制架构模式,整合了高精度运动控制和并行处理,实现了在复杂工艺条件下对设备功能转换和多功能协同的集成化控制;研发了纬编针织物CAD系统,实现花型工艺的快速设计与修改,并结合本项目机型涉及的移圈、调线、提花单一品种花型或多品种复杂花型的工艺要求,对功能模块进行针对性开发,为高端差别化产品的开发提供有力工具。项目成果具有自主知识产权,申请专利17项,其中发明专利8项,实用新型专利8项,外观专利1项,授权发明专利6项,授权实用新型专利3项。鉴定委员会认为两项目技术分别达到国际与国内先进水平,同意通过鉴定。

中国服装优质制造商联盟基地——时尚工园开园

3月11日,由中国服装协会打造的中国服装优质制造商联盟基地——时尚工园开园。其将作为常年展示、市场推广、商贸对接的综合服务平台,联动产业与市场资源,产业上下游创新资源,构建产品开发创新协作体系和优质制造生态圈。

对此,中国纺织工业联合会会长孙瑞哲表示:“时尚工园通过集约的方式把优质制造企业和品牌企业汇集起来,创造了一个行业优质资源的共享和对接平台,同时也为下一次与跨界力量的融合预留了空间。”

目前,晨风、东隆、即发、如意等国内优质制造企业,以及温州、大连、均安、石狮等国内重要服装产业集群的176家优质制造企业已入驻时尚工园。

作为时尚工园开园的系列活动,2019中国服装创融大会包含了“创新驱动,融合智造”会议、大连国际服装节发布会、温州时尚产业推介会、第九届均安国际牛仔博览会开幕式暨第三届“均安牛仔杯”全国大学生牛仔设计大赛启动仪式、中国服装优质制造商授牌及战略合作伙伴签约仪式、中国服装品牌供应链沙龙、如何打造体验式消费场景沙龙、商品企划实操沙龙、中国服装协会童装专业委员会2019年度工作会议、保亭会(中国商超联盟)供应链对接会、科技与时尚商业化结合新产品推荐会、淘宝网红直播,中国服装优质制造商及设计师产品展示对接会等一系列精彩纷呈的时尚活动及产业对接会。

中国女装面料流行趋势研究院在柯桥开业

近日,中国女装面料流行趋势研究院在浙江绍兴柯桥创意大厦一层开业,中国纺织信息中心副主任李波在主持开业仪式中表明了研究院的发展宗旨与未来方向:“未来我们将从‘搭建时尚平台、融合时尚资源、共创时尚趋势’三个维度开展业务,致力推广基于市场需求和流行趋势的产品开发创新模式,为推动柯桥迈向‘国际纺织之都’‘时尚策源地’添薪助力。”

当日,作为中国女装面料流行趋势研究院“开年大作”的产品创新沙龙、柯桥“2019天天时尚”系列重要活动之一——“先知·先觉/Premiere Vision&Milano Unica 2020春夏国外展会趋势解析”同时举行。

中国女装面料流行趋势研究院是在中国纺织工业联合会的指导下,由中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心与柯桥区人民政府共建的时尚趋势研究机构。业务主要包括以女装面料为主体的流行趋势研究、预测、发布和咨询服务,帮助与培养广大中小型纺织企业建立科学的产品开发创新体系,及时掌握流行趋势与产品开发方向,还将设立基地培养女装面料开发与设计人才。

本次“先知·先觉/Premiere Vision & Milano Unica 2020春夏国外展会趋势解析”产品沙龙由来自中国纺织信息中心的趋势研究专家围绕“2020春夏中国纺织面料流行趋势”,结合2019年法国Premiere Vision 展、意大利 Milano Unica展的关键面料、色彩、图案等方面的重要趋势开展深度的专业解析,为纺织面料企业及设计师提供产品开发方向的专业指导与前瞻预测。

2019 纺织未来展多维度洞察产业新世界

3月12日-14日,由中国纺织工业联合会生产力促进部、中国纺织信息中心主办的“2019纺织未来展”在中国国际服装服饰博览会(CHIC)、中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会(intertextile)上举行。活动以“科技·时尚·绿色”为主线贯穿“静态展示”和“未来讲坛”,呈现了ISPO全球设计大奖的获奖产品、100余家功能运动面料企业及50家户外运动休闲品牌的特色产品以及对未来流行趋势、时尚科技等方面的专业分享。

创立于2018年的“纺织未来展”在短短一年时间里就树立了行业品牌,中国纺织信息中心产业创新办主任周长年表示:“纺织未来展亮相上海只是一个开始,今后其将作为新的动能和载体推动纺织服装产业集群转型升级。纺织未来展整合行业优势资源,以集成创新的方式展示新型纺织原材料、化学助剂、仪器设备、绿色织造及染整产品、功能及生态纺织服装等。纺织未来展与地方产业集群纺织服装博览会有机结合将促使上下游产品多渠道互动合作,推动区域纺织服装博览会多元化健康持续发展。”

中纺精业助力T-1000级碳纤维核心技术实现突破

近日,中国科学院山西煤炭化学研究所承担的中国科学院重点部署项目所制备的聚丙烯腈基超高强碳纤维,通过中国科学院验收,并在国内率先成功开发聚丙烯腈基新型中空碳纤维。

《中国制造2025》和《新材料产业“十三五”发展规划》将碳纤维列为重点支持的战略新兴产业之一。聚丙烯腈基碳纤维作为碳纤维行业的一个主要领域,占据着碳纤维市场的90%,其力学性能最好,应用领域最广,是航空航天、国防和民用高科技领域不可或缺的关键战略材料,也是当今世界碳纤维发展的主流。

聚丙烯腈基碳纤维的生产技术主要有湿纺与干喷湿纺两种技术路线,其中干喷湿纺技术具有生产效率高、碳纤维品质好、生产成本低等优点,世界上高端牌号碳纤维主要采用干喷湿纺技术生产,然而这些技术长期被日本和美国公司垄断,特别是T-1000及其以上级别的超高强度碳纤维更是高端产品,是对我国封锁的重中之重。

聚丙烯腈基新型中空碳纤维的成功开发对我国意义重大。据悉,北京中纺精业机电设备有限公司(以下简称“中纺精业公司”)参与研发和生产了该项目中碳纤维干喷湿纺法生产技术的核心设备干燥致密化成套热辊。

由于国外对碳纤维的生产技术和设备管制很严,先进设备很难引进,因此,开发碳纤维产品的生产设备显得尤为重要。中纺精业公司研制的碳纤维热牵伸辊在碳纤维原丝制作的工艺中起到干燥致密化的作用。干燥致密化是消除碳纤维原丝结构不均匀的主要措施,采用合理的干燥致密化方式可以减少皮芯结构的形成,提高致密化和均质化。研究数据表明,原丝致密化程度越高,烧成碳纤维的机械性能就越好,从而获得更高强度的碳纤维。

从产学研起步开始,中纺精业公司与中科院山西煤化所一直在碳纤维干喷湿纺的迭代研发工作上保持紧密合作。从最初的T300、T700、T800,到现在的T1000,一直采用中纺精业公司专为碳纤维项目设计制造的干燥致密化设备。

依靠多年在该领域的积累,中纺精业公司创新研究均温理论和工业化生产流程,针对碳纤维的生产流程,独特的丝路保持,以及干燥致密化过程中碳纤维的保护,均独创了相关设备,努力为实现国家科研攻关,突破国外技术封锁,提升高端设备国有化做出了应有贡献。

此次干喷湿纺制备T-1000级超强碳纤维核心技术的突破,也标志着中纺精业公司在碳纤维干燥致密化设备上的再次突破,为公司碳纤维干燥致密化设备的产业化发展奠定了坚实基础。

“中纺标大课堂”开班

3月12日,“中纺标大课堂”在上海举行了开学典礼。来自宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司等二十多家服装品牌的相关负责人参加了此次活动。中国纺织科学研究院有限公司总会计师、中纺标检验认证股份有限公司董事长王奇志和中纺院(浙江)技术研究院有限公司总经理崔桂新为“中纺标大课堂”揭牌。

中纺标检验认证股份有限公司副总经理王宝军在致辞中表示,中纺标集团作为中国纺织科学研究院有限公司全资组建的国家高新技术企业,内设有多个全国性技术机构,包括纺织工业标准化研究所、国家纺织制品质量监督检验中心、中国产业用纺织品行业测试中心(北京)、中国石化合成纤维质量监督检验中心等,聚集了标准、检测、计量、认证和验货等多方面经验丰富、技术娴熟的人才队伍及知名专家队伍。

中纺标集团一直以引领纺织检测技术、为客户创造价值为己任,致力于发挥技术优势,帮助纺织服装企业提升产品质量、提高竞争力。在此基础上,“中纺标大课堂”的诞生,将立足上海辐射全国,致力于打造成为纺织服装行业知识传播的平台、信息发布的平台以及技术交流的平台,填补并完善专业纺织培训的空白。

此次大课堂开班,还得到了中纺院浙江分院的大力支持。崔桂新在致辞中表示,中纺院浙江分院将全力支持中纺标集团,整合自身的技术、师资优势以及中纺标集团在纺织品检测方面的科研、技术实力,与中纺标集团共同将中纺标大课堂打造成行业内的纺织人才教育基地、纺织技术交流平台以及纺织信息动态发布平台,为广大纺织服装企业提供更为全面的服务。同时,结合企业的特点及所遇到的问题,有针对性地展开培训和交流活动,为企业答疑解惑,为产品质量提升提供理论支撑。各品牌的相关领导及专家也为课堂的开展提出了大量有建设性的提议。客户代表对“中纺标大课堂”寄语,希望大课堂能越办越好。

随后,中纺院(浙江)技术研究院教师、培训中心主任教授言宏元对日后的课程安排进行了详细的介绍。他表示,“大课堂”将采取案例教学、系统教学两种模式,重视实际问题的解决与教学互动,切实帮助学员更深入地了解上游产业,降低上下游之间的沟通成本。开学典礼当天即启动了第一堂培训课,高级染整讲师开锦鸿为各位学员讲解了“色差是怎么造成的”等服装企业经常会碰到的难题。

“中纺标大课堂”开学典礼及首次课程分享圆满结束,在场学员纷纷表示受益匪浅,课程内容实在而具体,学习行业知识一方面可以提升自我,另一方面更能解决工作中遇到的难题。

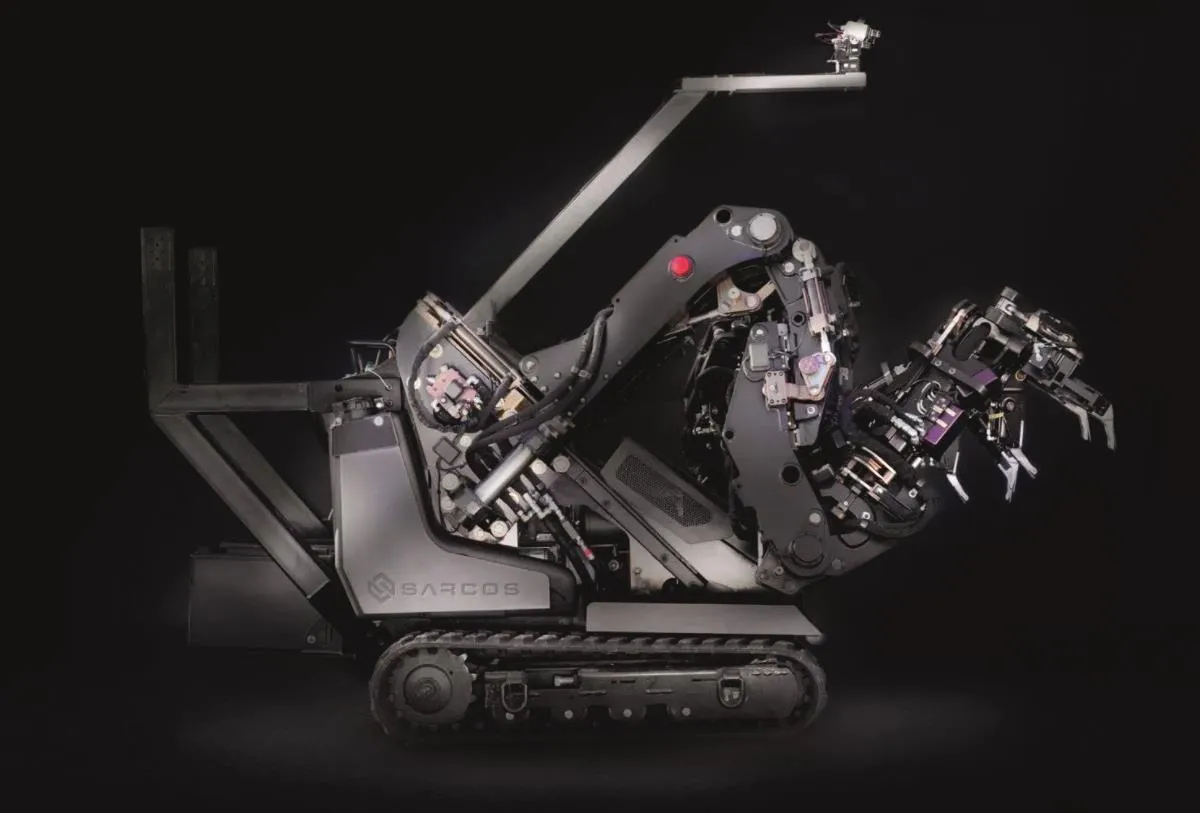

VR控制的巨臂机器人Guardian GT

对于一些机器人来说,抬起几百甚至是上千斤的物体是一件轻而易举的事情,但是要让这些巨无霸去做一些细致的工作,实在是难倒它了。然而,近日,美国Sarcos公司打造了一款巨型机器人Guardian GT,通过手势识别系统能够让它跟随操控者的每一个动作进行作业。

Guardian GT有一双2米多长的机械手臂,运动时动作灵活、顺畅,丝毫没有僵硬的机械感,简直就像人类的手臂在操作。操控者只要戴上双目摄像头以及VR系统后,就能以第一人视觉操控Guardian GT,连细小脆弱的小部件也能熟练地拿起放下。当然握拳、伸手、舒展等动作也毫无压力。此外,开发人员还增加了力量反馈系统,当机械手触碰物件时,操控者也能有实时的触碰感,以便在触碰物体时可以自动降低力度和速度,防止因力量过大而导致物体的损坏。Guardian GT举起500千克的物件,反馈到手上的重量仅有2.5千克。

彪马自系带运动鞋Puma Fi

近日,彪马(PUMA)发布了自系带系统运动鞋Puma Fit Intelligence(以下简称“Puma Fi”)。Puma Fi定位健身和轻度运动,彪马希望收集更多客户提供的反馈,并且根据这些反馈进行改进或者添加更多的功能。

彪马经过3年时间研发Puma Fi,采用全黑配色设计,自系带系统两侧有蓝色LED灯,非常有未来科技感。用户能直接在鞋上用手势滑动控制自系带系统,也能够在即将推出的iPhone、Apple Watch配套应用上进行松紧度操控,穿着前可以调整三档不同的松紧度。Puma Fi预计售价为330美元。

触觉手套为手术训练技术增添触感

去年,Fundamental Surgery宣布推出一种模拟器,该模拟器利用双触觉反馈臂来提供执行各种外科手术的“感觉”。该系统现已更进一步,展示了整体虚拟现实手套的整合。Fundamental Surgery由总部位于伦敦的FundamentalVR公司开发,基于集中托管的软件平台。

外科医生通过头显观察和听到各种操作的声音,用移动连接到反馈臂的真实手柄来操纵虚拟手术工具。当这些工具按压、探测或切入计算机动画的肌肉和骨骼时,手臂向后推抵用户的手,可以复制外科医生在实际执行手术时会遇到的阻力。

现在,由西雅图的HaptX制造的触觉反馈手套已经与该系统一起使用。每个HaptX手套都配备了130个微流体触觉传感器,通过按压使用者的皮肤,模拟触摸物体的感觉来响应模拟中发生的事情。该系统能够为每个手指施加高达4磅(1.8千克)的阻力反馈,此外,它利用运动跟踪技术,以“亚毫米精度”跟踪用户的手部动作。FundamentalVR首席执行官理查德·文森特(Richard Vincent)表示:“当谈到手术训练模拟时,触觉是一种改变游戏规则的方法,但传统上只能使用耗资数十万美元的固定设备。我们的平台目前与触觉手臂配合使用,但随着硬件创新使HaptX手套等新产品上市,其设计也在不断发展。”

自我修复、可拉伸的电子皮肤

水母是海洋环境中重要的浮游生物,看起来十分漂亮。近日,新加坡国立大学的科学家受到了这种透明无脊椎动物的启发,以构建他们的最新作品:一种自我修复、可拉伸、触敏的电子皮肤,可用于开发软体机器人和各种人机通信接口,简称为GLASSES。

通过将弹性塑料与富含氟的离子液体混合成凝胶,该研究的首席研究员本杰明(Benjamin Tee)和他的团队创造了一种透明的电子皮肤,能够“自我修复”并在潮湿的环境中操作,这是以前的类似电子皮肤无法做到的。如果皮肤被切割或撕裂,该团队证明其可以在几分钟内主动恢复导电性,并在几天内将自身缝合在一起。并且材料也是导电的,这意味着它可以响应触摸,拉伸和拉紧。这些力改变了电子皮肤的电性能,通过测量这些变化,电子皮肤可以成为一种可行的方式来创建各种能够响应触摸的传感器。“我们希望创造一个未来,智能材料制成的电子设备可以执行自我修复功能,以减少世界上的电子废物量”,Benjamin Tee说道。