西汉时期岭南越人的航海证据

——广西贵县罗泊湾汉墓铜鼓(M1∶10)船纹解析

2019-04-16陈凤梅樊道智万辅彬

陈凤梅 樊道智 万辅彬

(1.2.3.广西民族大学科技史与科技文化研究院,南宁 530006)

近年来,关于海上丝绸之路的研究持续升温,已成为学术界研究的热点之一。对海上丝绸之路的研究,国内外专家学者从历史学、文献学、考古学、经济学、地理学、交通航运等多学科对海上丝绸之路的历史与现实问题进行了广泛研究。研究成果主要集中在:海上丝绸之路的理论构建、海上丝绸之路与社会变迁、海上丝绸之路与中外交流、海上丝绸之路与区域经贸以及海上丝绸之路中的考古发现等方面。但关于西汉时期海上丝绸之路与航海直接相关的造船技术、航行技术论述尚不多见。本文通过对1976年广西贵县罗泊湾西汉一号墓出土的M1∶10号铜鼓以船纹为主的胸部纹饰进行详细考证,为西汉初期海上丝绸之路提供航海技术物证。

1 罗泊湾一号汉墓及M1∶10号铜鼓概述

罗泊湾一号汉墓是1976年在广西贵县(今贵港市)发现和发掘的西汉前期具有代表性的大型木椁墓,是迄今为止广西规模最大、规格最高的西汉早期墓葬。椁室结构复杂,分成前、中、后三室,共安放漆棺3具,带斜坡墓道。椁室地板下有7个殉葬坑和2个器物坑。殉葬坑中各有木棺1具,可能是墓主人生前的乐舞伎或侍从。墓道东侧有1车马坑,出土铜车马器30余件。墓中出土随葬品1000余件,有些形制与中原地区相同,如钫、壶、厘、鼎等青铜器,而有些器物造型具有地方特色,如铜鼓、钟、桶等([1],页18 ) 。

广西博物馆原馆长、考古学家蒋廷瑜先生认为罗泊湾一号汉墓墓主人是秦统一岭南时随军南下的将领,后来成为南越国桂林郡的郡守或郡尉[2],陪葬品不仅有大量的中原色彩的器物,还有许多岭南越人的器物,特别是陪葬的乐器以当地民族乐器为主,如2面铜鼓、1个羊角钮钟、2件筒形钟、1个木腔革鼓,殉葬的乐手也是当地土著([1],页25 )。 其中M1∶10号铜鼓最引人注目,它属于石寨山型铜鼓。

20世纪,广西除了罗泊湾一号墓出土了M1∶10(封二图1)、M1∶11两面石寨山型铜鼓外,还相继在西林普驮、百色龙川、隆林共和、贺州龙中出土了7面同类铜鼓。岭南越人酷爱铜鼓,战国至东汉期间骆越人在左江沿岸留下的花山岩画中,绘有400余面铜鼓(图2)[3],其中一部分就是和M1∶10铜鼓同类型的。此类铜鼓在战国至东汉时期流行于云南(封二图3)、广西。

这种类型(石寨山型)的铜鼓面部宽大,胸部突出,纹饰华丽。鼓面中心饰太阳纹,太阳纹外有一道道宽窄不等的晕圈,最宽的主晕饰以旋转飞翔的鹭鸟,窄晕饰锯齿、圆圈、点等几何纹带(图4)。胸部也有与面部相似的几何纹带,主晕则是写实的人物划船画像,从船上人的装束来看,应属岭南越人。

图2 左江花山岩画上的铜鼓图像(图2来源:胡宝华,万辅彬,李桐.花山岩画[M].南宁:广西科学技术出版社,2018∶41.)

图4 广西出土的石寨山型铜鼓鼓面

2 前人关于铜鼓船纹是否有海船的研究

船纹作为铜鼓纹饰中较为经典的装饰纹样之一,主要见于石寨山型与冷水冲型铜鼓的鼓胸上,自东汉以后出现在冷水冲型铜鼓上的船纹是一种抽象化了的变形船纹。

截至目前,中国国内学者对铜鼓船纹的研究论文大约15篇。李昆声、黄德荣作了较为全面的归纳,他们认为铜鼓船纹大致可分为7种类型:(1)渔船;(2)交通船;(3)战船;(4)祭祀船(有的学者将祭祀船细分为超渡船和祭祀水神船);(5)竞渡船;(6)游戏船;(7)海船。然而关于海船的分析过于简略,语焉不详。如“广西贵县罗泊湾铜鼓(M1∶10)是海船。其胴部铸六只船纹,船身较大,双身双尾,首尾设锚。船首尾饰鹢鸟纹。船上坐六个划桨人,人头上插羽饰。最前面一人手扶一立物,其他人划桨。水中有游鱼”[4]。这段话并未说清此铜鼓船纹为何是海船。

石钟健先生在他的文章[5]中提到国外学者有两人谈到铜鼓船纹可能是过海船的意见:一个是法国的戈鹭波,认为铜鼓上的船纹和婆罗洲达亚克族“超度死者灵魂到天堂”所用的“黄金船”相似,猜测“这种船曾载达亚克人的祖先,从远方来到婆罗洲”;另一个是越南史学家陶维英,陶除同意戈鹭波意见外,还认为:“骆越人和达亚克人的祖先,同时从华南沿海一带的故乡,越海来到他们新的故乡。”[6]陶维英也没有提出直接证据说明此类型船为海船,石钟健先生虽然花了很大篇幅,引了很多旁证,但都没有切中要害。

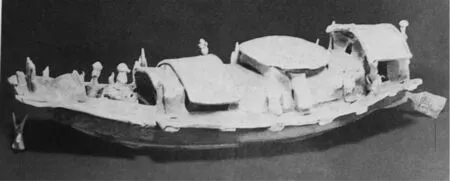

3 贵县罗泊湾汉墓M1∶10铜鼓船纹解析

M1∶10铜鼓胸部有一圈人物划船的写实画像,看似与其他铜鼓船纹一样,其实它与众不同。广西博物馆向我们提供了罗泊湾一号墓M1∶10铜鼓胸部船纹照片(封二图5)和墨线图(封二图6),图中蕴涵较多反映其为海船的信息。

映入我们眼帘的六条船纹,船身窄长,呈弧形状,首尾高翘,饰有鹢鸟,尾部为双尾,中部有多道隔板。如图5所示,每条船上有6人,戴有羽冠。他们坐在船舱面上(不是坐在船舱中),前后排成一行,船头一人双手执杖,其身后五人都作同一划船动作,船旁有几只鹭鸶(1)鹭鸶,属鸟类鹭科长腿涉禽类的一种,一般分为鹳形目鹭科、鹭亚科,亦称白鹭。其中,鹭亚科属于日行性鸟类,体型大、适合生活于各种水域环境,有活动于河口湿地的大白鹭、苍鹭;溪流环境的绿蓑鹭、小白鹭;岩石海岸的岩鹭、白鹭。,其中有衔着鱼的,船尾有舵,舵尾有昂首的玳瑁(2)据后人对《本草纲目》关于玳瑁的集解,藏器曰:玳瑁生岭南海畔山水间。大如扇,似龟,甲中有纹。士良曰:其身似 龟,首、嘴如鹦鹉。 颂曰:今广南皆有,龟类也。大者如盘,其腹、背甲皆有红点斑纹。,船的底部还有多只近海常见的动物——鲎(3)鲎类在港湾的水域中最为丰富,冬季见于中等深度的水中,夏天在潮间带的泥滩上。鲎被称为活化石,身体分为头胸部、腹部和尾剑3部分。。

3.1 关于鲎

图7 鲎 (图片来源:海岸线、食安钦州、 钦州市食品药品监督管理局、广西东兴网图。)

据唐代文献《本草拾遗》:“鲎,生南海。大小皆牝牡相随。”[7]《本草纲目》亦云:“鲎,状如熨斗之形,广尺余,其甲莹滑,青黑色,鏊背骨眼,眼在背上,口在腹下,头如蜣螂,十二足,似蟹,在腹两旁,长五、六尺,尾长一、二尺,有三棱如棕茎,背上有骨如角,高七、八寸,如石珊瑚状,每过海,相负示背,乘风而游,俗呼鲎帆,亦曰鲎……”[8]20世纪80年代英国出版的TheMacmillanEncyclopedia(4)The Macmillan Encyclopedia由英国艾伦·艾萨克斯(Alan Isaacs)于1983年主编,现引用的是2002年郭建中先生译的中译版《麦克米伦百科全书》。介绍鲎是“一种大型夜间活动的海生节肢动物(arthropod),长可达50厘米,英文又称king crab。属剑尾亚纲(Xiphosura),大部分成员已绝种。现存的两个属——鲎属(Limulus)和Tachypleus属分别见于北美洲东海岸和亚洲的浅水海域中。身体是蝶铰形,盖有褐色马蹄形的硬壳,有长螫足。能在水中游,但通常在沙滩上爬。以蠕虫和薄壳软体动物为食”[9]。1994年《中国成人教育百科全书·生物·医学卷》[10]则详细介绍了主要分布在东南亚沿海的蝎鲎和中国鲎(东方鲎属);目前活跃于中国广西、福建、广东等沿海海域的中国鲎,主要栖息于20- 60米水深的沙质底浅海区,鲎身体由头胸部、腹部和剑尾三部分组成,体长可达60厘米,头胸部和腹部均向背面隆起,前面较圆厚,往后趋向扁平,尾剑细长,并与腹部有关节相连,在背腹翻转时用以支撑身体,沿腹部外缘并排着侧缘棘。从现存于北部湾沿岸海域鲎的具体形态(图7),比对墨线图(图6)中的鲎,我们可以推断这六条船航行在盛产鲎的海域,即中国南方沿海海域。

3.2 关于玳瑁

图8 玳瑁 (图片来源:《中华海洋本草图鉴 第3卷》P328。)

墨线图(图6)中的龟状物,我们认为是玳瑁(图8)。海龟与玳瑁最明显的区别在于它们的吻部,玳瑁的吻端突出,而海龟吻短而圆。墨线图中所画的玳瑁体型与文献相近:玳瑁成体一般体长60—170厘米。头部具对称的鳞片,前额鳞2对。鼻孔近于吻端,吻长而侧扁,上颌钩曲,嘴似鹦鹉……四肢扁平,呈桨状,覆被大鳞,前肢具有2爪,后肢短小,仅具1爪。尾短小,不露于甲外,生活于热带、亚热带海域……分布于山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西沿海及南海海域[11]。船纹墨线图中出现玳瑁,进一步说明船航行于近海中。

3.3 关于鹭鸶

船的近旁有几只鹭鸶,鹭鸶(又称白鹭)是一种很古老的鸟类,大约在5500万年前就已出现在地球上,鹭鸶在中国古代叫作“丝禽”。据报道,全世界目前一共发现17属62种鹭鸟,其中中国有9属20种,以白鹭属的最为珍贵;其主要活动于湿地及林地附近,以食小的鱼类、哺乳动物、爬行动物、两栖动物和浅水中的甲壳类动物为主,它们是湿地生态系统中的重要指示物种。鹭鸶在飞行时头靠近身体,长颈缩成小S形、长腿会伸出尾后、振翅缓慢;站立时颈通常呈大S型,并不像大多数鸟类那样颈向前伸展,翅宽,喙长而直,尖端锐利。

分布在北部湾沿岸的红树林是鹭鸶的主要栖息地之一,按《中国鹭类》一书关于鹭类区系及分布的论述(5)中国鸟类区系可分为古北界和东洋界两界及东北区、华北区、蒙新区、青藏区、西南区、华中区、华南区等7个区。,栖息于北部湾沿岸红树林的鹭鸟(图9)应归入到华南区中,该区鹭种类繁多,国内鹭类几乎均有分布,种类有苍鹭、草鹭、绿鹭、池鹭、牛背鹭、大白鹭、白鹭、黄嘴白鹭、岩鹭正、中白鹭正、夜鹭等计9属19种[12]。罗泊湾(M1∶10)铜鼓船纹所绘的鹭鸶具体是何属种,图10是从图6中抽取的单体鹭鸶图,对比图9中的鹭鸟形象,发现二者有着诸多相似之处,由于目前尚未找见详细的文献资料,尚难以论断。但是我们可以判断其为栖息在近海沿岸或浅滩丛林中的鹭鸟。鹭鸟嘴里衔着鱼回望即将逼近的船只,我们由此可以推断这些船航行在离岸不远的近海。

图9 鹭的外部形态(图9来源:朱曦,邹小平《中国鹭类》,P9。)

图10 M1∶10铜鼓船纹中的鹭鸶

3.4 关于水密舱

水密舱,又称舱壁、隔堵和隔壁,是用隔舱板把船舱分隔成互不相通的一个一个舱区,它能够增强船舶的结构、稳定以及抗沉等性能。席龙飞认为船尾舵、车轮舟、水密舱壁和指南浮针,是中国古代造船业四大发明,是中国对全世界造船技术做出的重要贡献,并在其《中国造船简史》一书中指出,中国发明的水密舱壁技术,具有3项重要作用:其一,即使某一船舱因触礁破洞而进水,也可抑止进水,不至于波及邻舱,从而保证船舶不致下沉;其二,船壳板、甲板因有众多舱壁的支撑,增加了船体的刚度与强度;其三,舱壁为船体提供了坚固的横向结构,使桅杆得以与船体紧密连接,这也让中国古代帆船采用多桅多帆成为可能[13]。

对于水密舱壁最早出现的年代问题,有学者认为可从殷商时期甲骨文中的“舟”字进行考证,然囿于当前尚未有确切的出土文物及其与之相关历史文献发现,持此说法有待商榷。但据《艺文聚类》[14]关于“卢循新造八槽舰九枚,起四层,高十余丈”的记载,可知卢循(6)晋元兴元年(公元402年)卢循、孙恩共同起义,后被晋军击败,其义军余众由卢循统帅。此外,《晋书》的《孙恩传》《卢循传》以及《资治通鉴》中,都有记述了关于孙、卢两人率舰征战的事迹,他们海上起兵凡十数年,多用水战,且两次航海南下。新造八槽有可能是用水密舱壁将舰体分隔成8个船舱的舰船,创造时间约在公元5世纪之初。遗憾的是,截至目前亦未见有晋代水密舱壁的相关实物出土。从江苏皋市、扬州市已出土的唐代两条古木船可见当时已设置了水密舱壁(7)1960年3月在江苏扬州市发现的唐代木船长度约为24米,共分为5个大舱,船的结构制作精细,木板之间用榫头和铁钉连接,板缝处填以油灰,水密性良好。1973年6月在江苏省如皋县发现一艘唐代木船,船长约18米,分成9个船舱,两舱之间设有水密舱壁;船舱最长的为2.86米,最短的为0.96米。。这也是迄今为止发现的最早的具有水密舱壁的古船。

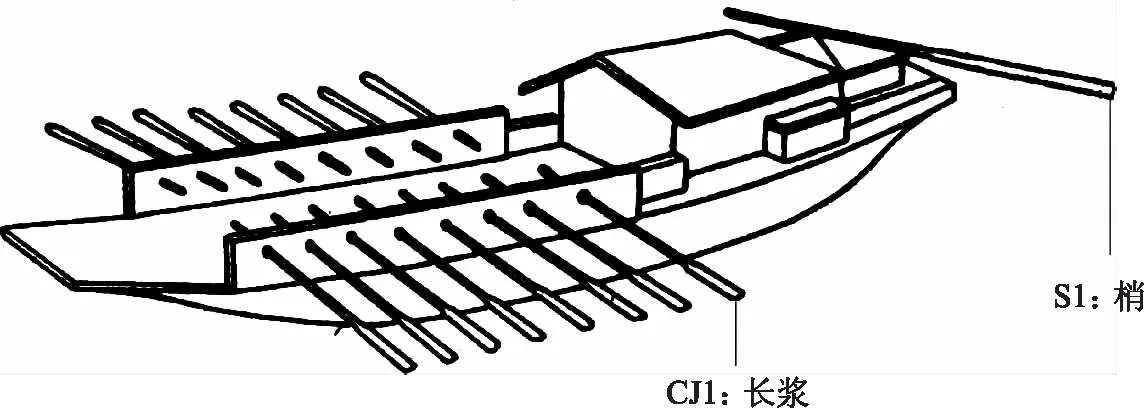

笔者在考察罗泊湾M1∶10号铜鼓船纹时,注意到其船身的构造,如墨线图11所示,该船纹船体明显分为上下两层,首尾上翘、尖瘦,便于破浪,行进阻力小,并具有多道隔板(舱),可视为多槽水密舱。其判断依据如下:

图11 罗泊湾M1∶10号铜鼓船纹局部

首先,船上共计船员6名,皆双腿弯曲,有的双手执杖或是摇橹亦或使舵。其中最前方(靠近船首)1名船员双手持一物(可能为旌旗),正视前方;其身后4名船员(水手)双手划桨(摇橹),动作整齐划一;靠近船尾处的1名船员(舵手)双手使舵,控制船行驶的方向。从中还可以看到,该船被分为上下两层,中间被十多道槽板隔开,6名船员的臀部与足跟皆绘于甲板之上,我们认为这样的设计与布局极有可能是水密舱壁设置,而非部分学者所言的双身船或者是绘画视角等观点。

其次,从船所航行的环境来看,由于在近海或浅滩沿岸航行多触礁,船只如若没有较强的抗击能力以及稳固性等性能极易因触礁而导致沉船,损失惨重。而水密舱壁的设置就能够最大程度地降低触礁或者遭遇鲨鱼袭击等风险。虽然近海航行的确切目的我们不得而知,但是对于水密舱壁的需求是必要的,因为其兼具多重功能。

最后,现实功能上的需求,也会促逼造船者精进造船技术。就西汉初期岭南地区的造船技术发展而言,当时已完全具备制造出较为先进的海船的能力。据席龙飞考证,南海郡的番禺县(今广州市),自战国以来即为重要都会,也是造船重镇。南海、合浦以及在其南方的交趾、日南两郡(均在今越南境内),这几处地方盛产林木,都是重要的造船地点 ([15],页75)。

3.5 关于尾舵

舵,东汉末年刘熙《释名·释船》[16]说:“甚尾曰柁。柁,拖也。在后见拖曳也。且言弼正船使顺流不使他戾也。”此处“柁”通“舵”,由此我们可知舵的位置一般设在船尾,用途是扶正船的航向。席龙飞先生从汉代的文物——广州东汉陶船模型(图12)推测舵的构造及其使用,并将汉代的文物和汉代的书籍两相对照,推断舵产生于汉代 ([15],页 89 )。对照广州东汉陶船模型中的尾舵,笔者发现罗泊湾铜鼓(M1∶10)船纹中的“尾舵”与之存在异曲同工之妙,二者之间存在一定的继承关系。

图12 广州东汉出土的陶船(采自席龙飞《中国造船史》,封面彩图,图4。)

尾舵的出现离不开篙、梢、桨等推进或控制船只航向的工具的演化与发展。篙,大部分兼具推进与撑持方向的功能,尤其是船只在较为狭窄的内河或浅水区域行进时。但船舶需要航行在深水区,再以篙作为推进或控制方向的工具作用不太明显,因此需要用桨来代替,同时还需对如何操作桨进行合理分工,一般位于船尾的长桨(桨手)负责控制船航行的方向(尽量避免与推进桨手相干扰,以便更好地掌控航向),其他桨用来作为推进工具。增加桨柄长度,逐渐形成了梢[17]。梢,是用一根整木料制成的,其长度一般可达到船长的60%—70%。梢的末端做成大刀形状,多用于急流航道的船上。桨向梢的演变,在西汉长沙木船模上(8)该木船模全长1.54米,两舷共有16把长棹,每把长0.52米,约等于船长的1/3。尾部有一只大长桨,桨叶呈刀形,背厚刃薄,架在尾部正中凹缺处,长1.02 米,约占船长的70%。可见这尾部的大长桨与两舷其他16把长棹是不同的,它就是控制航向的长梢。数据引自席龙飞《中国造船史》。也可窥见(图13,S1)。设于船尾部的桨或梢不断变化,并通过增加其叶的面积以求得更好地控制船行使的方向,舵便在这一技术演进背景下应运而生。此前,席龙飞将广州东汉陶船模型(图12)尾部操纵桨与出土的西汉时期各类型木船模型的操纵桨(控制方向)进行对比分析,发现广州东汉陶船模型用于控制船舶航行方向的桨叶的面积较之前有所增大,并根据舵面积系数(即舵面积与船长和吃水乘积之比)约为9%的测算结果和船尾部操纵桨沿着竖直的杆轴线转动的原理,进而说明这样的设计已不再是简单的桨,它是舵的祖式,也是最早的舵。

图13 长沙西汉木船模型(采自:席龙飞《中国造船史》,P76。)

如上,席先生以广州东汉陶船模型为考究对象,并根据位于该陶船尾部控制方向的操纵桨面积、相关比例的测验结果,从而得出此船已装备有“尾舵”的结论。笔者在综合考察罗泊湾铜鼓(M1∶10)船纹尾部的操纵桨之后,认为该船尾部专司控制船行方向的操纵桨也可视为“尾舵”。理由如下:

图14 罗泊湾铜鼓(M1∶10)船纹尾部的“操纵桨”

其一,如图5与图6所绘制的位于船纹尾部的“操纵桨”形制略似一根圆弧形的“拖把”(图14),“操纵桨”与水面接触部分从右至左宽度逐渐增大,利于增加“桨叶”与水的接触面积,从而更好地改变、掌控船行方向;“桨叶”“桨杆”呈弯曲状,并在支纽或类似于曲柄装置的帮助下,实现左右摇摆,以控制航行方向。这与上文提到的东汉末年刘熙在其《释名·释船》中对于“柁”的定义有着诸多相似之处。此外,罗泊湾铜鼓(M1∶10)船纹尾部的“操纵桨”较之于图13中同样位于船只尾部并主要发挥控制船行方向的“梢”(图13,S1),不论在形制(面积、大小)上还是设计上,都更为先进、巧妙;其与广州东汉出土陶船的“尾舵”(图12,WD1)相比,面积可能稍小,但设计却有着异曲同工之妙,二者已脱胎于“桨”或“梢”,是“舵”的雏形。

其二,由于船只所航行的环境大部分为近(浅)海沿岸,要想避开风浪、触礁、搁浅等危险,娴熟的驾船航行技术与先进的航行工具自然必不可少。相对于西汉时期岭南地区在内河航行设置有“桨”或“梢”的船只而言,脱胎于“桨”或“梢”的“尾舵”更适合为当时在近海沿岸航行的船只掌控航向,规避风险。

其三,西汉时期岭南地区精湛的青铜铸造技术与造船航海技术的发展相得益彰,为“尾舵”的发明与应用提供了可能。无独有偶,我们在广州西汉南越王墓出土的铜提筒的船纹上(9)据史明立先生考证,西汉南越王墓出土的铜提筒上的船纹与罗泊湾铜鼓(M1∶10)船纹具有异曲同工之处,可能是技术的交流与传播或者相互仿制而导致的结果。(图15)亦发现有类似于罗泊湾铜鼓(M1∶10)船纹尾部的“舵”。在地域的分布上,二者出土的地方都曾是南越国时期岭南地区的重镇,足见这一时期船尾舵的发明与使用,并非仅限于贵县一隅。再者,从当时的社会生产交往方式考虑,自秦始皇先后凿通灵渠,征服百越,设立岭南三郡以来,贵县亦逐渐成为全国最大的内河港口,而且还一度成为桂林郡的郡治所在地。赵佗割据岭南三郡之后,由其建立起来的南越国,统辖范围包括了当时的桂林郡、象郡等地,使得三郡之间的交往更加密切,有利于促进当时岭南地区经济、社会、文化、技术的进步与发展(10)据史料记载,赵佗统治南越国广大地域六十七年,深具独创性并取得成功。经济上推广使用铁农具和耕牛,废“刀耕火种”和“火耕水耨”,大量发展水稻、水果和畜牧业、渔业、制陶业、纺织业、造船业、冶铁业,以及交通运输和商业外贸。。社会的稳定,经济的发展,为造船航海技术的进步提供了坚强的后盾。因此,我们认为从西汉时期的罗泊湾铜鼓(M1∶10)船纹和广州西汉南越王墓铜提筒上的船纹到广州东汉陶船模型上的船尾舵,这是汉代岭南地区造船航海技术的继承与发展的历史物证,见证了汉代这一地区先进的造船技术。

图15 西汉南越王墓出土铜提筒上的船纹(拓片)(图片来源:《浅析岭南地区铜提筒上的纹饰》图11。)

4 结论

从上述船纹所呈现出的画面、在浅海(近海)区域出没的玳瑁、鹭鸶、鲎等动物以及船的装备来看,我们可以推断广西贵县罗泊湾汉墓铜鼓(M1∶10)船纹属于在近海航行的海船。与《汉书·地理志》所记载的情况非常契合。《汉书·地理志》曰:“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国;又船行可四月,有邑卢没国;又船行可二十馀日,有谌离国;步行可十馀日,有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月馀,有黄支国……”[18]可以想见,从日南、徐闻、合浦一路往南、往西的航行都是沿着海岸不远的近海行驶。由于船上没有船帆,又没有人力之外的动力装置,完全靠水手划船,所以从日南、徐闻、合浦到都元国(苏门答腊)要五个月才能到达。

概言之,西汉时期(南越国时期)岭南越人已具备了出海远航所需的条件:有能力制造有水密舱的海船,有掌控方向的尾舵,比席龙飞先生此前所考证出的东汉时期才出现的船尾舵早了200余年。这在中国造船史上是一件很有意义的事。无疑罗泊湾铜鼓(M1∶10)船纹为西汉时期岭南越人开拓海上丝绸之路提供了宝贵的技术证据。在西汉封锁南越国禁止铁器和耕牛运往岭南的情况下,南越国努力抗争,当时岭南越人已经可以铸造铜鼓、铜提筒等青铜器物,有较发达的生产力。他们勇敢地开辟了南方海运的道路并进行相关海外交流与贸易。在南越国之后,汉朝继续发展海上丝绸之路,与东南亚、南亚有了更多的交往。