甘肃厂坝铅锌矿床地质特征、矿床成因及成矿模式的探讨

2019-04-10王锦涛

王锦涛

(甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院,甘肃 兰州 730046)

关健词:厂坝铅锌矿;接替资源勘查;多元成矿;热水喷流

1 矿区地质特征

西成矿田区域上地层属于秦祁昆地层大区的秦岭地层区中的中秦岭地层分区(Ⅱ),北以武山~徐家店(商丹)深大断裂带为界与北秦岭地层分区(Ⅰ)为界,南以宕昌~江洛~风县断裂与泽库地层分区(Ⅲ)相邻。中秦岭地层在西成地区主要出露泥盆系(D)[1-3]。

1.1 地层

矿区含矿地层为泥盆系中统安家岔组厂坝层(D2a1),为海相过渡相沉积,其岩石以碎屑岩、碳酸盐岩为主。

下部为白色中细粒晶质大理岩。厚度660m;

中部为灰白色不纯结晶灰岩,局部夹石英片岩扁豆体。厚度420m;

上部为云母方解石片岩、云母石英片岩、夹石英岩、白云灰岩透镜体。千枚岩夹砂岩、结晶灰岩透镜体。厚度1400m。

1.2 构造

矿区范围内断层较为发育,尤以西部断层多期活动,交相切割。石鼓子断裂为矿区内同生断裂(基底断裂),控制沉积盆地和沉积相。规模大,断层形成应早于其他断层。其余F1、F2、F3、F4、F10、F11、F12规模较大,对矿体的破坏和影响也较大。

1.3 岩浆岩

矿区侵入岩较发育,主要有印支期黄渚关花岗闪长岩(γδ15)、厂坝二长花岗岩(ηγ15)。一般认为,本区的岩浆活动对铅锌成矿后期叠加改造作用明显,与钼、钨铍矿的成矿关系密切[4,5]。

2 矿床地质特征

2.1 矿区矿体数目

本次通过接替资源勘查项目的实施,将厂坝、小厂坝、李家沟铅锌矿床矿体进行重新梳理、合并,在采矿证范围内有37条工业矿体[6]。

2.2 矿体赋存特征

区内铅锌矿体分别产于两个含矿层系统中,矿体受层位和岩性控制,大部分呈层状、似层状产出,与围岩界面明显。产于Ⅰ号大理岩含矿系统中的矿体有Ⅰ、李Ⅰ、ⅩⅦ、ⅩⅨ等矿体、厚度比较稳定;产于Ⅱ号片岩含矿系统中的矿体有Ⅱ、李Ⅱ、Ⅲ2、Ⅲ7、Ⅲ8、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅻ、ⅩⅣ、ⅩⅤ、ⅩⅥ等矿体,形态比较规整,与围岩界线较清晰,沿走向及倾向均有明显的膨缩现象。

2.3 矿体规模、形态、产状

2.3.1 规模

Ⅰ号矿体,地表出露在29线~69线,矿体长950m,斜深929m,通过本次勘查,在钻孔ZK45-10和ZK45-11见到Ⅰ号矿体,斜深增加316m,矿体在标高534m未封闭并有向下延深的趋势。

李Ⅰ号矿体,地表出露于73线~105线,长820m。本次深部(900m标高以下)在53线~69线300m~900m标高矿体长805m,平均水平厚度16.83m,通过本次勘查矿体斜深增加528m。

2.3.2 形态、产状

Ⅰ号矿体较规则,为层状、似层状,厚0.7m~71m,一般7m~20m,平均23.77m,矿体沿走向和倾向延伸均比较稳定,平均走向N73°W,向SW陡倾,倾角75°~85°,相对上缓下陡,局部近于直立,矿体产状与地层相一致,与围岩一致呈舒缓波状产出。

李Ⅰ号矿体较规则,为层状、似层状,沿走向和倾向延伸均比较稳定,厚1.3m~53.94m,一般7m~25.9m,平均厚21.72m,平均走向N73°W,向SW陡倾,倾角75°~85°,相对上缓下陡,西缓东陡,局部近于直立。矿体产状与地层相一致,与围岩一致呈舒缓波状产出。有的地段受构造影响,在一定范围内与围岩产生同步褶曲。

3 矿床成因的探讨

厂坝铅锌矿床成因历来争论较大,在资料大量累积过程中逐步形成一个较为完整的看法,即“多元成矿”。矿床是在一个漫长的地质历史过程中经混浆期后气液成矿作用、热液改造作用、变质再造成矿作用和次生变化等形成的。

3.1 混浆期后气液成矿作用

3.1.1 成矿早期

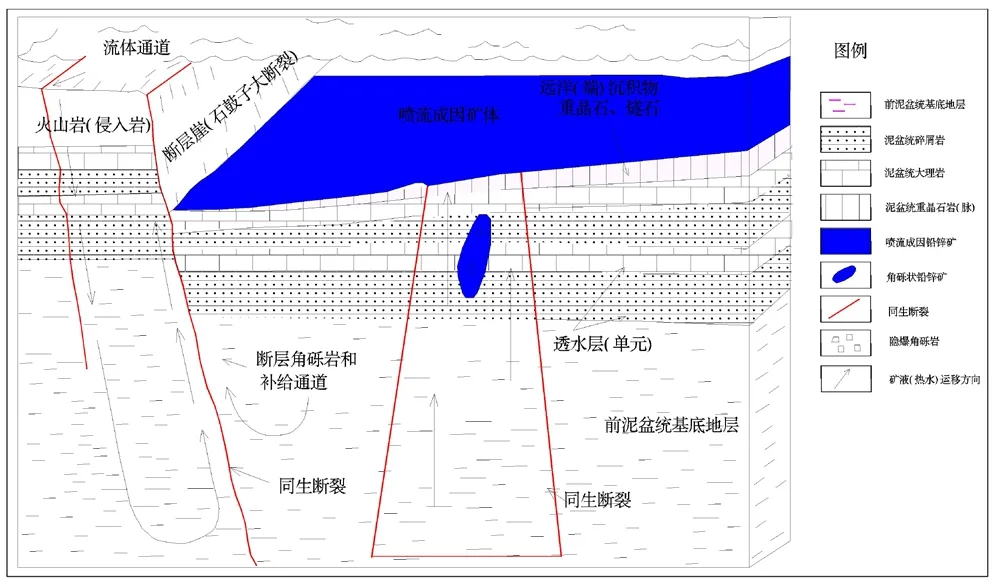

成矿早期主要是由同生成矿阶段和成岩成矿阶段构成。由于混浆后气液形成高硫卤水具间隙性喷溢,在中泥盆世曾多次成矿。从矿产与地层的关系推断,初期喷溢的高硫热卤水中以铅锌为主,后期喷溢以铅锌(铜)为主;形成安家岔组地层中的矿产以铅锌矿为主。见成矿模式图1。

(1)同生成矿阶段:地壳深处岩石在高温高压下重融形成混浆和气液,气液在混合岩化及运移过程中获取大量金属元素形成矿液,矿液沿导矿基底断裂与卤水混合喷溢到海体中形成热卤水,随着温度降低到200C°~300C°,这种富含气体的热卤水转化为高密度的海底卤水,随着底流搬运到停滞洼地中以硫化物形式随同沉积物一块沉积成矿。在同生成矿阶段形成的矿床特点是在导矿基底断层旁侧的沉积海盆洼地中心形成与地层基本整合的块状硫化物矿床具块状、条带状及条纹状构造;那些远离洼地中心地段只能形成一些条纹状、浸染状矿石。

(2)成岩成矿阶段:在成岩过程中,成矿元素的定位起着重要作用,被封存的卤水在新的条件下重新溶解地层中的成矿元素,渗透、迁移到储矿空间。

3.1.2 成矿晚期

此成矿晚期仅包括热液成矿作用。在中泥盆世以后的地壳强烈运动时期同样会形成混浆,产生迁移型岩浆岩和矿液活动,由于矿液不是在海底混同海水喷溢的方式形成热卤水成矿,而是以矿液在早已形成的岩石中沿导矿构造迁移,并在有利的储矿构造空间及有利岩性中充填交代成矿。因此矿床受构造、岩性等条件控制。

3.2 热液改造作用

矿质还来自区内黄渚关花岗闪长岩体、厂坝二厂花岗岩体等,经采样测试,其岩体中铅含量是地壳中中酸性岩平均含量的8倍。铜、锌含量是中酸性岩平均含量的一倍多,而且岩体边缘含量有增高趋势。云煌斑岩脉局部含细粒浸染状方铅矿,其含Pb2.98%,含Zn0.07%。岩浆活动使区内铅锌矿叠加富集。从围岩蚀变特征看,硅化、碳酸盐化、绢云母化、角岩化、大理岩化、黄铁矿化、重晶石化等显示了典型的中低温热液蚀变特征。从深部钻孔ZK69-21铅锌矿化与白云母关系密切,说明岩浆热液对厂坝铅锌矿床后期改造作用明显。

3.3 变质再造成矿作用

变质再造成矿作用是指在变质作用过程中,由于地下水渗流循环溶解围岩中的成矿物质,形成Na-Ca-Cl型变质卤水迁移到不同岩性接触部,背斜鞍部及断裂裂隙中成矿。变质再造成矿作用的特点是往往不会单独形成矿床,长叠加在成矿早期或成矿晚期形成的矿床中,以含铅锌石英方解石脉型矿化的形式出现,此类矿化在厂坝-李家沟矿床中很普遍。

3.4 次生变化

图1 厂坝铅锌矿成矿模式简图

次生变化在厂坝铅锌矿床内普遍存在,特别是对于一些长期暴露于地表及地表水能涉及到的矿体,在含有游离氧和二氧化碳的大气降水的作用下,遭受氧化而分解,从而产生具有更大破坏力的“矿液”,使得早以形成的矿体被淋滤,地层中的成矿元素被溶解。

这种含矿溶液自氧化带渗透到地下水面活动带中,因初步失去氧、二氧化碳,并含有足够多的被溶盐类及其他化合物,从而使“矿液”由酸性变为中性至弱碱性,那些被溶盐类及其他化合物和原生硫化物发生化学反应,形成新的次生硫化物,使有用金属富集成矿。

4 成矿模型的建立

根据以往资料和本次工作认知,矿区西侧的石鼓子断裂为矿区同生断裂,暂不能确定其为岩浆热液运移的“黑烟囱”或“白烟囱”,但至少可肯定石鼓子断裂为厂坝滞留盆地的形成有一定的作用,断裂的东部盆地沉陷,接受沉积。矿区厂坝层大理岩下部层发现断续沉积的重晶石脉(层),说明一个喷流沉积的开始或旋回。

根据铅锌矿石的类型即水平分带性,以大理岩含矿系统内的李Ⅰ号矿体为例,矿体底部至顶部依次矿石为隐爆角砾状矿石~块状矿石~条带状矿石~浸染脉状,正好表明为一喷流沉积的旋回。

根据上述特征,参照典型热水沉积矿床特征,做了厂坝铅锌矿床成矿模式图1。海西期含矿岩浆热液沿同生断裂向上运移,同时可能也萃取了老基底地层白龙江群中的铅锌等成矿元素,运移至泥盆统碳酸盐岩或碎屑岩地层中,形成了矿体。

除石鼓子断裂外,目前也没在矿区内发现同生断裂,也没有发现岩浆热液运移的“黑烟囱”或“白烟囱”,这些问题有待于以后的工作来解决。

5 结论

(1)厂坝铅锌矿床受控于一相对封闭的沉积盆地,该盆地海水南浅北深,为含矿金属硫化物喷流沉积和卤素交换提供场所,同生断裂为卤素离子交换提供热源。

(2)岩浆岩上侵造成吴家山背斜的顶部或转折端地层虚脱,热液与地层发生交代作用,使铅、锌、铜等有用元素富集成矿,地层虚脱部位为铅、锌等元素富集沉淀提供场所。

(3)厂坝矿区西侧的石鼓子逆断裂控制了厂坝凹陷盆地和沉积相,为厂坝超大型铅锌矿床的分水岭。断裂以西至今尚未发现有规模的热水沉积铅锌矿床(不包括热液型矿点),以东则发现厂坝-李家沟铅锌矿床。