功能约束条件下的钱江源国家公园体制试点区游憩利用适宜性评价研究

2019-04-08肖练练钟林生

肖练练,钟林生,虞 虎,周 睿

1 中华女子学院,北京 100101 2 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101 3中国科学院大学,北京 100049

国家公园是以保护具有典型性、代表性和稀有性的生态系统、自然与文化遗迹或景观为目的,为公众提供教育、科研、游憩机会,由国家依法划定并统一保护与管理的区域[1]。自1872年美国黄石国家公园建立以来,国家公园在全球范围内不断发展和完善,成为国际公认的拥有高质量资源禀赋、提供优质游憩体验的重要场域。游憩使用的最显著特征之一是其高度集中性,对国家公园生态系统产生“节点和链接”的影响格局[2]。因此,生态系统保护与游憩利用之间的矛盾一直是国家公园管理研究和实践关注的重点。在国外100多年的国家公园游憩管理实践中,功能分区逐渐成为缓解生态保护与资源利用矛盾、实现有效管理的一个关键性和规范性工具。在功能分区框架的指引下,各国国家公园管理机构开发了各类游憩利用适宜性评价及管理工具,如美国国家公园和林业部门提出的游憩机会谱(Recreation opportunity spectrum, ROS)、可接受改变极限(Limits of acceptable change, LAC)以及游客体验和资源保护(Visitor experience & resource protection, VERP)。其中,游憩机会谱被广泛用于美国国家公园和荒野游憩地,通过采用偏远程度、区域规模、人类迹象、使用密度和管理力度5组指标构建游憩机会序列,力求在游憩环境和游憩需求之间达到平衡[3]。在此基础上,不同游憩地根据自身功能定位和管理目标衍生出多种游憩利用评价指标体系,如美国水务局针对水域游憩地提出的“七标六类法”,即包含可达性、远隔性、自然性、游客冲击、场所管理、游客管理的游憩利用适宜性评价指标体系[4];Nahuelhual等针对海洋保护地游憩利用提出的基于可达性、游憩利用能力、资源禀赋、景观美景度等指标的评价体系[5];Gül 等构建的自然公园游憩适宜性评价指标包括与水体的距离、文化价值、可进入性、植被、坡度、视觉价值、气候条件、海拔等[6];也有学者借鉴游憩机会谱构建了生态旅游适宜性评价指标体系,包括可进入性、生态旅游和其他资源使用的关系、吸引物、现存基础设施等[7-8]。

我国保护地类型多样,由于管理目标和功能定位的差异,采用不同的功能分区方法,游憩活动开展的程度也有差异。自然保护区采用“人与生物圈保护区”的分区方式,划分为核心区、缓冲区和试验区3个功能区,游憩功能主要在试验区体现[9]。风景名胜区的功能分区则更多参照了城市规划中按功能需求对土地进行划分的方式,同时兼顾游憩利用与生态系统保护。作为游憩活动开展的重要空间,各类保护地如何在功能定位的基础上划定游憩利用适宜区域,是提升保护地管理质量面临的重要问题。国内相当一部分学者在借鉴国外研究经验的基础上,提出了各类游憩利用适宜性评价指标体系:对森林公园的游憩利用适宜性评价指标主要包括游憩资源、游憩承载力、游憩区位条件、景观可视度、科考适宜性等[10-11];对风景名胜区的游憩利用适宜性评价指标体系则强调游憩资源的代表性、稳定性、协调性、奇特性、观赏性、社会性和梯度性[12]。这些评价指标主要基于资源禀赋考虑,往往偏重于对资源的利用,对生态环境影响考虑不足[13]。因此,也有部分学者从环境质量、土壤环境、水文水系、地质岩性、植被覆盖情况等反映生态敏感性的指标体系出发评价游憩利用适宜性[14-15]。我国国家公园体制建设的重点在于对原有保护地的生态系统功能进行整合,合理定位功能区,在此基础上,实现生态系统保护与提升国民游憩福利的双重目标。从国家公园体制试点推进情况来看,受国家公园生态系统类型、主要功能定位的差异影响,各试点区功能分区名称不统一、分区利用强度差异大,且在功能分区的框架下,缺乏二级分类指标对游憩活动开展的类型和强度进行相应的界定和指导[16]。鉴于此,本文以钱江源国家公园体制试点区为例,基于国家公园功能分区的框架,构建国家公园游憩利用适宜性的评价体系,据此确定国家公园游憩活动开展的类型和强度,为国家公园制定科学的游憩管理战略提供参考和依据。

1 研究区概况

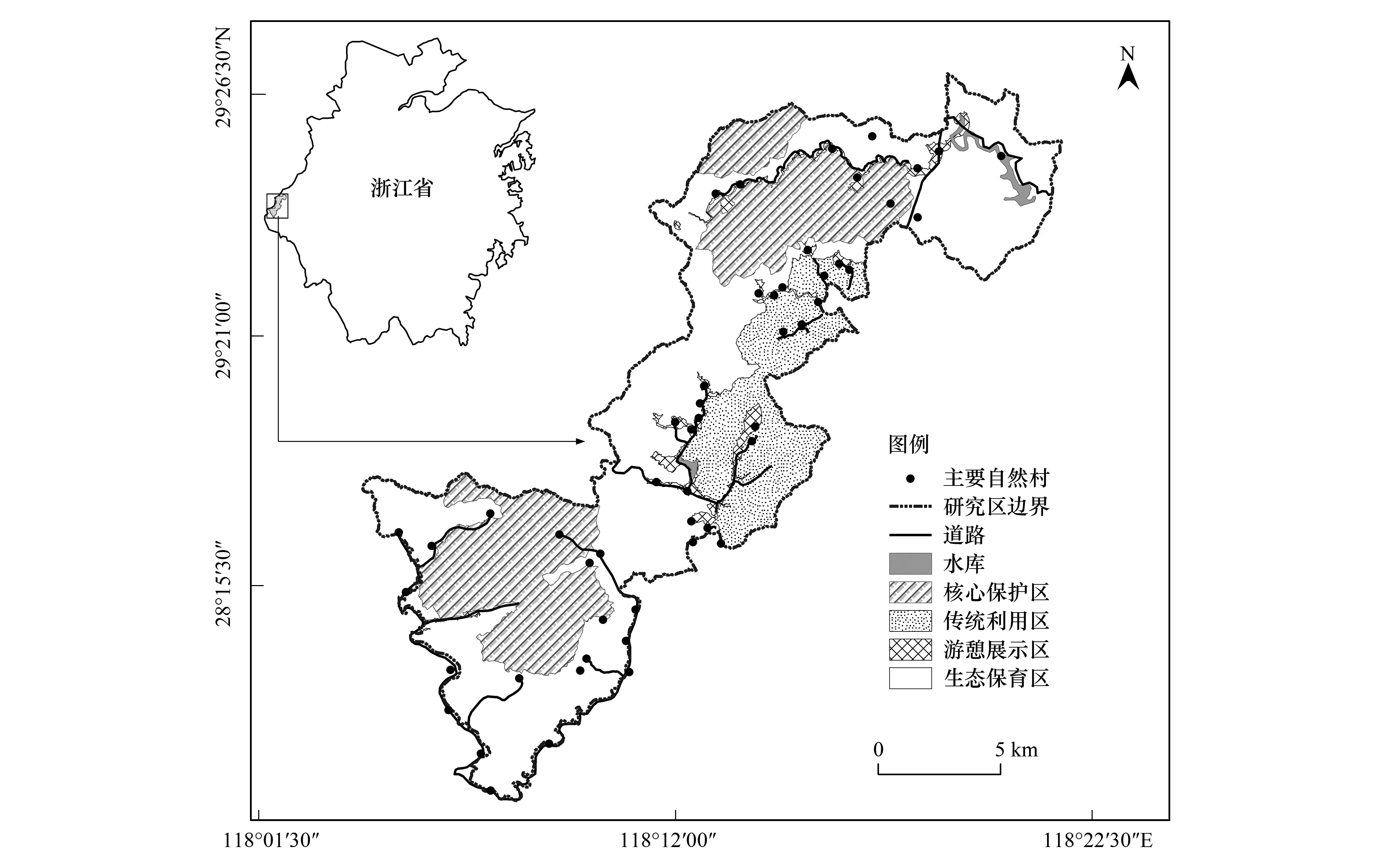

钱江源国家公园位于浙江省衢州市开化县境内,地处28°54′—29°30′N,118°01′—118°37′E(图1)。钱江源国家公园浙、皖、赣三省交界地带,西与江西婺源县森林鸟类自然保护区毗邻、北接安徽省休宁县岭南省级自然保护区,包含钱江源国家森林公园、古田山国家级自然保护区,以及上述自然保护地之间的连接地带。该国家公园总面积252 km2,涉及浙江省开化县苏庄、长虹、何田、齐溪4个乡镇,包括19个行政村、72个自然村。

图1 钱江源国家公园的区位Fig.1 Location of Qianjiangyuan National Park

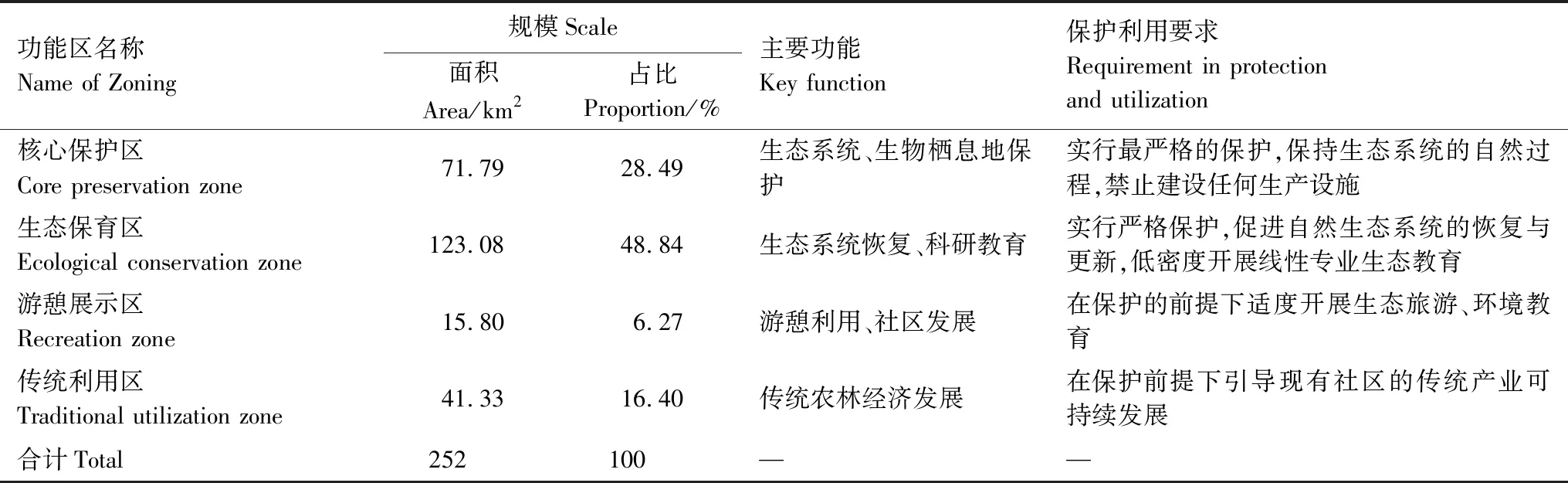

清晰的边界和明确的功能分区是进行有效保护和游憩规划管理的基底,有助于较好地厘清国家公园与周边区域的关系。依据保护对象的敏感度、濒危度、分布特征和景观展示的必要性,结合居民生产、生活与社会发展的需要,钱江源国家公园被划分为4个功能区:核心保护区、生态保育区、游憩展示区和传统利用区[17],各功能区的面积和主要功能如表1所示。根据功能分区的要求,游憩活动主要在部分生态保育区、游憩展示区和传统利用区展开,因此,本文针对钱江源国家公园的游憩利用适宜性评价也在这3个功能区范围内进行,评价区域面积为180.21 km2。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

(1)空间数据:主要包括钱江源国家公园矢量界线,乡镇行政区划矢量界线、第二次全国土地调查数据中提取的开化县土地利用数据、DEM数据、2015年开化县重点保护动植物数据、2015年7月植被覆盖指数(NDVI)数据、2015年乡道及以上级别道路网数据、各类游憩资源点分布等数据,数据来源于中国科学院资源环境数据中心、国家基础地理信息中心和钱江源国家公园生态资源保护中心。

表1 钱江源国家公园功能分区概况

数据来源:钱江源国家公园体制试点方案

(2)统计数据:主要包括2015年钱江源国家公园范围内的村镇数量、居民点人数和游憩设施数据,数据来源于钱江源国家公园体制试点方案以及开化县旅游、生态管理部门统计资料。

2.2 研究方法与技术流程

2.2.1 评价指标体系构建

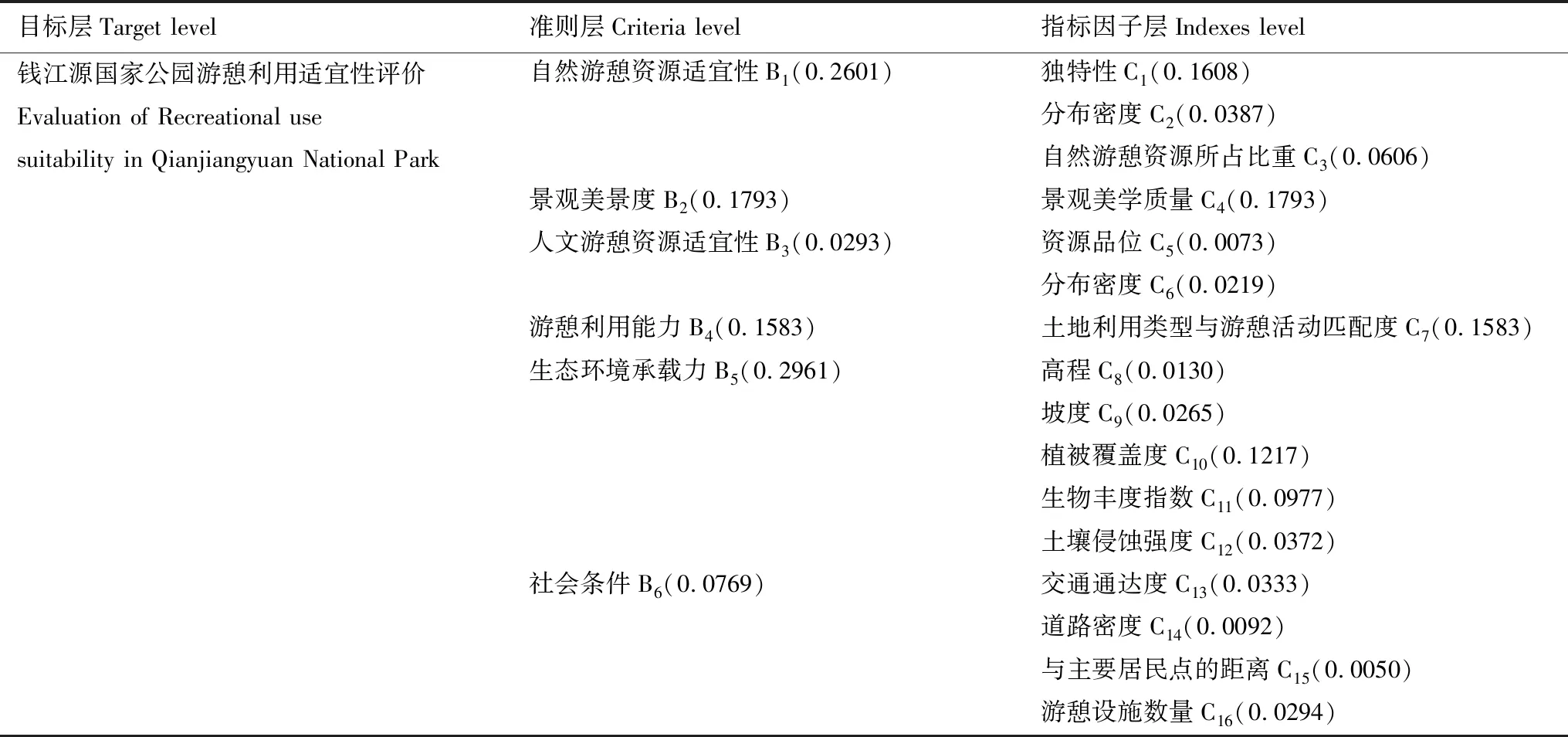

本文在国内外关于各类保护地游憩利用适宜性评价的基础上[18-21],根据我国国家公园体制建设的本质要求,遵照主导因素、差异性和稳定性、地域性和可操作性原则,构建钱江源国家公园游憩利用适宜性评价指标体系。指标体系划分为目标层、准则层和指标因子层3个层级。目标层是国家公园游憩利用适宜性,准则层包括自然游憩资源适宜性、景观美景度、人文游憩资源适宜性、游憩利用能力、生态环境承载力、社会条件6个维度。其中每个维度包含了不同的指标因子,具体见表2。由于研究区域范围较小,降水和年均温差别不大,对游憩利用适宜性差异影响较小,因此,本文剔除了这两个因子。指标赋权是游憩利用适宜性评价的关键问题,本文遴选了来自保护地和生态旅游管理领域的20位专家,采用德尔菲法与层次分析法计算权重向量,并采用熵值法对权重加以调整,以规避层次分析法中存在的主观随意性缺陷[22],综合确定评价指标的权重(表2)。

表2 钱江源国家公园游憩利用适宜性评价指标体系及权重

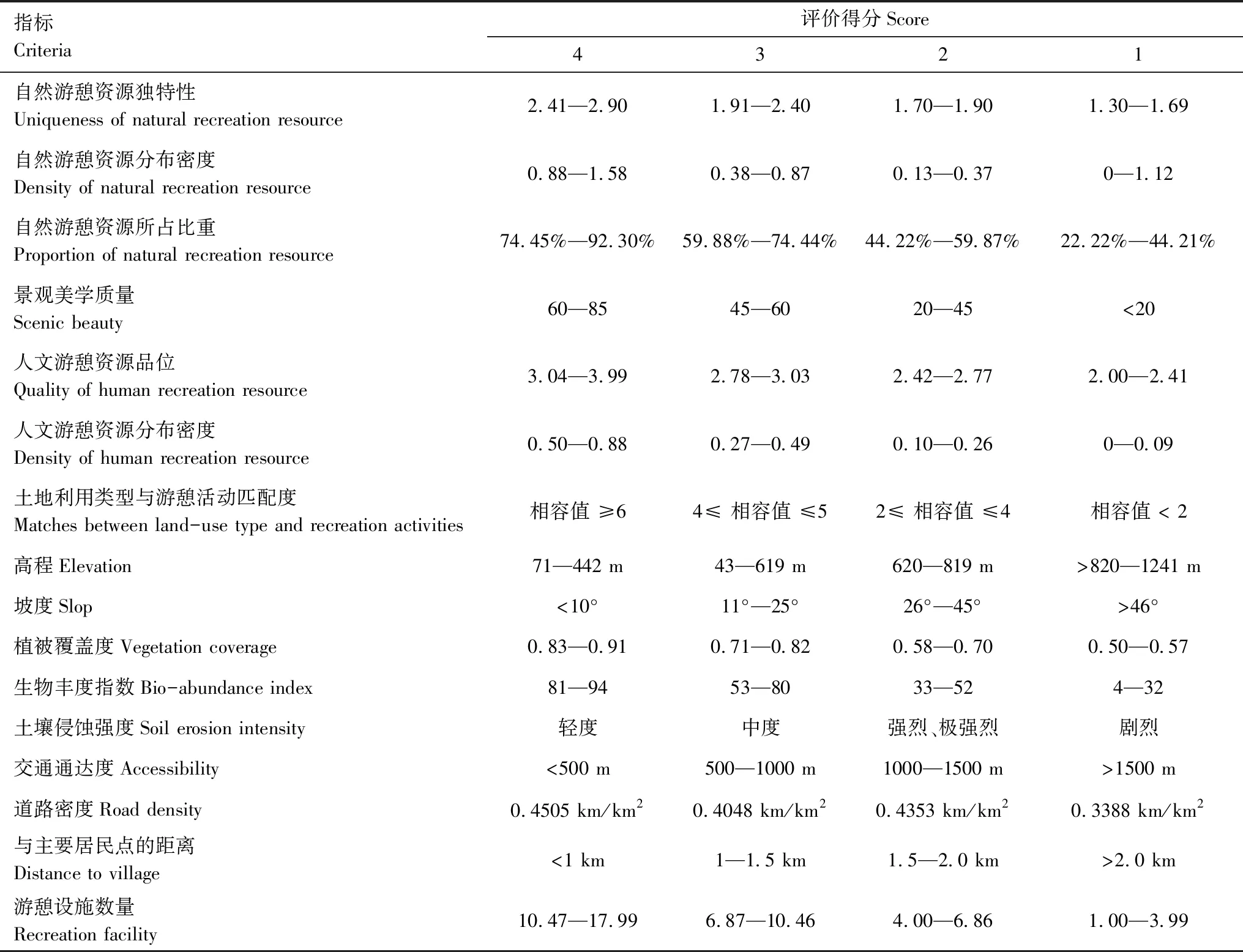

2.2.2 游憩利用适宜性单因子分级标准划分

在进行国家公园游憩利用适宜性评价时,需确定各项评价指标的标准值。指标要素的性质复杂性决定了评价标准的多样性。评价系统采用的评价标准类型包括:①国家、行业或具有典型代表性的地方已颁布实施的各类标准;②类比标准,即参照旅游资源评价、其他保护地适宜性/敏感性评价、环境质量评价等相应指标,通过类比确定质量等级;③背景值或本底值标准,即以研究区域未受人类活动干扰或干扰程度较低的水平参数为标准。本文为使评价更加客观,首先采用国家、行业或地方标准,其次参考类比标准,当无上述两类标准时,采用背景值标准。对于背景值标准的等级划分,采用研究区域背景数据在ArcGIS 10.2中的自然断裂法(Nature Breaks)对环境适宜性得分进行标准化,从高到低依次赋值4、3、2、1分,个别指标不适用于该方法的,采用经验判断的方法(表3)。

表3 钱江源国家公园游憩利用适宜性评价标准及分级

2.2.3 国家公园游憩利用适宜性综合评价模型

在上述指标层因子得分标准化后,在GIS中综合各标准的分级结果及各因子的权重逐级归并集成,得出钱江源国家公园游憩利用适宜性的评价结果,计算公式为[23]:

式中,En为指标n的游憩利用适宜性分值;p为指标n包含的下一层级指标数;wi为指标i的权重;ei为指标i的游憩利用适宜性标准值。

3 结果分析

3.1 游憩利用适宜性评价指标分析

3.1.1 自然游憩资源

基于自然游憩资源独特性、分布密度、所占比重3个指标的叠加分析,得出钱江源国家公园自然游憩资源适宜性评价结果。其中,在ArcGIS空间分析中,自然游憩资源分布密度设置的搜索半径为2.5 km。运用自然断裂法分别对自然游憩资源适宜性进行赋值,由低到高依次赋值1、2、3、4,各等级值对应的区域面积分别为124.38、31.86、18.99 km2和4.98 km2,占国家公园总面积的49.36%、12.64%、7.54%和1.96%(图2)。自然游憩资源适宜性高值区域主要集中在国家公园核心区边缘和生态保育区部分区域,这部分区域拥有大片重要生态价值和服务功能的亚热带常绿阔叶林,且与河流/瀑布组合形成丰富多样的景观生态系统,为游憩活动提供了较大的空间。

3.1.2 人文游憩资源

虽然国家公园的游憩活动依托的资源以自然资源为主,但地理特征下形成的人文游憩资源也是不可忽视的游憩吸引物。钱江源国家公园人文游憩资源主要包括古村落文化、茶文化、农耕文化和爱国主义教育文化。基于对人文游憩资源品位和分布密度(ArcGIS空间分析中设置的搜索半径为2 km)的叠加分析,将钱江源国家公园自然适宜性进行数据标准化,依据等级从低到高分别赋值1、2、3、4,各等级值对应的区域面积分别为59.66、57.58、42.69 km2和20.28 km2,占国家公园总面积的23.67%、22.83%、16.94%和8.05%(图2)。人文游憩资源适宜度较高的区域主要集中在传统利用区和游憩展示区,其中,国家公园中部分布较为集中的古村落和农业生产传统保留区是适宜度最高的区域。这充分说明社区不仅为国家公园游憩提供服务支持,其本身也是国家公园游憩吸引物的重要组成部分。

图2 钱江源国家公园游憩单项因子适宜性评价Fig.2 Single factor evaluation of recreation use suitability in Qianjiangyuan National Park

3.1.3 景观美景度

科学评价国家公园景观的美学质量,把握公园环境的美学特征,有利于最大程度实现国家公园生态环境价值与美学价值的平衡。根据对国内外学者和管理者在风景资源管理系统中方法的比较[24-26],本文采用美景度评价法(Scenic Beauty Estimation,SBE),提供钱江源国家公园有代表性的35处游憩景观照片,选取园林景观专业人士、旅游规划人员和普通游客三组测试对象,于2017年7—10月通过问卷的方式测试受访者对国家公园景观美景度的态度,共获得有效问卷96份。通过计算各测试点的SBE标准值,并在GIS中通过插值分析对钱江源国家公园景观审美价值的空间分布进行可视化。依据总体SBE标准值对钱江源国家公园景观美景度进行数据标准化,按照等级从低到高分别赋值1、2、3、4,其面积分别为12.76、49.40、75.78 km2和42.24 km2,分别占国家公园总面积比5.06%、19.60%、30.07%和16.76%(图2)。景观美景度最高的区域主要集中于古村落、水体和动物生存环境区域。

3.1.4 游憩利用能力

游憩利用能力主要是指不同土地利用类型对游憩活动的相容程度,其体现的是土地利用与游憩活动开展的匹配程度,也是游憩容量控制和设施配置的基础。本文根据开化县提供的土地利用数据,结合国家公园游憩活动类型,对于能开展某一特定游憩活动的土地利用图层赋值1,不能开展该活动的图层赋值0。每类土地利用类型获得的游憩活动值总和就是其游憩利用的值,通过加权计算,得出钱江源国家公园游憩利用能力分布,根据能力等级对其进行数值标准化,从低到高分别赋值1、2、3、4。钱江源国家公园游憩利用能力为分值为3的面积最大,面积为131.88 km2,占国家公园总面积的52.33%,有林地、灌木林地、水田、水库/坑塘四类土地利用类型的游憩利用能力处于这一水平;游憩利用能力分值为4的区域面积为44.81 km2,占国家公园总面积的17.78%,主要集中在园地、其他林地、村庄、旱地等土地利用类型,其中,园地的游憩利用能力值最高,适合开展6类游憩活动;其他林地、村庄、旱地则适合开展5类游憩活动;低游憩利用能力(1、2分)的区域面积为3.49 km2,占国家公园总面积的1.37%,主要集中在河流、裸地和草地等用地类型(图2)。从游憩活动类型来看,摄影活动与土地利用类型的相容度较高,能在9类土地利用中开展,其他与土地利用相容度较高的游憩活动包括骑行、科考、露营。

3.1.5 生态环境承载力

生态环境承载力评价因子包括高程、坡度、植被覆盖度、生物丰度指数、土壤侵蚀度。通过对上述5个因子加权叠加,将钱江源国家公园游憩利用生态环境承载力划分为4个等级,并对各等级得分标准,从低到高依次赋值1、2、3、4。各等级区域的面积分别为13.54、72.94、47.63 km2和46.11 km2,分别占国家公园总面积5.37%、28.94%、18.90%和18.30%(图2)。受各类因子的影响,钱江源国家公园游憩利用的生态环境承载力较强的区域(分值为3、4分)呈斑块状零散分布,主要分布在国家公园中部和南部较为平缓的农业生产区域,以及具有较高森林覆盖度和生物多样性的林地区域。

3.1.6 社会条件

社会条件适宜性评价基于对交通通达度、道路网密度、与主要居民点的距离、游憩设施数量4个因子的加权计算得出。将钱江源国家公园游憩利用社会条件适宜性进行数据标准化,从低到高依次赋值为1、2、3、4,面积分别为14.52、69.67、75.29 km2和20.68 km2,各占国家公园总面积的5.76%、27.64%、29.87%、8.21%(图2)。各分值区域的土地面积呈橄榄型分布,适宜性级别高值(4分)主要集中在齐溪水库、台回山梯田、高田坑村、唐头村及其附近区域,这些区域为钱江源国家公园的入口区域,交通条件相对较好,服务设施相对完善,因此社会条件对游憩利用的支持度较高。

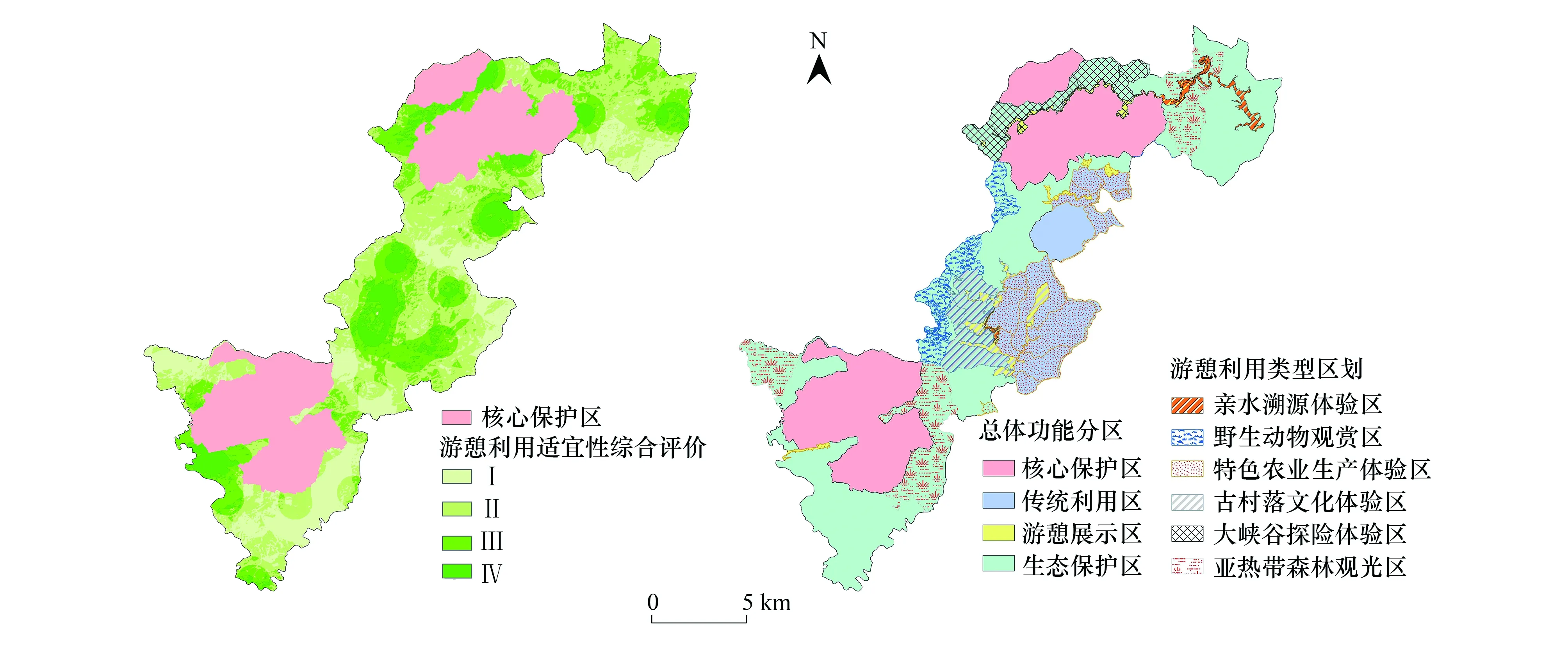

3.2 钱江源国家公园游憩利用适宜性综合评价及利用类型区划

在分项指标评价指数标准化的基础上,按照权重集成对钱江源国家公园游憩利用适宜性进行综合评价,并进行适宜性评价分级和游憩利用类型区划(图3)。钱江源国家公园游憩利用适宜性II、III级的面积较大,分别为73.64、43.05 km2,各占国家公园总面积的29.22%和17.08%;I级区域面积为41.43 km2,占国家公园总面积的16.44%;IV级的面积最小,为22.12 km2,占国家公园总面积的8.78%。从游憩利用适宜性的数量分布特征来看,各适宜度面积呈橄榄型分布,这体现了在国家公园功能分区框架下的游憩利用遵循“维护生态系统、提升游憩福利”的理念,有利于国家公园游憩土地的高效配置和管理,最大程度地发挥国家公园的综合效益。从游憩利用适宜性的空间分布特征来看,III、IV级游憩适宜区域呈斑块状组团或带状分布,主要集聚在钱江源大峡谷、齐溪水库、高田坑—库坑—西坑古村落、古田山入口等区域。I级游憩适宜区则零散分布于传统农业区和生态保育区,范围内部分区域为国家重点保护物种栖息地,不适宜开展大规模的游憩活动,或为主要农业生产区,缺乏有吸引力的游憩资源或设施。

图3 游憩利用适宜性综合评级及类型区划Fig.3 Comprehensive assessment of recreation suitability and Classification of recreation use type

基于游憩利用适宜性综合评价结果,并根据钱江源国家公园功能分区的定位及其游憩资源状况,本文划分了钱江源国家公园游憩利用类型(图3)。钱江源国家公园的游憩利用类型分为6类,即亲水溯源体验区、野生动物观赏区、特色农业生产体验区、古村落文化体验区、大峡谷探险体验区和亚热带森林观光区。各游憩利用类型区域呈块状不连续分布于国家公园三个功能区,这给国家公园游憩产品组合、线路设置及游憩设施的科学配置形成挑战。同一类型的游憩利用可在不同适宜等级区域和功能区进行,但其主导服务功能则有所差异(表4)。从表4可看出,游憩利用适宜等级高(IV)的区域呈块状分布于游憩展示区、生态保育区和传统利用区,具有较高知名度的高田坑古村落、台回山梯田、钱江源大峡谷、齐溪水库,这一区域特色农业发展成熟,游憩配套服务较完善,因此,应在维持生态涵养的基础上,拓展国家公园的游憩服务功能,满足公众的游憩需求,同时促进社区协同发展。II、III级适宜区集中在生态保育区,这一功能区内分布大片亚热带森林、珍稀野生动物以及钱江源发源地,景观生态敏感性突出,易受人类活动影响且自修复能力较弱,因此其主导服务功能为保障生态服务供给和维持生物多样性,在游憩利用上应严格控制强度,开展低密度科研和教育活动,通过完善解说系统实现国家公园的教育功能。游憩利用适宜等级低(I级)主要零散分布在传统利用区和生态保育区,面积较小,游憩利用适宜性较低,因此主导服务功能为保障当地农业生产生活和生态系统的服务供给,协调社区与国家公园的关系。

4 结论与讨论

国家公园的建设需坚持维护生态系统的完整性和原真性,同时为公众的游憩和教育提供机会。而国家公园游憩利用的强度与类型主要受功能区划分的约束与指引,因此,国家公园游憩活动开展应统筹考虑其本底环境与功能分区对游憩利用开展的支持程度,进行适宜性评价体系构建,为国家公园游憩利用与管理提供参考依据。本文选取了自然游憩资源适宜性、景观美景度、人文游憩资源适宜性、游憩利用能力、生态环境承载力、社会条件6个指标层因子,构建了钱江源国家公园游憩利用适宜性评价指标体系并进行了适宜性评价。结合适宜性评价结果及钱江源国家公园的游憩资源本底和整体功能分区,将钱江源国家公园游憩利用适宜性划分为4个等级,并确定了6类游憩利用类型区划。

表4 钱江源国家公园游憩利用类型及主导服务功能

适宜性评价的结果显示,游憩利用中等适宜度等级(II和III级)区域占评价区的大部分面积,且各适宜等级面积呈橄榄型分布,这有利于充分发挥钱江源国家公园土地的游憩利用潜力。游憩利用适宜性等级与国家公园功能分区的保护要求不一定是匹配的,同一游憩利用类型可在不同适宜等级区域和功能区进行,但其主导服务功能则有所差异。这就要求国家公园管理机构在游憩利用评价与管理时应注意:①统筹考虑国家公园游憩利用环境与功能分区管理要求,对不同分区的游憩资源进行差异化的游憩产品设置和相关服务配套,满足游客的多样化游憩体验需求,同时实现分区管理的目标;②国家公园功能分区可能使游憩机会在空间上呈现不连续性,这要求国家公园管理机构根据环境的敏感度和游憩利用的适宜性等级合理配置步道、观景台、服务点、机动车道、公共厕所等游憩服务设施,构架科学的游憩道路体系和配套供给,最大程度降低游憩设施对生态环境的干扰;③根据游憩利用类型完善解说系统,使游客明白在哪个区域应获得何种游憩体验,如何实施与国家公园环境要求相符的行为,发挥国家公园的教育服务功能。

本文在国家公园游憩利用适宜性评价指标选取和权重确定过程中既反映国家公园环境本底特征的客观性,同时也采用问卷的方式获取公众对国家公园景观类型的主观偏好,实现主、客观相结合。但是,钱江源国家公园是以典型亚热带常绿阔叶林为典型生态系统,因此游憩利用适宜性评价指标具有一定的评价对象限定性。随着中国国家公园体制建设的深入,国家公园的类型也将丰富多样,因此,构建一套系统的、具有普适性的国家公园游憩利用适宜性评价体系将为我国国家公园游憩管理提供科学的工具支撑。