京津冀城市群城市化与生态环境时空分异及协同发展格局

2019-04-08梁龙武王振波方创琳

梁龙武,王振波,*,方创琳,孙 湛

1 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 1001012 中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049

改革开放以来,中国城市化进程明显加快,取得的成就举世瞩目,城市化率从1978年17.9%增长至2017年58.52%,年均提升1.04个百分点,如此快速的发展速度,在世界城市化发展史上是罕见的。但是传统城市化过度侧重于发展速度,以致于产生了诸多较为严峻的“城市病”,尤其是环境污染、生态破坏以及资源短缺等生态环境问题[1]。城市化作为推动中国经济社会发展的巨大引擎,在城市化进程中,由城市人口扩张、城市资源锐减、能源巨大消耗带来的大气污染[2]等生态环境问题也日益突出,继而又制约了城市化的发展进程。城市化与生态环境间存在复杂的交互耦合胁迫机制,总体上表现为城市化对生态环境的胁迫作用和生态环境对城市化的约束作用两个方面。其中城市化对生态环境的胁迫主要来自城市中的人口、工业和交通等方面,生态环境对城市化的约束则主要由改变人口和资本流向所引起。

城市化与生态环境系统是一个人文与自然相结合的复杂巨系统,包括城市化系统和生态环境系统。目前,有关城市化与生态环境系统的研究已经成为国内外学术领域的热点问题。针对城市化与生态环境的协同发展研究,国内外学者分别作了如下探讨:1)理论研究,方创琳等基于城市群城市化与生态环境之间复杂的非线性耦合关系,创建出两者近远程交互耦合效应的理论框架[3- 4]。2)演变过程分析,黄金川等采用代数学和几何学方法推导出城市化与生态环境交互耦合的数理函数和几何曲线,即环境库兹涅茨(Environmental Kuznets Curve,EKC)曲线和对数曲线的逻辑复合。3)交互耦合机理分析,刘耀彬等采用灰色关联度和耦合度模型,定量揭示了城市化与生态环境系统交互耦合的主控因素,解读了城市化对生态环境的胁迫效应和生态环境对城市化的约束效应[5]。但是针对城市群地区城市化与生态环境耦合效应的研究相对较少。在粗放型经济发展模式和快速城市化进程中,城市群区域面临着日益严重的资源与生态环境胁迫压力[6]。城市群城市化与生态环境系统发展模式及其耦合效应的研究已经成为学界与政界的迫切需求。

基于此,本文选取2000—2015年京津冀城市群13个地级以上城市作为研究对象,依据人口-经济-社会-空间(Population-Economic-Sociology-Space,PESS)模型和生态环境压力-状态-响应(Pressure-State-Response,PSR)模型分别构建城市化和生态环境评价指标体系,采用AHP和熵值法对指标进行主客观综合赋权,通过系统指数评估模型评价城市化与生态环境系统及其子系统指数值,运用耦合协调度模型及其分类原则判定两者耦合效应类型,最后提出相关建议,以期为城市群城市化与生态环境系统协同可持续发展提供借鉴。

1 研究区域、数据来源及评价指标体系

1.1 研究区域及数据来源

京津冀城市群是中国经济核心区和体现国家竞争力的重要区域,包括北京、天津2个直辖市和石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊和衡水11个地级市。随着人口与产业迅速集聚、城市社会经济规模持续提升,京津冀生态环境问题正在日益激化[7],生态安全指数已经达到了预警状态[8],为此,本文对京津冀城市化与生态环境协同发展态势进行研究。城市化及生态环境数据分别来自于2001—2016年《北京市统计年鉴》、《天津市统计年鉴》、《河北省经济年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、《中国县(市)社会经济统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《北京市水资源公报》、《天津市水资源公报》、《河北省水资源公报》、《中国科技统计年鉴》、中国环境监测官方网站、各地级市政府网站的相应年份的《国民经济和社会发展统计公报》等。碳排放量数据参考《各种能源折标准煤及碳排放参考系数》求解得到;能源消费弹性系数通过计算一定时期能源消费平均增长率与同期国民生产总值平均增长率或工农业生产总值平均增长率的比值得到。缺失数据采用综合增长率估算法,以多年历史平均增长率或分段平均增长率为基础,补充缺失数据。

1.2 评价指标体系

(1)基于PESS模型构建城市化指标体系

城市化作为地区发展水平的参考和表征,目前国内外已有大量文献进行深入分析探[9- 10]。但由于城市化发展是一个复杂的动态过程,伴随着人口、产业、社会、空间、生态等多维因素的变迁[11],近年来学者倾向于构建科学和合理的指标综合度量地区的城市化发展状态[12- 15]。因此,本研究人口-经济-社会-空间(Population-Economic-Sociology-Space,PESS)模型作为衡量地区城市化的综合表征,通过经济城市化、人口城市化、社会城市化和空间城市化4个子系统20个评价指标(表1)作为城市化发展的依据。其中,经济城市化是城市化发展的核心内容,经济发展是城市化发展的引擎;人口城市化是城市化发展的基础,人口向城市的集中是地区城市化发展的根本载体;社会城市化体现文明的扩散以及人们生活水平的高低,更丰富了城市化的内涵;空间城市化是城市化的重要内容,土地利用结构的变化及交通设施的发展水平能比较直观地反映城市化建设发展水平[16]。其中人均公路里程是公路里程数除以地区总人口,交通线网密度是公路里程数除以地区总面积,公路里程数为等级公路(高速、一级和二级公路)和等外公路的总路程数。

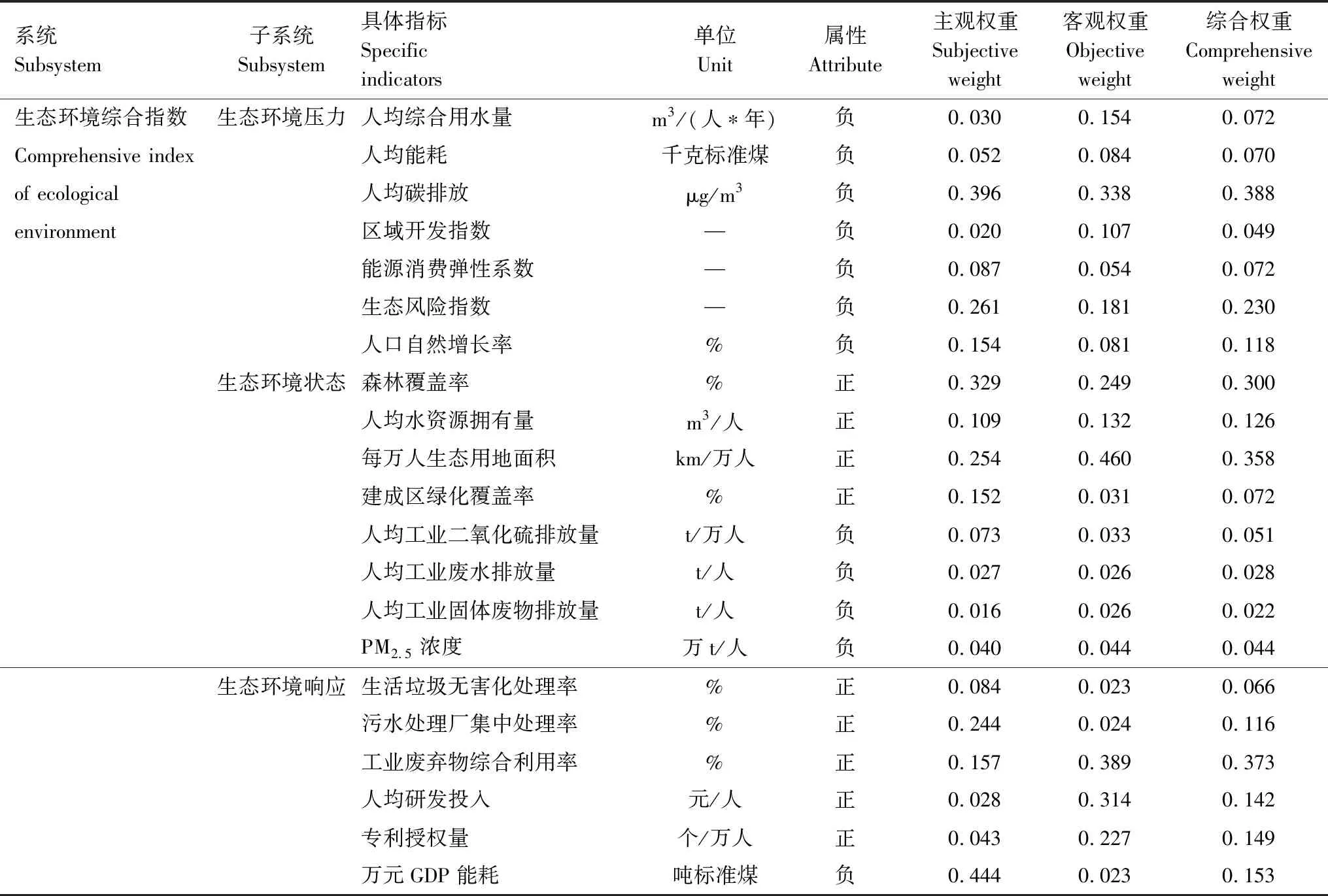

(2)基于PSR模型构建生态环境指标体系

生态环境压力-状态-响应(Pressure-State-Response,PSR)模型最早被用于分析生态环境压力,现状和响应之间的关系[17]。目前该模型常用于生态环境评价中,被众多政府和组织认为是最有效的一个框架[18- 20],在科学评价中相对系统[21]。在PSR模型中,生态环境压力表示人类活动或自然因素给生态安全带来的负荷,即生态胁迫;生态环境状态表示研究区域生态安全状态,即环境质量、自然资源与生态系统的现状;生态环境效应表示人类面临生态安全问题时所采取的对策,即生态可持续发展能力[22]。根据评价地区的地域性,衡量方法的系统性、实用性以及数据的可获得性等原则,结合研究区的实际特征,确定采用PSR模型构建城市群生态安全评价指标体系,共包括3个子系统的21个评价指标(表2)。其中生态风险指数表征各地区国土空间综合生态风险的大小,参考汪翡翠等[23]所采用的方法进行提取计算。

表1 城市化评价指标体系及指标权重

表2 生态环境评价指标体系及指标权重

2 研究方法

2.1 指标预处理及权重求解

通过层次分析法和熵值法确定城市化与生态环境指标体系各指标的综合权重。

(1)基于标准化方法对指标进行无量纲化处理。在综合评价分析中,评价指标的目的和含义的差异导致各指标具有不同的量纲和数量级,通常采用标准化处理方法消除不同量纲和数量级对评价指标的影响,以此降低随机因素的干扰。

(2)基于层次分析法计算指标主观权重。层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)是将与决策有关的元素分解成系统、子系统、指标等层次,以进行定性和定量分析的决策方法[24- 25]。本文采用1—9标度方法,依据中国科学院、北京大学、清华大学、北京师范大学等科研单位40位本领域专家的主观赋权意见来构造判断矩阵,再对矩阵进行一致性检验。若检验通过,则权重分配合理;否则,需要重新构造判断矩阵计算权重。同理,计算出准则层权重。

(3)基于熵值法计算指标客观权重。熵值法(Entropy Method)是一种基于数据离散程度客观计算指标权重的赋权方法,相对客观、全面、无需检验结果[27]。通常,熵值越大,系统结构越均衡,差异系数越小,指标的权重就越小;反之则指标的权重越大。

(4)优化综合权重。通过AHP层次分析法和熵值法分别计算出模型指标的主客观权重w1i和w2i。其中层次分析法比较主观,容易受到评价过程中的随机性和评价专家主观上的不确定性及认识上的模糊性影响;熵值法相对客观,但损失的信息有时会较多,且有时受离散值影响较大。为了优化主、客观权重,利用最小信息熵原理对主、客观权重进行综合,缩小主客观权重的偏差。城市化与生态环境系统评价指标的主客观权重详见表1和表2。

(1)

2.2 系统指数评估模型

运用线性加权方法分别计算人口、经济、社会、空间城市化子系统,生态环境压力、状态、响应子系统以及城市化和生态环境系统评价指数值,计算公式为:

(2)

(3)

式中,f(x)和g(y)分别表示城市化与生态环境子系统综合评价值,F(x)和G(y)分别表示城市化与生态环境系统综合评价值,xi和yj分别表示城市化与生态环境评价指标标准化数值,wi和wj分别表示城市化与生态环境评价指标综合权重,Wi和Wj分别表示城市化与生态环境子系统权重,本文认为子系统具有同等的重要性,为此采用均等权重。

2.3 耦合协调度模型

城市化与生态环境存在复杂的交互耦合胁迫机制,表现为城市化对生态环境的胁迫作用和生态环境对城市化的约束作用两个方面。其中城市化对生态环境的胁迫主要来自城市中的人口、企业和交通等方面,生态环境对城市化的约束则主要来自人口和资本流向的变化。采用经典范式研究城市化与生态环境耦合协调性,并分析其演化趋势,划分耦合发展类型。

(1)城市化与生态环境的耦合度模型

耦合度是一个物理学概念,是指两个(或两个以上的)系统通过受自身和外界的各种相互作用而彼此影响的现象。由于系统之间的耦合关系存在相似性,耦合现在被广泛地应用到研究城市化与生态环境交互胁迫关系之中,其表示式为:

(4)

式中,C为城市化与生态环境系统的耦合度,且0≤C≤1,F(x)为城市化系统综合评价值;G(y)表示生态环境系统综合评价值;k为调节系数,且k≥2,常取k=2。

(2)城市化与生态环境协调度模型

为了更好地判断两个系统之间的协调发展程度,本文构建协调度模型。其计算公式如下:

(5)

式中,D为协调度,T为城市化与生态环境系统综合发展指数,α,β为待定权重,分别为城市化和生态环境的贡献份额。考虑到城市化发展与生态环境保护同等重要,所以取α=β=0.5。

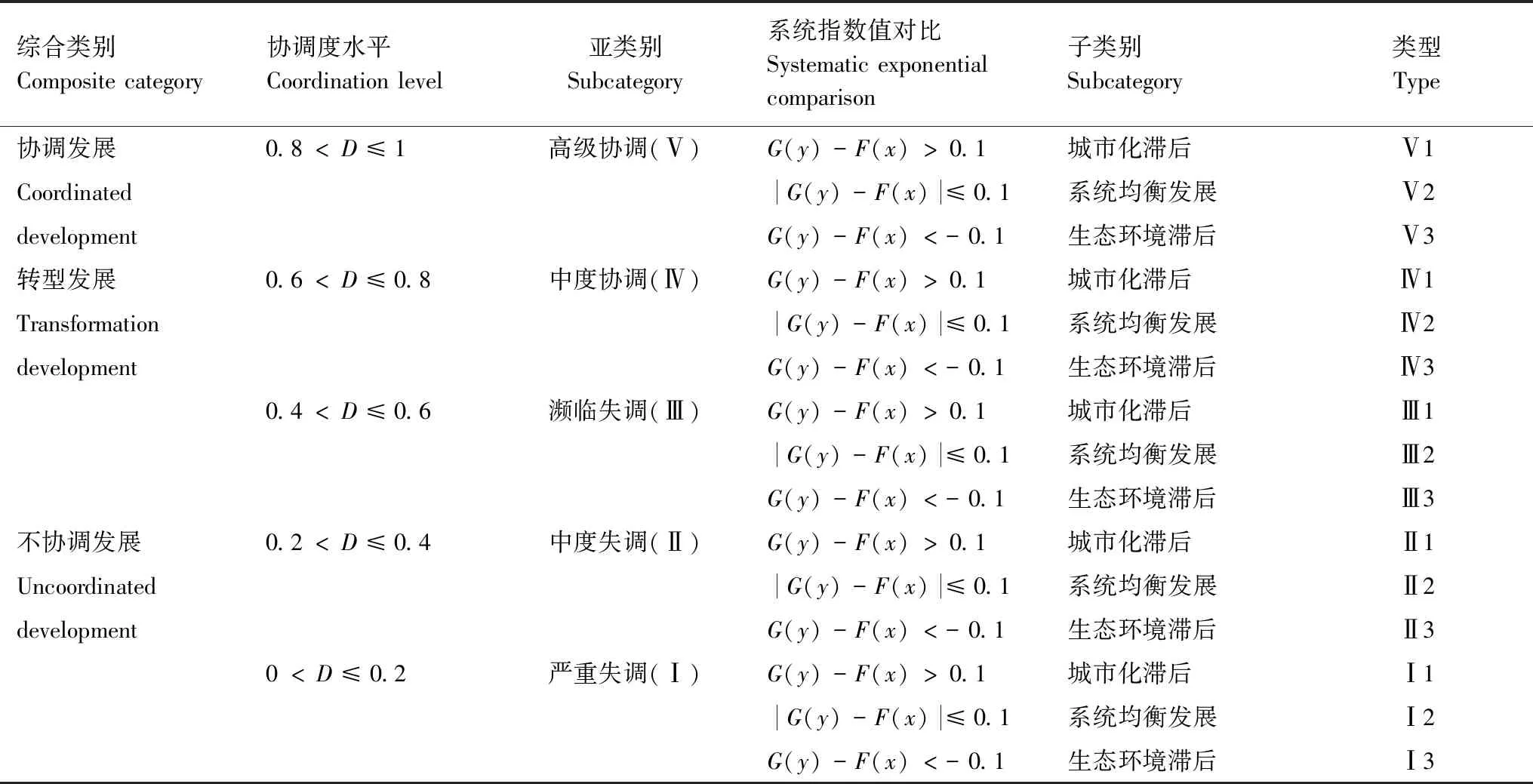

(3)城市化与生态环境耦合类型划分

借鉴物理学关于协调类型的划分,根据协调度D及城市化系统F(x)和生态坏境系统G(y)的大小,将城市化与生态环境的耦合类型分为3大类,4个亚类和12个系统类型状态(表3)[27],如下表所示。

表3 城市化与生态环境系统协调发展类型划分原则

3 城市化与生态环境系统指数分析

采用熵值法和层次分析法对指标权重进行主客观综合赋权,根据公式(2)计算出城市化与生态环境子系统指数评价值,根据公式(3)计算出城市化与生态环境系统指数评价值。基于子系统与系统评价值,本文划分京津冀城市化与生态环境系统不同发展模式,以及分析其时空演变格局。

3.1 城市化与生态环境系统发展模式分类

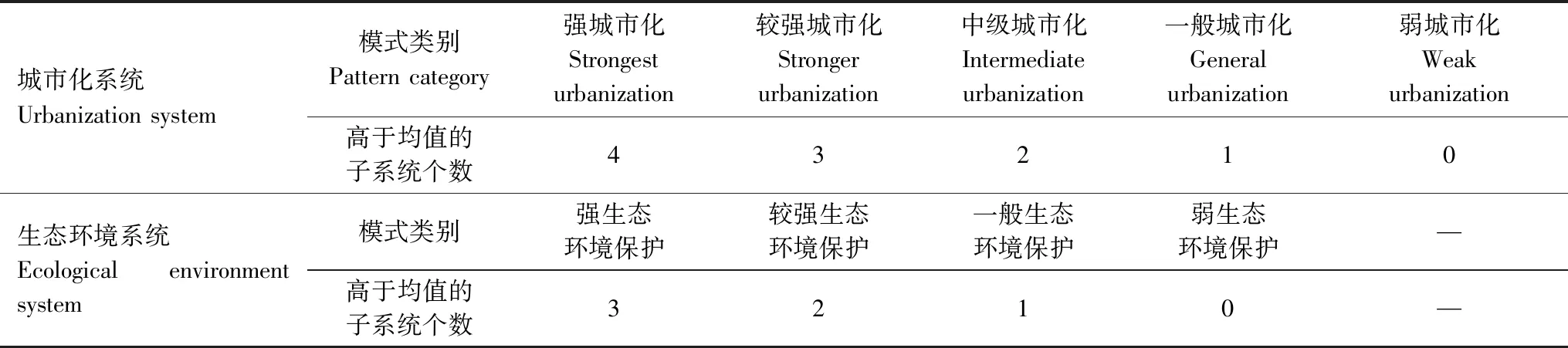

3.1.1 模式分类方法

表4 城市化与生态环境发展模式划分原则

3.1.2 京津冀城市化与生态环境系统模式分析

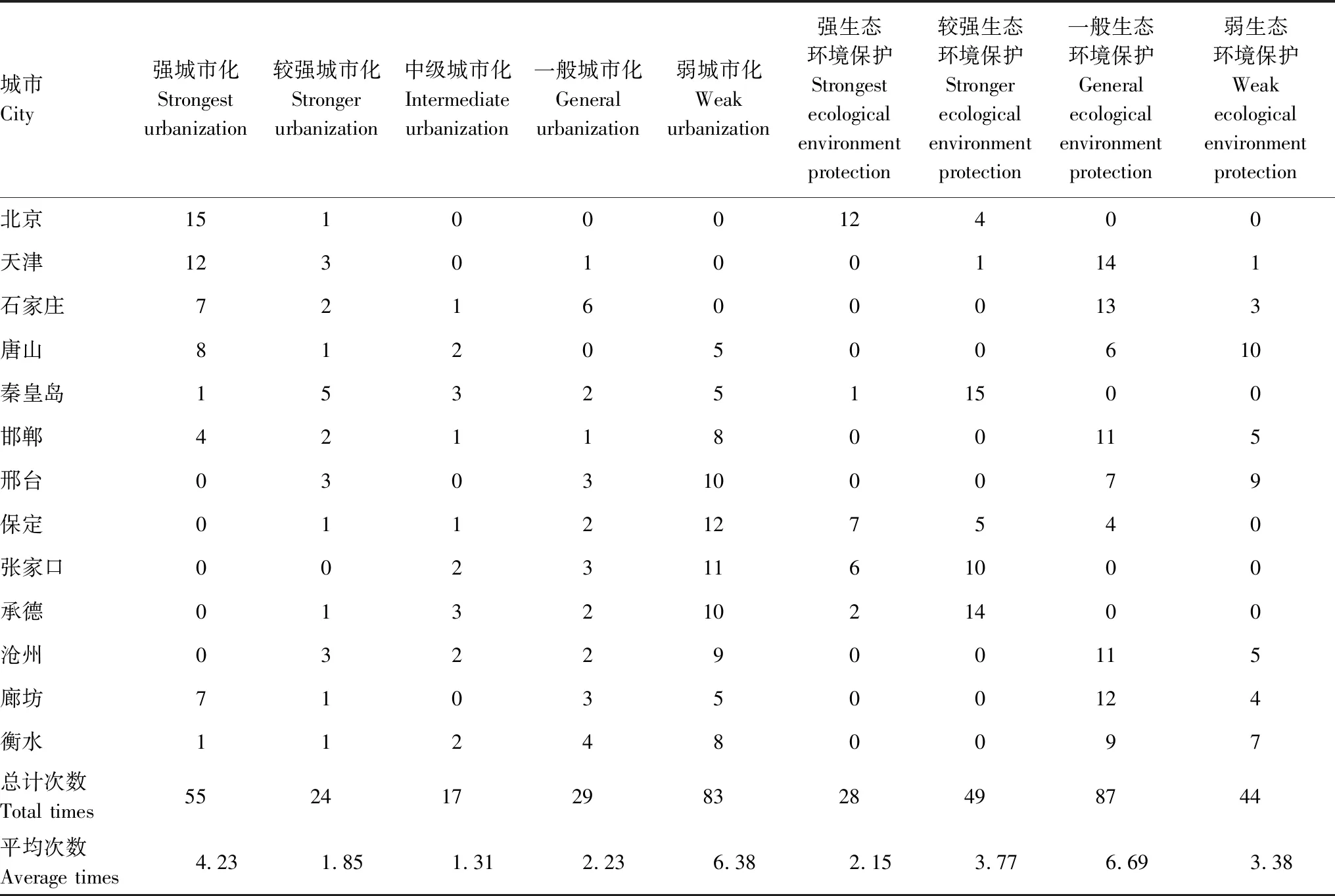

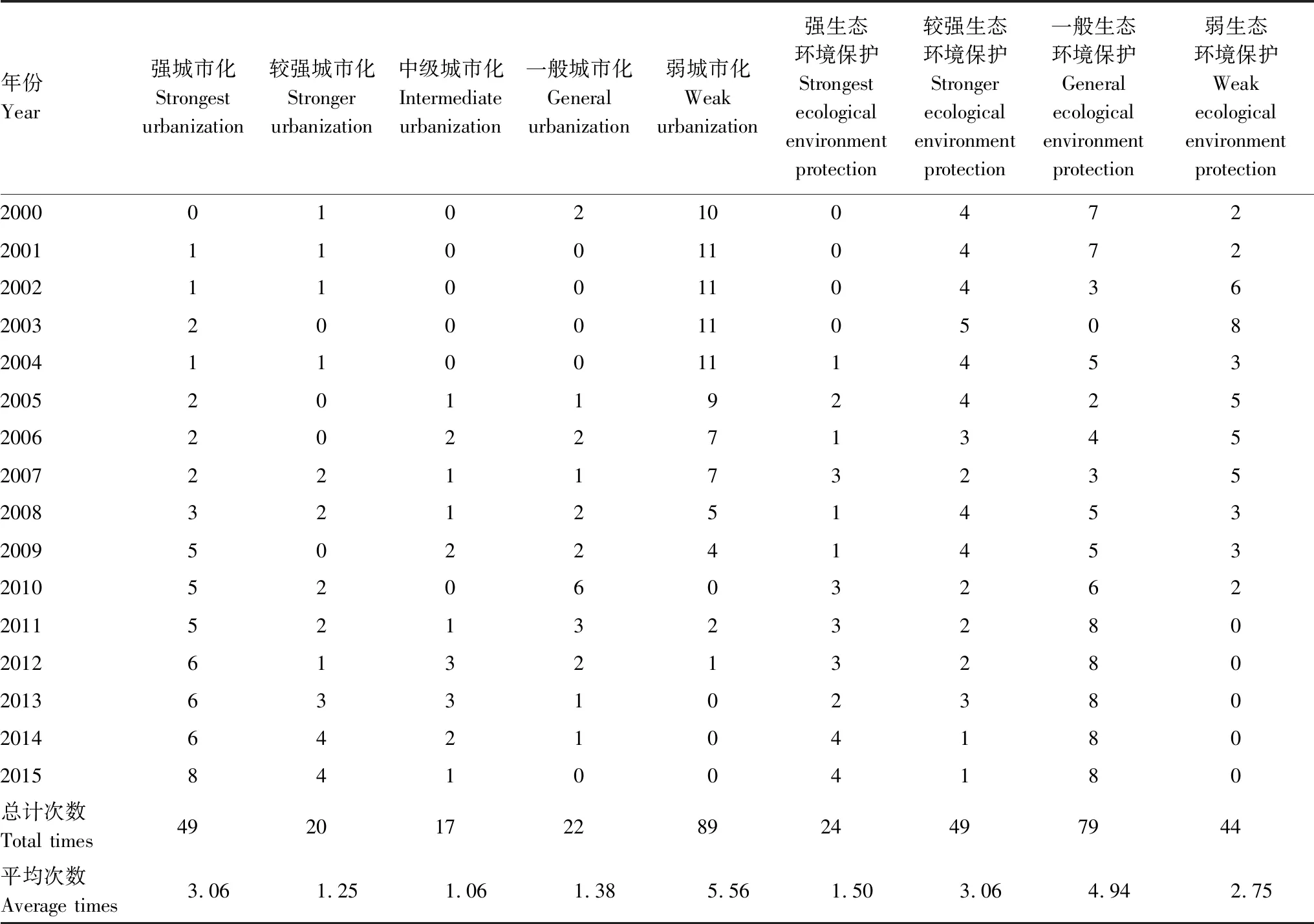

基于表4中不同发展模式的划分原则,本文统计出京津冀2000—2015年13个地市城市化与生态环境不同发展模式的次数及城市群总计和平均次数,详见表5和表6,从表中可以看出:

(1)北京、天津、唐山、石家庄、廊坊是京津冀城市化发展的第一梯队城市,城市化发展较强,均优于其他地市。京津人口、经济、社会、空间“四位一体”全面式城市化发展道路是其他城市新型城市化的模范区;唐山人口和经济城市化优于社会和空间城市化,钢铁产业拉动经济迅速提升;石家庄经济城市化较弱于其他城市化,具有明显的“木桶效应”;廊坊空间城市化较优于其他城市化,衔接京津两市,交通建设受益于京津“同城化”规划。邯郸、秦皇岛、衡水、沧州是京津冀城市化发展的第二梯队城市,中级及以下城市化总年份占比超过60%。邯郸人口城市化与社会城市化具有“一高一低”显著差异,经济和空间城市化居中,工业资源的优势加速人口城市化;秦皇岛空间和社会城市化显著优于人口城市化,经济城市化居中,旅游资源促进社会的发展;衡水空间城市化显著高于人口和经济城市化,位于京津冀十字交叉处,枢纽优势促进交通发展;沧州经济城市化显著高于社会和空间城市化,其空间城市化一直低于均值。邢台、保定、张家口、承德是京津冀城市化发展的第三梯队城市,弱城市化占比62.5%以上。邢台空间城市化显著优于经济城市化;保定空间城市化弱于其他城市化;张家口社会城市化较优于其他城市化;承德经济和社会城市化较优于人口和空间城市化。

(2)北京、保定、张家口、承德和秦皇岛是京津冀生态环境保护的第一梯队城市,均为较强生态环境保护及以上。北京生态环境压力、状态、响应均相对较优,尤其是响应的优势更为显著;保定生态环境状态和响应逐渐变好,但是压力具有增长趋势;张家口和承德生态环境压力和状态均较好,响应也逐步提升;秦皇岛生态环境状态保持良好,响应和压力均具有增长趋势。天津、石家庄、廊坊、邯郸、沧州是京津冀生态环境保护的第二梯队城市,一般生态环境保护期数占比超过68%。天津、石家庄生态环境状态较差,压力和响应均有所提升;廊坊、邯郸和沧州生态环境压力和状态均弱于响应,具有“一俊遮百丑”效应。邢台、衡水、唐山是京津冀生态环境保护的第三梯队城市,生态环境压力和状态均劣势显著,随着生态文明建设政策的推行,响应力度在“十二五”期间显著提升。

表5京津冀城市化与生态环境发展模式地市分类表

Table5ClassificationtableofdevelopmentpatternsofurbanizationandecologicalenvironmenteverycityinBeijing-Tianjin-Hebeiurbanagglomeration

城市City强城市化Strongest urbanization较强城市化Stronger urbanization中级城市化Intermediate urbanization一般城市化General urbanization弱城市化Weak urbanization强生态环境保护Strongest ecological environment protection较强生态环境保护Stronger ecological environment protection一般生态环境保护General ecological environment protection弱生态环境保护Weak ecological environment protection北京15100012400天津12301001141石家庄7216000133唐山8120500610秦皇岛1532511500邯郸4211800115邢台0303100079保定0112127540张家口00231161000承德01321021400沧州0322900115廊坊7103500124衡水112480097总计次数Total times552417298328498744平均次数Average times4.23 1.85 1.31 2.23 6.38 2.15 3.77 6.69 3.38

(3)京津冀2000—2015年城市化进程可分为两个阶段,分别为缓慢发展阶段(2000—2007年)和稳步提升阶段(2008—2015年)。在缓慢发展阶段,弱城市化城市数量较高于均值,京津石和唐山等城市化发展较强,其他地市城市化较弱,主要是人才、资本等内生动力不足,政策、科技等外部条件缺乏。在稳步提升阶段,强和较强城市化城市数量较高于均值,张家口、保定、承德、邢台、沧州、衡水相对滞后,邯郸、衡水、邢台、承德、沧州城市化显著提升,其余地市均保持在较强城市化及以上。随着京津冀“同城化”、“一体化”等城市群协同发展体系的建立,国家在城市建设中投入的资源越来越多,政策红利提升,要素集聚效应显著,同时京津城铁等交通网络的完善也激发了城市发展潜力。

(4)京津冀2000—2015年生态环境保护可分为两个阶段,分别是生态保护攻坚期(2000—2010年)和生态文明建设期(2011—2015年)。在生态保护攻坚期,弱生态环境保护城市数量基本高于均值,政府和企业快速发展经济的同时生态保护投入较低,值得注意的是,2002年弱生态环境保护城市出现断崖式增长,唐山、石家庄、邯郸、邢台、衡水等地市在经济建设的过程中忽视了生态保护,这表明京津冀经济的发展是以牺牲环境为代价的。在生态文明建设期,强生态环境保护城市较高于均值,各地市生态环境保护强度显著提升,且不存在弱生态环境保护城市。“十二五”尤其是党的“十八大”以来,中央政府高度重视生态文明,以其作为我国特色社会主义“五位一体”建设中的重要一环,环境治理等成为各级政府政绩的重要考核指标,这说明环保等政策的实行、政府的重视以及环保规划的顶层设计等非常有益于生态环境保护。

表6京津冀城市化与生态环境发展模式年份分类表

Table6ClassificationtableofdevelopmentpatternsofurbanizationandecologicalenvironmenteveryyearinBeijing-Tianjin-Hebeiurbanagglomeration

年份Year强城市化Strongest urbanization较强城市化Stronger urbanization中级城市化Intermediate urbanization一般城市化General urbanization弱城市化Weak urbanization强生态环境保护Strongest ecological environment protection较强生态环境保护Stronger ecological environment protection一般生态环境保护General ecological environment protection弱生态环境保护Weak ecological environment protection200001021004722001110011047220021100110436200320001105082004110011145320052011924252006202271345200722117323520083212514532009502241453201052060326220115213232802012613213280201363310238020146 42 10 418 02015841004180总计次数Total times492017228924497944平均次数Average times3.061.251.061.385.561.503.064.942.75

3.2 京津冀城市化与生态环境水平时空格局演变分析

本文选取2000年、2008年和2015年京津冀城市化与生态环境系统水平进行空间可视化分析,以此分析京津冀城市化与生态环境水平时空格局演变过程。为了体现不同时间尺度下城市化与生态环境系统评价值的标准性和可比性,依据数理倍数关系将当年城市化系统和生态环境系统评价值的均值的0.5倍、1.0倍、1.5倍作为划分标准。城市化水平类型区分别为高城市化区(>1.5倍)、偏高城市化区(1.0—1.5倍)、中城市化区(0.5—1.0倍)、低城市化区(<0.5倍)4种类型;生态环境水平类型区分别为优生态环境区(>1.5倍)、偏优生态环境区(1.0—1.5倍)、中生态环境区(0.5—1.0倍)、劣生态环境区(<0.5倍)4种类型,如图1所示。从图中可以看出:

(1)高城市化区的空间格局保持不变,偏高城市化区和中城市化区空间格局相对稳定,低城市化区基本不存在(图1)。北京、天津2000—2015年城市化水平均为高城市化类型,集聚了京津冀城市群的优质市场资源、技术人才以及金融资本等,为京津冀城市群“两级”,具有强大的吸虹效应。张家口和承德城市化水平由低城市化提升为中城市化类型,这两个地市是京津冀城市群的生态屏障,是守卫首都的“绿色长城”,城市化要素集聚能力较弱,城市化进程较落后于其他城市。廊坊城市化水平由中城市化提升为偏高城市化类型,作为衔接京津两核的中间地区,廊坊前期城市化发展受制于京津两市的“强磁力”效应,即潜在发展动力不足,后期得益于京津两市的城市“边缘区”效应,即相对其他地市具有“先发优势”。秦皇岛城市化水平由偏高城市化下降为中城市化类型,作为京津冀城市群的生态标兵城市,其坚持“生态立市”,以“青山绿水”为“金山银山”,积极创建生态、康养、绿色、创新型和高科技产业,这也限制了其城市化发展。同时,地理区位条件等的劣势也阻滞了其融入城市群,即秦皇岛未能充分享受到京津冀协同发展“群效应”中的红利。石家庄、唐山2000—2015年城市化水平均为偏高城市化类型,石家庄为省会城市,具有较高的城市首位度,政策优势明显,能够有效吸纳河北城市化发展资源;唐山是我国钢铁生产重地,工业化发展远远超前于其他地市,这为唐山赢得了丰富的城市化发展要素。保定等其他5个地市2000—2015年城市化水平均为中城市化类型,需要强化发展优势,充分利用本地区资源,寻求绿色可持续的创新型城市化发展道路。

图1 2000—2015年京津冀城市化与生态环境系统水平空间演变Fig.1 Spatial evolution of urbanization and ecological environment system level in Beijing-Tianjin -Hebei urban agglomeration from 2000 to 2015

(2)优生态环境区、偏优生态环境区和中生态环境区空间格局相对稳定,劣城市化区不存在(图1)。整体上,京津冀生态环境水平分布格局较为稳定,集中于偏优生态环境和中生态环境类型,这说明京津冀各地市生态环境保护意识较强,对环境违法行为坚持“零容忍”,相对其他城市群,环境规制力度较高。张家口、承德、秦皇岛和保定2000—2015年生态环境水平均为偏优型以上,形成巨大的“伞状”型绿色生态屏障,是京津冀城市群天然的生态涵养区、环境保护支撑区和重要的水源地。北京生态环境水平由偏优型提升为优型,作为我国首都,北京承载着巨大的生态环境压力,但是政府生态环境保护力度也是空前的,研发投入和科技成果都是巨大的。近年来北京以国家生态文明建设作为顶层设计方案,严守生态保护红线,按照首都城市战略定位切实加强生态环境水平检测与管理监督。石家庄生态环境水平由中型提升为偏优型,其由早期的“高耗能、高污染、高排放、低效率”产业发展模式转型升级为绿色、开放、融合、创新和高质量的现代化产业发展模式。唐山等其他7个地市是京津冀城市群工业发展核心区,生态系统风险病理程度较高、大气污染较为严重、工业废弃物排放量较高、以及科技研发投入较低等在不同程度上降低了生态环境水平。

4 城市化与生态环境协同发展格局分析

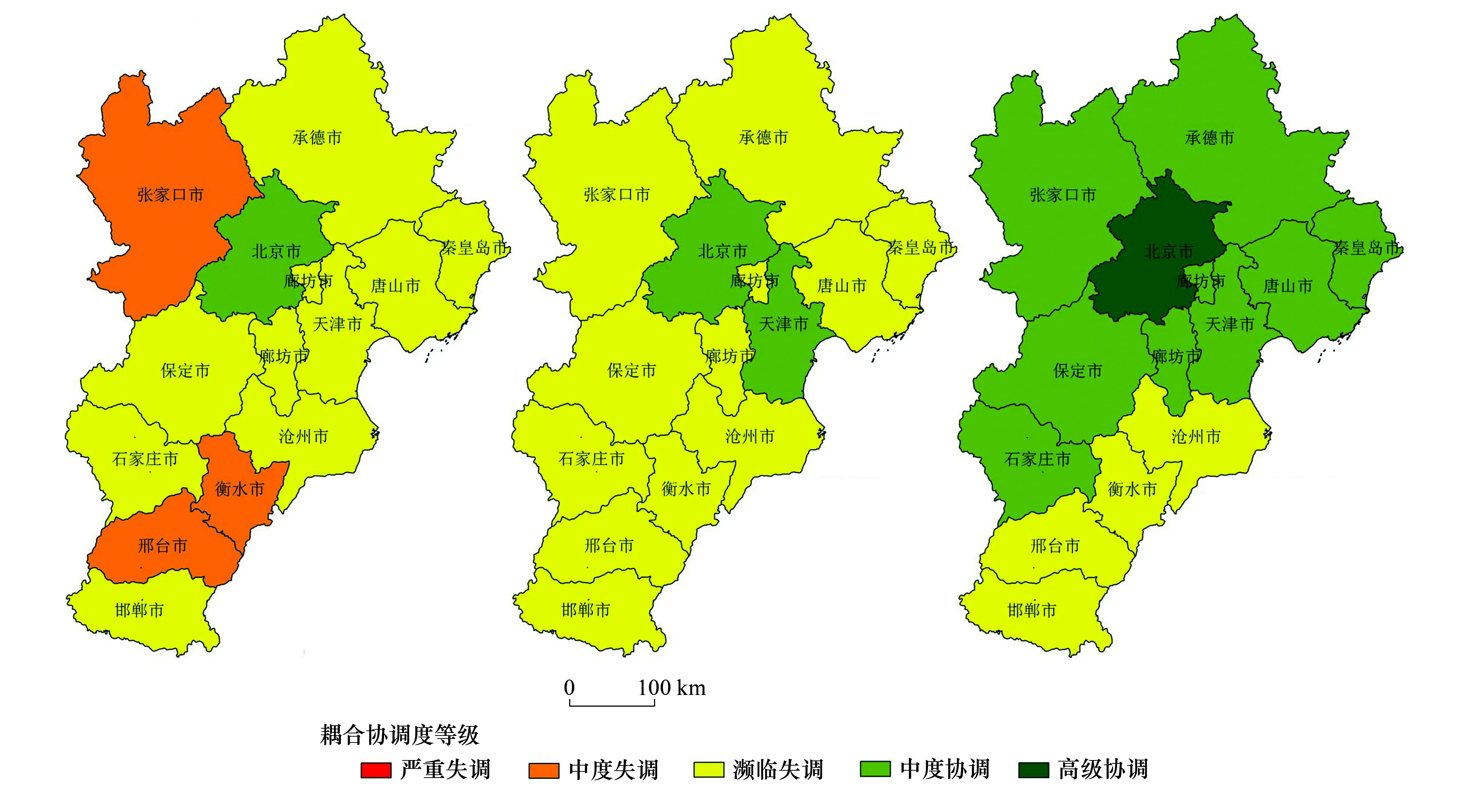

根据公式(4)和(5)分别计算出京津冀城市群城市化与生态环境耦合度和协调度,再依据表3中原则将城市化与生态环境协调度划分为不同等级(图2)以及归纳协调发展模式(表7)。本文选取2000年、2008年和2015年京津冀城市化与生态环境系统协调度进行空间可视化和模式归纳,以此分析京津冀城市化与生态环境系统协调度及其发展模式的时空变化规律。

4.1 京津冀城市化与生态环境协同发展格局时空分析

图2 2000—2015年京津冀城市群城市化与生态环境系统协调度时空演变Fig.2 Spatial and temporal evolution of urbanization and ecological environment coordination in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration from 2000 to 2015

京津冀各地市城市化与生态环境系统协调度整体呈现稳步上升趋势,处于良性发展状态,濒临失调和中度协调为主要类型(图2)。2000年和2008年,濒临失调为城市化与生态环境系统协调度主要类型,分别有9个和11个城市为濒临失调,其中2000年仅有北京(0.656)为中级协调,2008年也只有京(0.745)津(0.639)两市为中级协调,这表明这段时期京津冀城市群城市化发展与生态环境保护较为不协调,即在发展经济的同时忽略了生态环境的保护。2015年,中度协调为城市化与生态环境系统协调度主要类型,共有8个城市为中度协调,其中北京(0.818)为高级协调,符合习近平总书记2014年所提出的“国际一流的和谐宜居之都”的战略目标;仍然有邯郸(0.588)、沧州(0.577)、邢台(0.564)和衡水(0.556)为濒临失调,这四市近年来城市化发展加速,经济建设成效显著,但是同时也牺牲了生态环境,尤其是邯郸和邢台的大气污染较为严重。

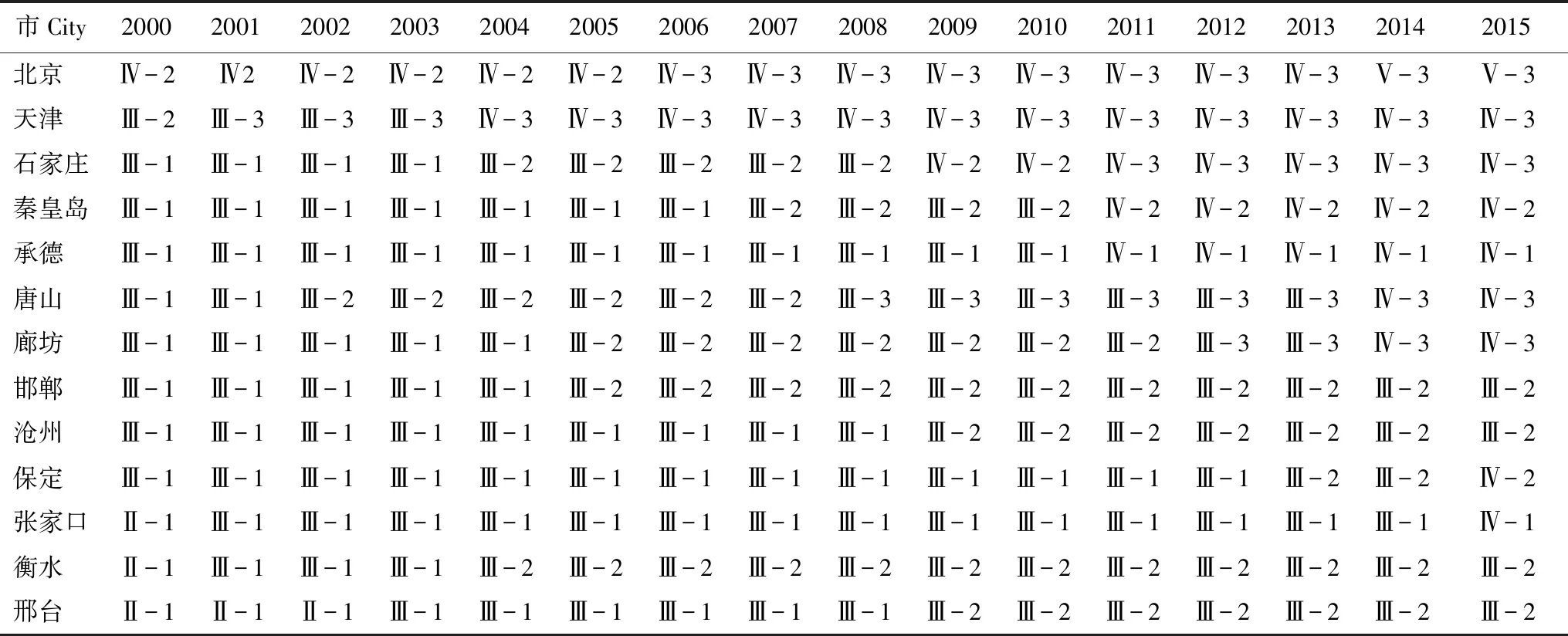

4.2 京津冀城市化与生态环境协同发展格局类型分析

根据表3中原则,本文将2000—2015年城市化与生态环境系统发展模式划分为不同类型,详见下表。为了分析城市化与生态环境协同发展格局类型的时序差异,本文选取2000年、2008年和2015年城市化与生态环境系统发展模式类型进行详细分析。

表7 京津冀城市群城市化与生态环境耦合结果

(1)京津冀城市群城市化与生态环境协同效应类型逐渐由城市化滞后演变为生态环境滞后,生态环境质量的提升已经迫在眉睫。京津冀城市群2000年有11个城市为城市化滞后,2个城市为系统均衡发展,城市化滞后为主要类型,城市化对生态环境胁迫效应显著;2008年有6个城市为城市化滞后,6个城市为均衡发展,1个城市为生态环境滞后,城市化滞后与均衡发展为主要类型;2015年有2个城市为城市化滞后,6个城市为均衡发展,5个城市为生态环境滞后,均衡发展与生态环境滞后为主要类型,生态环境对城市化约束效应较为显著。这说明近年来京津冀城市群城市化进程不断加快,而生态环境的发展相对滞后,快速的城市化进程造成资源环境承载力严重超载等一系列生态环境问题,各级政府在增长“金山银山”的同时也要保住祖国的“绿水青山”。

(2)京津冀城市群各地市城市化与生态环境协同效应类型存在不同的变化趋势,城市的集群发展效应显著。京津两市城市化与生态环境系统基本为中度协调以上水平,子类别变化趋势为均衡发展→生态环境滞后,这说明京津两市生态环境质量的提升落后于经济社会的迅猛发展,其中天津落后程度更大。作为直辖市,京津城市发展实力雄厚,内生性较强,虽然近年来国家陆续出台了一系列环境治理相关的政策和文件,两地生态环境质量有所提升,但是由于其城市人口比重大,问题相对突出,加之该区域气候条件的影响,整体上生态环境质量仍然无法与城市化形成均衡发展态势。石家庄、唐山、廊坊城市化与生态环境系统由濒临失调向中度协调转变,子类别变化趋势为城市化滞后→均衡发展→生态环境滞后。石家庄是河北省会,政策红利明显,具有较高的城市首位度,发展优势显著;唐山素有中国“钢铁大市”之称,在新常态下,其迅速推进钢铁产业转型升级;廊坊位居京津发展轴中心,受益于京津流通性服务业、基础设施建设业等的辐射作用,整体上石唐廊三市重视经济社会发展的同时忽视了生态环境质量的提升,以致生态环境滞后于城市化发展。张家口、承德城市化与生态环境系统基本为濒临失调以上水平,子类别均为城市化滞后。张承两市是京津冀地区的水资源涵养地,对首都形成“伞型”生态环境保护支撑屏障,生态环境良好,且有着大量的自然资源,故这两座城市的生态环境发展水平较高,城市化发展相对滞后。秦皇岛、邯郸、邢台、保定、沧州、衡水城市化与生态环境系统基本为濒临失调以上水平,子类别变化趋势为城市化滞后→均衡发展。这6市的城市化发展相对缓慢,整体开发程度较低,生态环境维持较好,亟需在保护好现有生态环境的基础上,加快推进新型城市化建设。

5 结论与建议

5.1 结论

京津冀城市群在快速城市化进程中,“高耗能、高污染、高排放”的粗放型经济发展模式引发了一系列诸如雾霾、水质污染及生态体系破坏等问题,其城市化与生态环境系统发展模式及其耦合效应的研究已经成为学界与政界的迫切需求。基于上述研究可得出如下结论:

(1)基于城市化与生态环境子系统归纳京津冀城市群不同地市两者发展模式。城市化模式归纳,北京、天津、唐山、石家庄、廊坊是京津冀城市化发展的第一梯队城市,城市化发展较强;邯郸、秦皇岛、衡水、沧州是京津冀群城市化发展的第二梯队城市,中级及以下城市化年份占比超过60%;邢台、保定、张家口、承德是京津冀城市化发展的第三梯队城市,弱城市化占比62.5%以上。生态环境模式归纳,北京、保定、张家口、承德和秦皇岛是京津冀生态环境保护的第一梯队城市,均为较强生态环境保护及以上;天津、石家庄、廊坊、邯郸、沧州是京津冀生态环境保护的第二梯队城市,一般生态环境保护期数占比超过68%;邢台、衡水、唐山是京津冀生态环境保护的第三梯队城市,生态环境压力和状态均劣势显著。

(2)基于城市化与生态环境子系统归纳京津冀城市群不同年份两者发展模式。城市化模式归纳,2000—2007年为城市化缓慢发展阶段弱城市化城市数量较高于均值;2008—2015年为稳步提升阶段,强和较强城市化城市数量较高于均值。生态环境模式归纳,2000—2010年为生态保护攻坚期,弱生态环境保护城市数量基本高于均值;2011—2015年为生态文明建设期,强生态环境保护城市较高于均值。

(3)分析2000、2008和2015年京津冀城市化与生态环境系统水平时空格局演变过程,得出结论:高城市化区的空间格局保持不变,偏高城市化区和中城市化区空间格局相对稳定,低城市化区基本不存在;优生态环境区、偏优生态环境区和中生态环境区空间格局相对稳定,劣城市化区不存在。

(4)分析京津冀各地市城市化与生态环境系统协调度,可知两者协调度整体呈现稳步上升趋势,处于良性发展状态,2000年和2008年,濒临失调为城市化与生态环境系统协调度主要类型,2015年,中度协调为城市化与生态环境系统协调度主要类型。进一步分析子类型,得出结论:城市化与生态环境协同效应类型逐渐由城市化滞后演变为生态环境滞后,生态环境质量的提升已经迫在眉睫;各地市城市化与生态环境协同效应类型存在不同的变化趋势,城市的集群发展效应显著。

5.2 建议

基于以上研究结论,文章提出建议如下:

(1)河北各地市要借鉴京津两市发展模式,从人口、经济、社会和空间四大维度全面开拓新型城市化发展道路,以生态环境保护为抓手,集中力量在本区域打造出集聚区域特色的“美丽中国”绿色城市化样板区,始终坚持党中央“以人为本”和“四位一体”新时代发展精神,坚持产业转型升级和“高科技+”的自主优化思想,并以此模式进行全区域发散式推广,形成“星火燎原”和“多点群发”式新型城市化蓬勃发展之势。京津冀地区要以行政力量破除区域联合发展障碍,实现区域间人才、资本和技术等多要素的复合循环流动,从城市群角度挖掘各地区发展潜力,激发全区域的联动多向交叉式发展。

(2)生态环境保护整体较好地市要继续保持发展优势,“扬长避短”主动寻找问题,始终保有生态环境危机意识,积极创建有关保障措施,杜绝重大生态破坏、环境污染等事件的发生。生态环境保护相对欠佳地市要对比自身发展与其他地市的差距,找准核心问题“对症下药”,以实现精准保护;积极投入人力、物力和财力开展生态环境保护宣传等活动,激发社会力量参与生态环境保护和监督;严禁企业和个人以任何形式排放废弃物和污染物,对于隐患地区和企业要进行逐点不定期清查和“排污重罚”;政府监督和检查方面要“责任到人”、“有责必究”。

(3)京津冀各地市城市化与生态环境系统耦合协调度整体呈现稳步上升趋势,但是濒临失调和中度协调占主导类型,协同发展类型整体上逐渐由城市化滞后演变为生态环境滞后,城市化发展与生态环境保护相对脱节。京津冀各地市在加速城市化发展的同时,也要加大地区生态环境保护的投入和宣传,培育区域性绿色小城镇,以“生态+”思想融入经济社会发展,激发多领域科技研发热情,促进产学研“链条化”和科技成果的快速市场化,积极探索新时代背景下绿色现代化发展道路。同时,京津冀城市群要建立多样化生态保护园区、现代化旅游和康养基地、科技化教育培训机构,推动“退耕还草”、“退耕还林”、“退耕还旱”和“退耕还湿”等政策的实施,促进区域内外多维多向联动发展,创建城市群协同发展机制,继续出台有关政策促进城市群协同发展,各级政府在增长“金山银山”的同时也要保住祖国的“绿水青山”。

(4)京津两市“吸虹效应”过于强大,要素集聚庞大,要逐步实现城市职能的内部分散和外部疏解,建设多个核心区和发展副中心城市,在带动周边城市发展的同时创造新型发展机会。张家口和承德要继续坚持“生态立市”,共建“生态涵养区”,同筑京津冀“伞”型保护支撑屏障,同时积极融入城市群协同发展,把握新时代发展机遇和冬奥会契机,以旅游业为抓手,大力发展冰雪旅游业、大数据服务业、健康养老和能源职业教育等产业。石家庄和唐山位居京津冀南北两端,其发展特点鲜明,石家庄为政策主导型,唐山为市场主导型,两市要主动融合其他城市,形成区域性城市圈,石家庄可以集聚保定、沧州、衡水、邢台和邯郸的部分区域形成河北南部城市圈,唐山可以集聚秦皇岛和承德的部分区域形成河北北部城市圈,在城市群协同发展的基础上实现内部城市圈的“一体化”和“同城化”发展,促进区域性城市圈内部共建共享共治强联动,提高城市发展的要素红利。