都兰地震台地电场数据变化特征分析

2019-04-01赵玉红卢嘉沁

赵玉红,李 霞,卢嘉沁

(青海省地震局,青海 西宁 810001)

0 引言

在地震预报的多路探索中,预测方法的种类也不断增多,仪器精度也不断提高,使得地震前兆信息更多的被发现。而在地震前兆观测中地电场观测技术是重要方法之一,它是一门实验学科,是以观测和研究地球表层地电场的强度以及时空变化规律为内容[1],以探索可能与地震孕育和发生有关联的地电场变化过程为目的的学科,其携带了大量的地球内部重要信息,就目前而言,国内外已经有大量的学者对地电场技术进行了研究,并从大量震例看出,强震前地电场记录到前兆信息是客观事实,也为地震预报提供有用的信息。

但在地震预测研究领域,我们关键在于能否区分真假前兆异常,然而,地电场异常和地震之间的关系并不是一一对应,这就是我们地震预测的难点,由构造作用引起应力变化所产生的异常现象才是我们需要的地震前兆信息,但是除去构造作用外,还有很多外界因素影响数据变化。随着地震研究的深入,以及数子化仪器的加入,虽然大大提高了仪器的采样率以及灵敏度,但由于地电场观测本身受区域电磁环境以及气候因素干扰的特征外,观测中所产生的干扰因素也随之增多,这使得我们如何区分和识别地电场异常变化尤为重要。

因青海省属于大陆高原地区,条件较为艰苦,有地电观测技术的台站较少,所以本文主要利用青海省都兰地震台观测以来的资料,通过每日地电场数据的变化,对引起本台数据变化的各种干扰因素进行分析,包括对观测系统、测区环境、以及外线路等问题,并进行总结分析,发现不同干扰源引起的数据变化形态、幅度不同,从而快速判断,提出相应的防范措施,提高数据质量,为地震预报做好基础工作。

1 基本情况

都兰地震台地电场于2007年10月开始观测,后因观测资料受干扰产出数据不可靠,于2014年11月中旬对台站整体测点进行搬迁,搬迁后数据稳定可靠。该观测点地处柴达木盆地东南隅,地势由东南向西北倾斜。察汗乌苏河断裂带向北西经都兰县隐伏于柴达木盆地东南角,由于受喜玛拉雅运动的影响,新构造运动十分强烈,深大活动性断裂规模大,地处可可西里——巴颜克拉、柴达木、两个大地震带之间,地震活动不但频繁,而且强度高,是破坏性地震的多发地区。

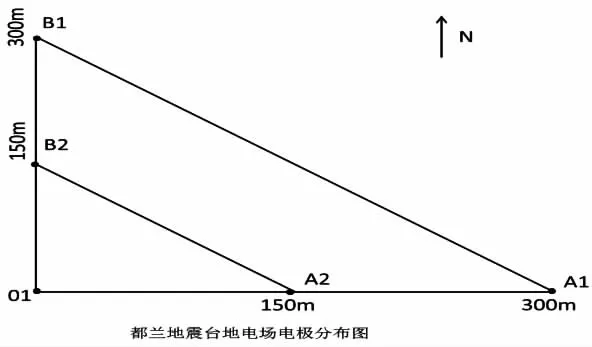

都兰地震台采用的是中国地震局研制的ZD9A-Ⅱ数字化地电场仪,采样率为1次/(分钟·通道),电极采用固体不极化电极,为了有效的排除台站周围噪声的影响,都兰地震台采用多极距的观测系统即:同一方向上布设多道长、短不一的电极距,按照北南、东西、北东3个方向布设测线,外线路采用铠装电缆地埋方式,埋设在地表冻土层以下的沙质沉积物中,如图1所示。地电场观测原场地位于一片农田,公共极,北长极和北短极外线路均由一水渠低层穿过,搬迁后测区周围地形开阔,环境稳定,外线路为地埋,深1.5 m,环境较稳定。

图1 都兰地电场电极布极图Fig.1 Geoelectric flied array diagram at Dulan Seismic Station

2 地电场变化基本情况

地球表面存在天然的电场,台站记录到地电场观测数据主要包含以下四种:一是大地电场(全球性或区域性变化的地电场),其场源来自地球外部电离层中的各种电流体系,包含两类,一类是平静变化,该变化是连续出现的,具有一定的周期性主要反映地电场日变化。另一类是干扰变化,该变化是偶尔发生的,没有确定的周期性,干扰变化是间断出现,持续一段时间后消失,如地电暴、地电湾扰和地电脉动等;二是自然电场(局部性相对稳定变化的地电场),其源于地下介质的物理化学反应引起的正负电荷分离而产生的电效应,包括氧化还原电场、过滤电场、接触扩散电场等,自然电场是相对比较稳定的,但过滤电场中山地电场和河流电场会受到季节性水位变化的影响[2]。三是由电极极化引起的干扰变化;四是由环境引起的干扰变化。

在地震监测中一般利用地电场的日变化来分析与地震的关系[3],所以本文仅仅从台站记录到的地电场日变化进行分析。而产生地电场日变化的主要原因是在地球自转的作用下,由于太阳活动的变化,在观测点上空产生了电离层等离子体中的周期性电流变化,而这种周期性电流变化对地球表面具有一定规律的变化,周期为1天。理想状态下,台站记录到比较典型的静日变化,波形由全日波和半日波等波形叠加而成,形成峰(谷)的变化形态,可以连续出现或重复出现,具有确定的周期性;而在扰日变化中,由于其频率成分比较丰富,周期性不很明显,变化幅度可能较大。

由于目前技术的进步,台站地电场观测系统多采用多极距的布设方式,这种方式布设,对于台站附近的干扰源,同一台站、不同长短极距的地电场观测资料会记录到形态不同的变化信息,而其他附近台站却不一定能记录到这种变化,即反映记录到地电场数据变化的局部信息。这也说明了地电场观测系统能记录到较大范围大地电场的各种变化。

2.1 都兰台地电场正常日变化

为了更好的判断出异常数据是否是前兆信息,所以我们需要了解本台数据正常日变形态,而台站记录到的正常地电场日变化分为静日变化、扰日变化。都兰台地电场大部分日变化具有典型的变化形态,在磁平静日时,如图2显示,曲线记录形态属于“两峰一谷”型,每日有两个起伏变化,且具有重复性,也就是说不同时段记录到的地电场日变化具有相似的变化形态,包括变化的幅度、波峰点、波谷点出现的时刻,基本上每天的12时左右呈低值状态。它也反映了地电场日变化可能与每天的太阳辐射情况有关,每天正午太阳辐射最强时段,地电场均处于低值,而在辐射较弱的晚上或者夜间,电场变化则均处于平稳状态,每天的日变化最大幅度也在5~6 mv/km,这也与反映了地电场日变化的幅度也与地理纬度有关,都兰台属于高海拔地区,即纬度越高日变化形态幅度越小。

图2 都兰地震台地电场日变形态Fig.2 Daily variation of geoelectric field of Dulan Seismic Station

2.2 磁暴期间记录的地电场变化

地电暴与太阳活动有关,几乎在全球同时发生,它与地球磁暴具有同步性,是由于太阳辐射引起的带电粒子流,使得台站在磁暴期间记录到地电场急剧变化,在地球赤道处记录到的变化幅度最大、持续时间可长达13天,随着纬度的升高变化幅度逐渐减小。在电磁暴过程中往往叠加电磁干扰和电磁脉动,因此其形态非常复杂,它是突然发生的,电暴结束后,地电场数据恢复正常。

地电暴每年都会发生几次,其变化形态很容易被当成人为干扰或者其他异常被处理,所以需要我们避免这种问题出现。图3为2016年3月11日都兰台地电场观测数据,从图中可以看出台站能够清晰的记录到地电暴事件,最大K指数为6,它与地磁变化具有较好的同步性,在磁暴期间,地电场日变化被打破,会记录到频率较高、幅度较大的扰动变化,具体变化幅度与磁暴的强度大小有关,即磁暴的强度越大记录到的地电场变化幅度也越大,这也反映了地电场观测记录到的一部分信息来源于外空电流在地球内部产生感应电场而引起的,也就是说太阳粒子流引起的磁暴会使台站记录到的地电场有较大的变化。这种变化对地电场同方向的长短极距的影响也是同步的,其相关系数一般不会受到影响,都兰台在大磁暴过程中,相关系数达到0.999、0.999、0.999。

可以看出,当6道长、短极距日变形态同步出现这种较大畸变,正常日变形态被压制,其变化特征表现为脉冲形式、高频信息、急剧变化,此时,我们应该与地磁场变化信息进行比对,这种同步响应能真实反映区域内太阳活动对观测资料的影响,在日常工作中可以不处理此类变化。

图3 磁暴期间记录到的地电场同步变化形态Fig.3 Curves of minute value of the geoelectric field during the geoelectric storm

这两种数据变化是地电场观测记录中正常的变化,但往往地震前兆与这些正常变化夹杂在一起产生,所以需要我们认真区分和识别这些信息,才能更好的为地震预报提供有用的信息。

3 干扰调研与措施

我国地电场台站观测主要受到的变化因素主要有观测系统、气象、观测环境、以及人为因素等。而都兰台自安装地电场观测技术以来,在日常运行过程中也出现一些引起数据变化的干扰,比如:观测系统、测区环境改变干扰、游散电流变化干扰等,下面对这些干扰进行详细说明。

3.1 观测系统问题

地电场观测系统主要由测量系统、装置系统、校检系统组成。也就是台站观测所用的电极、外线路、仪器、配线盘等构成,它们运行好坏直接影响着数据的质量。

3.1.1 电极、外线路

地电场观测出现最多的问题就是电极问题,因为电极不稳定、寿命短、易极化。当台站将电极埋好后,地表土壤中离子的电位通过台站布设的电极内部的电解质传递给金属导线,即土壤中的离子与电极中电解质、电极中电解质与金属棒之间的接触,从而产生极化电位,当电解质发生改变时,会造成极化电位的不稳定变化,这种不稳定变化与台站记录到正常日变化信号相互叠加在一起,造成台站观测到的数据出现各种随机曲线变化。所以当务之急我们需要解决这种电极长期不稳定的原因。

而都兰地震台在搬迁前主要的问题就是电极长期不稳定和外线路绝缘不好,从图4中可以看出地电场观测到电位差就不稳定,记录到的数据出相关性也会越差,差值也就越大。记录到的数据不规则的出现大幅度突跳、不规则的台阶,看不出任何地电场正常的日变形态,相关系数也越差,最大变化可以达到上千毫伏每千米,为正常数据变化的上千倍,而造成这种变化的原因是电极是在水中埋设,采用的是固体不极化电极,距今快4年了,长期在水中浸泡容易造成电极不稳定,以及外线路绝缘不好。

图4 受电极、外线路干扰记录到的地电场分钟曲线图Fig.4 Minute value curves of unstable electrode interference and external interference

通过对这类干扰的排查,总结出以下变化特征:①数据出现漂移;②数据出现无规则大幅度突跳、台阶;③相关系数较低、差值较大;④变化幅度大于正常几十倍几百倍甚至几千倍;⑤电极埋设超过3年以上,所以解决这类问题,我们需要及时更换不极化电极,并且适当的增加电极的埋设深度,以及每月检查外线路绝缘问题。

3.1.2 仪器时钟错误

地电场数据变化与时间服务密切相关,当时钟偏差时,数据同步性降低,对数据分析也会造成影响。针对这类问题,所以需要台站人员每天进行时钟的校准,定时查看网页上的时间和仪器面板上的时间。

3.1.3 仪器死机现象

台站位于西部高海拔地区,属于典型的高原高寒大陆性气候。该地区常年风多风大、干旱少雨,早晚温差较大,平均±20℃,平均气温2.7℃,海拔3200 m,冬季室内温度较低,地电场仪器会出现冻死机现象。图5是2015年2月16日地电场观测数据,16日11时开始长、短极距出现走直线现象,导致数据被压制出现,看不出日变形态,所以将走直线部分剔除。根据台站人员的长期经验,17日11时重启数采,所有测项出现单点突跳现象,后恢复正常记录。

图5 仪器死机记录到的地电场日变形态Fig.5 Interference minute value curves of the instrument crashes

根据这类干扰现象,总结出当数据出现走直线状态,可以判断为仪器被冻死机,所以解决此类问题需要台站人员重启数采,并用棉布裹住数采或者在条件允许的情况下放置空调,保证仪器房内恒温。

3.2 观测环境对观测资料的影响

3.2.1 降雨干扰

降雨对测区环境的影响属于局部的自然电场变化,降雨对观测资料的影响主要表现为以下两点:一是降雨对电极造成极化现象,二是降雨对观测数据的实际变化。电极的极化对铅电极较为明显,本台使用的是固体不极化电极,有效的降低了电极极化问题。降雨对都兰台的观测数据主要表现为相关系数降低,造成这类干扰的原因是降雨导致电极附近的含水量发生变化,导致电位发生变化,从而使电极的稳定性发生变化,周围电场的不均匀性改变也同时影响着观测值的变化。

总结都兰地震台历年降雨记录发现以下特征:降雨量较小时,长、短极距的相关系数与正常时变化不大,差值也较小;有降雨增大时,长短极距差值明显增大,相关系数也会降低,随着降雨量的逐渐减弱,长短极距差值及相关系数又逐渐恢复到正常水平。

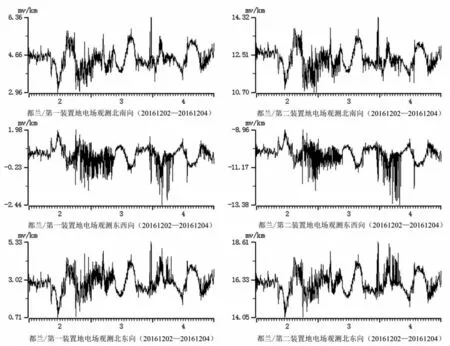

3.2.2 游散电流干扰

地电场观测对测区环境要求较高,在测区2 km范围内有任何游散电流存在都会导致局部自然电场发生改变引起观测数据的变化,其表现为数据突然出现高频、毛刺变化。图6为都兰台2016年12月2日至4日地电场长、短极距六测向观测曲线,可以看出,连续三天地电场所有测道大约在17时至次日08时出现急速变化,09时至当日17时数据恢复正常记录,表现形态为夜间干扰,日出干扰减缓,后经过3天现场落实并综合分析认为:该异常是由于电流电源干扰所致,干扰源来自当地游牧民布设的土地电网,而并非工厂用电及民用电、变压器等漏电产生。因此,该异常为人为因素导致的干扰异常。

可以看出当他们工作,发电机为设备供电,并且接有地线,当发电机启动工作时,会有部分游散电流通过导线流入地表土壤,引起土壤介质中带电离子的电位发生变化,从而造成地电场观测数据的突变。

图6 游散电流干扰记录到的都兰台地电场日变形态Fig.6 Daily variation of the geoelectric field of Dulan Seismic Station affected by current interference

这也说明了随着技术的进步,地电场能检测到测区外很远的微小电流存在,所以当观测数据出现这种高频、毛刺现象,我们应该仔细寻找台站周边有无这种漏电现象,比如路灯、周边有无大型机械设备工作等。

4 结论与讨论

通过研究都兰台地电场异常出现的原因以及应对措施,可以看出:

(1) 如何能快速判断异常并解决干扰源,是需要我们对当地地形地貌、地下构造、周边环境情况、布设类型、天气变化、当地居民的生活规律等各个因素都非常了解。

(2)在排查过程中,我们首先要对数据进行分析,大致判断是什么因素造成的异常,然后采用由室内向室外、先装置、后仪器、外线路、观测环境和观测场、再电极”的异常排除方法,逐一检查、逐一排除,最终解决问题。

(3)通过数据不同,变化形态、幅度是可以快速判断出数据变化的异常源,对获得真实数据、提取有用的地震前兆电场信息有很大帮助。