河南省2013—2018年审定的弱春性小麦品种产量结构分析

2019-03-30王玲燕黄金华张素平马海涛朱红彩窦士树闫春霞

王玲燕,黄金华,张素平,马海涛,朱红彩,窦士树,闫春霞

(新乡市农业科学研究院,河南 新乡 453000)

河南是中国小麦第一主产省[1],总面积、总产量以及商品粮均居全国第一[2],小麦生产在河南省具有特殊地位。作为人口大国,在土地供给持续下降的情况下,依靠单位面积产量的提高是保证粮食有效供给的手段之一,而培育高产品种能够有效提高单产[3-4]。目前,小麦育种工作正处在艰难的爬坡阶段,鉴此,对河南省 2013—2018 年审定的弱春性小麦品种试验结果进行系统分析,拟找出弱春性小麦品种主要农艺性状的演变规律,为河南省弱春性小麦育种目标的制定提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

河南省2013—2018 年通过审定的共 33 个弱春性小麦品种(2016 年通过审定的小麦弱春性品种仅 1 个,代表性不强,未列入),利用这 33 个小麦品种在河南省小麦区域试验以及生产试验的资料进行研究。

1.2 方法

通过 Excel对上述 33 个品种的有效穗数(x1)、穗粒数(x2)、千粒重(x3)与产量(y)进行整理;通过 DPSv9.01,对数据进行变异分析、相关分析、偏相关分析与通径分析,研究各要素之间的相互关系。

2 结果与分析

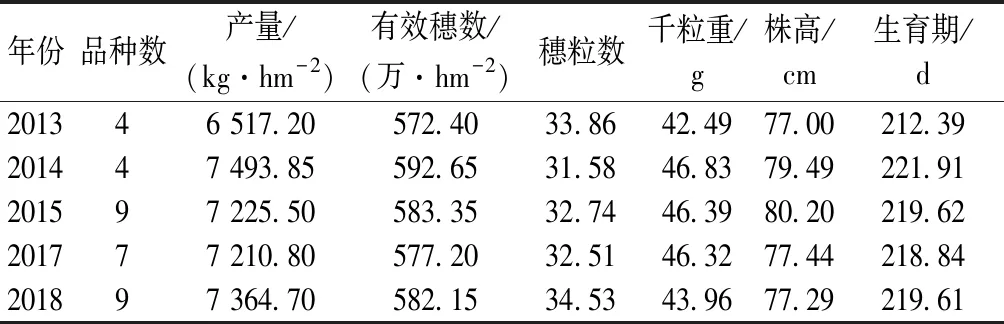

2.1 产量潜力及产量构成要素变化趋势

由表1可知,2013—2018年河南省审定的弱春性小麦品种平均产量呈波动趋势,平均产量为7 162.41 kg·hm-2,比2013 年平均产量增加645.21 kg·hm-2,增产9.00%。2014年7 493.85 kg·hm-2产量最高,比2013 年增加976.65 kg·hm-2,增产14.99%;还可看出2015—2018年审定的品种平均产量变化幅度不大,表现比较稳定。

从产量构成上看,6年有效穗数平均581.55万·hm-2,穗粒数平均数为33.04粒,千粒重平均为45.20 g,株高平均78.28 cm,年度间变化幅度不大。

表1 2013—2018年河南省审定弱春性小麦品种的 产量及其构成要素

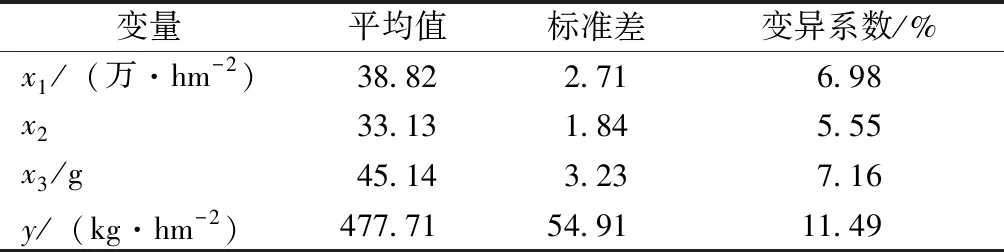

2.2 变异分析

由表2 可知,产量及构成三要素的变异系数大小为产量(y)>千粒重(x3)>有效穗数(x1)>穗粒数(x2),说明河南省近6年选育弱春性品种时,对穗粒数和有效穗数的选择相对较差,但在生产中却可以通过栽培措施改变弱春性品种的穗粒数和有效穗数来获得较高的产量。有效穗数和千粒重的变异系数非常接近,说明近6年河南育成的弱春性小麦的产量三要素已经达一个比较稳定的结构。但产量相对不稳定,这可能受年度变化、栽培措施不同等因素的影响。

表2 小麦产量构成三要素的变异系数

2.3 产量构成三要素与产量的相关分析

从表3可知,弱春性小麦品种产量三要素与产量的相关系数大小顺序为:有效穗数>千粒重>穗粒数。三要素都与产量呈正相关,有效穗数与千粒重相关系数比较接近,二者与产量的相关达到极显著水平,穗粒数与产量的相关不显著。有效穗数与穗粒数、穗粒数与千粒重之间的相关性均呈为负值,表明二者之间存在一定的制约性,生产中提高其中一方会对另一方造成不利影响。要想获得高产,产量三要素之间需要达到一个较高水平的协调与平衡。

表3 小麦产量构成三要素与产量间的相关系数

2.4 产量构成因素间的偏相关分析

由表4可以看出,产量三要素均与产量呈极显著正相关,其中,有效穗数与产量的偏相关程度最高(r=0.84),千粒重次之(r=0.80),穗粒数最小(r=0.77)。这说明河南省弱春性小麦高产育种策略应增加有效穗数,提高千粒重,挖掘穗粒数的潜力。

2.5 产量构成因素与产量的多元回归分析

把河南省2013—2018年通过审定的弱春性小麦品种,以Y为因变量,以x1、x2、x3为自变量,通过多元回归分析进行小麦产量构成因素与产量的数据处理,建立模型(表4):y=-1 178.52+15.56x1+17.77x2+10.27x3。

表4 小麦产量构成三要素对产量的偏相关分析和 多元回归分析

注:b0为常数,b1代表有效穗数,b2代表穗粒数,b3代表千粒重。

对小麦产量构成因素与产量的回归系数的研究表明,模型中小麦各性状t测验均达极显著水平,方差分析结果,F=40.72**,达到极显著差异。r=0.896 0,R2=0.802 8,调整相关r′=0.884 9,调整后的相关系数非常高,说明以此建立的方程非常可靠。在另外两个因素相对固定的前提下,单位面积有效穗数每增加一个单位,产量增加15.56 kg;穗粒数每增加一个单位,产量增加17.77 kg;千粒重每增加一个单位,产量增加10.27 kg。

2.6 产量构成因素对产量的通径分析

回归方程确定了各主要性状的直接作用,但各主要性状间的相互作用没有表达出来。为了更全面掌握主要性状对产量的贡献大小(直接作用和间接作用及相互关系),进行以下通径系数分析。由表5可以看出,近几年弱春性小麦品种产量构成三要素中,对产量的直接通径系数大小顺序为:有效穗数(0.767 8)>千粒重(0.604 7)>穗粒数(0.594 3),说明有效穗数对产量的直接作用最大,千粒重与穗粒数对产量的直接作用相当,通径分析与相关分析表现一致。从间接通径系数看,有效穗数与穗粒数、穗粒数与千粒重间的间接通径系数为负值,因此,在弱春性小麦高产育种过程中,应重视有效穗数与穗粒数、穗粒数与千粒重之间关系的协调,以达到小麦高产的目标。这说明产量三要素之间存在着很强的制约关系,任一产量因素的提高,都会限制和削弱其他要素对产量的作用。

表5 小麦产量构成三要素对产量的通径系数

3 小结与讨论

河南省2015—2018年审定的弱春性小麦品种产量幅度变化不大,比较稳定,平均为7 162.41 kg·hm-2;从产量构成上看,有效穗数、穗粒数、千粒重、株高年度间变化幅度也不大。变异系数产量最大,穗粒数最小,表明近年在选育弱春性小麦品种过程中,对穗粒数和有效穗数的选择相对较差,但在生产中却可以通过栽培措施改变弱春性品种的穗粒数和有效穗数来达到较大的增产潜力。相关分析结果表明,有效穗数、千粒重与产量呈极显著正相关,穗粒数与产量呈正相关,但相关不显著,相关程度为:有效穗数>千粒重>穗粒数。通过偏相关分析结果表明,产量三要素与产量呈极显著正相关,偏相关程度为:有效穗数>千粒重>穗粒数。通径分析结果表明,3个产量构成因素对产量的直接通径系数为:有效穗数>千粒重>穗粒数,且都是正值。3种分析结果一致,表明在弱春性小麦高产育种时,应重点考虑有效穗数对产量的影响,这一性状在选择时应放在首位,其次是千粒重,穗粒数对产量的影响最低,可以放宽对穗粒数的选择。

通过多元回归分析,建立小麦产量构成因素与产量的回归方程,模型中小麦各性状t测验均达极显著水平,方差分析达到极显著差异,相关系数较高,证明建立的方程可靠,建立的回归方程可以用来预测产量。

本研究结果与有关报道或同或异[5-8],这可能与研究小麦品种的时间、对象、生态环境、栽培措施等的不同有关。有待做进一步比较研究。