我国通识教育研究的进展及前瞻

——文献计量分析的视角

2019-03-29乔晓虎

乔晓虎

(四川民族学院,四川康定626001)

一、引言

中国近代大学通识教育理念来源于西方大学教育理念、传统儒家教育理念及教育改革实践,具有丰富内涵。[1]近年来,我国以国外及港台知名高校经验为参照,以国内知名高校为主阵地,进行了大量艰苦而富有成效的本土化探索。其中比较典型的通识模式有:中山大学和重庆大学博雅模式,清华大学新雅模式,北京大学元培模式等;围绕课程体系设置,纵向来看有:低年级开展通识教育、高年级开展专业教育为主要特征的“叠合模式”和通识教育与专业教育协调同步发展的“楔形模式”,[2]横向来看有:“体系化课程”“模块课程”“核心课程”等;推进通识教育的方式有:北京大学以元培学院为试验点的小步探索和复旦大学的全面推进等。

当前,通识教育研究已成为我国高等教育领域关注的热门话题,通识教育发展进入崭新时代,但作为反映通识教育领域研究现状及问题的元研究——通识教育研究的文献综述缺乏。与我国通识教育研究上千篇的论文总量相比,综述文章仅有8篇,而且已有综述侧重于主观归纳,基于信息特征客观统计分析的只有3篇,这与目前通识教育繁荣发展的现状显得格格不入。鉴于此,本文运用文献计量分析方法,客观透视大数据背后显现的通识教育研究现状及问题,避免主观性判断或文献太多容易导致以偏概全的情况,增强研究的客观性和科学性,为今后推进通识教育研究提供参考。

为尽可能保证数据齐全,文章规避人为减小检索范围的情况,不限年份选取中国知网CNKI学术期刊库收录的以“通识教育”为主题的文献数据,具体检索表达式为:(核心期刊=Y或者CSSCI期刊=Y)并且(主题=通识教育)(精确匹配),共检索出2691篇论文,日期为2018年3月31日。为提高研究结果的可信度,本文重视数据审核、筛选等预处理工作,通过对论文标题、摘要、关键词等内容进行阅读反复矫正,删除了会议通知、书评、广告、重复论文等不符合要求的论文148篇,最终期刊论文2543篇。运用文献计量学的分析方法,辅助以SATI3.2、SPSS22.0、EXCEL等软件,从发文数量、发文期刊、发文机构、核心作者、研究方法、研究主题和研究趋势方面,对2543篇通识教育论文进行分析,探析我国通识教育研究情况。

二、通识教育研究基本情况

(一)发文数量分析

利用EXCEL软件绘制论文数量和累积量随年代变化的分布图、论文累积量拟合曲线图,如图1所示,通识教育研究总体呈上升发展趋势。最早的通识教育核心论文为上海交通大学宓洽群于1994年在《教育发展研究》上发表的“加强通识教育提高学生的人文素养”一文。总体上看,我国通识教育研究可以分为初始阶段、成长阶段:1994-2001年为初始阶段,对通识教育研究关注少,发文量呈现波浪形,研究处于萌芽和起步阶段;2002-2017年为成长阶段,通识教育研究热度逐渐增加。其中2002-2010年论文数量急剧增长,2011-2017年,论文数量增长平缓,基本保持高位震荡。2018年由于统计时间限制数据不完整,检索到的论文数量较少。文献的累积量在时间序列上可用曲线Y= 6.6284x2-26481x+3E+07拟合,R2值为0.994,表明该曲线与实际文献累积量的发展曲线吻合程度很好。文献累积量的发展曲线位于该抛物线上升的区域,可以预测未来通识教育研究文献数量将继续增加。

图1 1994-2018年通识教育期刊论文数量图

(二)发文期刊分析

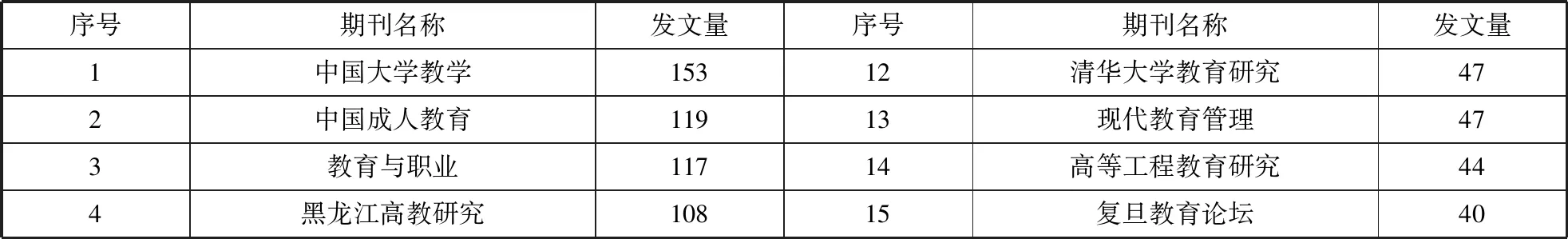

考虑到不同时期期刊名称变化造成期刊数量统计不准确的现象,先对这些期刊按现在使用的名称进行统一。然后运用SATI3.2软件对“来源”字段进行抽取和频次统计,发现2543篇论文刊载在387种核心期刊上。期刊发文数量界限不明显,不适宜用布拉德福定律确定核心期刊群方法。如表1所示,发文量≥30篇的期刊共计22种,发文量占比53.28%,这些期刊形成了通识教育研究的主要阵地。22种期刊中南大核心期刊和仅是北大核心的期刊各占一半,期刊类型多为高等教育类期刊,这从一个侧面说明我国通识教育研究已成为高等教育研究领域权威期刊青睐的话题,对于推动通识教育研究发展大有裨益。

表1 通识教育研究发文量≥30篇的期刊

续表

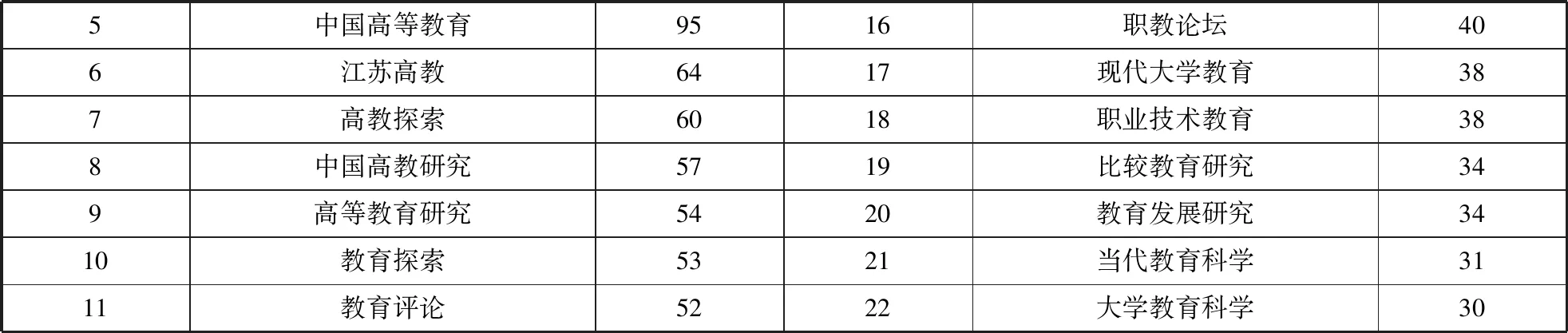

(三)发文机构分析

对发表通识教育核心论文的一级署名机构进行查重和归并,将分支机构全部归入主体单位中。运用SATI3.2软件对“地址”字段进行抽取和统计,利用EXCEL软件作图,结果如图2。发现以下特征:一是不论是从发文机构数量还是发文数量来看,高等院校都是我国通识教育研究的主阵地。通识教育研究发文机构按性质可归为高等院校、中小学、党校、科研机构、出版社、行政机关、企事业单位等七类,共有725个,其中高等院校有673个,占比92.8%;发文2469篇,占比97.1%。二是通识教育研究在机构分布上“分散”,在关注度上表现出高校“集群”。这些高校多为知名高校和师范类院校,所在地区属于一线城市和区域中心城市,研究呈现校内重视、校际联动的良好局面(校内成立专门部门,如博雅学院、新雅学院、复旦学院、求是学院等,校际搭建合作平台,有大学通识教育联盟、川渝地区通识教育联盟、长三角教育联盟等),为推动通识教育的理论传播和实践探索做出了积极贡献。

图2 发表通识教育论文数量最多的前20所高校

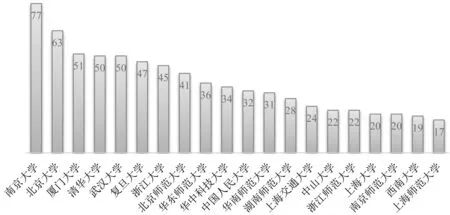

(四)核心作者分析

本文援引中国社科院郝若扬关于仅仅运用普赖斯定律从发文量角度确定核心作者具有一定的片面性、应在产出量的基础上考虑研究成果的重要性和影响力来确定核心作者的观点,[3]将发文量大、被引频次高的作者确定为核心作者。依据普赖斯定律[4]分别计算出发文量≥3篇的高产第一作者,被引频次≥22次的高被引作者,对符合以上两个标准的作者进行统计,最终确定58个核心作者。进一步对核心作者的高被引论文进行分析,发现两点特征:一是依据自身学科背景,形成独特的研究视角。北京理工大学庞海芍和北京大学沈文钦侧重于从历史和比较的视角研究通识教育(博雅教育)的古今中西;厦门大学别敦荣和中国人民大学周光礼侧重宏观视角研究大学教育理念与发展。二是研究广度不同。清华大学李曼丽和武汉大学冯惠敏早期比较关注通识教育内涵及国外通识经验介绍,后期关注通识课程的设计与实施效果、通识能力评价;北京大学王义遒、著名科学家教育家杨叔子主要对文化素质教育及其与通识教育关系进行探讨;厦门大学张亚群聚焦通识教育传统与理念的研究;浙江师范大学季诚钧较多关注高师院校课程体系和课程设置。进一步分析合作情况,核心作者的合著率为32.7%,合作程度比较低。合作关系以校内合作为主,校际合作较少。校内合作中,师生合作和师师合作平分秋色,师师合作占13.4%,师生合作占13.8%,校际合作占5.5%,独著率高达67.3%。

表2 发文量和被引频次前10位的作者信息

(五)研究方法分析

以精读摘要为主、泛读正文为辅确定研究方法。对于包含多种研究方法的,取主要研究方法进行统计。根据研究方法实际情况,参考徐辉、季诚钧[5]对高等教育研究方法的划分,将通识教育论文研究方法分为定性与思辨、定量与实证二大类七小类研究方法。从具体方法来看,纯思辨研究最多,占64.22%,国外、港澳台通识实践的经验介绍为15.93%,基于历史视角和比较视角的研究较少,分别为1.85%和3.07%,文献综述最少,只有0.63%,显现出我国通识教育研究缺乏对通识教育历史演变的思考和对现有研究的综合论述,这可能与通识教育真正进入我国时间不长,而通识教育研究的活动性专业性强不易综述等客观原因有关。定量与实证研究中,实践探索和调查研究类分别占8.93%和5.39%。针对实践探索研究,从地域分布上来看,主要集中在北京、上海、广州、南京、杭州、武汉、西安等高校聚集地区;从高校属性上看,以985/211高校为主,占比61.2%,但以北京联合大学、宁波大学、汕头大学、顺德职业学院、黑龙江职业学院为代表的地方高校崛起迅速,占比达到38.8%;从内容范畴上来看,既涉及人才培养模式、人才培养方案、课程体系等宏观研究,也有核心课程建设、教学模式及教学设计、通识师资、通识评价等微观研究。

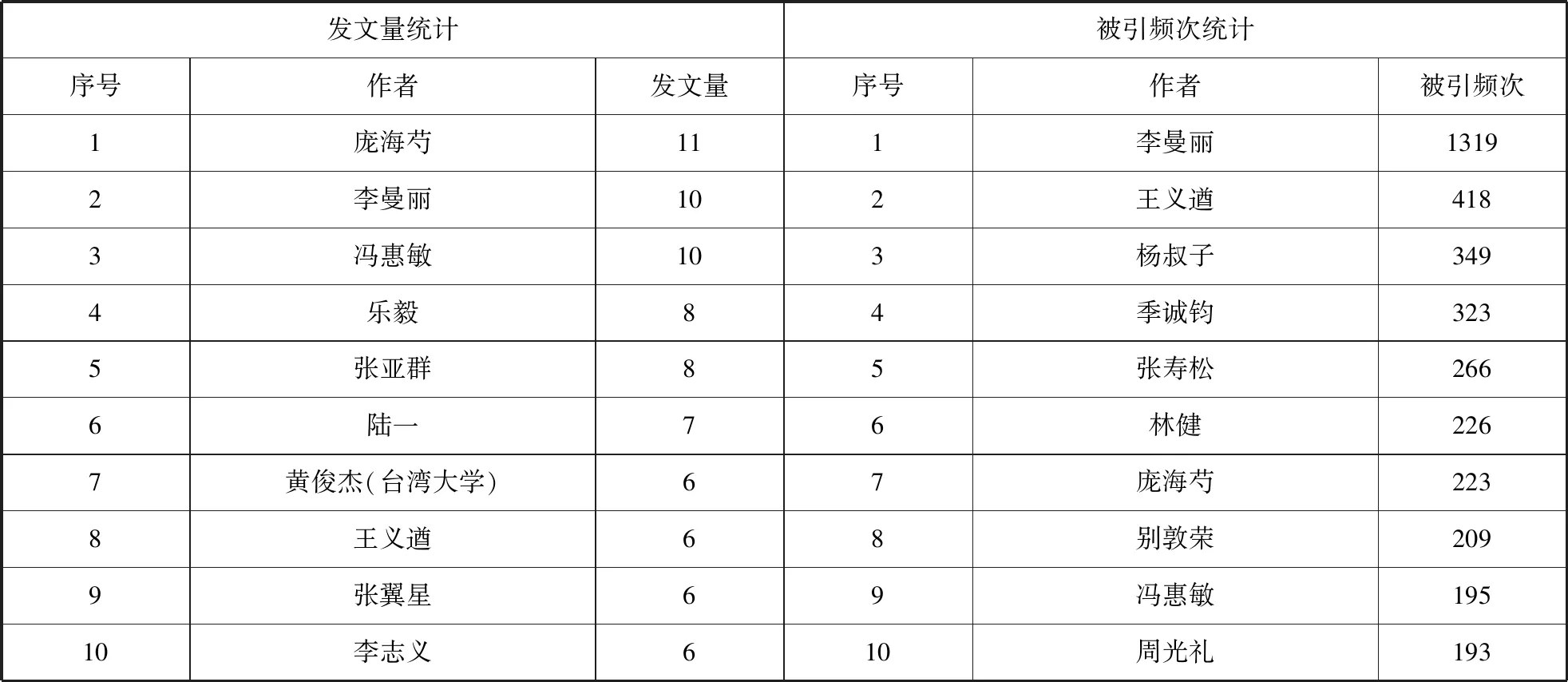

三、通识教育研究的主题分析

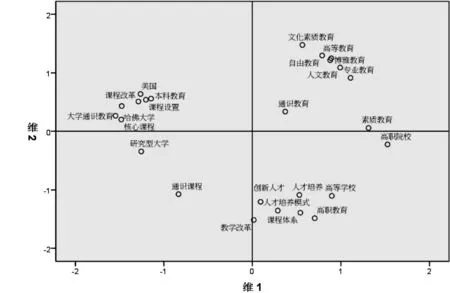

研究主题主要通过关键词来反映。先对2543篇论文关键词进行数据整理:删除比较宽泛与主题无关的关键词(如“思考”“学校”“教育”等),合并意义相近的关键词(将“高等学校”“高等院校”合并“高等学校”,将“通识教育课程”与“通识课程”、“通识教育课”、“通识课”合并成“通识课程”等),然后对关键词频次进行统计。选取频次≥30为高频关键词,共计25个,依次为“通识教育”“专业教育”“高等学校”“通识课程”“高等教育”“课程体系”“人才培养模式”“美国”“课程设置”和“人才培养”等。利用SATI3.2软件构造相似矩阵,进而构建相异矩阵,将相异矩阵导入SPSS22.0作多维尺度分析,如图3所示。可以看出我国通识教育认知、实践和途径“两点一线”的研究框架已全面构建。

图3 关键词多维尺度分析结果

(一)通识教育认知——内涵及其相关概念的协同研究

包括关键词通识教育、专业教育、自由教育、博雅教育、文化素质教育、人文教育、素质教育、高等教育。对于通识教育的内涵,仁者见仁智者见智,国内比较流行的观点是李曼丽、汪永铨(被引频次高达463次)运用理想类型法进行的阐释:通识教育是高等教育的组成部分,是非专业性教育,旨在培养学生的全面素质,是一种非专业性、非职业性的的关于生活各个领域的知识、技能和态度的教育。[6]对于通识教育相关概念的协同研究,属通识教育与专业教育争论激烈,主要存在依附论、本位论、融合论、统一论、渗透论、走廊论等观点。[7]对于通识教育与自由教育、博雅教育、文化素质教育、素质教育之间关系,比较权威的观点认为:通识教育是对自由教育(博雅教育)的传承与扬弃,人文教育、素质教育都是通识教育的组成部分但不是全部。[8]以上相关概念的出现,既是我国通识教育不断吸收借鉴国外经验的历史过程,也是我国通识教育努力构建本土化特色内涵体系的探索过程。

(二)通识教育实践——高等学校人才培养研究

包括关键词人才培养模式、人才培养、课程体系、创新人才、教学改革、高等学校、高职院校、高职教育。通识教育不仅仅是一种课程体系,更是一整套包含了教育理念、培养规格、课程设置以及教育教学管理体制等在内的人才培养模式。[9]通识教育的根本,首先在于能体现通识教育理念的相关课程和教学方式,如果在课程和教学方式上无法落实通识教育的理念,那么其他方面的所有改革例如成立“文理学院”等未必有太大意义。[10]双一流背景下实现创新型人才的培养目标,要加强人才培养的顶层设计,深化课程体系和教学内容、教学方法及教学评价等方面的改革,构建与通识教育深度融合的人才培养模式。高职院校和高职教育关键词的高频突现,显示出近年来伴随高职教育的发展,对高职院校人才培养、通识课程体系、教学改革等方面的研究趋热。

(三)通识教育途径——通识课程研究

包括关键词通识课程、课程设置、课程改革、核心课程、大学通识教育、本科教育、美国、哈佛大学、研究型大学。通识教育实施的主渠道是课程,完善通识课程结构,加强通识课程建设是高校实施通识教育的核心工作。[11]在2543篇文献中,篇名包含“课程”的文献数量高达575篇,占22.6%。当前通识课程研究,基本上可以从宏观和微观两个层面进行分析。宏观研究集中在通识课程建设研究、对不同国家通识课程进行比较和典型案例研究,其中通识课程建设研究基本上囊括了课程规划、设计、实施、管理、考核、评价的整个课程开发过程;通识课程比较和典型案例研究主要介绍了美国及台湾、香港通识课程实践经验以及与我国高校的比较。微观研究主要集中在不同学科专业(如英语、思政、语文等)、不同性质院校(高职院校、理工院校、体育院校、新建本科院校等)单门通识课程的研究。

四、通识教育研究的趋势分析

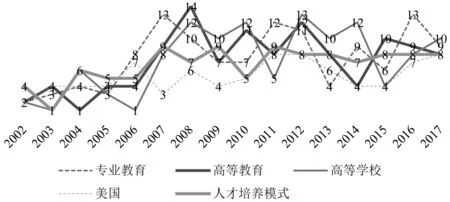

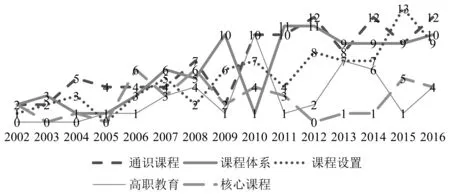

研究趋势主要通过对关键词进行时间序列分析,来获得研究趋势。考虑到文献数量太少和检索时间不全会对统计结果造成影响,只统计2002-2017年的关键词频次——年代分布信息。为消除不同年份关键词数量的变化,本文主要依据某年度关键词出现的次数在当年论文关键词序列中的排序,参考郑州大学周爱民[12]对热点关键词的分类,本文只呈现恒星关键词和新星关键词,如图4、图5所示。

(一)“恒星关键词”。指一直处于研究热点状态的关键词,总体特征表现为关键词频次排序靠前并且相对稳定。如“通识教育”“人才培养模式”“专业教育”“高等教育”“高等学校”“美国”。这说明,聚焦在高等教育领域、高等学校阵地的通识教育、专业教育和人才培养模式,全面学习和借鉴了美国通识教育经验,持续受到学者研究关注。

(二)“新星关键词”。指研究状态从冷到热的关键词,总体特征表现为关键词频次排序由靠后向前列上升。如“通识课程”“课程体系”“课程设置”“高职教育”。表明我国通识教育研究近年来逐渐关注通识教育的途径——通识课程研究,上到课程体系的全面构建,下到具体的课程设置、核心课程,均呈现出研究趋热的特征。作为高等教育的重要组成部分,高职教育领域通识教育研究方兴未艾,可以预测未来高职通识教育研究还将保持高位发展。

图4 恒星关键词频次——年代统计

图5 新星关键词频次——年代统计

五、研究结论与启示

本文通过对通识教育研究论文的计量分析,综合性的描述了国内通识教育研究的发文数量、发文机构、发文期刊、研究方法、研究主题及研究趋势等问题。综合以上分析,得到如下结论与启示:

1.通识教育研究将持续受到关注。与专业教育相比,通识教育不是大学育人模式的对等主体。通识教育研究尚处在成长阶段,通过对文献累积量曲线拟合,发现二次函数曲线对初始阶段的波动性及成长阶段的迅速增长反映较好,拟合效果佳,未来我国通识教育研究方面论文还将保持增长态势。

2.现有通识教育研究模式有待进一步优化。主要体现在以下几个方面:一是我国通识教育研究关注度没有得到更大范围高校重视,已有成熟研究绝大比例集聚在知名高校;二是研究力量较为分散。现有的核心作者合作关系较低,校际合作仅有5.5%,普遍处于单打独斗的状态;三是研究范式需要进一步优化。与数量较多的定性与思辨研究相比,我国定量与实证研究较为缺乏,已有实践研究研究内容涵盖广但研究缺乏深层探讨。未来,发展通识教育实践,将理论研究与实践研究相整合,并在通识教育评价体系中不断验证,将会促进我国通识教育更科学快速的发展。

3.通识教育研究基本框架已构建,研究潜力巨大。现有研究框架已初步构建,主要集中在三个方面,从类型上分为认知研究、实践研究和途径研究,从内容上分为通识教育内涵及其相关概念的协同研究、高等学校人才培养研究、通识课程研究。以通识课程体系的构建、通识课程设置、通识核心课程为主体的课程研究和高职通识教育研究成为未来研究趋势,将会随着通识教育的繁荣发展不断走向深入。