1960—2013年福建省台风暴雨时空特征研究

2019-03-28,,,,2

,,,,2

(1.福建师范大学地理科学学院,福建福州350007;2.福建省陆地灾害监测评估工程技术研究中心,福建福州350007)

近年来随着气候变化愈加剧烈,极端天气事件频发,给人民生活和社会经济建设造成了极大的负面影响。极端气候事件成为国际社会的关注焦点[1]。IPCC第五次评估报告指出,过去50多年来,包括强降水在内的极端气候事件频率和强度呈现增多趋势,未来极端降水事件的影响地区可能更加广泛,影响程度趋于严重[2-3]。孔锋等[4]采用1961—2015年中国659个站点数据,发现中国暴雨雨量和雨日随着年代推移在迅速增长,东南沿海增长快,而西北内陆增长慢。

台风暴雨作为强降水的重要组成部分以及台风灾害的主要表现形式,长期以来受到国内外学者的广泛关注。Emanuel[5-6]和Holland[7]关注台风带来的暴雨灾害,发现暴雨强度与台风强度的紧密联系。Robert等[8]对Bonnie飓风的数值研究表明,垂直风切变的显著变化对降水分布有重要影响。Charmaine等[9]指出,台风螺旋雨带和中尺度系统之间存在的相互正反馈作用使得暴雨强度增强。很多研究围绕着影响深远的暴雨台风个例进行,例如在台湾造成持久强降水的台风莫拉克(0908),Wang等[10]认为,西南季风与台风环流的相互作用、中尺度对流和特殊地形的存在是造成大暴雨的关键因素。

东南沿海的极端降水事件大都受热带气旋活动直接或间接的影响[11],该区域人口稠密、经济发达、社会财富高度密集,每年受台风灾害的损失十分严重[12]。陈香[13]根据福建省气候资料,发现1980—2005年期间台风年均造成福建近百人死亡和25亿元的直接经济损失,而且呈明显上升趋势。林毅等[14]分析1601号台风“尼伯特”发现,有利于强对流发展的诸多因素的同步叠加和台湾岛地形共同导致了特大台风暴雨。陈秋萍等[15]分析发现登陆福建中部的台风带来强降水站点虽多但是单站强降水站点最少,而登陆福建北部的台风带来强降水站点虽少但是单站强降水站点最多。朱志存等[16]发现7—9月登陆中国台风的暴雨频数较大值分布在福建沿海,其中柘荣站最高,达到45次。上述研究对于台风暴雨的气象因素、演进规律、空间分布等方面已有较多认识,但是大多以单个站点或者单个区域进行分析,而对台风暴雨在空间上的连续分布和强度变化的研究尚且不足。韩晖[17]对近50 a中国台风暴雨进行分析,发现在空间上台风暴雨年均发生频次、总体分布呈现从东南沿海向西、向北减少,在时间上台风暴雨频数和平均台风暴雨年降水量分别存在17.8%/10a和17.5%/10a的上升趋势。

综上所述,目前还缺乏对福建省台风暴雨的系统研究,尤其是长时间序列多台风样本的深入研究尚很缺乏。本研究基于1960—2013年福建省27个气象站点的逐日降水数据和中国气象局(CMA)热带气旋最佳路径数据集数据,采用客观天气图分析法分离得到台风降水,进而设置阈值得到台风暴雨,对台风暴雨事件的空间分布与时间特征进行分析。采用强度-面积-持续时间(IAD)方法,研究台风暴雨事件的强度、面积与最强中心,以期为东南沿海台风灾害的防灾减灾工作提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

日降水数据来源于中国气象局中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.cn/),选取了1960—2013年福建省境内具有代表性的27个气象站点的数据(图1)。所有站点的数据都经过了严格筛选,保证了资料的连续性和完整性。收集整理的一次降水数据是站点24 h内(北京时间前日晚8时到当日晚8时)的累积降水量。

图1 研究区及气象站点分布

台风数据来自于中国台风网(http://tcda-ta.typhoon.org.cn/)提供的热带气旋最佳路径数据集[18]。提取和整理热带气旋的编号、名称、热带气旋中心每6 h的经纬坐标和中心最大风速的信息。本文所论述的台风是指在福建境内产生台风降水的热带低压及其以上强度的热带气旋。

1.2 研究方法

1.2.1识别台风降水

采用客观天气图分析法(Objective Synoptic Analysis Technique, OSAT)[19]分离得到台风降水。运用该方法首先要进行自然雨带的分离,从降水场的结构入手,将降水场划分为不同的雨带;接着进行台风雨带的识别,以台风中心与雨带、各降水台站之间的距离关系来确定台风降水,进而得到受台风影响下的雨带内的气象站点。在进行台风雨带的识别时,根据现有气象站点距离的应用表现情况,经过实验对比将邻站的距离标准由原来的200 km调整为160 km。

1.2.2台风暴雨阈值设定

在识别台风降水的基础上得到台风暴雨,关键是确定台风暴雨的阈值。阈值的选择主要是集中在相对阈值和绝对阈值2种方法。绝对阈值的方法认为超过某一固定数值的降水为暴雨,一般是定义日降水量在50 mm及以上的降水为暴雨[20-21],这也与中国气象局颁布的降水等级划分标准匹配。相对阈值的方法一般是将降水序列进行排布,将第n个百分位对应的日降水量作为临界值,大于该值视为暴雨,临界的百分位常见的是取第90、95和99百分位等[22-24]。

考虑到研究区地形复杂,降水在地域上的差异明显。出于增强对比性和量化研究的需求,使用相对阈值的方法。王晓等[25]使用百分比法并取概率95%作为降水阈值定义“单站热带气旋极端降水阈值”和“中国热带气旋极端降水阈值”;江漫等[26]采用95%的阈值来定义极端台风降水;赵琳娜等[27]定义台风小时雨量超过95%累积概率的雨量值为极端台风小时降水。综合前人研究,本研究中对于各个气象站点,将其1960—2013年期间日台风降水量大于0.1 mm的数据提取并进行升序排列,以第95百分位对应的降水量作为该站点的台风暴雨阈值。

以27个气象站点台风暴雨阈值数值为依托,采用薄盘样条法(Thin Plate Spline,TPS)进行插值。薄盘样条可以被认作是标准多变量线性回归的归纳或一般化,它只将空间分布作为观测数据的函数,而不需要其先验知识和物理过程,可以有效提高插值的实用性和准确度[28]。使用基于薄盘样条理论编写的针对气候数据曲面拟合的专用软件ANUSPLIN[29],参考前人的研究[30-31],以广义交叉验证(Generalized Cross Validation, GCV)最小化为标准,经过多次实验,选定以经度和纬度作为自变量,得到以福建省为研究区的0.03°×0.03°台风暴雨阈值栅格场。福建省各区域台风暴雨阈值差异显著,台风暴雨阈值范围介于39.0~47.5 mm,见图2。高阈值区域集中在闽东南地区,低阈值区域集中在闽东北地区。

图2 1960—2013年福建台风暴雨阈值的空间分布

1.2.3强度-面积-持续时间方法

强度-面积-持续时间方法(Intensity-Area-Duration, IAD)是将强度、面积、持续时间这3个反映台风暴雨事件的特征联系起来进行分析的手段。在此基础上可进一步使用包络线的形式,对最强的区域性台风暴雨事件进行判别分析。该方法已在区域性暴雨[32]和干旱[33]事件的研究中得到广泛应用。

强度表示的是栅格降水量与该栅格台风暴雨阈值的差值,相对于其阈值的倍数。栅格降水量必须是大于其台风暴雨阈值。面积表示的是各个栅格对应的实地面积大小。研究区内的强度为涉及栅格强度的平均值,面积为涉及栅格的面积之和。由于本文研究未涉及台风暴雨事件的持续性,因此以1 d中的1次区域性台风暴雨事件构成1条IAD曲线。

图3表示的是IAD曲线与包络线的绘制过程。寻找图3a中强度最大的栅格,作为“最强中心”记录,绘制其强度与面积于图上(图3b);其次在“最强中心”周围连续格点中搜索强度次强的栅格作为“次强中心”加入,并记录与绘制此时的强度与面积(图3c);重复此过程直到连续格点上的暴雨栅格均被搜索和记录,形成一次区域性台风暴雨事件(图3d)。重复上述步骤寻找和记录区域内所有台风暴雨事件。将提取和记录到的反映一次区域性台风暴雨事件强度与面积关系的点连接,绘制成1条曲线,作为该台风暴雨事件的IAD曲线。将所有IAD曲线上面积相同时强度最大的点连接,形成1条所有IAD曲线最上方的包络曲线(图3e),即IAD包络线,用以反映在不同影响面积下,台风暴雨事件能够达到的最大暴雨强度。

图3 IAD曲线与包络线绘制示意

2 结果与分析

2.1 台风暴雨空间分布

多年平均台风暴雨天数反映台风暴雨出现的频率,日均台风暴雨降水量则对应台风暴雨影响的强度,它们的空间分布(图4)是反映区域性台风暴雨影响的重要特征。图4a显示,多年平均台风暴雨天数的高值区主要出现在东部沿海地区,一般大于1.5 d,最高值出现在闽北沿海地区,多年平均约有2.4 d出现台风暴雨,低值区主要位于闽西北地区,一般接近于0.2 d。图4b反映的是日均台风暴雨降水量的空间分布,高值区同样出现在闽北沿海地区,可以达到100 mm以上,而台风暴雨影响弱的中部及西北内陆地区日均降水量在50 mm以下,仅仅是接近于阈值降水量。

a)多年平均台风暴雨天数图4 1960—2013年多年平均台风暴雨天数和日均台风暴雨降水量的空间分布

多年平均台风暴雨天数和日均台风暴雨降水量的高值区集中在东部沿海地区,低值区主要分布在西北内陆地区。数据在中部地区变化显著,这可能与山脉的分隔和阻碍作用有关。由鹫峰山脉、戴云山脉和博平岭山脉组成的东北—西南走向的闽中大山带斜贯福建省中部,台风由东南—西北方向迎着山脉进入,受地形增幅作用在山脉迎风坡气流的抬升作用下加上台风带来充沛水汽使得强对流云团在迎风坡发展和滞留,则山脉以东的迎风坡台风降水较背风坡明显偏多[34]。此外对比图4a、4b,不难发现福建省沿海地区多年平均台风暴雨天数相近,但是中部和南部沿海地区的日均台风暴雨降水量均远不及北部沿海地区。邱文玉[35]在解释位于闽北的柘荣站易出现台风极值降水时,认为是由于柘荣县城位于太姥山脉,处于一个三面环山的“口袋式”特殊地形环境中,十分有利于抬升运动和降水增强。

b)日均台风暴雨降水量续图4 1960—2013年多年平均台风暴雨天数和日均台风暴雨降水量的空间分布

2.2 台风暴雨时间特征

2.2.1年代际特征

1960—2013年期间,共有384个台风对福建省造成降水影响,其中引发台风暴雨的台风有201个,占比为52.3%。台风产生的降水天数有1 008 d,其中暴雨天数有341 d,占比为33.8%。为了更好地将降水与影响面积联系起来进行考虑,引入和使用体积降水量[36]的统计。从表1中可以看到,影响福建省的多年平均暴雨台风为3.7个,台风暴雨为6.3 d,台风暴雨体积降水量为15.2 km3。按年代进行区分统计,1980—1989年的台风暴雨3项统计值均为各年代最低,台风暴雨的影响较弱。年均台风暴雨频数最高值出现在1970—1979年,为4.1个。1990—1999年和2000—2013年的年均台风暴雨天数出现了各年代最多的7.1 d。1990—2000年出现16.5 km3的最大年均台风暴雨体积降水量。

对每年的台风暴雨数据进行Pearson相关分析,结果显示在0.01显著性水平上,台风暴雨体积降水量与暴雨台风频数的相关性为0.586,而体积降水量与台风暴雨天数的相关性达到了0.791,表明使用台风暴雨天数比使用暴雨台风频数研究台风暴雨体积降水更具合理性。

表1 福建台风暴雨年代际统计

2.2.2年际特征

每年台风暴雨在福建省的体积降水量和发生天数见图5。二者均呈现增加的趋势,分别为0.262km3/10a和0.139 d/10a。1990年台风暴雨发生天数最多,达到16 d,体积降水量也是最多,达到35.16 km3。由于没有达到台风暴雨阈值的标准,1993年台风暴雨体积降水量和发生天数均为0。

图5 1960—2013年台风暴雨体积降水量和台风暴雨天数

2.2.3年内变化

1960—2013年月均台风暴雨体积降水量与台风暴雨天数见图6。台风暴雨对福建省的影响自5月开始,持续到12月。其中7—9月为台风暴雨影响严重的时期,体积降水量占全年台风暴雨体积降水量的81.0%,台风暴雨天数占全年台风暴雨天数的79.6%。8月是受台风暴雨影响最严重的月份,体积降水量占全年台风暴雨体积降水量的41.9%,台风暴雨天数占全年台风暴雨天数的35.3%。台风暴雨体积降水量与台风暴雨天数二者的Pearson相关性达到了0.978且通过了0.01水平的显著性检验,显示出极强的相关性。发生在5月的台风暴雨天数相比6月更少,但是其体积降水量相比却来得多。这主要是由于1961年第3号台风Alice带来的强降水在5月台风暴雨体积降水量中占据较大比重所致。发生在9月的台风暴雨天数相较于7月更多,但是其体积降水量却少于7月,表明9月台风暴雨的强度大体上弱于7月。

图6 1960—2013年月均台风暴雨体积降水量与台风暴雨天数

2.2.4过程极端台风暴雨和日极端台风暴雨

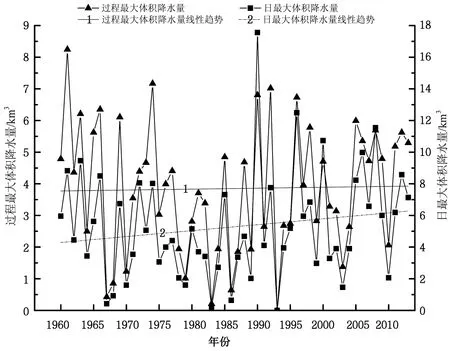

每年台风暴雨在福建省造成的过程最大体积降水量和日最大体积降水量见图7。二者均呈现增加的趋势,但是过程最大体积降水量的增加趋势不明显,仅为0.029 km3/10a,可以说是几无变化。日最大体积降水量则呈现比较明显的增加趋势,达到了0.375 km3/10a。过程最大体积降水量的极大值出现在1990年8月。1990年第12号台风Yancy在穿过台湾岛后,进入台湾海峡,在福建沿海打转,多次登陆,最后转入闽西南消散在粤东北。受此影响,福建境内出现持续4 d的台风暴雨,影响面积广大,累计体积降水量达到17.56 km3。日最大体积降水量的极大值则出现在1961年5月20日。该日1961年第3号台风Alice自闽西南进入,沿东北方向横穿福建省,台风路径极为特殊,各地普遍暴雨。27个气象站点中有多达20个站点记录到大于50 mm的降水量,有5个站点的降水量甚至在100 mm以上,该日体积降水量达到8.25 km3。

图7 1960—2013年每年台风暴雨过程最大体积降水量和日最大体积降水量

2.3 台风暴雨强度与影响面积分析

将福建境内1 d中的1个台风暴雨事件的平均强度和最大影响面积绘制成1个点,形成1960—2013年福建省台风暴雨事件的散点(图8)。有12.4%台风暴雨事件的最大影响面积在5万km2以上,影响面积最大的事件发生在1961年5月20日,影响面积达到118 400 km2,占研究区总面积的97.4%。有9.8%台风暴雨事件的平均强度在1.0以上,平均强度最大的事件发生在2005年7月19日,达到2.06。

将1960—2013年划分成5个年代时段,绘制各个时段的台风暴雨事件的包络线(图9)。1960—1969年台风暴雨事件最大影响面积为118 400 km2,最大强度为6.14;1970—1979年台风暴雨事件最大影响面积为95 800 km2,最大强度为6.18;1980—1989年台风暴雨事件最大影响面积为72 100 km2,最大强度为5.72;1990—1999年台风暴雨事件最大影响面积为101 100 km2,最大强度为6.37;2000—2013年台风暴雨最大影响面积为81 300 km2,最大强度为8.47。可以看出,1980—1989年台风暴雨的影响程度较弱,这也与表1的内容有所呼应。

图8 1960—2013年福建省台风暴雨事件散点

图9 1960—2013年各时段台风暴雨事件IAD包络线

1960—2014年的台风暴雨的包络线(图10)主要是由7个时段的事件组成。影响面积为0~7 600 km2的最强事件发生在2005年,影响面积为7 600~14 500 km2的最强事件发生在1971年,事件的最强中心均出现在福鼎市;影响面积为14 500~45 700 km2的最强事件发生在1963年,事件的最强中心出现在仙游县,影响面积为45 700~76 900 km2的最强事件发生在1992年,事件的最强中心出现在晋安区,影响面积为76 900~79 600 km2的最强事件发生在1990年,影响面积为79 600~83 900 km2的最强事件发生在1996年,影响面积为83 900~118 400 km2的最强事件发生在1961年,事件的最强中心均出现在福鼎市。不同影响面积下的台风暴雨最强事件的最强中心均分布在沿海县市,尤其是在闽浙交界的福鼎市出现频次较多。

图10 1960—2013年台风暴雨事件IAD包络线

3 结论

a) 多年平均台风暴雨天数和日均台风暴雨降水量大值区主要出现在福建省东部沿海地区,小值区主要出现在福建省西北内陆地区,数值由沿海向内陆逐渐减小,在闽中大山带两侧变化显著。

b) 1960—2013年期间台风暴雨体积降水量和台风暴雨天数均呈现增加的趋势,分别为0.262 km3/10a和0.139 d/10a。日最大体积降水量同样呈现增加趋势,达到了0.375 km3/10a,而过程最大体积降水量的增加趋势不明显,仅为0.029 km3/10a。

c) 1980—1989年是台风暴雨影响较弱的时期。台风暴雨对福建省的影响从5月持续到12月,其中7—9月是影响严重的时期,并在8月达到顶峰。

d) 台风暴雨事件最大强度为8.47,最大影响面积为118 400 km2。台风暴雨事件最强中心均分布在沿海县市,尤其是在闽浙交界的福鼎市出现频繁。

本研究尚存在一些不足之处,例如采用IAD方法分析区域性台风暴雨事件时,缺少对于持续时间这一特征进行划分的研究。此外,对于台风的移动路径、登陆地点等台风特点与降水的联系方面考虑较为欠缺,对于台风暴雨诸多统计值的周期变化特征、突变特点的描述不足。这部分内容将在后续研究中逐步完善。需要指出的是,台风暴雨的时空特征与变化的原因非常复杂,需要从海温环境、大气环流等多方面进行分析。未来将进一步探究台风暴雨灾害风险评估与区划等相关议题,并评估未来气候变化情景下台风暴雨事件的风险演变。