基于模糊C均值聚类法的河南省近57年干旱特征分析

2019-03-26卫林勇江善虎任立良张林齐刘若兰

卫林勇, 江善虎, 任立良, 张林齐, 刘若兰

(1.河海大学 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室, 江苏 南京 210098; 2.河海大学 水文水资源学院, 江苏 南京 210098)

1 研究背景

干旱是全球分布最广、最严重的气象灾害之一,严重影响着社会经济发展、人类生活、动植物生存[1]。我国季风气候特征显著、地理环境复杂多样,干旱灾害频繁发生。特别是20世纪50年代以来,由于气候变化与人类活动的影响,我国干旱灾害呈现频次增高、范围扩大和损失加重的态势[2]。因此,定量分析干旱的时空演变特征,能够为全球气候急剧变化下的干旱灾害防治管理提供科学依据。

目前,国内外学者根据地面气象站和卫星遥感收集的多源水文气象资料对干旱进行量化研究,在干旱指标的构建、修正、融合以及区域适用性等方面取得一系列研究成果。如1965年Palmer提出的帕尔默干旱指数(PDSI)已成为美国的半官方干旱指标[3]。1993年McKee建立的标准化降水指数(SPI)被广泛应用于全球不同地区的干旱特征分析[4-7]。李琼芳等[8]基于降水、蒸散、土壤水分和径流的主成分分析得出一个新的多元干旱指数(MDI),与SPI、PDSI比较验证其具有较好适应性。此外,常用的干旱指标还有相对湿润指数(M)[9]、Z指数[10]、CI指数[11]等。以上众多干旱指数中,SPI指数采用分布概率消除降水的时空差异,从而对干旱的变化反映较为敏感,具有计算简单和多时间尺度的优势,能够对不同空间的旱涝进行比较分析,并且拥有较好的稳定性[12]。受气候因素和下垫面条件的影响,干旱的发生发展过程存在明显的地域性,然而以往的研究大多以研究区域进行整体分析,鲜有根据气候条件的差异性分区域研究干旱的演变特征[13-14]。因此,本文采用SPI指数,结合模糊C均值聚类法对河南省19个气象站进行分区,从月、年际和周期维度上分析河南省干旱的时空动态格局,研究结果对河南省干旱演变规律揭示及干旱灾害防治管理具有重要参考作用。

2 研究区域和数据

2.1 研究区概况

河南是中国重要的农业、经济大省,也是我国人口数量位居首位的省份。河南省地处中国中东部,全省介于北纬31°23′~36°22′、东经110°21′~116°39′之间,见图1。河南属于暖温带至亚热带、湿润至半湿润季风气候。具有四季分明、雨热同期、复杂多样的特点[15]。降水量在时空尺度分布不均匀,南部及西部山区降水较多,东南部大别山区可达1 100 mm以上,降雨在6-8月份最多。全省植被覆盖率只有17.32%,土壤坡地截流、吸水量、含水量能力低,从而导致大量的雨水流失;而且年均日照1 848.0~2488.7h,全年无霜期189~240 d[16],地表水易于蒸发;近50多年来受全球气候变暖的影响,降水明显减少,研究区的干旱现象时常出现。

2.2 数据来源

由中国气象数据网(http://data.cma.cn)下载气象数据集-中国地面气候资料日值数据集(V3.0),从中选取出河南省地区19个气象站1960-2017年逐日降水资料数据,河南省气象站的分布如图1所示。对于部分站点缺测的降水数据,采用反距离加权法进行插补处理。

3 研究方法

3.1 SPI指数的计算

由逐日降水资料统计月累计降水数据,用于计算3、12月尺度的SPI指数。SPI是通过计算某时段内降水量的Γ分布累积概率,再将累积概率标准化而得到[17]。经过一系列的转化,其近似解如下:

(1)

式中:c0=2.5151517;c1=0.802853;c2=0.010328;d1=1.432788;d2=0.189269;d3=0.001308,H(x)为某一时段的降水量x的累积概率。按照国家气候中心规定的《气象干旱等级GB/T 20481-2006》标准划分旱涝等级[18],见表1。

表1 标准化降水指数的旱涝等级划分

3.2 模糊C均值聚类法

在某个区域已有的地理分区、行政分区、水资源分区、农业分区等上能够更好地研究相应的科研问题。对于气象干旱问题也是如此,需要依据研究区的气象特征统计分类,从而研究不同区域上的干旱演变特征。

用传统的系统聚类法或者K均值聚类法等方法把分类的对象严格地划分为某个类中存在一定的不合理性,气象干旱的分类对象之间的界限也有一定的模糊性。因此,本文使用模糊C均值聚类法进行分析,其计算步骤如下:

第1步:根据样本xk划分类的个数c,幂指数m>1和初始隶属度矩阵U(0)=(uik(0)),取[0,1]上的均匀分布随机数来确定U(0)。令l=1表示第1步迭代。

第2步:计算第l步的聚类中心V(l):

(2)

第3步:修正隶属度矩阵U(l),计算目标函数值J(l)。

(3)

i=1,2,…,c;k=1,2,…,n

(4)

式中:dik(l)=‖xk-vi(l)‖ 。

第4步:对给定的隶属度终止容限εu>0,或目标函数终止容限εJ>0,或对于最大迭代步长Lmax,当max{|uikl-uik(l-1)|}<εu,或当l>1,|J(l)-J(l-1)|<εj有l≥Lmax或l≥Lmax时,迭代停止,否则l=l+1,然后转第二步。

4 结果与分析

4.1 气象站分类与分区

根据研究区各个气象站的57年标准化降水指数SPI12,通过模糊C均值聚类分析将所有气象站分类,如表2。这些类的数目和类的结构事先不作任何假定。在同一类里的气象站在某种意义上倾向于彼此相似,不同类的则倾向于不相似。

表2 河南省气象站分类

将分类结果利用克里金法插值在空间上进行分区,如图2所示。其中,一区为河南的东南部,即豫东南,其地势平坦,覆盖信阳市、驻马店市以及南阳、漯河、周口、商丘市的部分地区,总面积约占全省的2/5,该区近57年来的气温在全省最高、降雨量多、植被覆盖率高[19]。二区为河南的北部地区,即豫北,其地势起伏较大,东北低西南高,该区域经济发展程度好、矿产丰富、人口数量多且市县级行政区域分布紧密,然而植被覆盖率低,降水量相对偏少,与豫东南的分界线位于年降雨量等值线713~776 mm之间[19]。三区为河南地面高程最高的西部地区,即豫西,其地势为山区林地,但本文所用的气象站在该区域只有卢氏、栾川、西峡3个气象站,所占面积比最少,与豫北的分界线附近分布着陆浑水库、赵湾水库、昭平台水库等大型水库。程运平[20]利用评价指数法对河南省农业干旱风险分区,干旱高风险区、中低风险区、中险区分布于豫北,中低险区和低险区大部分分布于豫东南和豫西。因此,研究区气象站分区图具有较好的合理性。

4.2 各区干旱的月尺度演变特征

根据3类气象站计算各区干旱SPI3指数来评价研究区复杂的干旱在时间上的趋势变化和空间上的差异。图3是1961-2017年河南省气象站各区在时间尺度的SPI3值,其能够在季节上或短时间内表征水分盈亏情况。由图3可以看出,豫东南、豫北、豫西在趋势变化、SPI3最小值出现时间段上表现出不一致。

从图3(a)可以看出,在1966年6-11月、1976年7月至1977年2月、1978年3-11月、1979年3-6月、1981年5-9月、1984年1-5月、1986年1-5月、1997年6-10月、1998年11月至1999年3月、2001年4-11月、2010年12月至2011年9月、2012年2-8月和2013年4-8月是持续干旱时间(5个月以上)较长的时段;在1966年8-10月发生持续特旱,另外在1973、1974、1986、1991、2000、2001、2007和2010年都有特旱发生;在2007年之后,干旱程度有所降低,幅度为0.46,偏向于湿润。由以上统计的数据可知,豫东南的干旱在四季均有出现,在夏季出现的持续干旱时间段(包含部分时间段在夏季)最多,秋天次之。同理,从图3(b)可以得出,豫北的长时间持续干旱主要发生在20世纪60-90年代,常出现夏秋连旱,冬季易发生特旱和持续特旱。从图3(c)可以得出,豫西的干旱主要发生在夏季,在2000-2017年间干旱次数相对较多,且易发生特旱。

除了在1966、1986和1997年之外,全区的持续干旱时段发生在不同的年份。其中,豫东南出现持续干旱时间最长为10个月,发生特旱的年数为8年,其在全区中最少,干旱程度相对较低。豫北持续干旱时间最长为9个月,持续发生特旱8次,干旱程度最为严重。豫西持续干旱段最多,但时间尺度最长为7个月,未发生持续特旱,干旱程度位于豫东南和豫北之间。该结论与李树岩等[21]对河南省近40 a干旱特征在空间上分析的结论相一致。依据《中国气象灾害大典·河南卷》,1966年全省年降水量比常年偏少30%~50%,周口、信阳、商丘等多地出现夏秋连旱现象;1973年南阳盆地、豫中和豫南为大旱;1986年河南出现史上罕见的干旱,月降水量是自1949年来的最低值,豫西、豫北的旱情尤为严重,局部地区出现三季连旱,夏旱最为严重;1997年6月29至11月13日,全省多为高温少雨,豫北、豫西作物受旱较为严重,出现河流断流、机井枯竭等现象,其中三门峡灾情最为严重,受旱面积占总播种面积的75%。这些记录与图3结合不难发现,基于模糊C均值聚类法的气象站分区通过SPI3指数可以有效地表述历史干旱事件。

4.3 各区干旱的年代、际变化特征

选择SPI12指数分析干旱的年际变化,统计逐年际干旱年数占年际尺度的百分比,即干旱频率,对全区在年际上的变化特征以及各区之间的干旱转移进行分析。不同年代SPI12频率空间分布如图4所示。从图4可以看出,1961-1969年干旱易发生在豫北,干旱频率最低达66.67%,最高频率出现在豫北的西部;70年代,易旱区转移向豫东南和豫西,豫北的干旱频率明显偏小,但在豫北的东南部有增加趋势;80年代易旱区向豫北东部偏移,豫西出现该尺度上最低频率30%;90年代全区都出现较高的干旱频率,达80%;2000-2009年,干旱有向豫北的西北部偏移,豫西的干旱频率未有变化;2010-2017年相对其他年代缺少2 a,但与上一个年代相比,豫东南、豫北的干旱频率都有增加趋势,豫东南向西南偏移,豫北向中部转移,而豫西变化不大。总体上来说,1961-2017年干旱频率主要分布在豫北,豫西次之,豫东南最少。

4.4 各区干旱的周期特征

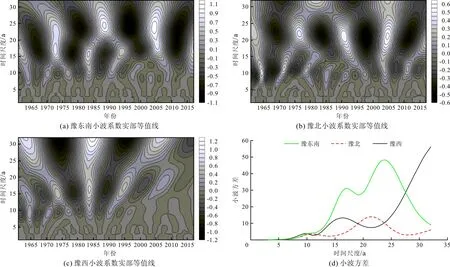

小波分析是一种被广泛应用于信号分析的多时间尺度分析方法[22],利用它可以发现SPI指数变化中隐藏的周期规律,从而研究干旱变化的周期问题。先对SPI12指数在时间序列通过小波阈值进行消噪滤波,去掉伪周期。然后,基于morlet小波函数对过滤后的SPI12数据进行分析,计算出小波变换系数以及小波方差,结果见图5,由此可以得到标准化降水指数SPI12的周期直观图像,越靠近中心的闭合深色等值线越倾向于干旱。

从图5可以看出,豫东南的SPI12周期变化明显,其小波方差图呈“M”型,在16~18、23~25 a出现峰值,故豫东南的SPI12周期为23~25 a(主周期)和16~18 a(次周期)。豫北的SPI12周期变化波动密集但振幅不强烈,小波方差相对于其他两区较低且趋势线较为平缓,其在10~12、20~22 a上出现峰值,即20~22 a为豫北SPI12的主周期,10~12 a为次周期。豫西的SPI12周期变化趋势随年份的增加较为明显,呈一增一减再快速增加的趋势,其振幅更加明显、强烈,SPI12值等值线到2017年末尚未闭合,说明在未来几年里还会出现干旱的现象,由小波方差图得出15~17 a为其主周期、9~11 a为次周期。

图1 研究区的示意位置 图2 气象站在河南省行政区域上的分区

图3 豫东南、豫北、豫西的干旱指数SPI3演变特征

图4 不同年代SPI12频率空间分布

图5 豫东南、豫北、豫西的小波系数实部等值线图及小波方差图

5 结 论

(1) 由气象站的类别将所有气象站分成3个区域,一区为豫东南地区,包含信阳市、驻马店市以及南阳、漯河、周口、商丘市的部分区域;二区为豫北地区,涵盖市县数目多,行政区域分布密集;三区为豫西地区,覆盖区域面积最小,地势为山区林地。

(2) 在1961-2017年期间,豫东南的干旱在四季均有出现,在夏季出现频率最多,秋季次之,2010年之后干旱程度快速降低;豫北在20世纪干旱影响时间长,多次发生连续2个月以上的特旱,特别在冬季;豫西在夏季易发生干旱,自21世纪起,发生特旱的年数为5 a。

(3) 基于标准化降水指数SPI12的干旱频率在全区上随着年际的变化特征表明,豫东南干旱频率先增加后降低交替出现;20世纪80年代之后,豫北干旱频率明显增加,这与河南省社会经济发展有关;豫西干旱频率在70年代最高,80年代最低。在空间上,干旱频率主要分布在豫北,豫西次之,豫东南最少。

(4) 经过小波分析,23~25、20~22、15~17 a分别为豫东南、豫北、豫西易干旱的主周期,豫东南和豫北的干旱周期较为接近,但豫西的干旱周期与其余的差距较大,能够充分表现出干旱在河南省不同区域之间的差异性。