东南极格罗夫山冰碛岩特征及对冰下地质的限定

2019-03-26陈龙耀刘晓春胡健民

陈龙耀,王 伟,刘晓春,赵 越,胡健民

(1.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081; 2.湖北省人民政府扶贫开发办公室,湖北 武汉 430071)

0 引 言

南极大陆以横贯南极山脉(Trans-Antarctic Mountains)为界可分为两大构造单元,即东南极地盾和西南极活动带。东南极地盾位于横贯南极山脉靠近印度洋的一侧,主要由零星出露在海岸和内陆兰伯特冰川(Lambert Glacier)两侧的太古代—寒武纪岩浆岩和变质岩组成[1-3]。沿东南极海岸有两条主要的泛非期构造带,即吕措—霍尔姆湾(Lutzow-Holm Bay)—毛德皇后地(Dronning Maud Land)—沙克尔顿岭(Shackleton Range)构造带和普里兹造山带(Prydz Belt)。前者的构造属性比较明确,属于东非造山带向南极大陆的延伸部分,代表东、西冈瓦纳陆块在泛非期拼合的缝合线[4-9]。而普里兹造山带的构造属性一直存在两种不同的看法:其一为碰撞造山观点,认为普里兹湾和登曼冰川一起构成了一条普里兹造山带,代表冈瓦纳大陆内部的第二条缝合线[10-27];其二为板内改造(造山)观点,认为泛非期构造热事件仅仅叠加在环东南极格林威尔活动带或局部太古宙结晶基底之上,是东非碰撞造山作用或罗斯大陆边缘俯冲作用在东冈瓦纳陆块内部的构造响应[6,28-39]。这两种不同的认识导致了在罗迪尼亚和冈瓦纳大陆重建模式上的差别。格罗夫山被认为是普里兹造山带向南极内陆的延伸部分,也是东南极内陆地区为数不多的基岩出露区域之一。因此,格罗夫山的大地构造属性能为普里兹造山带的构造性质提供重要的制约。

南极大陆总面积达1.4×107km2,其中98%以上的面积终年被冰雪覆盖,基岩露头仅占2%左右。现阶段对南极大陆的地质调查和研究仅集中在约0.3%的基岩露头上,由此得出的南极大陆地质和大地构造模式能否代表整个南极大陆,这需要南极冰下地质调查来进行验证、修改、补充和完善,甚至更新[40]。冰碛岩作为南极大陆冰盖上大规模冰川运动的一种特殊产物,形成于冰川对南极大陆冰下(或侧翼)基岩的强烈刨蚀和搬运,最后以冰碛物的形式堆积在冰川前缘或者冰原岛峰附近。因此,这些冰碛岩可能携带着冰盖之下(冰下高地)更大、更深范围的地质信息,对探讨冰下地质组成和构造演化具有不可替代的作用。

前人对格罗夫山冰盖之上的基岩露头已经进行了较为详细的研究[18,20,41-45],但是格罗夫山的主体部分仍然掩藏在巨厚的冰盖之下。那么零星的基岩露头能否代表整个格罗夫山地体的岩石组成?是否能全面反映格罗夫山的构造演化历史?格罗夫山地体与周围的这些地体又存在什么样的构造归属关系?这些问题的存在严重制约了对普里兹造山带构造属性甚至整个东南极在冈瓦纳大陆的演化过程研究。格罗夫山冰原岛峰或岛峰群附近分布着大量的冰碛岩,为探索格罗夫山冰下地质乃至普里兹造山带的构造属性提供了重要的线索。本文详细总结和评述了近10年来对格罗夫山冰碛岩的碎石带分布、岩石学、同位素年代学和锆石Hf同位素等方面的研究结果[21,46-49],通过对比研究来探讨格罗夫山冰下高地的地质特征、格罗夫山的构造环境及与周边地体的构造关系以及格罗夫山泛非期构造事件及对冈瓦纳超大陆形成过程的启示。

1 区域地质背景

图件引自文献[13],有所修改图1 查尔斯王子山—普里兹湾地区地质简图及其在东南极的位置Fig.1 Geological Sketch Map of Prince Charles Mountains-Prydz Bay Region and Its Location in East Antarctica

东南极大陆的查尔斯王子山—普里兹湾地区主要由4个太古宙/古元古代克拉通陆块、晚中元古代费舍尔地体、早新元古代雷纳杂岩和晚新元古代普里兹造山带构成。4个太古宙/古元古代克拉通陆块由北向南分别是西福尔陆块、赖于尔群、兰伯特地体和鲁克地体(图1)。西福尔陆块主要发育约2.5 Ga的岩浆和变质作用事件[50-51],后期发育4期镁铁质岩脉,侵入时间分别为2 238~2 241、1 754、1 380、1 223~1 248 Ma[50,52-53]。赖于尔群是一个由太古宙(3 270~3 470、2 800~2 840 Ma)英云闪长质片麻岩和晚中元古代(1 000~1 060 Ma)镁铁质-长英质侵入体构成的复合地体[54-55],其中还发育有互层状的变质表壳岩夹层。兰伯特地体与鲁克地体都出露于南查尔斯王子山,但有着不同的基底年龄。兰伯特地体主要由2.4 Ga和2.1 Ga侵位的花岗质-花岗闪长质正片麻岩和晚太古代—早元古代沉积的变沉积岩组成[37,56-57]。其中,正片麻岩的Nd模式年龄为2.6~2.9 Ga,变沉积岩中最小的碎屑锆石年龄为2 500 Ma[34]。鲁克地体则主要由3.2 Ga和2.8 Ga的太古宙基底杂岩和上覆的绿片岩相-角闪岩相变质表壳岩组成,其中正片麻岩的Nd模式年龄为2.7~3.8 Ga,代表了大陆地壳的形成时间[34,56,58-59]。出露于兰伯特地体以北的费舍尔地体主要由1 200~1 300 Ma的长英质-镁铁质火山岩和侵入岩组成,其Nd模式年龄为1.36~1.78 Ga,随后经历了940~1 020 Ma的角闪岩相变质作用[60-62]。雷纳杂岩位于费舍尔地体以北,主要由变质于约990 Ma的麻粒岩相片麻岩组成,该地区在之后900~990 Ma期间还发生了广泛的岩浆侵入作用和变质变形作用[63-64]。

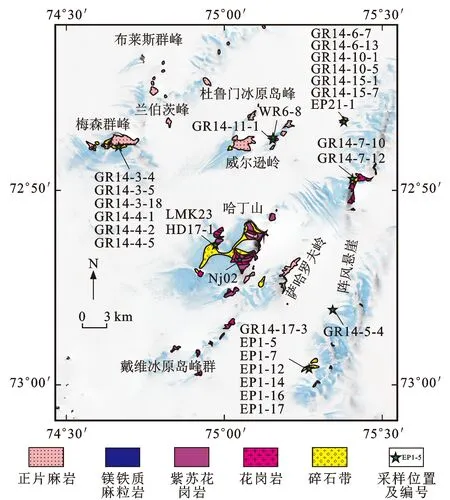

图件引自文献[22]、[47],有所修改图2 格罗夫山地质简图及冰碛岩采样位置Fig.2 Geological Sketch Map of Grove Mountains and Sampling Locations of Glacial Moraines

普里兹造山带是一个典型的多相变质带,出露于普里兹湾沿岸,并向南延伸至埃默里冰架东缘以及兰伯特地体和格罗夫山一带[13,16,19,21,53]。普里兹湾沿岸和埃默里冰架东缘的高级变质杂岩主要由镁铁质-长英质复合正片麻岩和混合岩化的副片麻岩构成,两者分别被认为属于基底和盖层岩系[19,21,23,65-69]。同位素年代学研究表明基底正片麻岩侵位于1 020~1 380 Ma[16,19,21,36,53,68-71],而盖层副片麻岩则被认为沉积于中元古代[36,68,72]或新元古代[24,71,73]。最近的研究表明埃默里冰架东缘—普里兹湾一带普遍发育有两期高级变质作用,变质时间分别为900~1 000 Ma和约530 Ma[21,23,31,36,73]。格罗夫山位于南查尔斯王子山以东约200 km处,被认为是普里兹造山带向南极内陆的延伸部分[16,18,20,22,41-42](图1)。该地区主要由高级变质岩(体积分数约为80%)、紫苏花岗岩和花岗岩(约20%)组成[18](图2)。高级变质岩主要以长英质正片麻岩占主导地位,夹少量镁铁质麻粒岩、含石榴石副片麻岩和钙硅酸盐岩[44-45]。正片麻岩和镁铁质麻粒岩的原岩形成于910~920 Ma,并随后与副片麻岩和钙硅酸盐岩一起经历了530~550 Ma的变质作用[20]。锆石定年结果表明基岩中的紫苏花岗岩和花岗岩的侵位时间为501~547 Ma[18]。

2 冰碛岩碎石带分布特征

格罗夫山冰碛岩碎石带主要分布在梅森群峰、哈丁山西侧、威尔逊岭周边(西北侧为主)和阵风悬崖西侧(图2)。各碎石带的冰碛岩分布特征和岩石类型有所差异,其野外照片见图3。

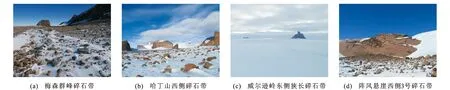

图3 格罗夫山冰碛岩野外照片Fig.3 Representative Field Photographs of Glacial Moraines in Grove Mountains

梅森群峰西侧和南侧均分布有碎石带,西侧碎石带规模较小,岩石类型和南侧碎石带相似。梅森群峰西侧和南侧碎石带岩石类型丰富,冰碛岩大小各异,以1~50 cm为主,整体磨圆度较差,以棱角状为主,仅个别磨圆度达到次圆形[图3(a)]。主要岩石类型有长英质正片麻岩、副片麻岩(石榴石黑云斜长片麻岩)、镁铁质麻粒岩、角闪岩、含石榴石石英岩、钙硅酸盐岩(石榴石辉石岩和方解石岩)、高压基性麻粒岩、紫苏花岗岩和二长(钾长)花岗岩等。碎石带内的主要岩石来自梅森群峰基岩,为近源堆积。但有相当数量的冰碛岩未曾在露头上发现,应该是来自格罗夫山冰下高地。

哈丁山西侧分布有大规模的碎石带。冰碛岩大小不一,但粒度相比其他碎石带的冰碛岩粗大,以10~100 cm为主[图3(b)]。此处碎石带的冰碛岩数量虽然较多,但种类相对较少,主要以长英质正片麻岩和花岗岩为主,且基本不含石榴石,还有少量钙硅酸盐岩(石榴石辉石岩和透辉石岩),前两者与哈丁山基岩露头岩性一致,因此,推测此处冰碛岩多为近源堆积。

威尔逊岭西侧及周边也分布规模不一的碎石带。威尔逊岭东侧碎石带规模较小,长100 m左右,宽15 m左右[图3(c)]。岩石类型有片麻岩,钙硅酸盐岩、花岗岩以及少量细晶岩。威尔逊岭西北侧的碎石带规模较大,长400 m,宽20 m左右。碎石带内的冰碛岩以石榴石黑云斜长片麻岩、石榴石片岩和钙硅酸盐岩为主,与威尔逊岭东北角的岛峰基岩岩性一致,因此,推测此处碎石带多为近源堆积。

阵风悬崖西侧碎石带由南向北可分为4个碎石带,用数字(1~4号)分别代表。除2号碎石带外,其他3个碎石带均有采样和研究。1号碎石带位于阵风悬崖南段,在4个碎石带中的规模最大;冰碛岩大小不一,以1~50 cm为主,磨圆度差;主要岩石类型有石榴石黑云斜长片麻岩、角闪岩、石榴石云母片岩、矽线石石英岩、高压基性麻粒岩、钙硅酸盐岩(石榴石辉石岩)和片麻状花岗岩,还有较为罕见的粉砂岩和火山岩(安山岩)。3号碎石带位于阵风悬崖中段,紧挨基岩分布;大多数岩石碎块都来自于基岩露头,冰碛岩大小与岩石类型具有分带性,大小与基岩的距离成反比(距离越近,岩石粒度越大,岩石类型愈少)[图3(d)];岩石类型相对1号碎石带少,主要有石榴石黑云斜长片麻岩、(石榴石)云母片岩、钙硅酸盐岩(石榴石辉石岩)、斜长角闪岩以及钾长花岗岩(钾长石斑晶粗大,可达2.0 cm×0.5 cm)。4号碎石带位于阵风悬崖北段,碎石带较长,目测长300 m,宽100 m;该碎石带岩石种类较多,大小以1~30 cm为主;主要岩石类型有(石榴石)黑云斜长片麻岩,含矽线石石榴石云母片岩、基性麻粒岩、(石榴石)斜长角闪岩,石英岩(主要为石榴石辉石石英岩和黑云母磁铁石英岩),钙硅酸盐岩(透闪石辉石岩)和钾长花岗岩(钾长石斑晶粗大,可达2.0 cm×0.6 cm)。

3 冰碛岩研究进展

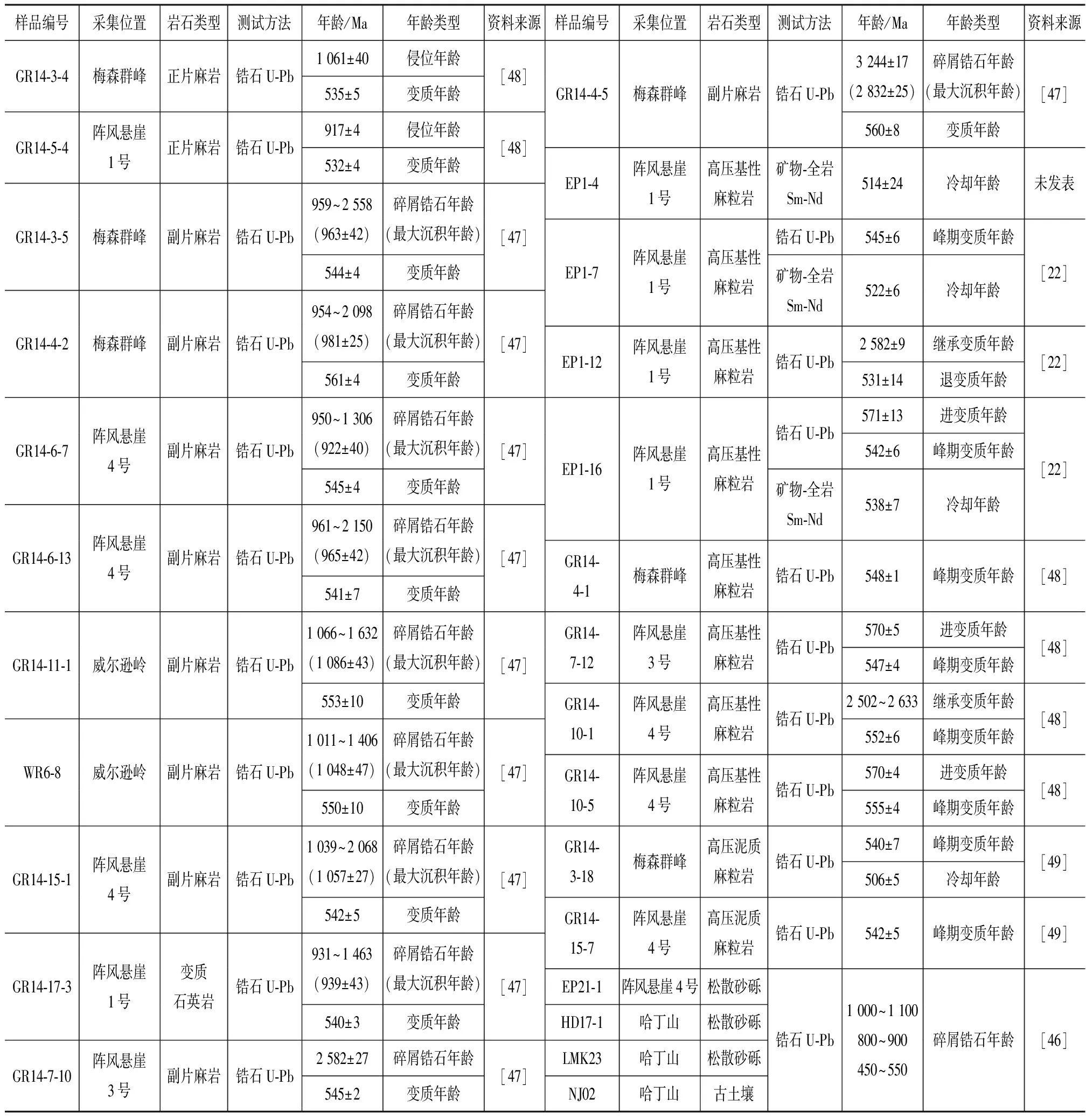

格罗夫山冰碛岩岩石类型多样,近10年主要对其中的长英质正片麻岩、镁铁质麻粒岩、副片麻岩和高压麻粒岩进行了详细的岩石学和同位素年代学研究,每个样品的采样点、岩石类型、定年结果和成因解释见表1。

表1 格罗夫山冰碛岩的同位素年代学分析结果Tab.1 Analysis Results of Isotope Chronology of Glacial Moraines in Grove Mountains

3.1 长英质正片麻岩和镁铁质麻粒岩

长英质正片麻岩和镁铁质麻粒岩为冰碛岩的主要岩石类型,且在冰原岛峰基岩露头上均能找到对应的产物。长英质正片麻岩在主要的碎石带中均有分布,岩石类型为具有弱—强片麻理的二长或钾长片麻岩,磨圆度差,以棱角状为主,具鳞片变晶结构和片麻状构造,主要矿物组合为黑云母+斜长石+钾长石+石英+磁铁矿,不含或含少量石榴石、斜方辉石、单斜辉石和角闪石,副矿物为磷灰石和锆石,其中黑云母等暗色矿物具有明显的定向性。镁铁质麻粒岩仅发现于梅森群峰碎石带中,磨圆度差,以棱角状为主,具粒状变晶结构和块状构造,绝大多数具有平衡的矿物共生组合,由单斜辉石+斜方辉石+角闪石+斜长石+磁铁矿-钛铁矿连晶构成,不含或含少量黑云母和石英。大部分长英质正片麻岩和镁铁质麻粒岩手标本和镜下特点与格罗夫山基岩露头相似,为原地堆积的产物[48]。

两类长英质正片麻岩的锆石U-Pb定年结果表明其形成时代分别为(1 061±40)Ma和(917±4)Ma[48]。(1 061±40)Ma的长英质正片麻岩可能与埃默里冰架东缘—普里兹湾一带的1 000~1 100 Ma基岩有一定的联系。同时,在甘布尔采夫冰下山脉和沃斯托克冰下高地的基岩中也有0.9~1.3 Ga的年龄记录[74],因此,不能排除该片麻岩原岩来自格罗夫山及格罗夫山之南冰下高地的可能性。(917±4)Ma的原岩时代与格罗夫山基岩中的正片麻岩、基性麻粒岩的原岩时代[20]一致,且手标本的岩石特征与基岩中的正片麻岩较为相似。长英质正片麻岩中锆石边部获得的变质年龄较为一致,约为530 Ma,与前人在高压麻粒岩中获得的退变质年龄[48]相当。

3.2 副片麻岩

副片麻岩在冰碛岩碎石带中大量产出,但是在冰原岛峰基岩露头上出露较少。副片麻岩冰碛岩多出现于梅森群峰南侧和阵风悬崖西侧的碎石带,在哈丁山西侧和威尔逊岭东侧的碎石带较为少见。主要岩石类型为石榴石黑云斜长片麻岩和石榴石云母片岩,磨圆度差,以棱角状为主。矿物分布均匀,无明显的分带性,主要矿物组成为黑云母、钾长石、斜长石和石英,不含或含石榴石和少量矽线石,大多数样品可见磷灰石、钛铁矿和锆石副矿物,金红石仅见于个别样品中[47]。

图件引自文献[47],有所修改;图中虚线代表锆石年龄的分组界线;n为样品数图4 格罗夫山冰碛岩中副片麻岩碎屑锆石U-Pb年龄频数分布直方图Fig.4 Number Distribution Histogram of Detrital Zircon U-Pb Ages for Paragneisses from Glacial Moraines in Grove Mountains

副片麻岩中碎屑锆石普遍发育核-边结构。锆石核部年龄可分为6组(图4):3.20~3.40、2.80、2.60~2.63、1.80~2.20、1.50~1.80、0.95~1.50 Ga,对应的εHf值为-4.1~5.5、-12.5~4.9、-12.6~3.3、-13.0~4.7、-14.2~11.0和-20.5~10.0,Hf模式年龄分别为3.2~3.7、3.1~3.4、2.6~3.2、2.1~2.9、1.7~2.7、1.2~2.4 Ga[47]。这些年龄群组和Hf同位素组成均能在查尔斯王子山—普里兹湾—东高止地区寻找出对应的物质源区,但不能排除其来自东南极地盾的可能性(如格罗夫山以南的甘布尔采夫冰下山脉和沃斯托克冰下高地)。根据锆石核部获得的最年轻年龄和缺失格罗夫山基底年龄的事实推测,副片麻岩从沉积时代上可分为3种类型[47]:第一种是最大沉积年龄为940~1 090 Ma的副片麻岩,其中并没有格罗夫山镁铁质麻粒岩和长英质正片麻岩时代(910~920 Ma)的年龄记录,副片麻岩沉积年代在940~1090 Ma和910~920 Ma之间;第二种是最大沉积年龄为(2 582±27)Ma的副片麻岩;第三种是最大沉积年龄为(2 832±25)Ma的副片麻岩。后两种副片麻岩最大沉积时代应该为新太古代时期。因此,格罗夫山冰下高地至少有3种副片麻岩,并且各自具有不同的沉积年代。这些副片麻岩之间可能存在的关系还有待进一步研究。同时,在所有副片麻岩碎屑锆石中均未发现格林威尔期变质作用事件(900~990 Ma)的记录,但这些锆石都记录了540~560 Ma的泛非期变质作用事件。

3.3 高压麻粒岩

格罗夫山冰碛岩碎石带中高压麻粒岩包含高压基性麻粒岩和高压泥质麻粒岩,这些具有特殊构造性质的岩石为格罗夫山的构造属性建立提供了重要依据。

高压基性麻粒岩广泛发现于梅森群峰碎石带和阵风悬崖1号、3号和4号碎石带,磨圆度差,以棱角状为主,具粒状变晶结构、块状构造,矿物分布均匀,无明显的分带性。保存完好的高压基性麻粒岩呈近等粒变晶结构,其峰期矿物组合为石榴石+单斜辉石+角闪石+斜长石+石英+钛铁矿±金红石±榍石,不含原生斜方辉石。石榴石中含有与基质矿物组合相似的矿物包裹体,单斜辉石中则含有大量的斜方辉石和(或)角闪石出溶片晶。部分高压基性麻粒岩在石榴石二辉麻粒岩相区域发生退变,生成单斜辉石+斜方辉石+角闪石+斜长石+磁铁矿±钛铁矿的后成合晶或冠状体,手标本上表现为白眼圈结构。此外,个别样品被绿片岩相变质作用叠加,有绿泥石、阳起石、钠长石和方解石等低级矿物出现。地质温压计和相平衡模拟表明峰期变质条件为770 ℃~840 ℃、1.18~1.40 GPa,退变质作用发生在0.7~0.8 GPa之下,由此得到了一个近等温降压的顺时针压力(P)-温度(T)演化轨迹[22](图5)。低温绿片岩相叠加的温压条件大致在400 ℃~500 ℃、0.4~0.5 GPa[22]。锆石U-Pb年代学研究显示,高压基性麻粒岩中锆石大多数为均匀无环带发育的变质新生锆石,仅一小部分保留有暗色的继承核[22,48]。变质锆石中获得了约570、540~555、(531±14)Ma等3个阶段的变质年龄。同时,矿物全岩Sm-Nd等时线年龄主要集中在514~538 Ma[22]。根据矿物反应结构、变质演化和锆石中的包裹体特征,推测得到约570 Ma可能代表高压基性麻粒岩进变质年龄,540~555 Ma代表峰期变质作用年龄,而约530 Ma代表退变质年龄[22,48]。锆石核部中获得了2 502~2 633 Ma的继承年龄和(2 583±9)Ma的上交点年龄,表明这些高压基性麻粒岩的原岩经历了约2 600 Ma的构造热事件[22,48]。

高压泥质麻粒岩分布于梅森群峰和阵风悬崖1号碎石带,磨圆度差,以棱角状为主,具粒状变晶结构、块状构造,矿物分布均匀,无明显的分带性。保存完好的高压泥质麻粒岩呈近等粒变晶结构,其峰期矿物组合为石榴石+蓝晶石+钾长石+斜长石+黑云母+石英+金红石±钛铁矿。经历后期中压麻粒岩相退变的高压泥质麻粒岩发育明显的矽线石+石英、黑云母+斜长石的后成合晶。相平衡模拟表明峰期变质条件为817 ℃~834 ℃、1.16~1.36 GPa,退变质作用则发生在806 ℃~828 ℃、0.67~0.75 GPa条件下,具有一个近等温降压的顺时针P-T演化轨迹[49](图5)。锆石U-Pb年代学研究表明,高压泥质麻粒岩的锆石多数为变质新生锆石,获得变质年龄较为一致,约为540 Ma,代表了峰期变质作用的时间。其中一个样品还获得了一组较年轻的变质年龄(约506 Ma),与角闪石和黑云母的40Ar/39Ar年龄(490~510 Ma)(胡健民等,未发表)具有可对比性,可能与后期韧性剪切变形有关。同时,高压泥质麻粒岩中还保留有少量继承核,其年龄为2 025~2 488 Ma[49]。

And、Sill和Ky分别代表红柱石、矽线石和蓝晶石图5 格罗夫山基岩与高压麻粒岩冰碛石P-T演化轨迹Fig.5 P-T Path of Glacial Moraines from Bedrocks and High-pressure Granulite in Grove Mountains

3.4 新生代沉积物及古土壤

格罗夫山新生代沉积物散布于各个碎石带中,而古土壤仅发现于哈丁山南侧的相对低洼处。新生代沉积物由砾石和基质混杂堆积而成,以半固结沉积岩为主,固结沉积岩和松散砂砾次之。砾石砾级大小不等,最大砾石直径可达10 cm,磨圆度中等偏差,砾石主要为长英质片麻岩、副片麻岩、基性麻粒岩、花岗岩及石英岩等。基质主要为泥质和一些细碎屑石英、长石颗粒。刘小汉等对新生代沉积物和古土壤开展了众多研究,主要用于探索南极冰盖的演化及古气候等关键科学问题[75-79]。

格罗夫山碎石带中的松散砂砾主要充填在冰碛岩砾石之间。对松散砂砾和古土壤中碎屑矿物的石榴石、斜方辉石、角闪石、黑云母、钛铁氧化物、斜长石和钾长石化学成分研究[46]表明,相较于基岩露头,松散砂砾和古土壤中的碎屑矿物具有更加宽泛的化学成分变化,显示了一个更加复杂的来源,因此,这些碎屑矿物能携带更加广泛的地质信息。同时,碎屑矿物中一些石榴石和斜方辉石具有与高压基性麻粒岩中同类矿物相似的化学成分,为高压基性麻粒岩的广泛存在提供了进一步的证据。同位素年代学上,3个松散砂砾样和1个古土壤样中的碎屑锆石U-Pb年龄区间主要有1 000~1 100、800~900、450~550 Ma,这一年龄分布与格罗夫山基岩露头[46]具有相似性。

4 讨 论

4.1 冰下高地的地质特征

通过对格罗夫山冰碛岩的综合调查和研究发现,格罗夫山冰下高地的物质组成可能比较复杂,而冰原岛峰的基岩仅反映了冰下高地一小部分的地质特征。

首先,从岩石类型组成上对比。格罗夫山基岩露头主要组成为高级变质岩(体积分数约为80%)和花岗岩类(约20%)。其中变质岩以长英质正片麻岩为主,夹有少量镁铁质麻粒岩、副片麻岩和钙硅酸盐岩,与普里兹湾—埃默里冰架东缘的岩石组成相似。相比之下,格罗夫山碎石带的冰碛岩岩石类型更为多样,除了基岩露头上常见的岩石类型外,还有高压基性/泥质麻粒岩、角闪岩、云母片岩、石英岩以及少量的粉砂岩和安山岩等,同时冰碛岩中副片麻岩的数量也远远多于基岩露头。从冰川流动方向和格罗夫山的周边地貌分析,这些冰碛岩基本为近源堆积,一定程度上反映了冰下高地的物质组成。因此,推测格罗夫山冰下高地的物质组成主要为高级变质岩和花岗岩类,还包括了少量的火山岩和粉砂岩,但变质岩类型更为多样,反映了格罗夫山冰下高地变质岩原岩类型的多样化。

其次,从岩石的变质程度对比。格罗夫山基岩露头的长英质正片麻岩和镁铁质麻粒岩所记录的峰期变质条件为中压麻粒岩相,且具有近等温降压的变质过程[18,45,80-81](图5)。格罗夫山冰碛岩中高压基性麻粒岩和高压泥质麻粒岩的峰期变质条件分别为770 ℃~840 ℃、1.18~1.40 GPa,817 ℃~834 ℃、1.16~1.36 GPa[22,49]。这些变质岩的变质程度均达到了高压麻粒岩相,高于格罗夫山和大多数查尔斯王子山—普里兹湾地区的基岩,并且具有近等温降压的变质过程。因此,推测格罗夫山冰下高地或高地的一部分普遍经历了高压麻粒岩相变质作用,并具有近等温降压的退变质过程。

最后,从变质时代对比。格罗夫山基岩露头中获得的变质年龄约为530 Ma。冰碛岩的研究中仅两个长英质正片麻岩获得的变质年龄可以与之相对应,可能代表了变质作用的退变质阶段时间。而剩余的冰碛岩样品获得变质年龄范围均在540~560 Ma之间,总体上要略早于格罗夫山基岩及查尔斯王子山—普里兹湾地区的大部分岩石。同时,冰碛岩的研究表明麻粒岩相变质作用的峰期变质时间应该约为545 Ma。此外,在两个高压基性麻粒岩中还获得了约570 Ma的变质年龄,时间上要早于峰期变质作用时间,该年龄可能代表了进变质作用时间。另外,在高压泥质麻粒岩锆石中还获得了约506 Ma变质年龄,表明格罗夫山冰下高地还经历了晚期的同造山变形作用事件。因此,可以认为格罗夫山冰下高地或高地的一部分在约570 Ma发生进变质作用,并在约545 Ma达到峰期变质作用阶段,随后发生近等温降压的变质过程,并在约530 Ma折返至中下地壳深度[22],最后于约506 Ma经历了同造山变形作用事件。值得注意的是,所有冰碛岩样品中均未发现格林威尔期变质作用事件的年龄记录。这一点与格罗夫山基岩一致,表明整个格罗夫山冰下高地可能都只经历了泛非期的单相变质循环,当然也不能完全排除其他原因导致格林威尔期的年龄未得到记录。

4.2 与周边地体的构造关系

虽然目前已经从东南极少量的基岩露头上获得了大量的年代学资料,使东南极的各个地体之间建立了一定的关联性,也为南极大陆内格林威尔期和泛非期构造事件的存在提供了大量的年代学证据。但是,由于各地体的主体部分都被掩埋于巨厚的冰盖之下,使得相邻地体间的构造关系和构造带在大陆内的分布与延伸存在了诸多不确定性和多解性。分布于冰原岛峰或岛峰群附近的冰碛岩则为解决这些问题提供了可能性。

格罗夫山冰碛岩中变沉积岩碎屑锆石中获得的年龄群组和Hf同位素组成在查尔斯王子山—普里兹湾—东高止地区都能找到对应的物质源区。其中具有古元古代—中元古代Hf模式年龄的年龄组(0.95~1.50 Ga)在各个变沉积岩样品中都占有重要的比例,该组年龄可以将格罗夫山冰下高地与雷纳杂岩、费舍尔地体联系在一起。同时,格罗夫山北部次级单元和西北部曼宁次级单元的构造环境可能为一个伸张裂谷环境,该裂谷环境与费舍尔地体相似,可能也代表了一个岛弧构造环境[82]。如果考虑到这些变沉积岩原岩的沉积物源可能来自兰伯特地体和/或鲁克地体,那么变沉积岩原岩在沉积过程中,雷纳大陆弧可能非常接近于东南极大陆西部(包括泛非期普里兹缝合带以西的兰伯特地体和鲁克地体),两者甚至有可能碰撞相连。格罗夫山冰下高地的变沉积岩原岩沉积时代(晚于940~1 090 Ma)似乎也支持这个推论。

目前的证据并不能排除这些变沉积岩原岩的沉积物源来自格罗夫山以南(东南极地盾内部)的可能性。因为格罗夫山冰碛岩中变沉积岩的碎屑锆石缺失格林威尔期变质作用事件记录,而东南极地盾内部并没有经历格林威尔期变质作用事件。此种情况与鲁克地体的Sodruzhestvo群非常相似,该群有1 000~1 100 Ma的碎屑锆石年龄记录,但缺失900~990 Ma的变质作用事件记录[34]。结合该研究区的古水流数据,Sodruzhestvo群的沉积物源很可能来自东南极地盾内部[34]。同时,Veevers等报道了甘布尔采夫冰下山脉和沃斯托克冰下高地基底岩石中碎屑锆石的年龄群组和Hf同位素特征[73],与格罗夫山冰下高地的变沉积岩中获得的碎屑锆石年龄和Hf同位素组成相一致。如果格罗夫山冰下高地的变沉积岩原岩的沉积物源来自东南极地盾内部,也就意味着格罗夫山冰下高地在格林威尔期与甘布尔采夫冰下山脉和沃斯托克冰下高地相毗邻。Golynsky等的航磁数据也显示格罗夫山的阵风悬崖具有明显的向南延伸趋势,很可能延伸至甘布尔采夫冰下山脉[82]。因此,格罗夫山南部与东南极地盾可能确实存在紧密的联系。

4.3 泛非期构造事件及对冈瓦纳超大陆形成过程的启示

现阶段普里兹造山带的构造成因及其在冈瓦纳大陆汇聚过程中所扮演的角色仍存在不少争议,但格罗夫山碎石带中的高压麻粒岩研究为其提供了碰撞造山成因的重要依据。早前的泛非期高压基性麻粒岩仅发现于阵风悬崖南段的碎石带中,随后又在梅森群峰南侧碎石带、阵风悬崖北段和中段碎石带中也均有发现。同时,在梅森群峰和阵风悬崖又新近发现了高压泥质麻粒岩。因此,高压麻粒岩在格罗夫山广泛分布,格罗夫山冰下高地中有相当一部分岩石(如果不是全部)经历了泛非期的高压麻粒岩相变质作用,并在后期经历了近等温降压的变质过程。由此可以推知,格罗夫山冰下高地中至少有一部分曾经被埋藏至约50 km的深度,并随后折返至约20 km的深度,该过程起始于约570 Ma,在545~555 Ma时到达峰期变质阶段(高压麻粒岩相),并在约530 Ma时折返至中下地壳(中压麻粒岩相),这与一般的大陆碰撞带构造过程相一致。

东南极大陆的吕措—霍尔姆湾—毛德皇后地—沙克尔顿岭构造带被认为是东非造山带向南极大陆的延伸部分,代表了东、西冈瓦纳陆块在泛非期拼合的缝合线[12,15,26]。但毛德皇后地的造山作用与吕措—霍尔姆湾地区有所不同。在造山时间上,前者碰撞和伸展的时间分别在540~580 Ma和490~530 Ma之间[8-9],后者造山时间稍显年轻(约530 Ma)。普里兹造山带的板块碰撞观点认为该造山带为冈瓦纳大陆内的碰撞缝合线,为印度陆块和东南极陆块碰撞拼合的结果。格罗夫山冰碛岩中高压麻粒岩的年代学研究表明,普里兹造山带的高压变质时间要比之前认为的约530 Ma要早,碰撞时间应该在540~555 Ma之间,而伸展时间应该在500~530 Ma之间。由此可见,普里兹造山带的泛非期造山作用与毛德皇后地的造山作用时间基本一致。

大量的数据表明,除费舍尔地体外,查尔斯王子山—普里兹湾地区(包括西福尔丘陵)的所有地体都受到了泛非期构造热事件的影响[53]。年代学数据表明格罗夫山及周边的峰期变质作用时间(约545 Ma)可能比其他大部分地区的峰期变质作用时间(约530 Ma)略早[3,20,22,27,56-57,67,73,83-86]。对于一个大型造山带而言,如此之大的变质作用时间跨度也是允许存在的。变质作用程度方面,格罗夫山的岩石在区域上比查尔斯王子山和埃默里冰架东缘—普里兹湾地区的大多数岩石具有更高的温压条件[20-21]。由于碎屑锆石中格林威尔期变质作用的年龄缺失,使得变沉积岩、高压基性麻粒岩和正片麻岩原岩的可能源区更倾向于格罗夫山南部的冰下高地一带。如果整个格罗夫山冰下高地都经历了泛非期的高级变质作用事件,那么泛非期普里兹造山带的缝合线位置应该位于格罗夫山冰下高地以南,该推论与前人对普里兹造山带的缝合线位置的预测[13,22-24,31]一致。最近,通过地球物理调查在阿尔戈斯冰穹附近识别出了一个东南极山脉,此山脉的最大地壳厚度约为60 km,该山脉被认为是泛非期印度—南极陆块和澳大利亚—南极陆块之间的碰撞缝合线[87]。因此,普里兹造山带很可能是东冈瓦纳陆块内部其中一条板块缝合线,缝合线位置应该位于格罗夫山冰下高地以南。

5 结 语

(1)东南极格罗夫山冰下高地岩石组成比基岩露头的更为多样,主要为高级变质岩和花岗岩类,还有少量火山岩和粉砂岩。其中,高级变质岩包括高压基性/泥质麻粒岩、石英岩、正片麻岩、角闪岩、云母片岩,还有少量的钙硅酸盐岩。

(2)格罗夫山冰下高地的变沉积岩原岩物质来源可能具有多源性,其源区可能为查尔斯王子山—普里兹湾—东高止地区的不同地体,然而并不能排除碎屑沉积物来自格罗夫山以南(东南极地盾内部)的可能性。

(3)格罗夫山冰碛岩中广泛分布的泛非期高压麻粒岩表明格罗夫山冰下高地中至少一部分岩石经历了泛非期的高压麻粒岩相变质作用,并在后期经历了近等温降压的变质过程,为普里兹造山带碰撞成因提供了直接的证据。因此,普里兹造山带很可能是东冈瓦纳陆块内部其中一条板块缝合线,缝合线位置应该位于格罗夫山冰下高地以南。

中国第15次、第22次和第30次南极科学考察队对南极格罗夫山现场调查工作给予了大力支持,在此一并表示感谢!