渭南市葡萄产业现状、问题与发展对策

2019-03-22韦建平

张 琪,韦建平

(1.渭南市果业技术推广中心;2.渭南市果业管理局,陕西 渭南 714000)

渭南市地处黄土高原南沿,位于东经108°50′~110°38′和北纬34°13′~35°52′之间,海拔330~2 645 m之间年平均气温13.6 ℃,年平均日照2 277 h,无霜期199~255 d,年降雨量550 mm,土壤肥沃[1]。优越的自然环境为葡萄生长提供了得天独厚的条件,成为葡萄生长优生区。渭南葡萄经过三十年的发展,形成了一定的规模,成为当地经济发展和农民增收致富的支柱性产业之一。葡萄为渭南市农村经济发展取得了可观的经济效益和社会效益,但同时也存在一些亟需解决的问题。

1 渭南葡萄产业发展现状

1.1 葡萄产业现状及布局

由表1可知,近四年渭南市葡萄种植面积逐年提高,2018年面积达3.45万公顷,四年间增长了0.58万公顷,年均增长率为6.33%。随着种植面积的不断增加,2015~2017年全市葡萄产量表现出连年上升的态势。受春季霜冻天气的影响,2018年葡萄产量有所下降,年终产量为56.16万t。截止2017年底,渭南市葡萄栽培面积、产量均超过陕西省的一半,已成为全国葡萄栽植面积第二大产区。全市葡萄主栽品种为红地球、夏黑、户太八号等[2],主要集中在临渭、合阳等县区,形成了以临渭区的下邽、吝店等镇为核心区域的渭南葡萄产业基地和以合阳县新池、黑池等镇为核心的红提葡萄产区。

1.2 栽培模式

历经30年的发展,渭南葡萄已从单一分散的小规模露地栽培发展到集日光温室、冷棚、避雨棚等多种栽培方式协同发展的规模化栽培模式。截止目前,全市2 hm2以上的规模化种植大户、企业、合作社160余家。由表2可知,2017年底全市设施栽培面积已发展到6 953.4 hm2,其中塑料大棚1 888 hm2,避雨棚4 765.4 hm2,日光温室300 hm2。设施栽培的不断扩大,不仅促进了产业布局的调整,而且拉长了市场的供应期。

表2 2017年渭南市设施葡萄栽培面积 单位:hm2

1.3 品牌建设

渭南市临渭区、合阳县分别被授予 “中国葡萄之乡”“中国红提之乡”荣誉称号。“临渭葡萄”“合阳红提”两个区域公用品牌连续三年进入“中国果品区域公用品牌100强”,2018年品牌价值分别达13.96亿元和4.93亿元[3-4]。“合阳红提”被评为2017年消费者最喜爱的农产品[5],“临渭葡萄”荣获2018年度中国最受欢迎区域公用品牌十强[6]。

2.1 品种结构不尽合理

全市葡萄栽植品种结构不合理,品种过于单一,同质化比较严重,缺乏多样性。全市总栽植面积的90%以上均为鲜食品种,酿酒品种栽植面积不足一成。而鲜食葡萄则晚熟红地球品种为主,其种植面积和产量占全市总面积和产量的80%左右。葡萄品种结构未能形成鲜食品种和酿酒品种、早中晚熟品种搭配合理的局面,上市销售时间过于集中,不能满足市场多样化的消费需求,市场经营风险大。

2.2 果农老龄化日益突出

近年来,农村大量年轻劳动力进城务工,40岁以下的中青年人非常少,留守农村务果的农民基本上是50岁以上的老人和妇女,这些人文化程度较低,对新品种、新技术接受能力较差。农村劳动力日益短缺,严重影响到劳动密集型的葡萄产业持续健康发展。

2.3 生产成本不断增加,产业发展资金短缺基础设施薄弱

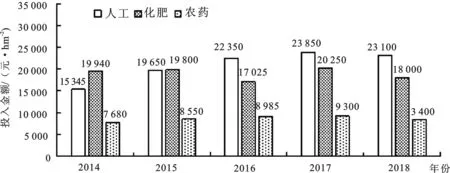

图1可以看出,2014-2018年,渭南市葡萄种植每公顷平均投入主要由人工费用、化肥和农药三种支出组成。人工支出在观察的5年当中,呈上升趋势,由2014年的15 345元·hm-2增加到2018年的23 100元·hm-2,其中2017年的人工支出最高,为23 850元·hm-2,人工成本一项每公顷就增长了7 500多元。化肥支出在17 025元·hm-2到20 250元·hm-2之间波动,平均为18 900元·hm-2,变化不大。农药支出从2014年的7 680元·hm-2增加到2018年的8 400元·hm-2,其中2017年农药支出最高为9 300元·hm-2。此外,我市葡萄主要以露地栽培为主,加之节水灌溉、田间道路硬化等基础设施不到位,导致病虫害频发,抵御自然灾害能力弱。而避雨栽培具有病虫害发生少、经济效益好等优势,但前期投入较大,平均搭建一公顷避雨棚需投入约19.5万元,日光温室前期投入则更大,资金短缺已成为果农发展设施葡萄栽培模式的制约瓶颈。

2.4 产业化、组织化程度不高,三产融合不高

随着葡萄产业的不断发展,渭南市逐步出现了一些规模化种植的企业、合作社,但大多数仍以家庭小规模种植为主, 缺乏组织性。多数分散经营种植户思想观念陈旧,担心规模化经营增加投入成本导致土地流转,不愿意加入企业、合作社等,阻碍全市葡萄规模化发展步伐。现有的规模化种植企业主要以销售鲜食葡萄为主,而从事深加工的葡萄企业很少,全市目前葡萄酒庄仅有3个,年生产量400 t,而且未涉及其他深加工品,产业化程度低,产业链过窄过短。

图1 2014-2018年渭南市葡萄投入情况

2.5 安全生产意识薄弱,重产不重质

生产中大多果农盲目追求大粒高产,忽视品质和风味,加之病虫害发生频发,生产中不合理使用化肥农药生长调节剂等。据调查,渭南果农种植葡萄平均每公顷施用化肥30 000~36 000 kg,大大高于全省、全国平均水平,不仅造成葡萄质量下降,严重影响果品的质量和品牌建设,形成“产量高、质量差、价格低”的不良局面,而且造成土壤板结,有机质含量下降,影响环境。

3 发展对策建议

3.1 调整优化种植区域和品种结构

引进一些适合当地自然条件的优良品种,扩大阳光玫瑰、新郁、夏黑等新优鲜食品种种植面积,适度调减晚熟红地球的栽植面积,延长销售时间。引进推广一批酿酒葡萄品种,形成早、中、晚熟品种,鲜食、加工品种搭配合理的种植结构,从而改善渭南市葡萄种植品种单一且上市集中的现状。同时,要提升引进品种的配套管理技术,提高果品质量。

3.2 推广集约化栽培、机械化操作

发挥龙头企业的带动作用和专业合作社的推动引领作用,加大适度规模经营的宣传力度,鼓励园区和家庭农场适度扩大规模的同时不断吸纳分散种植户参与到合作社的经营中,形成紧密的利益链接机制,加快实现规模化发展进度。同时,积极推广标准化生产、机械化操作,有效应对用工荒、雇工难的问题。

3.3 加强政、资金策扶持,丰富果业扶贫路径

一是整合农业、水利、建设等部门基础设施建设项目资金,制订财政支持优势果业发展的政策,加大财政支持补贴和招商引资的力度,鼓励社会各方面的资金投入到葡萄种植经营上。设立发展设施栽培模式无息贷款专项资金,解决前期资金投入大的问题;二是完善“党支部+龙头企业+基地+贫困户”发展模式,鼓励贫困户通过土地、劳动力等资本形式入股,企业、合作社可以通过申请产业扶贫项目解决资金困难的同时带动贫困户脱贫致富,实现共产共赢。

3.4 发展葡萄特色深加工和三产融合

借助城市近郊葡萄产业在休闲观光功能方面的优势,开发葡萄果酒、葡萄醋、葡萄籽油等产品,增加葡萄产业的附加值,提高产品溢价。充分利用渭南地区的人文历史资源优势,打造集观赏、采摘、科普教育、体验、休闲等多元化功能的观光葡萄园,进一步提升葡萄产业链的综合实力,促进一二三产业融合发展,提高葡萄生产的经济效益。

3.5 强化科学管理技术培训

把技术培训作为提升果品质量、产业效益和果农优质安全生产意识的关键步骤。定期聘请专家、教授及农村土专家讲授管理技术,主要围绕葡萄优质丰产栽培模式、幼龄果园管理、旱作高效栽培、花果精细管理、病虫害绿色防控及生态循环型果园建设等方面,科学引导果农使用化肥、农药,走标准化生产路子,改善盲目追求高产的乱象,提升葡萄品质,确保产品的质量安全。同时,积极开展新型职业农民培育,着力培养一批乡土技术人才和科研人才,确保每村至少有一名懂技术、会管理的种植能手。