基于休闲专门化的休闲骑行者类型及其特征研究*

2019-03-20梁增贤黄晓萍

梁增贤,黄晓萍

(中山大学 旅游学院,广东 珠海 510275)

中国逐步进入休闲社会。根据《中国休闲发展年度报告(2016-2017)》显示,2017年城镇居民工作日、周末和节假日的户外休闲比重分别为59.4%、77.9%和82.8%。在众多户外休闲活动中,骑行作为一种高度自助、自主的新兴休闲方式,因其绿色、时尚、健康、环保、低碳的旅游形象,广受大众青睐[1],在我国得到快速发展,全国各地每年举办的自行车赛事和骑行活动总量已超过3 000场。

休闲骑行是一种出于非竞争性(自行车赛事)目的和非功利性(骑行去上学、上班或者买东西等)目的而进行的骑行活动[2],主要在居住地附近完成,目的是休闲和锻炼。中国的休闲骑行呈现普及化和专门化两大趋势:一方面,随着共享单车的快速发展,休闲骑行变得随处可行。根据ofo联合交通运输部科学研究院发布的《2017年第一季度中国主要城市骑行报告》显示,周五至周日骑行活跃度明显堤高,骑行已经成为大众休闲健身的重要方式之一。另一方面,购买专业装备,并开展参与专业培训的专业骑行者也越来越多。根据《美骑2017中国运动自行车行业调查报告》显示,专业用户拥有的自行车数量和价格均在明显上升。2017年,在自行车运动上花费了5 000~10 000元的人占比增长了2.55%,在自行车运动上花费1万元以上的用户占比增长了1.24%。这表明休闲骑行者已经开始分化,在广泛普及的基础上,逐步分化衍生出专业的骑行者,对休闲专门化要求尤为关注。

休闲专门化程度是衡量休闲开展水平和层次的关键指标,可以对一个休闲大群体进行多个休闲层次群体的区分[3]。休闲骑行者通过克服一系列的休闲约束因素,实现从一般到专业的逐步升级[4]。由于不同专门化程度的休闲骑行者所面临的休闲约束不同,相应的休闲发展政策、城市公共设施和服务的提供方式也有所不同。本文将基于休闲专门化程度对休闲骑行者进行分类,并分析他们在休闲约束因素和社会人口统计方面的差异,以期有针对性地制定促进休闲骑行发展的措施。

1 文献综述

1.1 休闲专门化

休闲活动者并非同质群体,不能等同视之,而应有针对性地区别对待。因此,在研究中,学者们往往将休闲活动者划分为不同的类型或群体[5]。Bryan[6]提出了休闲专门化的概念,对休闲垂钓者进行划分。根据他的定义,休闲专门化是因对运动与活动场所偏好,而拥有专业器材与技巧,从一般性到特殊性活动的连续性运动过程与行为。通常认为,某项休闲活动的参与者会随着参与时间和频率的增加而逐渐走向专门化[7]。然而,也有研究认为,休闲并非“一个连续性的升级过程”,因为休闲专业化水平的提高受到来自参与者自身和外界诸多因素的影响,无法沿着线性的路径持续增长。相对于更容易上升的低专门化参与者,高专门化参与者甚至会因长期维持在一个水平而产生心理消耗,失去积极性[8]。当然,许多研究表明,那些即使退步甚至放弃了专门化的休闲参与者,虽然在活动吸引力和中心性感知方面表现出下降,但仍然保留了社交和知识的维系[9]。无论如何,休闲专门化作为区分一般休闲参与者和专业休闲参与者的理论工具得到了学者的广泛认可。一些学者根据休闲专门化做了具体的实证研究,将全地形车爱好者根据专门化水平高低依次分为“偶玩者”(casual)、“活跃者”(active)和“专业者”(pedicated)3种类型[10]。

Bryan的休闲专门化测量包括了“行为”和“认知”两个维度,具体根据拥有设备、技能证明、场所选择、过去经验等可观测的指标去衡量休闲专门化程度[6],但是这些可观测指标并没有包括参与者的个人情感维度,如休闲承诺[11]。在许多情况下,专业休闲装备的购买并不一定代表实际的休闲参与程度,一些人只是买回来当作摆设[12]。Little[13〗认为,“情感”对于衡量专门化水平是十分重要的。McIntyre和Pigram[14]在Bryan的两维度基础上增加了情感作为休闲专门化水平的测量指标,包括行为、认知和情感三维度。其中,行为水平是过去经历和熟悉度;认知水平是设备属性、技能和知识;而情感水平包括重要性、享受性、自我表达和中心性[15]。Scott和Shafer[16]进一步优化了三维度的测量方法,提出了改进后的量表,包括行为水平、技能知识水平和承诺度3个维度。本研究主要采取Scott和Shafer提出的行为水平、技能知识水平和承诺度这3个维度去测量休闲骑行者的休闲专门化水平。

休闲专门化与深度休闲密切相关[17]。深度休闲越深的个体,休闲专门化水平越高,因为持续的活动参与促进了认知和行为的专门化[15]。当然,休闲专门化不适用于有明确规则要求的休闲活动,例如国际象棋[18],此时休闲深度越深并不意味着专门化程度越高。此外,休闲专门化程度越高,对特定场所或地方的依恋越明显[19],对流动体验的感知更强[20],对环境态度更友好、行为更负责[21]。对于高专门化水平的活动者来说,特定活动的可替代性难度较大[22],但是也会衍生出新的异质性偏好,例如高水平垂钓者的关注重点会从特定的垂钓活动转移到船只捕鱼活动[23]。这些都说明,不同休闲专门化水平的人会受到不同的约束,产生各种偏好和适应性。

1.2 休闲约束

休闲约束是指阻碍休闲偏好形成、参与或享受的因素[24],包括定期停止参加休闲活动的原因或者参与者目前不参与但愿意参与活动的障碍[25]。关于休闲约束的研究很多,多年来学者们也提出了各种休闲约束分类体系,其中Crawford和Godbey[26]提出的休闲约束三分类体系——自身约束、人际约束和结构约束最受认可。依据该模型,休闲参与者主要受到这3个层次的休闲约束。3个休闲约束因素是有主次和层次的,休闲行为的发生需要逐步克服上述障碍[27]。人首先遇到的是自身约束,即影响休闲偏好形成或是参与过程中个人的心理状态与感知情况。一般地,当克服自身约束因素的阻碍后,就会形成个人的休闲偏好。其次是人际交往约束。它会阻碍休闲活动的参与。同伴在这个过程中可以帮助参与者提高个人交际协调能力,从而参与休闲。最后,当拥有了个人交际协调能力和克服人际约束后,就遇到结构约束,主要是指外在的影响因素,例如天气、经费和信息渠道等。人们如果能够克服上述所有因素,那么休闲参与行为将会发生。

不同休闲专门化程度的人一般面临不同的休闲约束。休闲骑行是一种大多数人都可以参与、身体素质要求较低的休闲活动。已有研究表明,女性可能在休闲或通勤的环境下开展休闲骑行,但她们整体的参与人数比男性少[28]。一些研究进一步指出,相对于男性,女性骑行者的感知障碍主要是个人因素,例如安全担忧、缺乏信心以及健身压力等[29]。与此同时,社会人口特征因素也是重要的影响。一些研究表明,参与休闲骑行的人普遍拥有较高的社会经济地位[30],拥有较高收入、就业和受教育水平[31-32]。然而,也有一些研究指出,休闲骑行者在受教育程度和收入方面并没有显著差异[33],甚至低收入者比高收入者更倾向于休闲骑行,以降低通勤成本[17]。随着年龄的增加,人们收入增加,收入对休闲参与者的影响减弱,而55~64岁的群体则将安全问题视为重要的休闲约束因素[34]。

基于休闲约束的分类和层次模型,休闲约束会对休闲参与后的频率、水平和自我等产生影响,休闲参与者在参与过程中遇到一系列的休闲约束层次,通过克服各层次因素,提高专门化水平,从而达到休闲活动的专门化参与[16]。本研究主要采取Crawford和Godbey提出的自身约束、人际约束和结构约束这3个维度去测量休闲骑行者的休闲约束水平。

2 研究设计

2.1 问卷设计

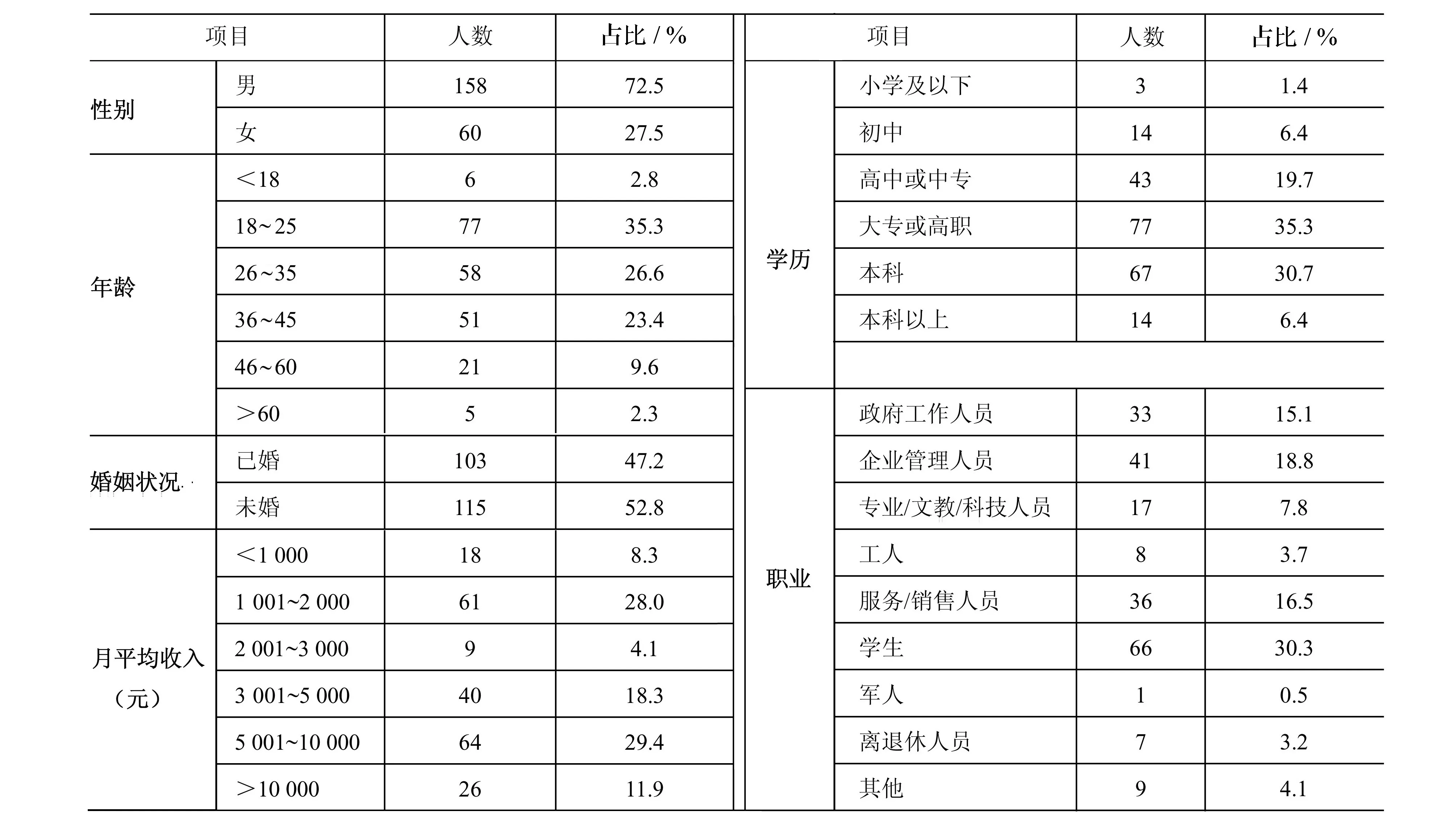

问卷主要由3部分组成。第一部分收集受访者的人口统计信息,包括性别、年龄、学历、婚姻状况、月平均收入和职业。第二部分是休闲骑行者的休闲专门化量表,主要基于Scott和Shafer三维度模型[35],其中“行为水平”和“承诺度”采用Chen C F和Chen P C量表[1]。该量表已经在休闲骑行者群体中使用,被证明是有效的。然而,由于Chen C F和Chen P C的量表中关于“认知水平”维度的题项并不完整,本文进一步采用了Needham等人[36]提出的“认知水平”量表。第三部分是休闲骑行者休闲约束的测量,主要基于Nyaupane等人[37]的量表。第二部分和第三部分运用李克特五分量表法来进行测量,同样是对一句陈述性话语表达赞同度,从1代表“非常不赞同”到5代表“非常赞同”。

2.2 调研过程与样本说明

休闲骑行群体规模小,较为分散,不容易取得大规模样本。为了最大程度地调研到覆盖所有类型的休闲骑行者,尤其是专业化程度较高的骑行者(这部分人总体数量少,不容易通过街头访问获得)。调查采用自填式问卷,包括纸质问卷和网络问卷两种类型。纸质问卷主要用于街头调查,于2017年3月4日-4月17日期间,在南京主要的骑行道路和场所发放问卷,例如南京环紫金山绿道的琵琶湖休息点发放。这个发放点的骑行者主要是以休闲健身为主,通勤目的的很少。调研选择7个骑行者数量较多的周末进行,采取一对一的形式总计发放了200份,回收194份问卷(6份被骑行者带走了),去掉没有作答完整和选项高度重复的问卷22份,实际回收有效问卷172份,有效率为86%。网络问卷调查主要通过“南京骑行吧”(总数222人)和“南京旅游骑行部落”QQ群(总数496人)发放。这两个群是南京专业骑行者最多的QQ群,并且会定期组织线下专业骑行活动(一个月至少一次)。本研究通过群内积极交流并参与组织活动的方式,获得群友作答并帮助转发。根据事先设定的配额,网络问卷调查在两个群总共回收60份,去掉作答时间少于30秒(29个题项)和随意勾选(勾选全部一样)的14份问卷,网络有效问卷46份,有效率为76.67%。具体样本的人口统计情况如表1所示。

根据表1,受访者中男性为158人,女性为60人,男性显然多于女性,与现有休闲骑行者群体年龄特征相似[31-32]。骑行者已婚和未婚人数相当,其中已婚103人,未婚115人。休闲骑行者的主体是18~45岁的中青年群体,占总数的85.3%,其中学生所占的比例最大,其次是企业管理人员、服务/销售人员和政府工作人员。超过72%的骑行者拥有包括或超过大专或高职的学历。骑行者的收入分化明显,收入比较集中在1 001~2 000元和5 001~10 000元两个区段。前者占比28.0%,与30.3%的学生群体有关;后者占比29.4%,主要为工作收入稳定、薪酬较高的人群。根据调研,这部分高收入群体中有较大比例专门化程度较高的骑行者。

表1样本的社会人口结构特征

数据来源:作者统计。

3 分析与结果

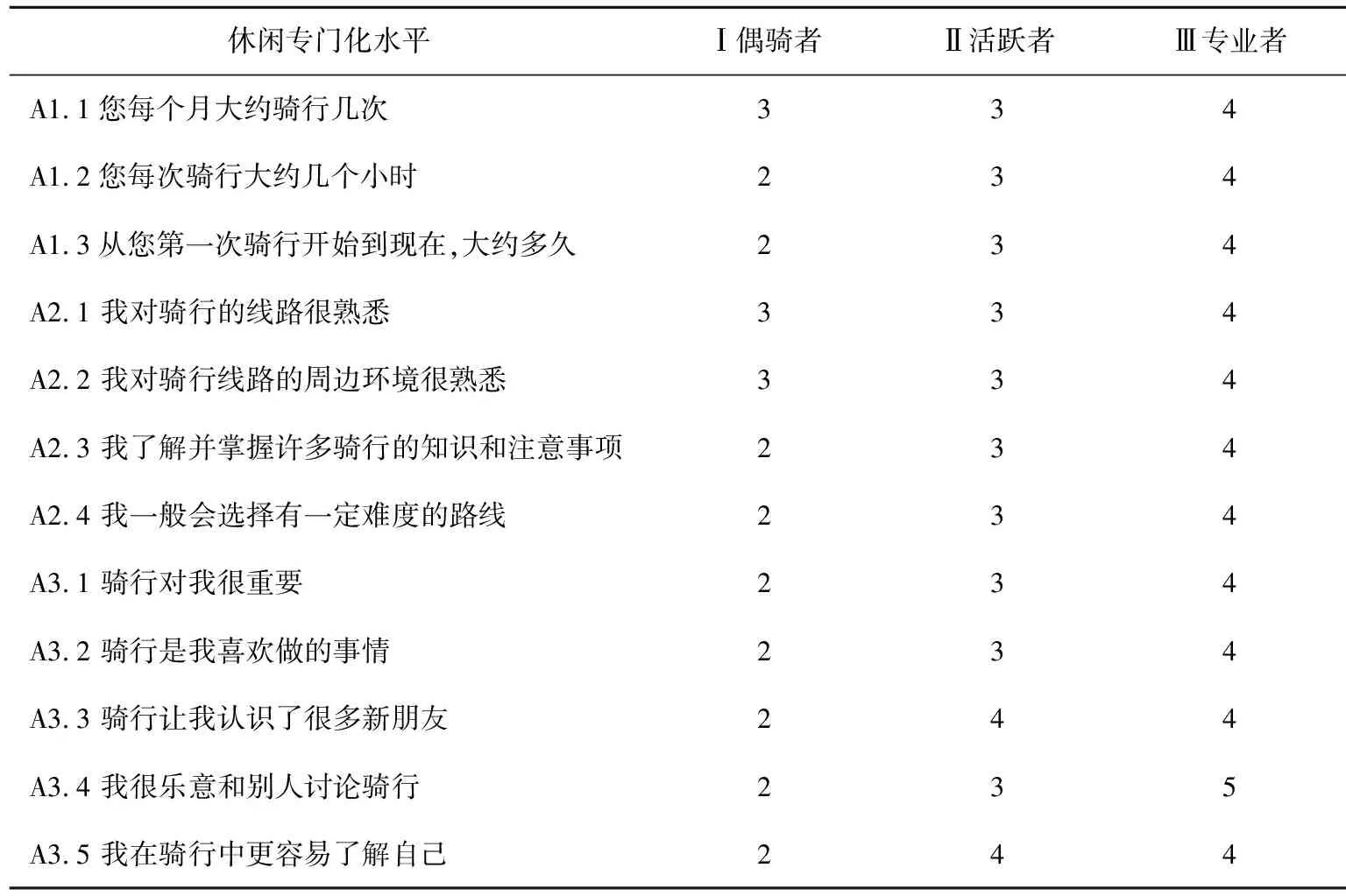

为了区分不同休闲专门化水平骑行者的特征,本文运用SPSS 21.0进行K-means聚类分析和判别分析,得出3种类型群体,分别定义为:Ⅰ偶骑者、Ⅱ活跃者、Ⅲ专业者(见表2)。

表2 不同休闲专门化水平的休闲骑行者类型

数据来源:作者统计。

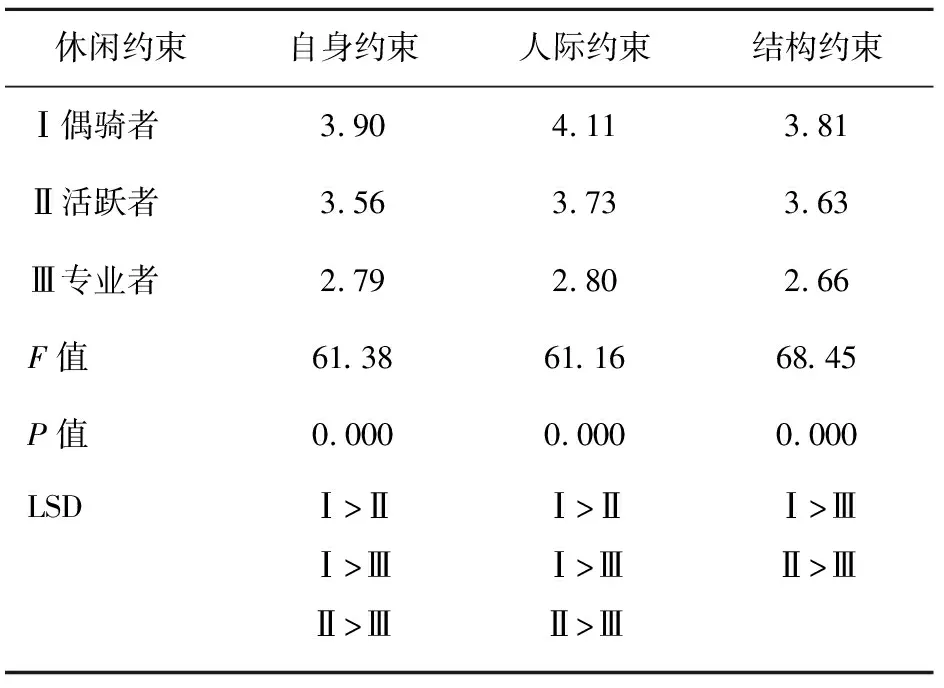

在聚类的基础上,除性别和婚姻状况外,我们对其他变量进行单因素方差分析(ANOVA),来检验不同类型休闲骑行者在各个社会人口特征因子和休闲约束因素上是否有显著差异,并采用LSD进行后续分析,比较各组之间的差异(如表3和表4所示)。

表3 三类群体的人口特征差异

数据来源:作者统计。

表4 三类群体的休闲约束差异

数据来源:作者统计。

偶骑者有71人,占32.57%,他们在休闲专门化水平的3个维度上(即行为水平、认知水平和承诺度)显示专门化水平比较低。他们只是偶尔参与休闲骑行活动,主要是在平缓路段骑行,参与频率低、持续时间短,对于骑行的相关知识和技能不太熟悉。偶骑者对骑行基本没有依赖感,骑行对于这个群体而言并不重要。偶骑者的年龄普遍偏小,18~25岁之间的占多数。然而他们的学历比较高,基本在大专或高职以上。他们中的大多数人未婚,收入水平并不高,处于读书或事业初创期。偶骑者受到较大的休闲约束:在自身约束上,自身体力有限,兴趣支持偏低,没有形成对休闲活动参与的积极倾向;在人际约束方面,因为没有合适的朋友或小团体可以一起骑行,会选择一个人骑行;在结构约束上,因为收入水平较低,专业化休闲骑行的花费对他们而言较高。

活跃者群体有50人,占总数的22.94%。他们的休闲专门化处于中等水平,对休闲骑行较为熟悉,通常有一定的骑行经历(平均2年以上),并且每次骑行的持续时间逐渐变长(平均2~3个小时)。他们在骑行中不断学习和积累专业的知识和技能,平日在平缓路段骑行,但偶尔也会挑战有难度的路段。他们很乐意和别人探讨骑行技术和经验,并希望通过骑行结交一些朋友,帮助他们更好地认识自己。活跃者年龄主要在26~35岁之间,学历不高,收入较低。活跃者正在不断地努力克服约束和障碍,参与到休闲活动中,在自身约束、人际约束和结构约束的克服上,相对偶骑者会显得更有经验一些。

专业者群体有97人,占总样本的44.49%,他们的休闲专门化水平较高,是所有参与者经验最为丰富的“专家”。他们会定期骑行,平均每个月4次,相当于每个周末都会参与休闲骑行。他们每次骑行时间会超过3个小时,并且基本已经拥有超过3年的骑龄。对于这个群体而言,他们了解并掌握了很多关于骑行的知识和技能,在骑行过程中偏爱挑战有难度的路段。专业者比前两个群体年纪稍大,多为已婚人士,并且收入较高,集中在5 001~10 000元之间,经济条件优越。他们对休闲骑行已经建立了积极的兴趣,对自己的体力比较自信,认为独自骑行并不困难,基本已经克服了自身约束和人际约束带来的休闲障碍。尽管专业者已经摆脱了经济压力,但工作繁忙往往成为制约他们骑行的关键因素。对于这个群体而言,最大的休闲约束是结构约束,尤其是没有充足的休闲时间去参与休闲活动。

4 结论与讨论

本文基于休闲专门化水平,将休闲骑行者从低到高分为偶骑者、活跃者和专业者3类,与过往其他休闲活动的分类相似[10]。这反映了人们在开展休闲活动时对专门化水平追求差异的共同性。休闲骑行者专门化水平的提升受到一系列因素的制约。本文研究表明,从偶骑者发展成专业者的过程中,自身约束、人际约束和结构约束对休闲骑行者的影响逐渐降低。专门化水平越高的骑行者,他们受到的约束越少。然而,根据表4可知,无论何种类型的休闲骑行者,对他们影响最大的都是人际约束。换句话说,能否找到骑行同伴或骑行团队对任何骑行者而言都是主要的困难。已有研究表明,3种休闲约束是有层次的,首先需要克服自身约束,然后是人际约束,最后克服结构约束[26]。这意味着自身约束是人们从事休闲骑行的门槛因素,对偶骑者的影响最大。自身条件严重制约了大部分居民从事最低专门化水平的休闲骑行,使得休闲骑行难以成为广泛的休闲活动。

从社会人口特征看,从偶骑者到专业者,平均年龄逐渐变大,收入水平不断提高。3类休闲骑行者显然拥有不同的社会经济地位。偶骑者收入不高、地位较低、骑行频次少、装备简单,大多为较高学历的学生或事业处于初创期的年轻人,他们通常有更多的时间和休闲兴趣可供选择。休闲骑行往往并不是他们唯一的休闲活动,毕竟这需要一定的装备,更需要年轻同伴。相比之下,专业者属于另一个极端,他们社会地位较高,由于他们中大多数已婚甚至有小孩,事业也处于黄金期,休闲骑行主要受休闲时间的约束而非经济条件。专业者有充足的资金投入到专业装备的购买和升级中,也乐于开展专业训练以提高自身水平。他们对休闲骑行的追求已经超过了一般休闲体验需求,一部分人需要挑战自我,发展自我,乐于尝试更困难、更有挑战的骑行。

当前,我国许多大城市的规划建设已经逐步开辟或恢复自行车道,一些城市如广州、深圳甚至开辟了专门绿道系统,而共享单车的普及也基本满足了偶骑者对基本装备的需求。中国在休闲骑行的设施配套方面已经有所进展。从本文结果看,由于所有休闲骑行者都面临找同伴的困难,因而建立各种专门化水平的休闲骑行组织比提供基础设施更为重要。对于偶骑者,政府应该注重活动的兴趣培养,开辟具有观光功能的特色线路,提高休闲骑行的吸引力。对于活跃者和专业者,政府应该建立和资助相关骑行组织,规范管理,开辟专门的骑行线路和场地,设置一些具有挑战性的障碍道路和设施,满足不同专门化水平骑行者的需求。

致谢:感谢东南大学贾鸿雁副教授在本论文调研中给予的帮助和指导。