初中生身体自我效能感与体育倦怠关系研究

——运动动机的中介作用

2019-03-15杨波

杨 波

(合肥师范学院,安徽 合肥 230000)

近年来,中考改革的稳步推进,使得初中生的运动参与状况和体质健康水平得到一定程度的改善,但繁重的学习压力使得部分学生对体育课心存抵触,以至于学生有意识地逃避课堂参与,课后参与锻炼的次数逐步减少甚至退出锻炼[1]。体育教育不仅注重体质健康和兴趣的培养,也强调运动行为的保持[2,3]。大量研究不仅证实身体自我效能感[4]、体育倦怠[5]、运动动机[6,7]等因素对学生课堂参与水平及课后锻炼习惯的保持的影响,而且还深入研究了三因素之间内在的交互作用[8]。这有助于考察阻碍初中生运动坚持性的心理机制,深入了解导致学生运动退出的相关因素,进而针对性地改进教学策略,避免类似现象的进一步恶化。

1 研究假设

基于自我决定理论和相关研究结果,本文拟探究身体自我效能感对体育倦怠的潜在作用机制,以及体育运动动机在其中的中介作用,以期为三变量之间构建明确的理论框架。具体研究假设:a.初中生身体自我效能感、运动动机分别与体育倦怠之间呈负相关关系;b.运动动机在身体自我效能感和体育倦怠中发挥中介功效。关系模型见图1。

图1 中介作用假设

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

按照分层抽样和随机抽样的调查方法,对合肥是5所初级中学七、八、九三个学段学生进行调查,在保证性别、学段等人口学变量比例均衡的基础上每个学校随机调查200名学生。回收问卷1000份,剔除无效问卷后保留836份有效问卷,其中男生=395人,女=441人。以探究引发学生体育倦怠的心理作用机制,并分析运动动机在自我效能感和体育倦怠间的中占作用。

2.2 研究工具

2.2.1 身体自我效能感问卷

身体自我效能感问卷由Rychman[9]等人编制,包括22个题目,采用Likert5级评分方式。量表包括身体能力感知(PPA)、身体能力信心(PSPC)两个维度。本次测量总量表Cronbach α系数0.716。分量表的Cronbach α系数分别是0.818和0.716。问卷验证性因子分析结果如下:x2/df= 4.36、RMSEA= 0.06、GFI = 0.89、AGFI= 0.86、NFI=0.73、IFI=0.87、TLI= 0.81、CFI=0.77,可见理论模型和观测结果的拟合情况良好。 本次问卷所包含的各条目的标准化因子载荷大于 0.50,问卷聚合度较好。

2.2.2 体育运动动机量表

该量表是由Pelletier[10]等人修订,由28个题目构成,量表采用Likert7级计分方式,包括7个维度(求知、成就、刺激体验、内化、认同、外部调节、无动机)。本次测量总量表的Cronbach α系数0.864。分量表的Cronbach α系数分别是0.747、0.742、0.766、0.688、0.686、0.707、0.724。问卷验证性因子分析模型各指标拟合度如下:x2/df= 5.53、RMSEA= 0.07、GFI = 0.81、NFI=0.78、IFI=0.81、TLI= 0.77、CFI=0.81,可见理论模型和观测结果的拟合情况良好。 本次问卷所包含的各条目的标准化因子载荷大于 0.50,问卷聚合度较好。

2.2.3 运动倦怠量表

该问卷是由Raedeke修订,包含15道题目,共3个维度(成就感降低、情感/体力耗竭、对运动的负性评价),采用Likert 5级计分方式。研究已证实该量表可有效测量青少年运动员和学生在体育课堂上的心理倦怠水平[11,12]。本次测量总量表的Cronbach α系数0.874。分量表的Cronbach α系数分别是0.737、0.853、0.715。本次问卷验证性因子分析模型各指标拟合度如下:x2/df= 3.87、RMSEA=0.06、GFI=0.95、AGFI=0.93、NFI=0.92、IFI=0.94、TLI=0.92、CFI=0.94,可见理论模型和观测结果的拟合情况良好。本次问卷所包含的各条目的标准化因子载荷大于 0.50,问卷收聚合度较好。

2.3 统计方法

采用SPSS21.0对数据进行统计分析,并利用AMOS22.0进行验证性因子分析和构建变量间的路径分析模型。

3 结果

3.1 各变量在性别和学段上的特征分析

(1) 经分析可知,身体自我效能感、内部动机、外部动机、体育倦怠在性别上的差异均显著(P<0.05),而无动机在性别上的差异并无统计学意义(P>0.05)。(2)总体而言,初中生的身体自我效能感水平在三个学段上差异已达到显著性水平。其中九年级学生的身体能力感知水平显著低于低学段的学生。(3)初中生的内部运动动机在三个学段上的差异达到显著性水平,主要表现为九年级学生的求知、成就和刺激体验动机水平显著低于低学段的学生群体;而外部动机的差异并不显著。(4)三个学段学生的体育倦怠水平存在显著性差异,主要表现在高学段学生对于成就感降低程度、情绪体力耗竭及负性评价的主观认知体验高于低学段学生,且成就感降低和负性评价的认知差异显著性。

3.2 各变量间的相关关系分析

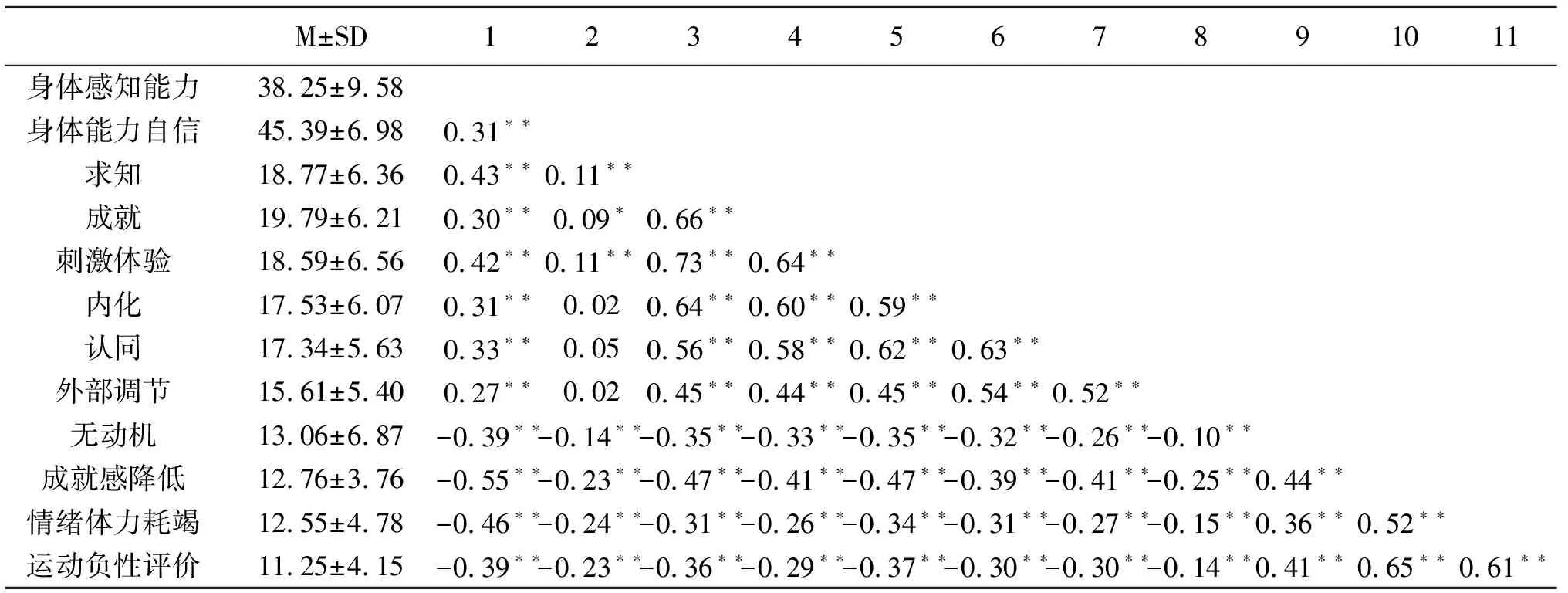

由表1知,身体自我效能感与体育倦怠两维度间呈显著负相关,运动动机与体育倦怠两维度间呈显著负相关,身体自我效能感与运动动机各维度间除身体能力自信与内化、认同和外部调节相关性不显著外,其余维度相关程度皆达到显著性水平。

表1 各维度间相关系数矩阵(r)

注:**表示P<0.01. *表示P< 0.05

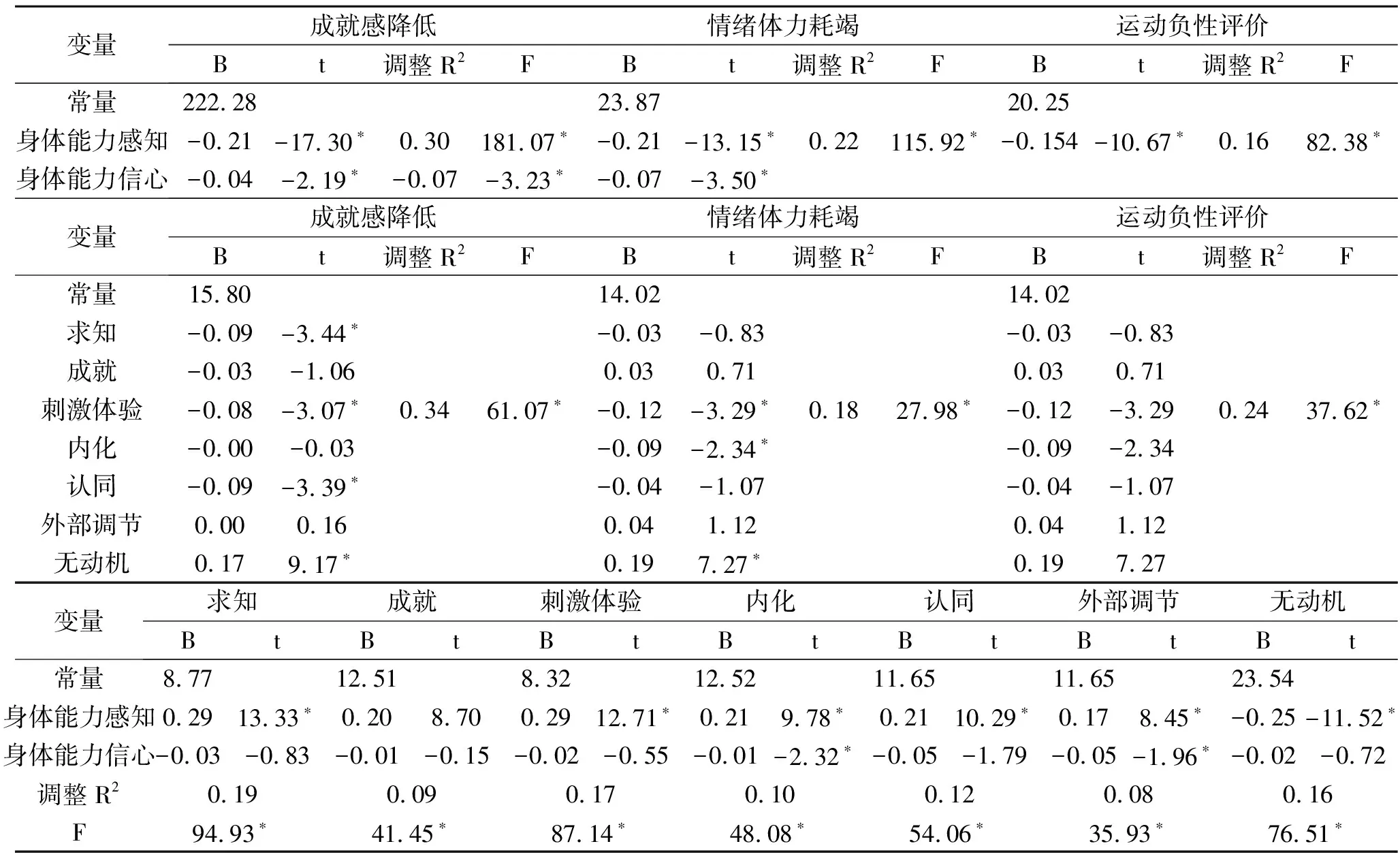

3.3 回归分析

(1)由D-W和VIF检测结果可知原始数据不存在序列相关,自变量之间也不存在共线性关系。(2)身体自我效能感对于体育倦怠的各维度回归均具有统计学意义,且回归方程对倦怠三维度的反映程度分别是:30%、22%、16%。(3)运动动机对体育倦怠的各维度回归均具有统计学意义,且回归方程对倦怠三维度的反映程度分别是:34%、18%、24%。(4)身体自我效能感对运动动机的各维度回归均具有统计学意义,且回归方程对于动机七维度的反映程度分别是:19%、9%、17%、10%、12%、8%、16%。详见表2。

表2 回归分析

注:*表示P<0.05.

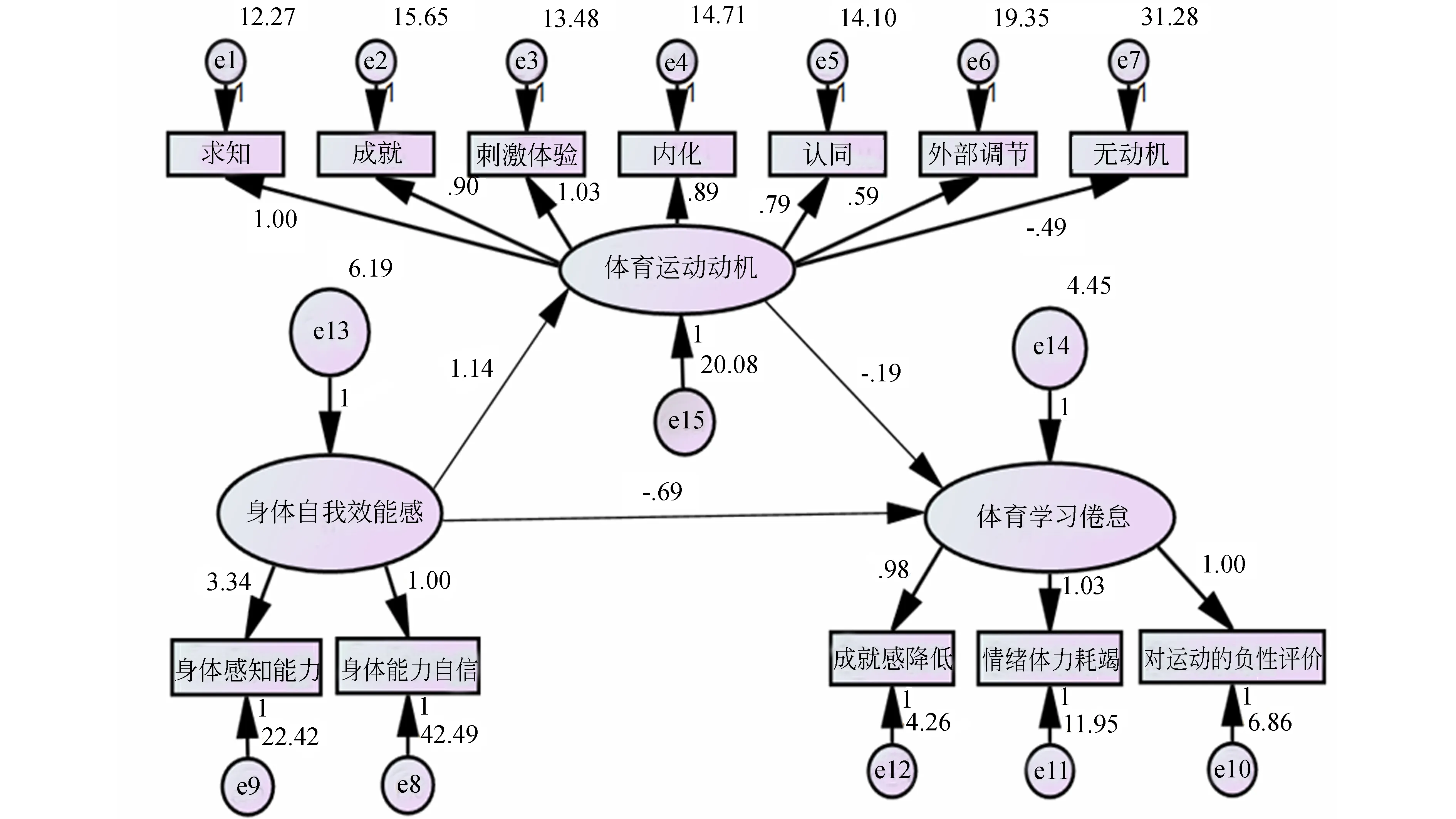

3.4 运动动机的中介作用检测

为验证中介作用假设,以身体自我效能感为自变量,以体育倦怠为因变量,将运动动机作为中介变量进行路径分析。结果见图 2,由于本次调查样本量较大,使得CMIN/DF也会很大,易拒绝假设模型。由于GFI和AGFI受样本影响较小,研究也因此多以此为标准判断模型拟合度,只要满足GFI﹥0.8,RNSEA﹤0.08,就可认为模型拟合度较好[13,14],根据本次模型的各项指标可知,模型拟合的情况总体良好。

CMIN/DF=8.312,RMSEA=0.065,SRMR=0.0469,NFI=0.909,GFI=0.921,AGFI=0.879,CFI=0.919,TLI=0.895。图2 中介作用分析

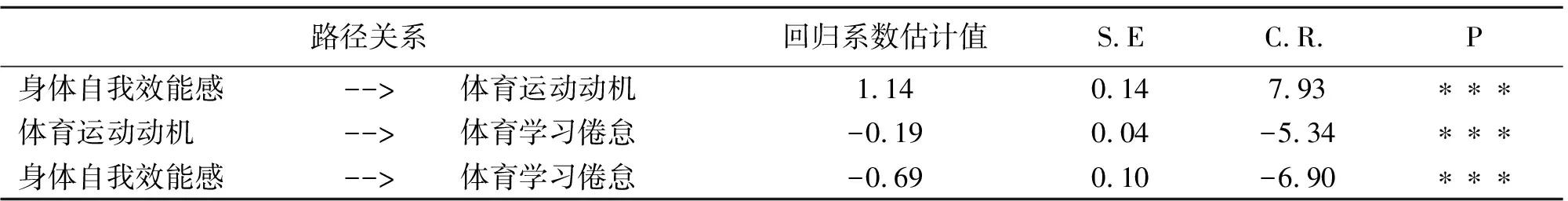

Amos路径分析结果如表3,变量间三个非标准化路径系数分别是a=1.14、b=-0.19和c`=-0.69。身体自我效能感对体育运动动机的非标准化路径系数的标准误Sa=0.14。体育运动动机对体育学习倦怠的非标准化路径系数的标准误Sb=0.04。

表3 Amos回归系数报表

注:***表示P < 0.001

根据报表所提供的已知信息,采用Sobel间接效果法将a、b、Sa、Sb带入间接效果检验公式计算Z值约为4.10,查正态分布表得出P值约为0.00<0.05。 所以“体育运动动机”在“身体自我效能感”和“体育学习倦怠”之间存在着显著的部分中介作用;而且间接效果为-0.22(a*b)。

4 分析与讨论

身体自我效能感、运动动机和体育倦怠在学段和性别上差异显著,主要表现:(1)高学段学生的身体自我效能感、运动动机显著低于低学段学生,而体育倦怠水平却显著高于低学段学生。(2)男生的身体自我效能感、内部动机和外部动机水平显著高于女生;体育倦怠水平显著低于女生;而在无动机维度上差异不显著。

学段差异分析如下:(1)日渐繁重的学习任务引发糟糕的情绪体验,使得学生感到难以胜任学习任务,进而低估自己的能力,以至于自我效能感降低[15]。此外,应试教育不仅忽视了学生的个人特长,还使得学生长时间担负着远远超出自身现实水平的过高期望,以致其一直处于失败状态并伴随消极的自我认知,长此以往便导致行为退缩和习得性无助感的发生[16]。(2)特别是在进入九年级后因中考压力,使得教学内容多为单一的中考项目,此时的学习行为多受外部动机主导,这种单一且缺乏科学性的教学模式不仅无法满足学生的内部动机,使其感受不到到体育的乐趣,还会引发学生的倦怠情绪[17]。(3)繁重的学习压力所引发的学生体质、认知水平、自我效能感、归因和反馈方式的变化也会导致其体育运动动机水平总体下降[18]。

性别差异分析如下:(1)青春期男生在肌肉力量和速度等体质方面都得到进一步的发展,在运动中常表现出挑战、好胜、鲁莽的心理行为特点,对自己的体能、技能高度自信甚至自负,因而锻炼的自主性动机强烈,倦怠心理鲜有发生。而在此阶段女生的第二性征日渐明显,再加上性别的社会刻板印象的干扰,导致其为避免尴尬而选择强度低、动作幅度小且优美的运动项目,这使得女生的运动强度严重不足,最终限制了其对于个人运动体能、技能和信心的评价,导致身体自我效能感不足,参与运动的动机微弱[19-21]。但应试的压力又迫使其不得不完成日常的练习任务,因而倦怠水平较高。

相关分析结果显示,(1)身体感知能力与运动动机各维度相关性显著;且除了无动机维度呈负相关之外,其余皆正向相关。而身体能力自信维度与外部动机(内化、认同和外部调节)相关不显著,而与内部动机(求知,成就,刺激体验)无动机显著相关。(2)身体自我效能感与体育倦怠之间负相关显著,这可能因为对个人能力认知准确且自信的学生,其倾向将成功归因于内部、稳定、不可控因素,失败归结于外部、不稳定、不可控因素,该类型归因风格的个体在生活中多表现为自信、胜任和高水平的成就动机,主观能动性强[22],其在体育活动中体验到低水平的倦怠、紧张焦虑、疲惫情感体验[23]。(3)体育倦怠与运动动机各维度显著相关。

中介效应分析结果显示,身体自我效能感不仅直接作用于体育倦怠,还经运动动机的间接效应影响体育倦怠。究其原因如下:(1)自我效能感高的个体对自己的运动体能、技能和外表的认知评价较为积极准确,为寻求感官刺激、心理宣泄或个人表现而主动参与运动。因此,其参与运动的自主性动机较强,也更容易体验到体育所带来的乐趣而非烦躁的体验[4]。(2)强自主性动机的学生对于体育与身心健康间的关系意识清晰,愿意通过不间断的锻炼来提高自尊和体验,以满足各种生物性和社会性需求,为锻炼行为的保持提供动力[24]。而当动机的自我决定程度降低时,其在日常的体育锻炼中更容易产生倦怠心理[25],这可能是因为当学生的运动行为受到外界强制性压力驱使时,会将运动视为负担或心理威胁,做出消极应对甚至逃避的倦怠心理和行为表现,而在自我意识控制下的运动行为能够有效满足个体的多元化需求,行为也更加持久[26]。

教学中应当充分发挥体育教学的灵活性、多变性和游戏性的特点,通过合理的评价和激励方式和有效的目标设置原则,增加学习的主观能动性,营造一种对知识、成功和学习体验等强烈追求的学习氛围,改变以成绩目标定向为主导的学习观念,侧重于学习目标定向的培养。进而使得其学习的动力由外部驱动转化为对内在个人价值的追求的需要,提高学生参与体育活动时的自我决定动机水平,减少诱发心理倦怠的因素产生的可能性,这对于提高学生课堂和课后运动参与水平大有裨益。

5 结论

1) 高学段学生群体的身体自我效能感和运动动机水平显著低于低学段学生群体,而体育倦怠程度却显著高于低学段学生群体。

2) 男生的身体自我效能感和运动动机水平显著高于女生,但女生的体育倦怠程度却显著高于男生。

3) 身体自我效能感与体育倦怠相关显著,运动动机与体育倦怠相关显著,身体自我效能感与体育运动动机各维度间除身体能力自信与内化、认同和外部调节相关性不显著外,其余维度皆呈相关显著。

4) 结构方程模型验证了身体自我效能感不仅可以直接影响体育倦怠,还可以通过运动动机间接影响体育倦怠。