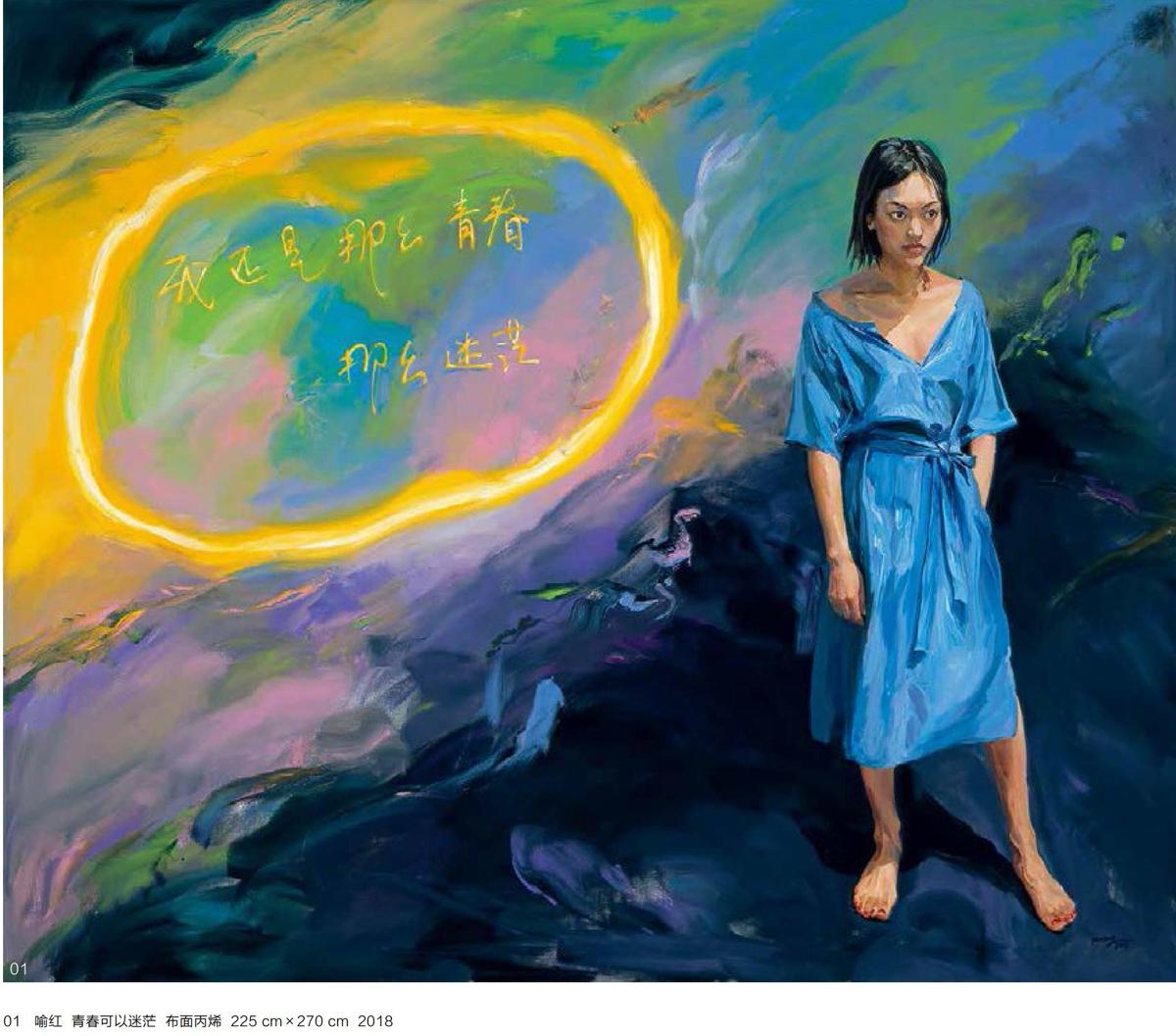

喻红个展:以绘画喻人生

2019-03-11

Yu Hong:Painting as a Metaphor for Life

采访/白家峰 夏清绮

Bai Jiafeng & Xia Qingqi

喻红:娑婆之境

2019.3.9—2019.5.5

龙美术馆(西岸馆)

编者按:经过两年多的筹备,喻红最新的个展“娑婆之境”于2019年3月8日在上海龙美术馆(西岸馆)开幕。作为对喻红三十多年创作生涯的回顾和其新媒介、新题材的进一步探究,本次展览以四个篇章的形式展开,共展出艺术家不同时期的七十多件作品,包括三件大尺幅寓言绘画新作《天上人间》《愚公还在移山》和《新世纪》,两件虚拟现实(VR)作品《半百》和《她曾经来过》,十七幅肖像绘画,以及一直在进行的《目击成长》系列。

绘画作为寄托和记忆的载体

喻红的“娑婆之境”分为四个篇章:“重生之时”“贯穿喻红艺术生涯的‘肖像系列”“半百”和“目击成长”。其中蕴含着两条交织的线索,一方面是向前看,关注超现实和虚拟现实世界;另一方面是向后看,回顾过往,承载记忆。

艺术当代(以下简称“艺”):此次你在龙美术馆个展定名为“娑婆之境”,既是一次三十多年创作的回顾展,又包含你的新作,“娑婆之境”对你来说有哪几层含义?

喻红(以下简称“喻”):“娑婆之境”的概念来源于佛教。我一直对宗教绘画很感兴趣,我上学的时候去过敦煌莫高窟、新疆克孜尔千佛洞等地临摹写生,它们在我心中埋下了一粒种子,等有了一定的积累才开始慢慢发芽,与我的创作发生交融。“娑婆之境”意为“需要承担忍耐的世界”。在佛教的宇宙观中,宇宙中存在无数个大千世界,浩如烟海,有一个小世界就是“娑婆之境”,也是我们生活的世界。这个世界在整个宇宙中是非常渺小的一个点,但充满着矛盾、纠结、困扰、焦虑、不安和对抗。我们把这个世界看得非常大,我们也因此面临着非常艰巨的问题。但是站在佛教宇宙观的角度上来看,我们的世界其实是一个非常小的世界,一些如粉尘般的细节被我们忽视。“娑婆之境”既可以看作是人类以退为进的抵抗,也是人类渴求在逆境中超越伤痛的寄托。对一名画家来说,我的工作是观察世界,保持一定距离地观察世界。我也生活在这个“娑婆之境”中,弥散在我作品之中的,是我想表达的关于这个世界的纷扰、困惑和焦虑,以及对于世界未来走向的设想和担忧。

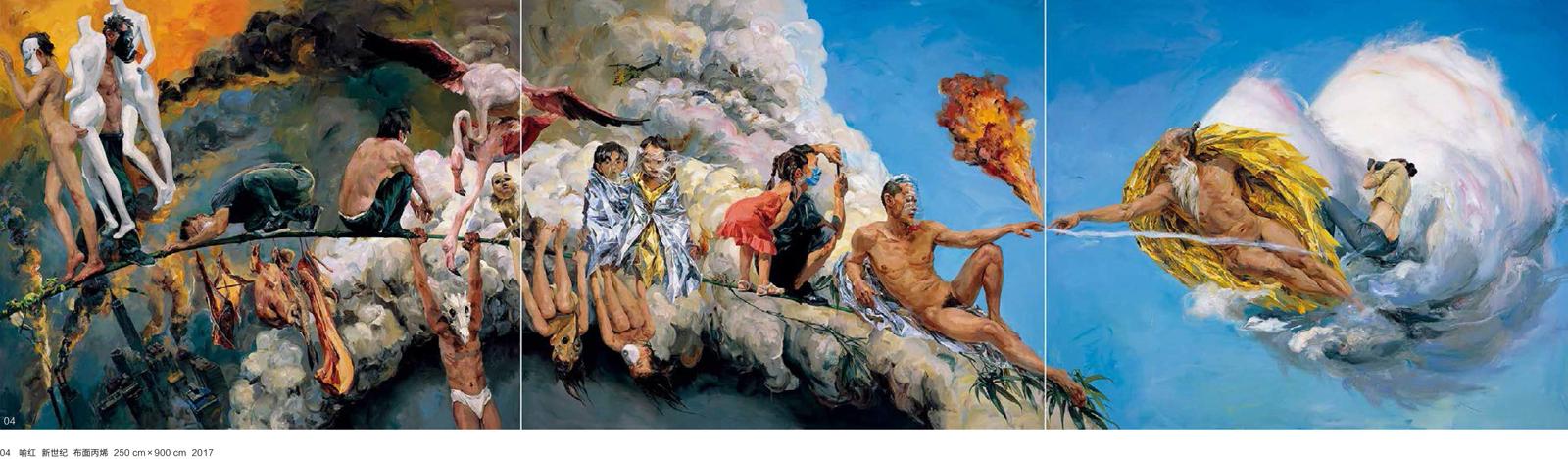

艺:展览的第一篇章“重生之时”包含了你为龙美术馆场地定制的巨幅画作,龙美术馆的大空间对你的绘画尺幅的选择是不是存在一些挑战?

喻:第一篇章“重生之时”包括了三件比较大的作品,《愚公还在移山》《新世纪》和《天上人间》都是为龙美术馆的空间而创作的。因为龙美术馆的建筑本身非常有特点,空间的体量很强,包括它的水泥墙体,上面有很多安装的预留孔,都是非常抢眼的东西,这些强烈的元素会对作品,尤其是绘画作品产生很强的冲击力,因此需要作品本身具有足够的张力,才可以和美术馆建筑相匹配。比如《愚公还在移山》,这幅画是借用《愚公移山》的传统寓言故事,诠释其对当下世界的意义。画面中的每个人都在做关于山的事情,有人推山,有人爬山,有人在山顶观山景,有人往上推巨石,有人凿山。每个人的行为综合起来看或许很混乱,但是每个人都认为自己在做正确的事情。三联画《天上人间》也是从描绘山开始,不过这是一座冰山,向上连接到多云的天空,画面中的男女形象被定格在各式的动作里,好似在搜寻着什么,来强调生活的戏剧性和不确定性。而作品《新世纪》通过对米开朗琪罗《创造亚当》的重新解读,传达了“重生之时”这一概念。我希望作品能在当下的数字世界中建立起一种来往于虚构与现实之间的平衡。

艺:第二篇章“肖像系列”描绘了你的十位亲友。在展览中你将多年前和近期对同一对象创作的肖像画并置在一起,你更多的是站在一位朋友的角度,还是以一个相对客观的角度来进行创作?

喻:新创作的肖像画是为本次展览创作的,而原来的创作最早可以追溯到1988年和1989年我大学刚毕业的时候,画的是姜杰、肖鲁和张爽。将老画和新画放置在一起,一方面可以看到被画的对象,她们在这些年的变化;另一方面我作为绘画者,也可以观察到我的艺术视角和绘画手法上的變化。换言之,这些画见证着我们彼此的成长。在这次新创作之前,我对每个人都进行了一对一的视频采访,虽然这十个人对我来说比较熟悉,但做一个严肃的访谈还是第一次,我又重新认识了他们,看到了他们不同的一面,变得更了解他们。我会从他们从小的生活背景和成长背景聊起,再问到他们现在的生活处境,因为这些人或多或少都与艺术有着千丝万缕的关系,我还会问及他们的工作和艺术创作的状态,以及他们对艺术生态的看法。最后,我的创作就是基于采访,再站在一个相对客观的角度,对采访进行一个整体的把握。采访视频也会在展厅播出。

绘画是一个场域

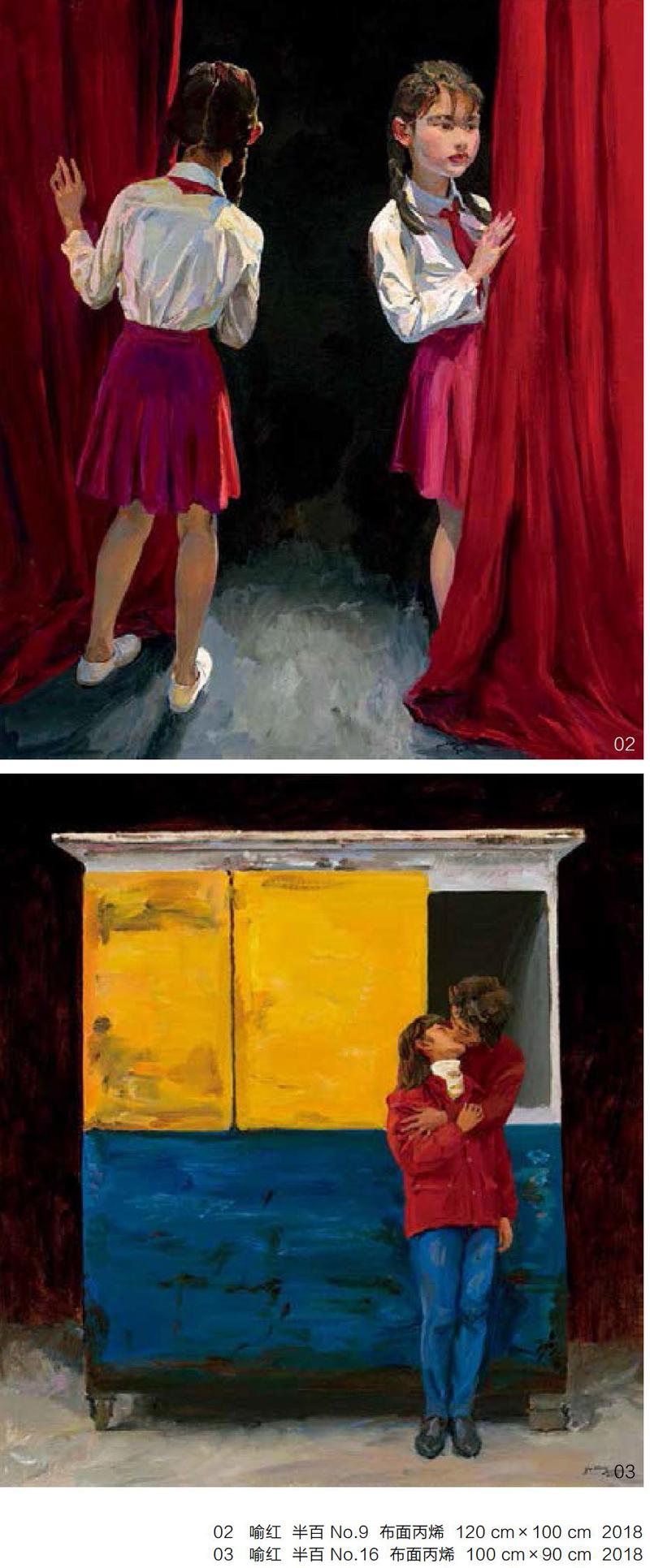

在喻红眼中,绘画不是独立的,而是存在于“场域”中,作品《半百》就为观众呈现了绘画的“场域”状态。将个人体验与记忆融入作品一直是喻红非常鲜明的特色,《半百》邀请观众在VR体验前,先拍摄一张面部照片,之后观众会在VR主人公手持的镜面中,看到自己,或许是一个不曾见过的自己。

艺:第三篇章“半百”包含两件VR作品《她曾经来过》和《半百》,是在什么契机之下让你尝试VR创作?运用VR会遇到哪些挑战?

喻:2017年的《她曾经来过》是我与北京林冠基金会以及哥本哈根科拉当代的合作,他们之前为欧洲艺术家做过VR作品,想邀请中国艺术家也加入进来,问我有没有兴趣,我马上就答应了。我认为绘画与VR有很多共通的关系,因为人类早期的洞穴绘画,也是人类生活场景中的一部分,绘画不是一张孤立的画,而是存在于一个场域中,就像VR呈现给观众的那种场域。敦煌莫高窟中的绘画也是一个整体,包括壁画、天顶画、柱子和雕塑,我认为这就是绘画本身的样子,VR通过科技手段帮助了人们回归到绘画最原始、最根本的状态,也是架上绘画实现不了的状态。虽然现在VR技术还比较初级,做的人物会比较僵硬,3D建模还有待发展,但这个媒介非常有趣。我接着又做了《半百》。《半百》描述了一个女孩的出生和成长,以及一群孩子从儿时到成年的时光,反映了中国社会的发展和变化。“半百”与我目前的生命状态相吻合,作品里大部分原型是我,包含了我生命的不同阶段,但也不纯粹只关于我个人,它表达了经历过那个时期和阶段的人的共同记忆。《半百》的创作中,我对每一个人物和每一个场景都画了一张画,然后技术团队再根据一幅幅形象进行3D建模,使人物动起来,最后融合到立体场景中。本次最大的挑战在于时间,因为展期有提前,留给我们的时间并不多,所以我一边画元素,技术团队一边在做。虽然整体框架和内容都实现了,但如果有更多的时间,还可以进行打磨和精雕细琢。

艺:第四篇章“目击成长”,创作的契机是你女儿的出生,这部系列可不可以看作是你本,人和女儿刘娃的自传式绘画纪录片?

喻:对,这个系列确实自传性更强一些。《目击成长》是以我自己和1994年出生的女儿的生活作为叙事的基础,同时触及具体的每一年国内外发生的时事焦点,摘录真实的新闻图片,来自《人民日报》《人民画报》等,描绘了主流叙事和个人命运的关系和内在的偶然性关联。刘娃的出生让我关注到“成长”这个话题,以此我开始反思和回顾自己的成长,以及记录刘娃的成长。在我和刘娃的画面叙述中,我会选择日常生活化的场景,或对我们有特殊意义的事件,比如出生、成长和毕业,以及旅行,我希望每个看似独立的事件,放在时间脉络里来看是有意义的,一年一幅的画面构图充满连续性和一定的变换性。对我来说,这个系列是对生命持续不断的记录,突出生命的意义,以及阐释人类世界的现状和发展。

绘画的多种可能性

喻红不断探索绘画的不同可能性,多联、不规则画面,与各种材料和媒介的结合,把时间、成长、VR等元素融入作品,喻红也在运用她独特的创作手法——并置和与经典展开对话——既拓宽了绘画的表现力,又扩展了绘画叙述的途径。

艺:《目击成长》可以说是你将个人与时代进行并置,《她》系列中你将个人照片与肖像画并置,“肖像系列”中你又将旧作与新作并置,通过并置的手法你希望增加绘画的哪些维度?

喻:的确,架上绘画确实有其局限性,它是平面的,信息量就隐藏在一幅画面中,不可能超出很多,所以对于一个从事绘画专业的人来说,我希望在绘画语言上有新的拓宽,比如《目击成长》里有时间的线索,并增加了新闻图片,来表现绘画与纪实摄影的区别。在画面的尺幅上,我在“重生之时”挑战了多联和大尺幅,相比小尺幅,大尺幅的画面结构和线索也愈加错综复杂,就如长篇小说与短篇小说的区别。另外,多联是我对画面空间尝试的切割,不同空间中蕴含着不同的关系,与不同的现实生活元素发生碰撞。

艺:《愚公还在移山》和《新世纪》也在与历史绘画和经典作品展开对话,你对经典作品的选择标准是什么?

喻:近十年,我都在进行关于经典主题的创作。对于经典作品的选择标准,第一是我喜欢的,第二是对我有启发意义的,第三是靠契机。经过时间洗涤存留下来的历史经典,可以看作是人类文明浓缩的精华,年轻时阅历少,对经典只能高山仰止,当我成熟了之后,我的经历和对世界的看法或许才能和经典展开一场交流和对话。2016年,我在中央美術学院做的个展“游园惊梦”,我对中国传统寓言故事进行了当代化的解读。而“愚公移山”是我一直想完成的创作,我搜集了很多素材,但是都没有着手开始,因为我没有找到最合适的山,直到陪我母亲去黄山,第一次身临其境地感受黄山,它那嶙峋的结构,如黑白墨色般的对比,就是中国古代文人追求的意境,我一下就找到了一直在寻觅的山,《愚公还在移山》很快就完成了。因此,创作需要一个合适的契机。

艺:以女性人物为主体的肖像画一直是你反复出现的主题,你做过三期“女画家的世界”展览(1990年、1995年、2000年),当时是在怎样的背景之下选择做这样主题的展览?

喻:在作品中,我会从女性视角出发,描绘浓郁的生活重量和时光的纹理。我有非常多的女性朋友,因此女性人物一直.会在我的作品中出现。2011年《她》,我观察了在不同社会环境、不同知识背景和不同职业身份下的她们,窥视她们真实的精神状态和生存状态,感受她们的生活方式和痕迹。《她曾经来过》和《半百》都刻画了作为女性这样一个社会角色,她们在不同时期不同的生存状态。“女画家的世界”展览前,正值我大学毕业,我参加了广西美术出版社组织的“油画人体艺术大展”,之后他们开始策划女性艺术家展览,就邀请我参加,我再邀请我同龄的女性朋友一起来做,连我一共八位画家,连续做了三期。2000年后由于有的人没有再从事艺术,就没有继续进行下去。但是,在我个人的绘画创作上,就像《愚公还在移山》一样,我还会继续努力。