谈对王式廓素描《血衣》的再认识

2019-03-11吴中刘昌浩

吴中 刘昌浩

摘要:王式廓是现代著名的画家和美术教育家,他一生创作了大量表现中国农民、革命等题材的绘画作品,其中《血衣》是他一生中用时最长,成就最高的作品。它反映了中国妇孺皆知的关于土地革命的历史,展现了在批斗地主大会上老百姓手持证物,控诉地主罪行的一幕。揭示了封建势力的溃败,人民当家作主的主题。表达了对黑暗社会的控诉,对贫苦百姓深切关怀的情感。作品主题鲜明,意义重大,艺术成就极高,在现代中国美术史上取得了重要的地位。

關键词:王式廓 《血衣》 生活 时代 情感

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2019)01-0021-03

上个世纪初,中国社会正值新旧朝代更替,在外敌入侵,阶级斗争的影响下,国家处境动荡不安。1911年,辛亥革命爆发,清政府轰然倒台,虽然大的官僚被打倒了,但是残余的地主阶级的势力仍然根深蒂固,由于地主的残酷剥削,导致民不聊生。1912年,也就是在这样的环境下,王式廓在山东掖县一个乡村出生并长大。1930年至1937年,他先后通过努力考入济南、杭州、上海、东京等地的美术学校学习绘画。1937年“七七事变”暴发后,他从东京赶回祖国参加抗日战争。1938年他从武汉奔赴延安,在鲁迅艺术学院任美术教员。1949年新中国成立后任中央美术学院教授,1966年后在文化大革命期间由于被人诬陷而导致身体和精神受到了严重的摧残,这严重干扰了他的艺术创作,耗费了他巨大的精力,以致使他最终没能完成油画版《血衣》。1972年获得“平反”后接到革命历史博物馆的任务,1973年,王式廓在河南安阳农村采集油画《血衣》的素材期间,因工作劳累过度于5月23日逝世,享年62岁。

人们对素描《血衣》(图1)这件作品提出过各种看法。有站在阶级立场、美学立场的,甚至有站在戏剧立场的等,各种看法褒贬不一,当然首先必须得承认的是现藏在国家博物馆的这件“史诗级”的巨作获得了重要的地位!取得这般成功的原因有哪些呢?笔者觉得与以下几个方面息息相关。

图1

一、勤奋与严谨

1930年,王式廓考入了济南市的美术高中学习绘画,奈何那是一个遭遇外敌侵略、民族危机的年代。1931年,“九一八”事变后战火顺势逼近济南,于是他辗转南下考入杭州国立艺专继续学习美术,埋头苦读,据说时常是在夜里当别人都入睡了之后他还在画速写,看书籍。为了学到更多的美术技能,接触到更先进的绘画理念,次年他又转入了上海美专学习西画。为了谋求深造,1935年他远赴东京艺术大学学习素描和油画,奈何日本鬼子又发动了“七七事变”,全面抗日战争爆发,海外学子纷纷回国共赴国难,而抱有对祖国和人民深厚感情的王式廓也不例外。回国后,他直奔延安革命根据地参加抗日的工作而担任一名革命文艺宣传员和“鲁艺”的教员,用所学的知识培养一代“新人”,宣传抗日思想并鼓舞人民保家卫国从而受到了广大人民的一致好评。随后他辗转于全国各地,创作了众多宣传革命的画,其中比较著名的有《台儿庄大捷》《黄鹤楼大壁画》等,也就是从那时开始他的作品初步确立起了革命现实主义的风格。特别是在延安的那次文艺座谈会上,他坚定了艺术为人民服务的信念。在延安参加革命期间,他与战士、农民一起吃住,一起下地劳动,但并没有因此丢下画笔,他为农民画了大量肖像画,这些画作多是素描和速写,作品不仅技艺娴熟,形象生动,更重要的是这其中孕育了他对广大农民深厚的同情与热爱。

在土地革命期间,王式廓为了创作《血衣》经常深入革命第一线,切身观察和体会批斗地主时的情景,除此之外他也搜集文字和漫画资料。根据他遗留下来的《血衣》第一稿和部分相关的人物素描习作得知,这其中的构图和人物与第三稿相比有很多不同,这说明他对构图、人物、场景都作了反复推敲。第一稿并没有出现手举血衣的这一幕,为了更加贴合主题,使表达的意义更加深刻,他在一篇报道上偶然发现了血衣这把打开故事情节的“钥匙”并将其引入画面。

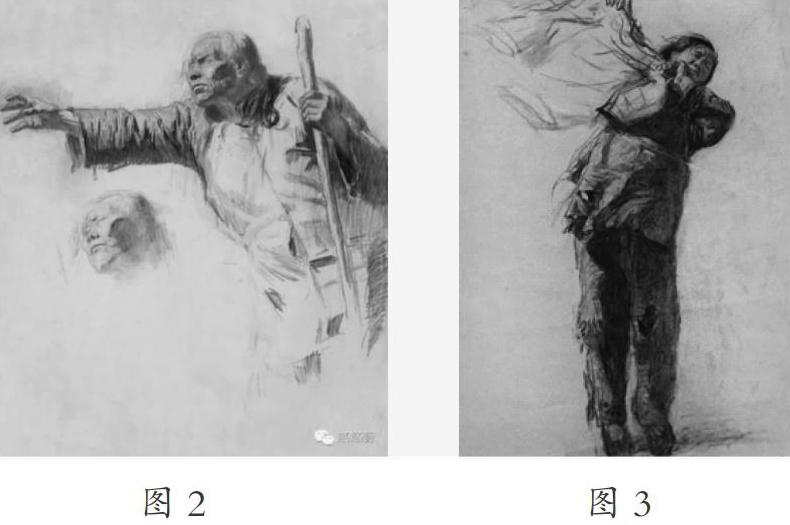

画中那位双目失明并用手指向地主的老妈妈(图2),是王式廓经过大量的写生和结合头脑中的想象糅合出来的人物形象。为了去生活中寻找原型,1954年他只身前往北京郊区描绘了两位盲人的形象用来补充他心中的母亲形象。为了推敲手举血衣的妇女形象他也深入农村作了大量的写生。起初那位妇女的脸庞是面向群众的(图3),但是考虑到血衣和脸部之间的主次关系起了冲突故将妇女的面部转向了后方,这一“隐藏式”的处理手法不仅突出了证物——血衣的主体作用,而且也暗示了妇女悲痛欲绝的情感状态,给观者留下了想象的余地。虽然这些使画面效果大大改善,但是依然没能达到作者的理想要求。于是在完成第二稿后为了完善孩童和瘫痪的青年等人物形象他继续深入农村画了大量农民肖像并与设想的形象进行糅合,他将糅合后的人物形象“搬入”画面中,最终敲定了第三稿的构图和人物形象。

二、情感体验

王式廓生在农村,长在农村,从小清贫的生活使他体会到了农民生活的艰辛也养成了他吃苦耐劳的品质,更为重要的是长期与农民接触使他体会到了农民的悲惨命运并对百姓产生了同情之感。与他一同到山东农村采风的好友艾中信回顾道:“他真的爱农村,爱农民。他不是因为从热闹的城市来到清净的农村而感到新鲜,他是好比回到老家一样的亲切……在爱国村的那几天,他什么事都干,下地干农活、做家务、纺线等等,他是那么的亲切自然……”在延安革命根据地担任文艺宣传员时,他与党员同志一起生活的时候也经常参与生产劳动。1939年在延安大生产中他曾获得当时鲁迅艺术学院二等劳动模范称号。正是这样对农民的同情和对农村生活的热爱才能让这份感情流露在作品《血衣》当中。作为土地革命的亲历者,王式廓深刻理解被地主迫害的贫苦百姓的惨痛遭遇。那手举血衣控诉的妇女,那伸手指控的老妈妈,那瘫痪在地的壮年男子,那贫苦百姓汇聚的人潮……这些农民形象都是来自现实原型和他感受到的贫苦百姓形象的结合体啊。

三、紧随时代

王式廓所生活的那个年代外敌入侵,国内政治斗争,人民生活在水深火热之中。在那个烽火连天、国家四分五裂的年代,广大人民居无定所甚至连饭都吃不饱,就更别提精神文化的增长不能满足人民的需求了。新中国成立前后的大多数艺术家们由于国家的需要和现实的原因,若是想要把艺术作为表现个性的方式似乎显得不合时宜。那时候的众多艺术家自觉肩负起抗日和革命的历史使命,如徐悲鸿、王式廓、冼星海、鲁迅等他们都各自将绘画、音乐、文学作为宣传抗日,鼓舞人民的方式。王式廓便是其中的突出代表,他表现了大量反映社会新面貌、赞美人民、歌颂战士和土地革命等题材的作品。有很多艺术家都表现过“土改”这个题材,这幅《血衣》是其中的代表之作。这幅作品反映了新中国成立前后土地革命时期斗地主的情景,题材紧扣时代,主题深刻鲜明。《血衣》在当时引起了强烈的社会反响,起到了宣传革命、开化思想和鼓舞气势的重要作用。这幅作品完成时就被中国革命历史博物馆(现中国国家博物馆)进行永久收藏。作为见证土地革命的依据,《血衣》不仅具有深刻的教育意义和美学价值,而且也具有重要的历史参考价值。

好的艺术作品是紧随时代潮流的,不仅要有审美高度,而且要有思想高度。艺术要来源于生活,脱离了生活就如“无源之水,无本之木”是没有生命力的。王式廓将自己在生活中的经历和情感融入《血衣》之中才使得人物形象是那么的鲜活,情感是那么的真挚动人。但是徒有生活感受也无法铸就优秀的艺术作品,这背后也不能缺乏绘画上的执着与勤奋作为支撑。

参考文献:

[1]闻立鹏,李化吉.血衣和王式廓的创作道路[J].美术,1977,(03).

[2][英]贡布里希.艺术发展史[M].范景中译.天津:天津人民美术出版社,2011.

[3]杜键.王式廓艺术的美学特征[J].荣宝斋,2011,(08).

[4]闻立鹏.王式廓的风雨艺术人生[J].中国美术,2012,(04).

[5]闻立鹏.谈王式廓老师的艺术教育思想[J].美术,1989,(12).