云南岩脚铅锌矿床地质特征及区域成矿作用对比

2019-03-07郭世钊杨金彪王道会

张 权,郭世钊,杨金彪,王道会

(1. 云南驰宏锌锗股份有限公司,云南 曲靖 655000;2. 云南澜沧铅矿有限公司,云南 普洱 665000;3. 云南冶金资源股份有限公司,昆明 650000)

20世纪,在兰坪盆地发现了大量沉积岩容矿的铅锌矿床,如金顶铅锌矿、白秧坪铅锌铜多金属矿、李子坪铅锌矿等中型—(超)大型铅锌矿床。但思茅盆地的铅锌找矿工作一直没有取得突破,直到近年来岩脚铅锌矿找矿取得突破(2011年至今,岩脚矿区采用物探激电扫面、音频大地电磁测深,钻探验证的方式,投入钻探近万米,坑探3 000余米,实现新增铅锌资源量35万 t,伴生银200 t),才打开这种局面。

前人主要从控矿特征和地球化学特征等方向对岩脚铅锌矿床进行研究[1-2],本文通过对岩脚铅锌矿床的成矿地质特征、成矿规律等方面进行研究、总结,并与金顶铅锌矿床、李子坪铅锌矿床做对比,旨在为思茅盆地中寻找同类铅锌矿床提供参考。

1 区域地质

云南西部兰坪—思茅盆地地处欧亚板块与印度板块的结合部位,为特提斯构造域东段的组成部分。该盆地夹持于金沙江—哀牢山断裂带与澜沧江断裂带之间,是在澜沧江洋和金沙江洋消亡之后发展起来的一个中新生代陆内盆地,沿盆地中央发育有南北—北北西向的隆起带(亦称中轴断裂带)[3-5]。

兰坪—思茅盆地西以澜沧江断裂为界与保山地块相接,东以金沙江—哀牢山断裂为界与扬子陆块毗邻,盆地东、西两侧金沙江—哀牢山断裂和澜沧江断裂控制了盆地的构造演化。三叠纪早期,受金沙江—哀牢山、澜沧江断裂活动影响,兰坪—思茅盆地成为扬子陆块与保山地块之间的微板块,晚三叠世盆地具有残留海性质,侏罗—白垩纪发展为陆内坳陷盆地,古近纪以来受印度板块与欧亚板块碰撞影响,兰坪—思茅盆地演化为走滑拉分盆地,喜马拉雅运动中地层发生褶皱和断裂,并有碱性岩浆活动[6]。

盆地内主要出露中新生界地层,古生界地层仅于盆地边缘少量出露,区域上出露地层主要有:1)上二叠统龙潭组,岩性主要为一套碎屑灰岩及薄层煤层;2)上三叠统三合洞组,岩性主要为一套陆源生物碎屑灰岩、砂屑灰岩、白云质灰岩;3)中侏罗统和平乡组,岩性主要为一套海陆混合相杂色砂泥岩和碳酸盐建造;4)中侏罗统花开佐组,分两个岩性段,下段为紫红色层状砾岩夹石英杂砂岩、绢云母板岩,上段为浅灰绿色、灰白色薄层状绢云母钙质板岩、泥灰岩、中细粒长石石英砂岩夹绢云母板岩;5)上侏罗统坝注路组,岩性主要为紫红色绢云母板岩夹薄至中厚层砂岩;6)下白垩统景星组,岩性为紫红色粉砂岩、中粗粒砂岩夹灰绿色砂岩、砾岩和泥岩;7)古新统云龙组,岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩、钙质粉砂岩,局部可见石膏层。

区内共有褶曲二十余个,褶曲以线状及长轴状为主,大部分为北西向,少数为南北向,彼此大体平行排列,由于断裂破坏,发育多不完整,其中以轴面直立的对称型褶曲为主,个别为轴面西倾的倒转背斜。区域断裂构造按其方向可分为NW向纵断层和NE向横断层。NW向的纵断层较NE向的横断层更为发育,其规模也较大。此外,NE向的横断层明显地切割NW向的纵断层。

区内已发现金顶超大型铅锌矿床、白秧坪大型铅锌多金属矿床、李子坪中型铅锌矿床、金满中型铜矿床、岩脚中型铅锌矿床、勐野井钾盐矿床等金属、非金属矿床。

2 矿区地质

2.1 地层

岩脚铅锌矿区位于坡脚—过克梁子背斜西翼,矿区出露地层有侏罗系中统和平乡组(J2h),白垩系下统景星组(K1j)(见图1)。

侏罗系中统和平乡组(J2h)为一套海陆混合相杂色砂泥质—碳酸盐建造,主要出露于矿区北部。白垩系下统景星组(K1j)为一套海陆交互相浅色砂泥质复理石建造,由黄绿色细粒、中粒石英砂岩、岩屑石英砂岩与黄绿、灰绿、灰黄、紫红等色粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩组成,主体以砂岩为主,该套地层的浅色砂岩是区内的主要含矿地层。

景星组第一岩性段(K1j1):主要由黄白、灰白、黄绿色粉—细粒、中粒石英砂岩、岩屑石英砂岩组成,岩石中节理、裂隙、破碎带发育,沿构造破碎带褐铁矿化、泥化发育,常伴有铅锌矿化和铜矿化,是矿区主要含矿层位。

景星组第二岩性段(K1j2):由黄绿、灰绿、灰黄、紫红等色粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩组成,在该岩性段里,构造发育的地段,矿化情况好,是矿区次要含矿层位。

景星组第三岩性段(K1j3):由灰—灰白色细粒、中粒石英砂岩组成,砾石成分主要为灰岩、泥质灰岩,少量砂岩,呈次棱角、次圆状,砾径大小0.3~2.0 cm,胶结物主要为泥质和钙质,砾岩中见铅锌矿化。沿节理、裂隙、破碎带、层理面见铅锌矿化。

景星组第四岩性段(K1j4):由黄绿、灰绿、灰黄、紫红等色钙质粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂岩组成。岩石挤压揉皱特征明显,厚15~23 m,厚度变化较大,局部沿走向尖灭。

景星组第五岩性段(K1j5):由灰至灰白色细粒—中粒石英砂岩组成,底部发育一层含砾砂岩,砾石成分主要为砂岩,呈次棱角状、次圆状,粒径大小0.3~1.0 cm,胶结物主要为砂质,经少量工程揭露在底部沿层面、破碎带见铅锌矿化。

图1 岩脚铅锌矿区地质略图Fig.1 Geological sketch map of the Yanjiao lead-zinc deposit

景星组第六岩性段(K1j6):主要由紫红色、灰紫色钙质粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、细砂岩、含砾砂岩组成,局部夹薄层状灰绿色、灰黄色泥岩、泥质粉砂岩。

景星组第七岩性段(K1j7):由灰至灰白色、黄褐色细粒—中粒石英砂岩组成。

2.2 构造

矿区内主要断层有北西向断层、北东向断层、近南北向断层、近东西向断层。其中,近东西向断裂为控矿断裂。F8断裂:出露长500 m 左右,产状165°∠74°,向西延伸被F4断层截切,向东延伸被F1、F6断层错断,并发生明显位移。断裂破碎带宽2~3 m,由断层泥、砂岩角砾组成,断层两侧节理裂隙发育,褐铁矿化较强,两侧浅色石英砂岩中见铅锌矿化,具正断层性质,为含矿和控矿断裂,Ⅰ1、Ⅰ2号矿体主要受该断层控制。F9断裂:总体与F8断层平行,产状165°∠75°,出露长700 m左右,断裂破碎带宽1.5~3 m,由断层泥、砂岩角砾组成,断层两侧节理裂隙发育,褐铁矿化较强,两侧浅色石英砂岩中见铅锌矿化,具正断层性质,为含矿和控矿断裂。

矿区范围内未见岩浆岩出露。

3 矿床特征

矿区内,铅锌矿体主要赋存于景星组第一岩性段(K1j1)层位中,零星小矿体或矿化点赋存于景星组第二(K1j2)、第三(K1j3)岩性段及和平乡组(J2h)层位中,以Ⅰ1、Ⅰ3、Ⅰ4号矿体规模较大。

3.1 矿体特征

Ⅰ-1号矿体赋存于景星组第一岩性段K1j1地层细—中粒石英砂岩及紫色、浅紫色交互带的泥质粉砂岩中,呈陡倾、脉状产出,是矿区主要矿体之一。矿体产状为150°~250°∠55°~75°,总体产状为200°∠73°,与地层产状有较大区别。矿体分布,在地表主要受F8号断层控制,东段向北东深部侧伏。

Ⅰ-3号矿体赋存于景星组第一岩性段K1j1地层细—中粒石英砂岩及紫色、浅紫色交互带的泥质粉砂岩中,呈陡倾斜、脉状产出,是矿区主要矿体之一。矿体产状为150°~250°∠56°~78°,总体产状为200°∠65°。矿体呈近东西向展布,矿体东段向北东深部侧伏。

Ⅰ-4号矿体赋存于景星组第一岩性段K1j1地层细—中粒石英砂岩及紫色、浅紫色交互带的泥质粉砂岩中,呈陡倾状、脉状产出,是矿区主要矿体之一。矿体产状为150°~250°∠60°~75°,平均200°∠65°。

3.2 矿石结构、构造

如图2所示,矿石结构以半自形—自形粒状结构为主。方铅矿呈半自形粒状,解理发育,闪锌矿呈它形包含于方铅矿内,也可见闪锌矿被方铅矿交代。

图2 岩脚铅锌矿床矿石组图特征图Fig.2 Ore texture characteristics in the Yanjiao lead-zinc deposit

矿石主要为细脉状、网脉状构造。以方铅矿为主的有用矿物绝大部分呈细脉、网脉状沿岩石中的裂隙分布,少部分呈小团块分布于裂隙或裂隙交汇处,偶尔可见极小部分呈浸染状分布于紧靠裂隙的岩石的孔隙中。

3.3 围岩蚀变

矿区常见的蚀变现象有黄铁矿化、褐铁矿化、方解石化、硅化、白云石化,其中黄铁矿化、方解石化与铅锌矿化关系最为密切。

黄铁矿化。主要分布于景星组第一岩性段(K1j1)层位中,黄铁矿呈立方体,五角十二面体两种晶形出现,以立方体居多,单晶最大可达5 mm,普遍≤1 mm,多呈浸染状,少量呈细脉状、斑块状。离矿体近,黄铁矿化强烈;反之,则弱。

方解石化。主要分布于景星组第一岩性段(K1j1)层位中,在裂隙中,方解石多呈细脉状、网脉状,少量呈团块状出现,铅锌矿化往往位于方解石脉与围岩接触面上,沿脉产出。局部可见方解石呈五角十二面体单晶或晶簇状出现,晶体最大为3 mm。

4 矿床成因探讨

4.1 成矿物质来源

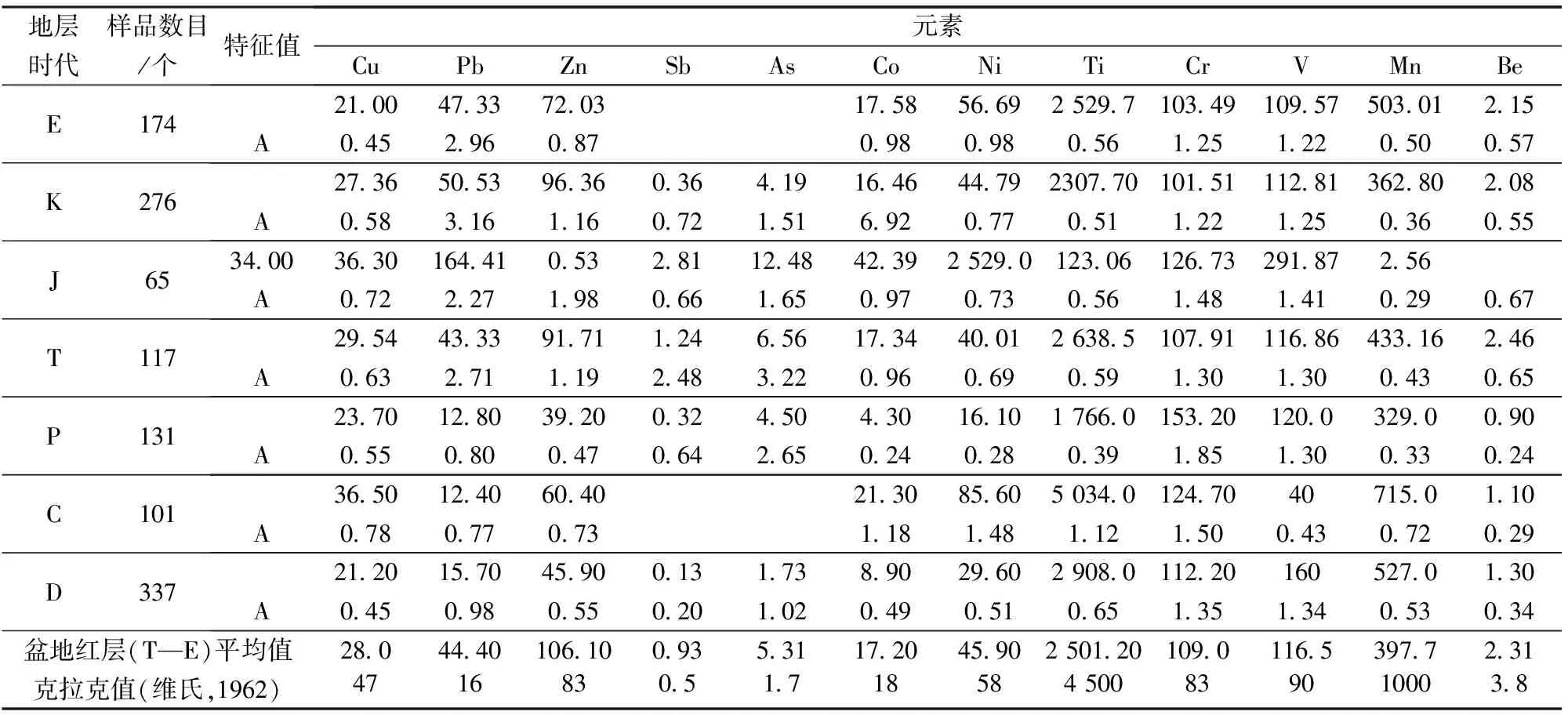

为了探讨兰坪—思茅盆地红层铜矿的物质来源,前人对兰坪—思茅盆地各地层中Cu、Pb、Zn、As、Sb、Co、Ni、Ti、Cr、V、Mn、Be等元素的地球化学丰度进行了统计(见表1)[7],从表中统计数据可以看出,盆地红层(T-E)中的Pb、Zn元素含量均较地壳克拉克值富集,表明盆地内红层可能为该区铅锌成矿提供了物质来源。

表1 兰坪—思茅盆地地层地球化学丰度表Table 1 The trace element concentrations and relative parameters for strata of Lanping-Simao basin /10-6

表2 岩脚矿区铅锌矿床围岩中微量元素含量特征表Table 2 Characteristics of trace elements in surrounding rock of the Yanjiao lead-zinc deposit /10-6

注:元素含量值为几何平均值,浓集克拉克值=几何均值/地壳丰度,参与计算样数20件。地壳丰度(黎 彤,1976)。

4.2 控矿因素

地层。矿区内,铅锌矿体主要赋存于景星组第一岩性段(K1j1)层位中,主要由黄白、灰白、黄绿色粉—细粒、中粒石英砂岩、岩屑石英砂岩组成,岩石中节理、裂隙、破碎带发育,沿构造破碎带褐铁矿化、泥化发育,常伴有铅锌矿化和铜矿化。

构造。近东西向断裂为含矿和控矿断裂,具正断层性质。

图3 岩脚铅锌矿床热水沉积—叠加改造成矿模式示意图Fig.3 Sketch map of hydrothermal sedimentary superimposed transformation metallogenic model in Yanjiao lead-zinc depositA、早白垩世热水沉积成矿示意图;B、喜山期热液叠加改造成矿示意图1-下白垩统乌纱河组;2-下白垩统景星组;3-基底;4-矿体

4.3 矿床成因

前人认为岩脚铅锌矿床是由沉积作用形成的受下白垩统景星组这一层位控制的层控型矿床,矿体主要顺层缓倾产出,倾角一般为16°~38°[1]。本文通过前期较系统的地质、物探工作及钻探工程揭露,认识到矿体呈近东西向展布,向南陡倾产出,其矿体倾角65°~80°,与断层倾角基本一致,少部分低品位矿体呈似层状大致沿层间构造破碎带产出。认为矿区近东西向断裂和有利的地层岩性是铅锌矿体形成的主要控矿因素,断裂破碎带既是矿区有利的导矿构造同时也是主要的容矿构造;白垩系下统景星组下段第一岩性段(K1j1)黄白色、灰白色细粒-中粒石英砂岩、岩屑石英砂岩是铅锌矿体形成的有利岩性段。

近年,通过矿区构造叠加晕样品及背景样的采集分析,对矿区景星组地层不同岩性段的元素背景特征做了统计(见表2)与总结:景星组第一岩性段(K1j1)以富含Pb、Zn、Ag、Cu、As、Sb、Li、Cd、Ge、Bi为特点;景星组第二岩性段(K1j2)以富含Pb、Zn、Ag、As、Sb、Li、Cd、Ge、Bi为特点;景星组第三岩性段(K1j3)以富含Pb、Zn、Ag、As、Sb、Li、Cd、Bi为特点;景星组第四岩性段(K1j4)以富含Pb、Zn、Ag、As、Sb、Ba、Li、Cd、Ge、Bi为特点;景星组第五岩性段(K1j5)以富含Pb、Zn、Ag、As、Li、Cd、Bi为特点;和平乡组(J2h)地层以富含Pb、Zn、Ag、As、Sb、Li、Cd、Ge、Bi为特点。景星组第一岩性段(K1j1)至第四岩性段(K1j4)Pb元素含量为矿区背景值的20倍以上,Zn含量为矿区背景值的4~7倍[2]。

综上,推断岩脚铅锌矿床的成矿作用过程为:在早白垩世,伴随碎屑岩的沉积作用,铅锌在岩石矿物颗粒之间初步沉淀、富集,伴随喜山期构造运动的发生、发展,矿区地层产生断裂,随着喜山期构造作用的进一步深化,矿区产生一条连通基底的深大断裂,深部热卤水及构造热液在应力驱动下向上运移,与所经岩层发生水岩反应,不断萃取所经岩层中的Pb、Zn等矿质,形成成矿热液,主要沿断裂、裂隙充填形成与其产状一致的脉状矿体,部分矿液叠加于早期形成的低品位矿体之上使之变富(见图3)。认为其矿床成因类型为沉积—热液改造型矿床。

表3 兰坪—思茅盆地典型铅锌矿床成矿特征对比Table 3 Comparison of ore-forming characteristics between typical lead-zinc deposits in Lanping-Simao basin

5 结论

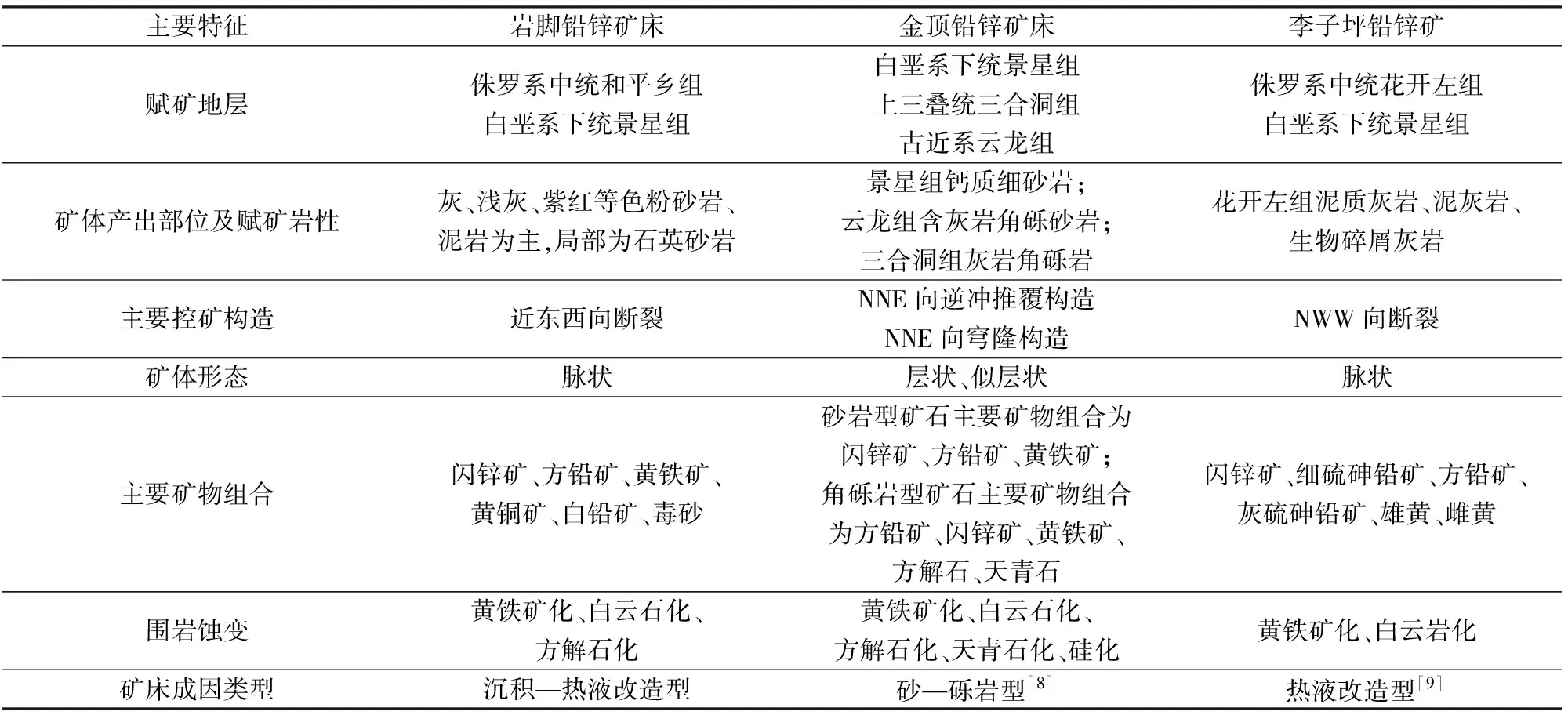

通过与区域内金顶铅锌矿床和李子坪铅锌矿床进行对比(见表3),可以看出,岩脚铅锌矿床、金顶铅锌矿床、李子坪铅锌矿床在区域成矿地质背景、控矿因素、矿化特征等方面具有可比性,反映出兰坪—思茅盆地内铅锌成矿具有相似的成矿地质条件及成矿规律,现简要总结如下:

1)铅锌成矿与侏罗系、白垩系地层关系较为密切,该地层不但提供了部分成矿物质,也是矿体的赋矿层位。

2)近EW向断裂构造对成矿具有明显控制作用。

3)区域内铅锌矿化及围岩蚀变特征较为相似。矿体均赋存于陆相碎屑岩内且呈似层状、脉状、透镜状产出。主要矿石矿物组成和组构特征相似,围岩蚀变主要为黄铁矿化、白云石化。