高强度人类活动引起的蕉门口河势变化及规划治理对策研究

2019-03-07胡晓张王汉岗

胡晓张,王汉岗,杨 聿,陈 军

(1.珠江水利科学研究院,广东 广州 510611;2.水利部珠江河口动力学及伴生过程调控重点实验室,广东 广州 510611;3.珠江水利委员会,广东 广州 510611)

珠江河口位于我国经济社会高度发达地区,河道挖沙及桥梁、港口、航道等大型涉水工程建设对河口边界及河床地形造成了快速和巨大的改变,河床演变过程远远超过了自然演变速率,对河口动力及河势造成了长远的影响,人类活动影响下的河口演变与治理设计因素多且复杂,近年来一直是珠江河口研究的热点和趋势[1- 5]。

蕉门为珠江河口八大口门之一,泄洪量占珠江三角洲的20%左右,在八大口门中排第二,是珠江河口极为重要的泄洪排沙口门。蕉门口地处珠江三角洲中心区域,是粤港澳大湾区的几何中心,龙穴岛上建有广东省最大的港口南沙港,规划建设的深中通道、深茂铁路、广州港深水航道、南沙港疏港铁路等一批大型工程也都位于蕉门河口区。由于蕉门口区域位置优越、经济社会发达,历年来都是珠江河口治理与开发的重点区域。近40年多来,经过长期治理和开发,蕉门河口形态、河势特性已发生了较大变化,同时也出现了一系列新问题[6- 8]。识别高强度人类活动影响下的蕉门口河势变化规律及成因,研究相应治理对策,对维持珠江河口河势稳定、保障泄洪纳潮安全和区域经济社会发展都具有极其重要的意义。

本文在总结前人研究工作的基础上[9- 11],收集蕉门河口近年来的遥感、水文、泥沙、地形等资料,利用水文测验、资料分析、数学模型和物理模型试验等技术手段,对蕉门河口当前形势变化和成因进行了分析,并研究探讨了今后治理方向和对策。

1 研究思路和方法

人类活动对蕉门河口河势影响主要体现在3个方面,一是滩涂围垦和岸线开发导致河口延伸和岸线形态变化;二是采砂和航道疏浚导致河床下切;三是河道地形和边界发生变化后,蕉门河口汊道分流比发生相应变化。为此,蕉门口河势变化重点分析3方面的内容:河道岸线变化、河床地形变化、汊道分流比变化。主要采用水文测验和资料分析相结合的方法进行研究:①收集不同时期蕉门河口附近遥感影像资料,分析围垦、岸线开发利用等作用下蕉门河口岸线变化;②利用不同年代河道地形图套汇对比分析人类活动影响下的蕉门河口地形演变;③通过水文测验,分析当前蕉门河口汊道分流比变化。

河势变化成因及治理对策研究重点借助数学模型和物理模型试验相结合的手段进行,分析蕉门河口不同水域水动力特性、河道水流条件和水动力体系、河口重点区域流态,探索蕉门河口治理方向,研究治理措施方案,分析治理效果。数学模型采用珠江三角洲及河口区一、二维联解整体潮流泥沙数学模型,物理模型采用珠江河口整体物理模型,模型经过了多场水文组合的率定和验证,已广泛应用于珠江三角洲及河口地区各类生产和科研项目研究,有关模型介绍可参阅相关文献[12- 15]。

2 蕉门口河势变化及成因分析

20世纪90年代至今为蕉门河口人类活动作用高峰期,在这段时期内,蕉门河口附近区域主要经历了龙穴岛围垦开发、凫洲大桥和新龙特大桥建设、南沙港和广州出海航道整治工程的开发建设以及河口区人工采砂等大型人类活动,本文重点对这段时期内蕉门口河势变化进行分析。

2.1 岸线变化

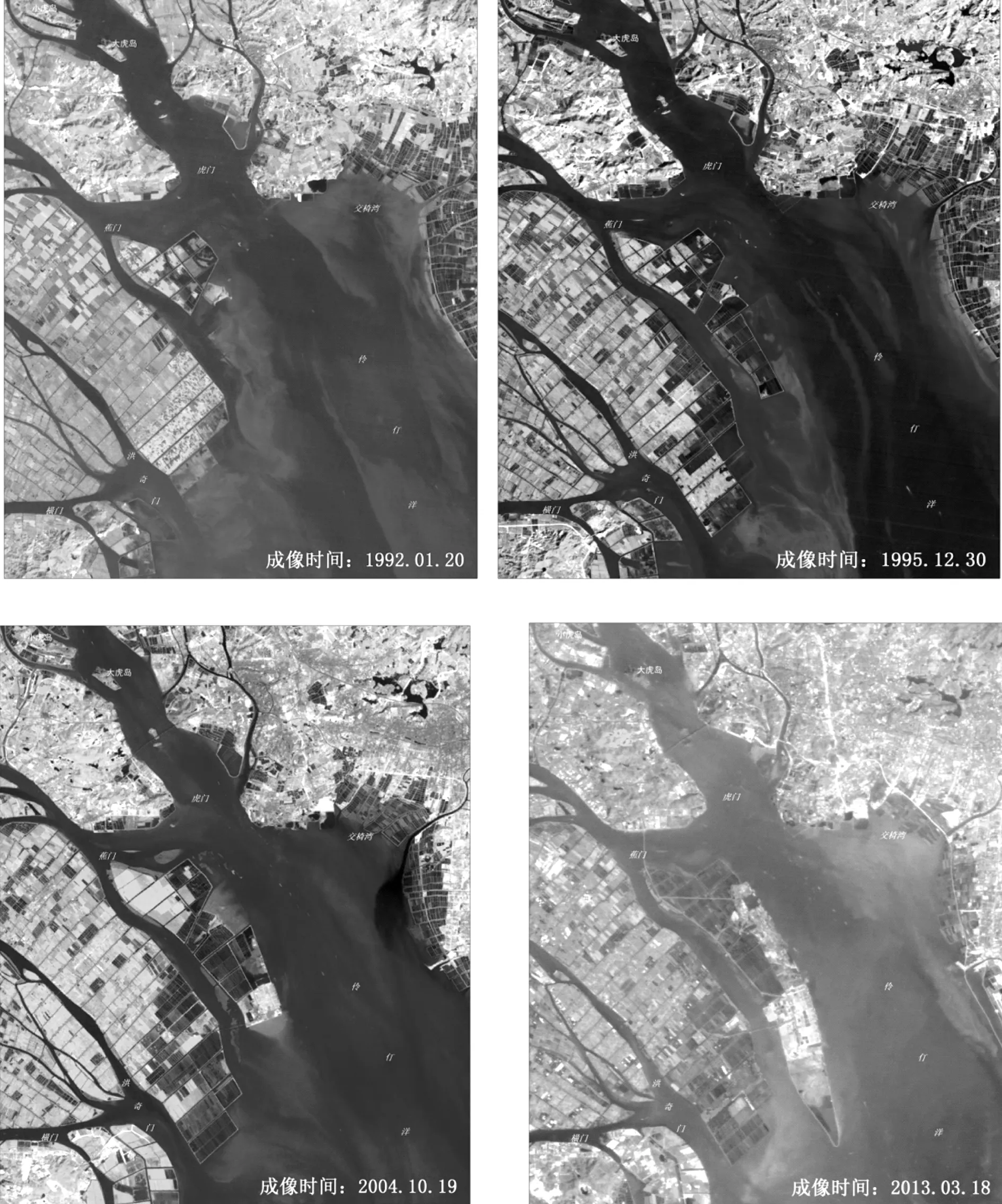

蕉门口附近水域岸线格局的形成,表现为渐进式的整治开发利用过程。随着龙穴岛陆续围垦开发,蕉门口由原来沙洲浮生、槽沟密布的宽浅河口区,变为现在简明的一主一支水道格局,岸线逐渐固定。搜集蕉门口1985—2013年蕉门河口不同时期遥感影像,如图1所示,结合龙穴岛围垦的不同时期,可将岸线变化分为5个阶段。

图1 蕉门口龙穴岛附近水域历年岸线边界变化图

第一阶段(1985—1991年),抛石促淤,鸡抱沙浅滩开始围垦成陆,初步形成分流鱼嘴,后期分别向东向南扩展。第二阶段(1991—1994年),龙穴岛西部垦区成陆阶段,西侧沿蕉门延伸段从北向南逐渐成陆,形成与现状水系边界基本一致的抛石堤线。第三阶段(1994—1999年),龙穴岛东部垦区成陆阶段,结合广州出海航道整治工程,从附近航道挖沙吹填入围,东侧从北向南逐渐成陆。第四阶段(1999—2008年),南沙港区工程围垦阶段,南沙港区实施一期、二期等系列港区、码头围垦工程建设,龙穴岛岸线发生较大变化,蕉门延伸段进一步向南延伸。第五阶段(2008年至今),龙穴岛围垦基本成型阶段,垦区南部实施南沙三期工程建设、广州出海航道三期工程配套项目建设,蕉门延伸段进一步向南延伸,岸线基本成型。

2.2 河道地形变化

(1)冲淤变化

统计分析1999—2017年蕉门口凫洲水道及蕉门延伸段河道冲淤变化如图2和表1所示,自1999年以来,凫洲水道河床处于持续冲刷下切状态,河道容积和断面逐年增加;蕉门延伸段在1999—2007年冲刷下切、2007—2017年由冲转淤。在1999—2017年间,凫洲水道和蕉门延伸段河床总体上处于冲刷下切状态,凫洲水道和蕉门延伸段平均冲刷强度分别为0.06m/a和0.07m/a。

图2 蕉门河口1999—2017年冲淤速率变化图

(2)滩槽变化

为进一步分析凫洲水道和蕉门延伸段滩槽发育情况,绘制1999—2017年蕉门河口区域-3m和-5m等高线变化如图3所示,-3m等高线可代表浅滩发育变化,-5m等高线可反映深槽变化情况。从等高线变化图来看,1999年至今,凫洲水道浅滩总体变化不大,深槽以下切为主,向北、东进一步发展扩大;蕉门延伸段进口段浅滩有所发育,浅滩面积有所增加,中下段深槽有所扩大和下切,深槽向左岸有所扩大、右岸基本稳定。

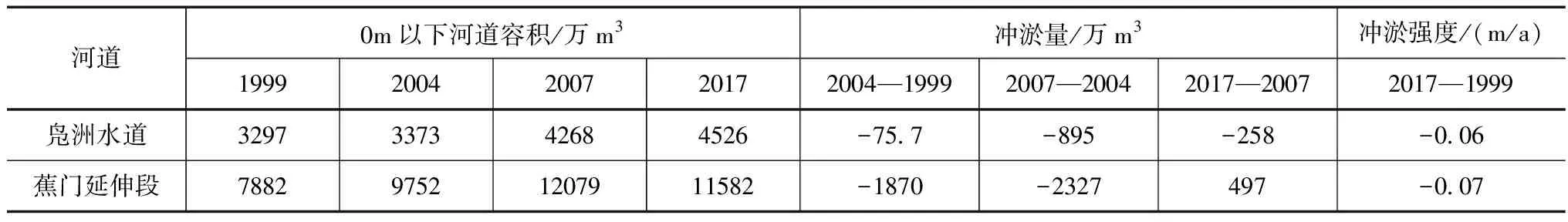

表1 蕉门河口冲淤变化统计表(“-”表示冲刷)

图3 蕉门河口1999—2017年-3m、-5m等高线变化趋势

2.3 分流比变化

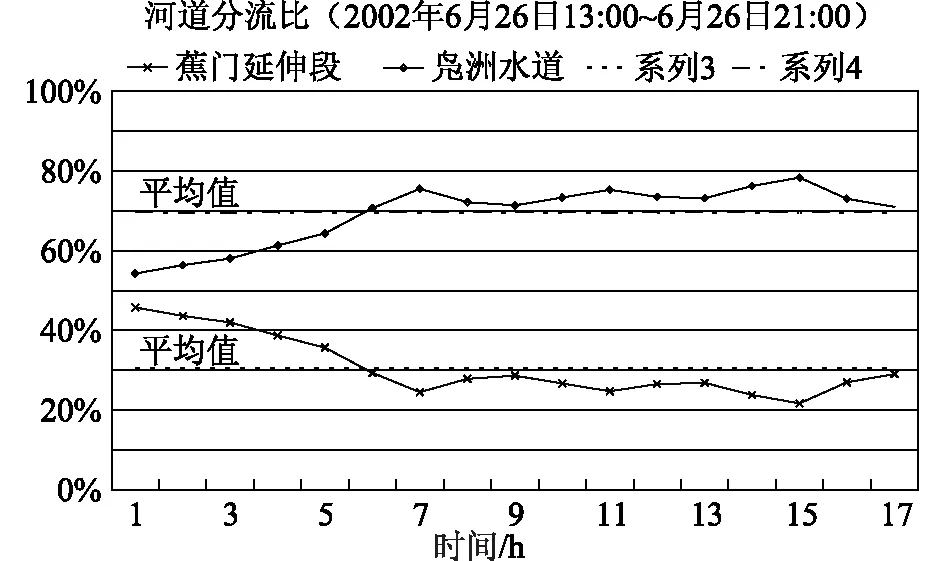

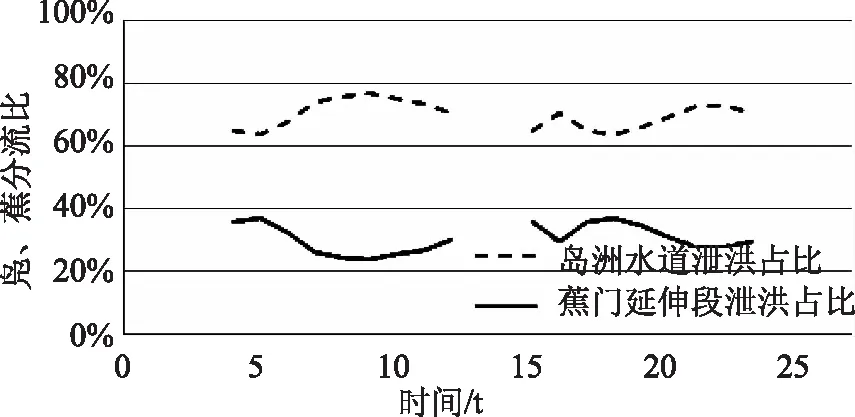

凫洲水道和蕉门延伸段两汊的分流比对蕉门河口发展具有重要影响,为了分析近十多年来凫、蕉两汊分流比变化情况,珠江水利科学研究院于2002年6月和2017年4、7月分别在凫、蕉两汊开展了3次水文测验,测验成果可用于凫、蕉两汊分流比变化分析。

2002年6月实测蕉门延伸段与凫洲水道分流比过程如图4所示。在此洪水测验期间,凫洲水道+蕉门延伸段洪峰流量为7500m3/s左右,凫洲水道分流比随来流增加而增大,分流比在55%~78%之间,测验期间平均值为70%。

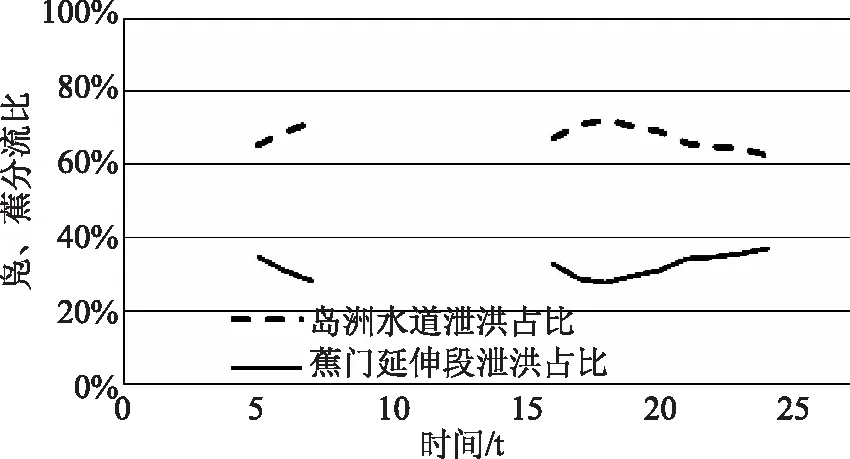

2017年4、7月实测蕉门延伸段与凫洲水道分流比过程如图5、6所示,这两次测验可以代表枯季、洪季两种不同水文条件,其中7月洪水测验期间,凫洲水道+蕉门延伸段洪峰流量为7000m3/s左右,与2002年洪水测验条件接近,可用于对比分析。从2017年枯季、洪季测验结果来看,凫洲水道分流比洪季要大于枯季,其中4月凫洲水道落潮期间分流比在64.5%~72.3%之间,平均值为70%,7月凫洲水道落潮期间分流比在67.7%~76.6%之间,平均值为75%。

图4 2002年6月实测蕉门延伸段与凫洲水道分流比

图5 2017年4月凫洲水道流量与分流比

图6 2017年7月凫洲水道流量与分流比

从2002、2017年的水文测验结果可以得出:①凫洲水道分流比随着上游来流的增加而加大,表明大水时更多径流从凫洲水道下泄。②近10多年来,凫洲水道的分流比有增加的趋势,导致凫洲水道过流能力进一步增加,径流更多从凫洲水道下泄。

2.4 河势变化原因分析

分析可知,受人类活动影响,蕉门河口近期呈现出岸线延伸、河床冲刷下切、汊道分流比调整等主要河势变化,结合水沙统计资料和数学模型计算,得出蕉门河口河势变化原因如下:

(1)来沙大幅减小,导致蕉门河口河床呈冲刷下切状态。

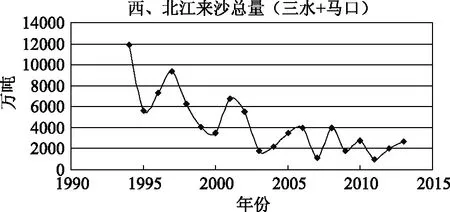

1994—2013年间不同年份西北江三角洲(三水+马口站)来沙总量变化曲线如图7所示。从图中可以看出,1994年以来,西北江三角洲总输沙量呈波浪形下降,波峰与波谷所反映的是洪水年和枯水年输沙量的差异,1994年西、北江三角洲最大输沙量为12000万t左右,而在2010年以后,最大输沙量不到3000万t,降幅大于75%。

从凫洲水道和蕉门延伸段1999—2017年河床冲淤变化看,在此期间,两条汊道均处于轻微冲刷下切状态,河床没有明显的局部突变区域,说明两汊道人类采砂活动不多,河床下切主要还是受水沙条件控制,从西北江三角洲总输沙量的变化趋势分析,蕉门河口汊道冲刷下切的主要原因是来沙大幅减少。

图7 西、北江来沙总量变化曲线

(2)河道主槽及深泓更靠左岸,导致凫洲水道泄流能力强于蕉门延伸段。

从2017年蕉门河口地形来看,在蕉门分汊口上游河道主槽更偏左岸,其中深泓线距左岸约440m、距右岸约895m。另外根据两汊道断面面积统计,凫洲水道进口断面0m以下断面面积为1351m2,蕉门延伸段进口断面0m以下断面面积为1070m2,主槽偏左岸再加上凫洲水道过流断面面积大于蕉门延伸段,导致凫洲水道过流能力要远大于蕉门延伸段。

(3)蕉门延伸段的不断延伸减缓了蕉门延伸段河道比降,使得凫洲水道分流比进一步加大。

1999—2017年,随着龙穴岛的不断围垦,蕉门延伸段河道长度从14km延伸到了21km,河床深泓平均比降从-0.1‰变化为-0.3‰(倒比降加大),河床坡度进一步变缓;而凫洲水道河道长度基本没变,河床深泓平均比降从-0.2‰变化为0.07‰(由倒比降变为正比降),河床坡度加大。利用数学模型计算“2005.6”典型洪水条件下蕉门延伸段和凫洲水道水面线,统计落急时刻河道水面比降分别为0.004‰、0.1‰。可见,不论是河床深泓比降还是洪水水面比降,蕉门延伸段均要明显小于凫洲水道,蕉门河口的不断延伸进一步加大了凫洲水道分流比。

3 蕉门口治理对策研究

3.1 治理方向研究

蕉门口经过几十年的延伸和发展,与虎门和伶仃洋已紧密联系、相互影响,因此蕉门口治理不仅要考虑蕉门口自身河势变化规律,还需考虑与虎门、伶仃洋的相互关系。从水沙特性和功能定位上来看,蕉门承泄西北江的径流泥沙,是珠江河口主要的泄洪排沙口门,在汇入伶仃洋四个口门中蕉门输沙量占比最大,因此对蕉门治理的定位是泄洪排沙和维持河势稳定。虎门主要承泄东江、北江和流溪河的径流,由虎门下泄的泥沙含量较低,排沙不是虎门的主要任务,而虎门-伶仃洋是珠江河口最大的一条潮汐通道,是广州、深圳、东莞、中山等地区潮排潮灌的重要保障,在河口治理中对虎门而言是要保障虎门的纳潮量,维持虎门-伶仃洋潮汐通道的稳定。伶仃洋是珠江河口最大的河口湾,其一方面要承泄珠江三角洲经东四口门下泄的水沙,另一方面为虎门提供充足潮汐动力的源泉,在河口治理中对伶仃洋而言主要是引导水沙快速下泄、防止伶仃洋过快淤积,充分维持伶仃洋河口湾纳潮体积,保障潮汐上涨的动力。

结合蕉门口当前河势变化和蕉门、虎门、伶仃洋河口功能定位,笔者认为,当前蕉门口治理方向主要有两点:

(1)控制和调整凫洲水道分流比,减小汇入伶仃洋上部的水沙,减轻伶仃洋中上部的南沙港区及广州港出海航道泥沙淤积。

受自然条件和人类活动影响,近10几年来,凫洲水道分流比有增加的趋势,而这一趋势并不利于伶仃洋河口湾稳定和区域经济发展。由于凫洲水道与虎门出口直接汇入伶仃洋上部,经凫洲水道下泄的泥沙与虎门落潮流汇合后沿程落淤,大多淤积在凫洲水道下游的南沙港区及广州出海航道,增加港区及航道的疏浚成本,不利于地区经济发展。因此,当前治理方向首要是调整蕉门河口水沙分配,减小凫洲水道分流比,引导水沙直接从伶仃洋西滩下泄,避开伶仃洋中上部区域,快速排向外海。

(2)理顺凫洲水道右侧岸线,减轻凫洲水道出流与虎门落潮流相互干扰,维持虎门-伶仃洋潮汐通道稳定。

凫洲水道右岸岸线走向起伏大,出口处岸线走向几乎与虎门水道正交,受不规则岸线挑流影响经凫洲水道下泄的径流与虎门水道涨落潮流交角较大,两股水流交汇区流态混乱,既不利于凫洲水道径流快速下泄,也会影响虎门-伶仃洋潮汐通道涨落潮流动力。理顺和规整凫洲水道右岸岸线,减小出流上挑角度,加大虎门水道涨落潮流速,有利于维持虎门-伶仃洋潮汐通道畅通和稳定。

3.2 治理措施研究

根据蕉门河口治理方向,结合凫洲水道当前过于宽浅的现状,重点研究对凫洲水道南侧岸线进行整治。

(1)规划整治思路和原则:①适当缩窄凫洲水道河宽,减小水道分流比;②调整凫洲水道南侧岸线形态及走向,减小水道向上挑流角度;③以蕉门口水流自然分流规律为依据拟定凫洲水道进口分流点位置,该整治方案对水流干扰最小;④为减轻上游防洪压力,对河道进行疏浚作为岸线整治配套方案。

(2)治理措施研究

第一步:确定凫洲水道右岸岸线起点位置。利用物理模型试验研究蕉门河口自然分流流态,确定汊道分流点位置,试验选取“2005.06”洪水水文组合,模拟洪水初落、落急、落憩时刻凫洲水道进口流态,如图8所示。从试验结果来看,在洪水初落时刻,分流点位置偏南,在洪水落急和落憩时刻,分流点位置偏北。根据2个不同时刻水流分流点位置,在不缩减蕉门延伸段河宽前提下,确定水道右侧岸线起点位置。

第二步:拟定凫洲水道右岸岸线平面方案。从保障水流流态畅通和下游出流角度,对依据洪水初落和落急分流方案确定的水道右岸岸线起点与下游现状岸线顶点之间的岸线,考虑一定河道拓宽率,按照岸线平顺和引导水流向下偏转的原则,拟定水道右岸岸线整治方案。

第三步:拟定配套泄洪整治方案。为减轻和消除凫洲水道河宽缩窄对上游行洪的影响,对河道主槽和右岸规划岸线之外的浅滩区域进行清障和疏浚,其中对水道右侧规划岸线以外的浅滩疏浚至-4m高程(珠基),结合航道整治需求,对水道和蕉门延伸段80m宽的主航道疏浚至-10m(珠基)。

综上,研究提出初落分流和落急分流2个整治方案。

3.3 治理效果分析论证

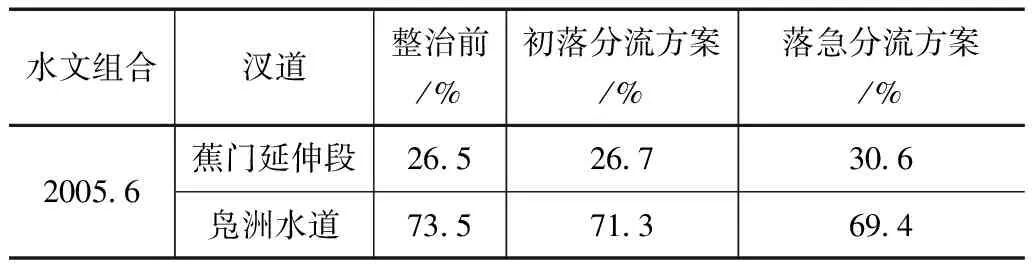

通过对2个治理方案进行分析论证,研究治理效果,论证水文组合主要采用“2005.6”洪水和“2001.2”枯水。治理效果分析论证如下:

(1)汊道分流比调整效果

统计治理方案实施前后“2005.6”洪水落潮期间凫洲水道和蕉门延伸段平均分流比变化见表2,研究提出的2个治理方案实施后,均能减小凫洲水道分流比,在初落和落急分流方案下,水道分流比分别减小2.2%和4.1%,从控制水道分流比效果上,落急分流方案较优。

图8 凫洲水道进口落潮流态示意图

表2 治理方案实施前后汊道分流比变化统计表

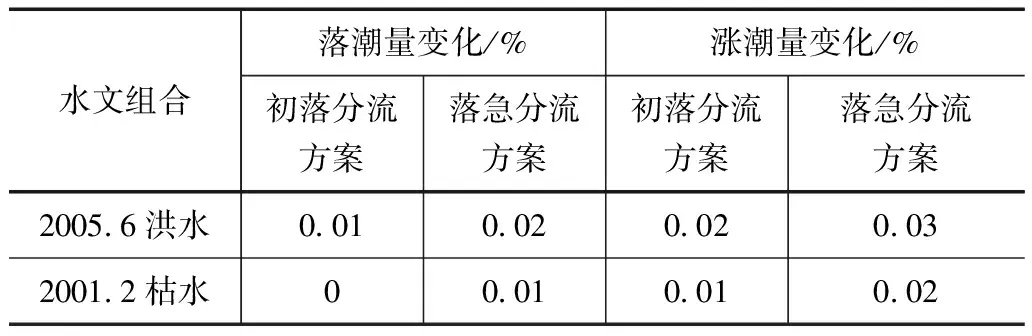

(2)虎门潮汐通道纳潮量变化程度

治理方案实施前后“2005.6”洪水、“2001.2”枯水水文组合下虎门涨落潮量变化见表3,治理方案实施后,虎门涨落潮动力有所增加,涨落潮量均有增加趋势,总体上变化幅度均不大。从维持虎门-伶仃洋潮汐通道通畅和稳定效果上,落急分流方案较优。

表3 治理方案实施前后虎门涨落潮量变化统计表

(3)凫洲水道出流与虎门落潮流交角减小效果

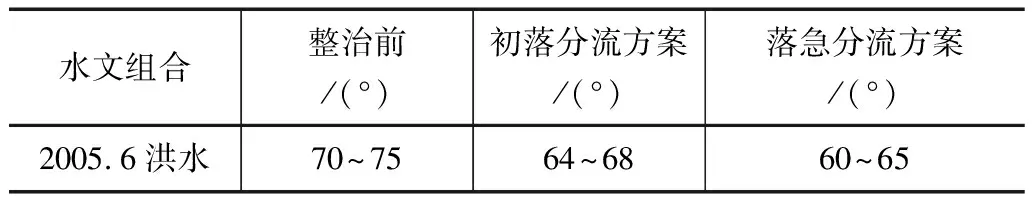

统计“2005.6”洪水凫洲水道落潮流动力轴线与虎门落潮流动力轴线之间的夹角变化情况,见表4,从改善两股水流相互干扰程度上,落急分流方案效果明显,洪水期间凫洲水道落潮主流与虎门落潮主流平均夹角由70°~75°减小至60°~65°,落急分流方案较优。

(4)上游洪潮水位变化幅度

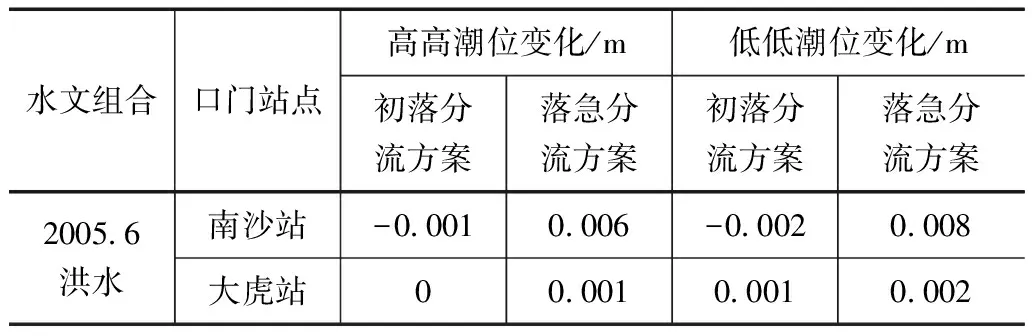

统计治理方案实施前后“2005.6”洪水条件下治理区域上游的蕉门口门南沙站、虎门口门大虎站高。

表4 治理方案实施前后凫洲水道出流与虎门落潮流夹角变化统计表

低潮位变化,见表5,从控制上游洪潮水位壅高影响方面,由于配套了泄洪整治疏浚措施,治理方案实施后,上游蕉门、虎门的高低潮位变化均不大,落急分流方案影响相对略大于初落分流方案,但变化幅度较小,治理方案实施后均不会造成上游防洪压力增加。

表5 治理方案实施前后南沙站、大虎站高低潮位变化统计表

综合2个治理方案实施效果,落急分流治理方案能在不导致上游防洪压力增加的前提下,对减小凫洲水道分流比、改善凫洲水道出流与虎门出流相互干扰程度、维持虎门-伶仃洋潮汐通道通畅等方面具有较好效果。

4 结语

本文对近年来高强度人类活动后蕉门河口河势变化及成因进行了分析,探索和研究了蕉门河口规划治理对策,形成主要认识如下:

(1)近20年来,蕉门河口凫洲水道和蕉门延伸段总体上处于冲刷下切的趋势,主要原因是上游来沙大幅减少,而非人工采砂。

(2)凫洲水道长期为蕉门河口主汊,近几十年来,随着龙穴岛的不断围垦成型,蕉门延伸段岸线逐年延伸、河床和水面比降进一步减缓,而凫洲水道河床和水面比降则有所加大,导致水道分流比进一步加大,尤其是大水时径流更多从水道下泄。

(3)从蕉门、虎门、伶仃洋的治理功能定位分析,蕉门河口的治理应控制和调整凫洲水道分流比,减小汇入伶仃洋上部的水沙,减轻伶仃洋中上部的南沙港区及广州港出海航道泥沙淤积,同时理顺凫洲水道右侧岸线,减轻凫洲水道出流与虎门落潮流相互干扰,维持虎门-伶仃洋潮汐通道稳定。

(4)以蕉门口水流自然分流规律为依据拟定了凫洲水道进口落急分流和初落分流2个规划整治方案,其中落急分流治理方案在不增加上游行洪压力的情况下,在减小凫洲水道分流比、改善凫洲水道出流与虎门出流相互干扰程度、维持虎门-伶仃洋潮汐通道通畅等方面具有较好的治理效果,该规划方案可为蕉门河口治理规划提供借鉴和参考。