“古珠女王”蔡黎:让古代艺术焕发现代光芒

2019-03-07袁泽友

文/袁泽友

“寻常巷陌藏珍宝,半壁江山在申城。”上海,素有“中国收藏半壁江山”之称。在这个中国最庞大的收藏江湖之中,历来藏龙卧虎,收藏大家频出。

然而,收藏家常有,女收藏家却不常有,古往今来概莫能外。蔡黎,则是近年来在海派收藏家中脱颖而出的一位女性收藏家,尤其以古玉鉴藏见长,被藏界誉为“古珠女王”。

人物名片:

蔡黎,1968年生于上海,现为中国玉文化研究会副秘书长,中国玉文化研究会专家委员会成员,中国玉文化研究会古玉鉴藏委员会副会长,中国文物学会会员,上海烁果文化艺术馆创始人。

寻找遗落大地的珍宝 20年修成“古珠女王”

古玉收藏圈里,藏家们总喜欢佩戴自己最钟爱的藏品,以传达各自对于收藏的偏好,从而形成自己独特的标签。

与蔡黎女士曾多次谋面,相对于干练、精致、雅尚的外表,她手上常年佩戴的一串长长的良渚玉珠手串,以及胸前用良渚玉珠与绿松石良渚神人搭配而成的佩饰,更让人记忆深刻,透露着她对良渚文化的情有独钟。这正是“古珠女王”——蔡黎最与众不同的气质。

蔡黎从房地产行业初入藏门,大约已有20年历史,但她真正的收藏故事,始于与良渚古珠的一场邂逅。

十几年前,在杭州一个古玩市场的一处角落,古玩摊上几颗毫不起眼的珠子引起了来此旅游的蔡黎的注意。这些泛着鸡骨白的玉珠并无美感可言,却似乎有着某种磁场效应,吸引蔡黎将它们一一买下。

蔡黎很想知道那鸡骨白下面隐藏的秘密。不断的盘玩中,这些鸡骨白的外壳竟慢慢蜕化,逐渐透露出酒红色的幽光,最后变得通体晶莹,如同脱胎换骨。

这正是良渚文化时期的玉珠,玉质中独特的纤维交织结构让这种古珠更容易“盘变”。

震撼于这一美丽的蜕变过程,惊诧于这些珍宝竟然被人们如此忽略,同时也出于一位上海职场女人敏感的审美意识、敏锐的投资嗅觉,蔡黎开始四处收购这些被遗落在江浙等地文玩市场的良渚古珠,一发不可收拾。

“这些都是散落在大地的珍宝,遗憾的是那鸡骨白的外表掩盖了它们不为人知的美丽!”蔡黎说。

“古珠女王”这一称号是蔡黎用时间沉淀而来的。人们不知道她这十几年间到底收购了多少古珠,只知道她为了这些珠子,不惜卖掉自己位于上海中心城区的多套住宅。如此疯狂的“迷恋”良渚古珠,全国收藏界恐无出其右者。

而在此过程中,蔡黎的收藏履历也经历了一次从“珠”到“玉”的升华。通过良渚古珠,她进入了良渚文化的大门,领悟了更为深远厚重的良渚文化的魅力,进而拓宽了自己的收藏视野,也打开了自己的收藏格局。

以良渚文化玉器为核心,她的玉器藏品上至红山文化、下至明清,已然形成了一条清晰的文化脉络,进而构建了自己独特的收藏体系,精品层出不穷,并且主次分明。

一位渐趋成熟、知性的女性收藏家的魅力身影,逐渐在上海乃至国内收藏圈、古玉圈清晰起来。尤其作为中国玉文化研究会副秘书长、中国玉文化研究会古玉鉴藏委员会副会长,蔡黎如今已成长为中国玉文化圈寥寥无几的女性鉴藏家之一。

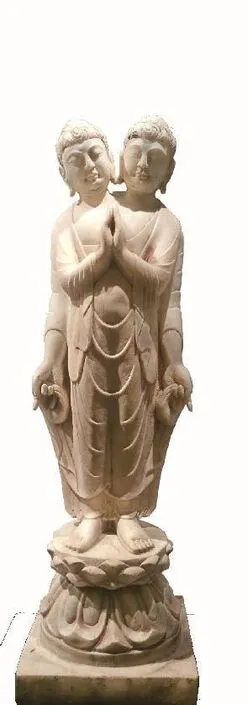

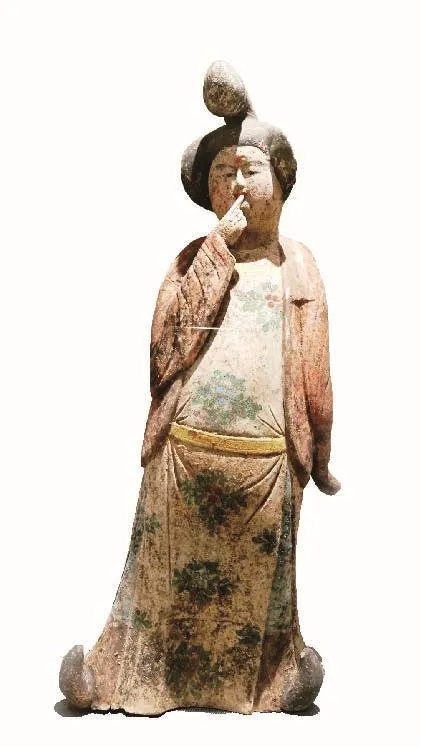

除了玉器,蔡黎还广泛涉猎漆器、青铜器、陶瓷、佛造像等领域,在她的工作室里,间或陈列着的商周青铜器、史前黑陶俑、隋唐佛像等,足以让造访者叹为观止。

左手泥土右手咖啡 骨子里透露着深深的海派文化基因

在博物馆、在考古发掘的现场、在科研机构的实验室、在学术会议的现场、在偏远的乡野、在酒吧、在时尚圈……多年来,藏界的朋友们总能看见不同场景下的蔡黎,风风火火穿梭于各个圈层之间,精力可谓充沛。

人们分不清哪一个是蔡黎的常态,或许以上所有的场景都是蔡黎的常态。她安静,可以静静地聆听老教授们艰深严肃的讲座,可以一茶一书独坐一个宁静的下午;她好奇,几乎走遍了大江南北的博物馆、考古研究基地;她也豪迈,可以是玉友聚会中的“大姐大”,也可以是鲜衣怒马的新生代在酒吧派对中不能缺席的“小姐姐”。但无论切换到哪一种社交模式,蔡黎说,她身上总会戴着一串古老的玉珠配饰,即使在那些前卫时尚的场合之下,这些古珠一点都不会显得违和。

谈至酣处,蔡黎从库房中找出几包塑料袋包裹着的东西,打开一看,里面都是一团团泥土。而每团泥土中,都或多或少裹挟着些呈鸡骨白或枣红色的玉珠。这正是蔡黎多年来从各地文玩市场收集到的良渚玉珠的原生埋藏样本,其目的就是研究不同土壤环境对这些古珠的沁色、质地等产生的影响。

每一袋泥土都标注有收集的时间和地点,蔡黎一手托起这些泥团,一手托着咖啡杯,关于她与这些古珠的故事,娓娓而来。

左手泥土,右手咖啡,这用来形容蔡黎的常态,再生动不过。

蔡黎告诉笔者,“咖啡”代表的是她的生活方式,而“泥土”则代表着她的爱好。

蔡黎享受于这种看似反差强烈的生活状态,演绎着一位女收藏家的独特人生。而她的这种独特的“常态”背后,则是深深的海派文化基因。

什么是地道的海派文化?首先得界定什么是地道的上海人。蔡黎认为,只有吃过爷爷奶奶的泡菜饭、吃过外公外婆的大饼油条的土生土长的上海人,才能代表真正的上海文化。蔡黎毫不谦虚,她就是海派文化的一个典型代表。

蔡黎正是一个土生土长的上海人,从小由是外公带大。而她的外公,则是当年的中国风云人物之一——荣毅仁的账房先生刘月山,家世不可不谓显赫。

儿时住过的洋楼已在上海的城市改造中湮灭,外公也已故去很多年。但外公一手漂亮的蝇头小楷,以及外出时必备的折扇上总是挂着的小玉坠,依然留在蔡黎的记忆深处。蔡黎说,这两样东西代表着她记忆中的外公与众不同的气质,是外公的“讲究”,也是上海人骨子里的一种贵气。或许正是外公折扇上摇曳着的那块温润的玉坠,将她引进了古玉收藏之门。

蔡黎说,上海人的“贵气”不是平常人的所谓 “排场”,而是一种不事张扬的“气派”;是一种外表清淡,柔柔弱弱之间透露出的傲气与自信。

蔡黎认为,海派文化、尤其是新派的海派文化的另一个精髓则是“兼容”——海纳百川,兼容并蓄。

上海自开埠以来,接纳了许多外来人口,但能留下来的,都是精英。因而海派文化就像一块海绵,不断吸纳,但最终能够沉淀下来的只有精华。蔡黎说,海派文化是兼容的,也是常新的。而这种兼容则包括人与物的兼容、古与新的兼容、传统与时尚的兼容。

“青山不老,海派不倒。今天的上海人咖啡也喝,大蒜也吃。”蔡黎说。

了解了蔡黎的海派文化背景,这位“古珠女王”为何能在“咖啡”与“泥土”之间从容切换,也就不难理解了。但能像她这么气定神闲的,又有几人呢?

创立烁果文化艺术馆 打造沪上会客厅

每一个收藏家的心中,都藏着一个精致的博物馆,那里是他们的藏品的理想归宿,也是他们的精神家园。

位于上海市闵行区红松东路哈一顿国际酒店裙楼的烁果文化艺术馆,就是蔡黎的博物馆梦想启航的地方。艺术馆11月初布展完毕,从选址到装修仅仅花了3个月时间,但蔡黎至少酝酿了两三年。

艺术馆面积不大,才500多平米,但这在寸土寸金的上海,已算是一种奢侈。

藏品也不多,仅仅200多件,以玉器为主,同时展示部分陶器、漆器、青铜器、佛造像、文创产品,并点缀有少量的唐卡及当代名家书画作品,几乎完整呈现了蔡黎的收藏概貌。尤其所展示的100多件玉器,几乎件件都是经典器型,勾勒了中国从史前到明清近8000年的皇皇玉文化发展史。

艺术馆还在有限的空间里分隔出高端接待室、餐厅、办公区域等,接待功能齐备,可举办私人聚会、小型沙龙等活动。

所谓馆如其人。整个艺术馆的格调正如它的主人蔡黎一样,清新雅尚,精致可人。那些散发着千年文化气息的古老器物,在时尚明快的氛围营造下,丝毫没有压抑感,让人可亲、可近。每一件藏品都值得驻足,娓娓讲述着来自远古的故事。

不经意之间就能参观完艺术馆的展线,总让人升起一种意犹未尽的感觉。蔡黎不想让艺术馆充斥着太多的藏品,所以做了很多空间的留白,进而营造出一种轻松、宁静的空间氛围,让参观者与古物之间能够从容地相互凝视。

蔡黎说,她更想把烁果文化艺术馆打造成一个会客厅,或者说,这是她理想中的沪上会客厅应该呈现的样子。

上海是一个不缺时尚的城市,如何营造一个让人不会产生审美疲劳的空间聚落,这是蔡黎在筹备烁果文化艺术馆时一直在思考的问题。当蔡黎小心翼翼的将她的作品在自己圈子里进行小范围推荐时,无论收藏圈的玉友、文化圈的大咖、时尚圈的“网红”、政商界的人士,无不对艺术馆顾盼流连,大加赞赏。不同文化背景、不同年龄、不同圈层的人都能在烁果文化艺术馆找到审美认同,蔡黎倍感欣慰,她所倡导的兼容之美在自己的艺术馆得到了初步展现。这也为她下一步在上海复制类似的艺术空间或博物馆奠定了厚实的基础。

但500平米的烁果文化艺术馆,还承载不了蔡黎的博物馆梦。

吐故纳新 让古代艺术焕发现代光芒

何为收藏家?并没有标准的定义。但收藏家之所以能够成为“收藏家”,不是简简单单的对藏品的占有,也不是自封的,这一称谓是由“物”与“人”共同建构的具有相应影响力的公众形象,无论其藏品或者收藏行为、收藏动机等,都应经得住时间的检验。

20多年的收藏生涯中,蔡黎之所以四处奔波,她更多是在行走中不断学习,把自己从一个“菜鸟”磨炼成为专家型的藏者,进而成为一个真正的收藏家。同时,她也在不断探索如何挖掘那些精美绝伦的古代艺术品的当代价值,让它们的光华得以重现。

2016年,蔡黎创立了上海烁果文化创意有限公司,并推出了自己的文化品牌“拾一”,迈出了从房地产投资行业转型文化创意产业的第一步。时年,当她的第一件由现代佩饰制作工艺与古老的良渚玉珠融合而成的佩饰作品惊艳亮相时,人们这才明白蔡黎当年大量收购良渚玉珠的深意所在。

这正是蔡黎与一般藏家的不同之处,她把挖掘古代艺术品的当代价值,让古代艺术品活在当下、活在未来,作为自己的收藏使命之一。譬如那些良渚古珠与佩饰,经过现代工业设计的包装和再现,它们与现代人之间的关系更加紧密起来,也更有了传世的意义。

蔡黎说,通过良渚古珠与现代时尚的结合,让她看到了很多古代艺术品与现代时尚之间并不存在审美的鸿沟,更不存在时间的鸿沟。那些精美的古珠、古玉,只需具有吐故纳新的审美情怀,稍加修饰便可在现代时尚品中呈现出闭月羞花之美,让时尚变得更有历史质感、人文底色。

基于这种审美的自信,蔡黎的探索已不局限于古珠饰品的创意转化,她同时也在联合中科院考古中心等科研机构、学术机构,致力于古代艺术品如玉器、古代琉璃器具、青铜器具等藏品纹饰、造型的研究与创意开发。

“每一件藏品无论纹饰、造型,都是一个独一无二的文化IP,一旦找到它们的价值,其开发潜力是无穷的。”蔡黎说,通过多年的摸索和试错,她对文创开发有了更深层次的理解,对“拾一”品牌的未来有了更为深远的规划,对“拾一”的文创之路也充满了信心。

但文创并非蔡黎实现自己收藏使命的唯一途径。在与中科院考古中心等的合作过程中,蔡黎和她的团队发现了常用于昆虫和建筑的显微摄影、堆叠摄影等技术,并将这些技术应用于古代艺术品的纹饰、微痕研究。

这是一次技术的跨界,它将蔡黎从古代艺术品的文创开发带入了另一个境界——数字文创开发。在这一技术支持下,古代艺术品的材质特征、纹饰、沁色规律、加工痕迹等,变得更加生动和真切。

蔡黎告诉笔者,这一技术的重要意义在于可以文物进行无损的数字档案采集,对于文物的鉴定、修复、数字展陈等具有重要的价值。目前,蔡黎已着手将这一技术应用于数字博物馆的建设、古代艺术品的鉴赏与教育普及,并与上海等地部分文博机构取得了合作。

很多收藏家往往把“藏”作为一生挚爱、或者把研究作为一生挚爱。而蔡黎则把探索古代艺术的当代价值转化,让古代艺术品焕发现代光芒作为自己的终极追求,蔡黎选择了一条艰辛之路,但这也是一条不平凡之路。