3D打印技术在复杂关节内骨折中的临床应用*

2019-03-06衡立松朱养均

张 建,宋 哲,杨 娜,王 晨,衡立松,樊 伟,朱养均,张 堃

1.陕西省渭南市中心医院(渭南 714000);2.西安交通大学附属西安市红会医院(西安 710054)

3D打印技术被称为“具有工业革命意义的制造技术”[1],已经受到了医学界的广泛关注,并逐渐应用于临床和医学科研工作[2]。经过几十年的蓬勃发展,3D打印技术已广泛应用于医学的多个领域,如口腔种植[3]、神经外科[4]、骨科以及颌面外科[5]等。 我科自2013年12月以来我科开始使用3D打印技术治疗创伤骨科中常见的复杂关节内骨折患者56例,现将我们的应用研究报告如下。

资料和方法

1 一般资料 回顾性分析2013年12月至2016年12月收治的56例复杂关节内骨折进行3D模型打印的患者,其中男35例,女性21例,年龄20~58岁(平均34.8岁)。致伤原因:摔伤11例,高处坠落伤18例,车祸伤26例;均为闭合性损伤,无神经、血管损伤症状。骨折按部位分类:骨盆及髋臼骨折,16例;肱骨近端骨折,9例;复杂肘关节骨折脱位,11例;肱骨远端骨折,7例;胫骨平台骨折,7例;胫骨远端骨折,6例。受伤至手术时间为2~10 d(平均为4.6 d)。

2 3D打印技术 所有患者术前均行CT扫描+三维重建,将获得CT扫描数据用DICOM格式保存,导入Mimics获得三维数据(图1)。然后根据临床的实际要求对3D图像进行修改,得到模型打印的标准格式数据(图2)。最后根据处理完成后的数据,采用选择性激光烧结技术(SLS) 按1∶1比例打印模型(图3)。打印机器为选择性激光烧结设备FARSOON401,打印材料为用于激光烧结的尼龙粉末材料。模型打印时间一般需24~48 h。

图1 薄层CT数据DICOM格式导入Mimics获得三维数据

图2 修改三维图像获得最终模型的打印数据

图3 打印完成的等比例模型

3 手术方法

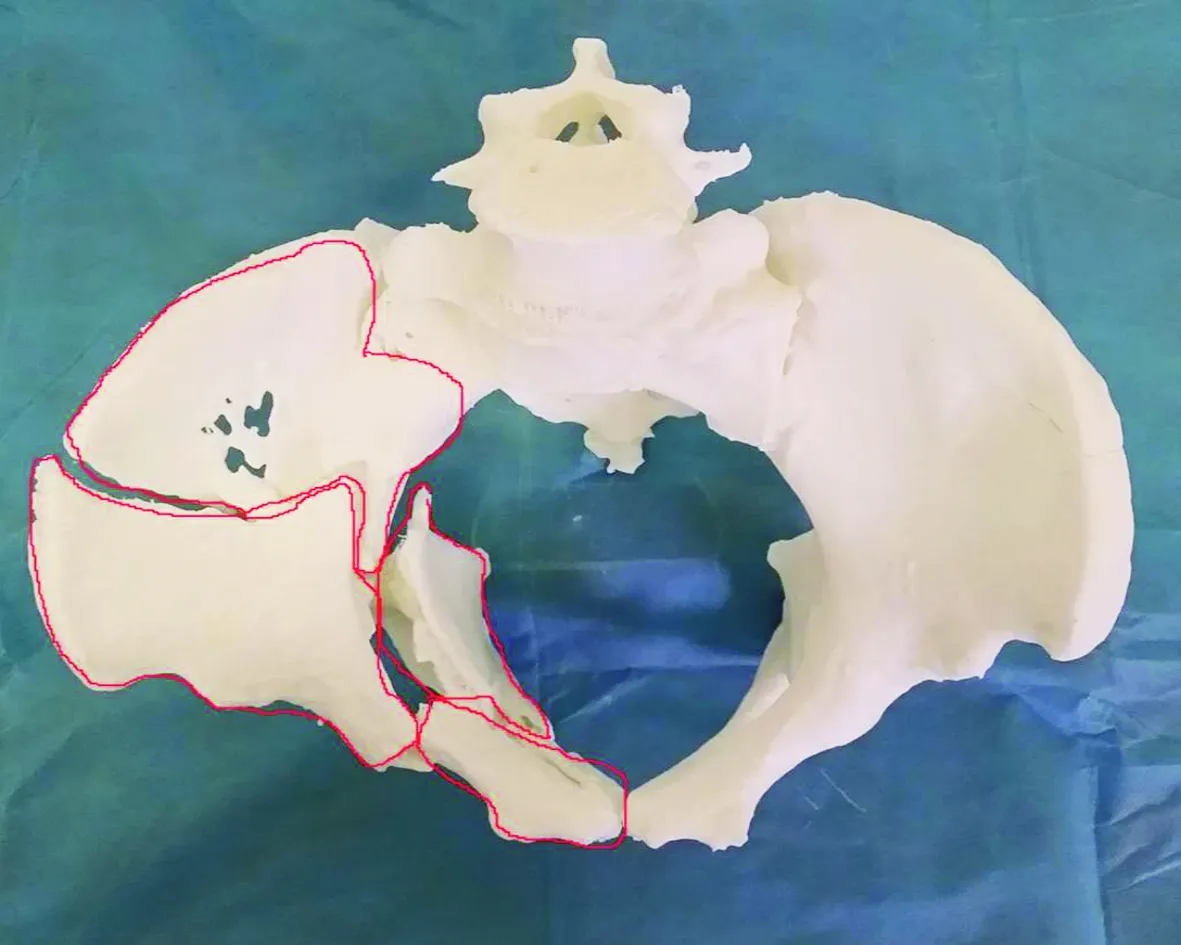

3.1 明确诊断:术前根据骨折影像学资料及3D打印模型明确骨折的诊断和分型, 判断骨折移位方向及程度,并据此制定合理的治疗方案(图4)。

图4 根据模型直观的判定骨折的位置,移位方向及程度

3.2 内植物的准备:根据3D打印模型的骨折部位、程度和范围,选择合适数量、长度的钢板,并将钢板预弯后放置于合适的解剖位置,以达到良好的贴附(图5)。

图5 根据模型进行钢板的预弯

3.3 模拟手术:按照手术方案在3D打印模型上对骨折块进行复位操作,骨折解剖复位后克氏针临时固定(图6),再将预弯的钢板放置于骨折复位后的模型上的合适的解剖位置,并用螺钉进行固定, 测量螺钉的数量及长度,然后确保骨折复位满意,钢板塑形良好,钢板放置位置合适和螺钉固定满意(图7),最后记录螺钉的数量,位置,方向及长度,并将预弯完成的钢板进行术前的消毒以便术中的使用。

图6 根据模型进行骨折的复位和克氏针的临时固定

图7 放置钢板及螺钉,完成预手术

3.4 术中参考:按照术前确定的预手术方案进行实际的手术操作, 按照预手术的入路进入,根据预手术的复位方法进行骨折复位,选择预弯的钢板放在合适的解剖位置对骨折进行有效的内固定,术中透视观察骨折的复位及内固定的位置情况。术中如出现骨折无法复位或复位不良,内固定放置不满意或无法有效固定等情况,可以再次参考3D打印模型(图8),明确骨折的具体部位及形态。

4 术后处理及观察 术中及术后24h常规使用抗生素预防感染,术后即给予镇痛治疗,术后1~2d疼痛缓解后开始进行关节的主被动伸屈活动,随后逐渐增加运动范围。术后2~3 d行X线和CT三维重建检查对骨折复位及内固定情况进行评估。并将实际手术过程与预手术方案进行对比, 比较内容包括手术入路、 骨折复位质量,钢板长度、 钢板预弯塑形程度,以及螺钉的数量和方向。

图8 术中参考模型进行骨折的复位和固定

术后患者定期进行临床随访和影像学评价,直至骨折完全愈合及关节功能康复平台期。常规术后1个月、2个月、3个月、6个月及1年复查患侧关节正、侧位X线片。随访时临床评估患者的关节疼痛、活动范围、关节稳定性、内固定松动、是否发生异位骨化和关节序列。

结果

56例患者术前均利用3D打印模型制定了明确的手术方案, 并进行了钢板预弯、 螺钉长度测量、 螺钉进入途径设计等一系列的预手术操作。56例骨折患者均按术前手术方案进行手术, 手术入路、 钢板长度、 螺钉数量及长度均与术前方案基本一致。术后 X线及CT三维重建检查显示骨折解剖复位49例, 满意复位7例, 无不良复位;所有骨折固定的钢板长度满意,位置良好,螺钉长度合适,方向正确,没有螺钉穿入关节腔。所有患者术后内固定满意,骨折均顺利愈合,骨折愈合时间为11~14周,平均12.1周.所有患者均无神经血管损伤、内固定物松动或断裂、关节脱位、骨折不愈合、严重感染等并发症。末次随访时,51例患者的关节功能恢复良好。2例患者出现关节僵硬,1例患者出现异位骨化,2例患者出现伤口浅部感染,经抗感染、伤口换药等治疗后痊愈。

讨论

3D打印是世界上最先进的技术之一,它由Alberti[6]于1979年首先提出并应用。经过几十年的大力发展,目前已广泛应用于骨科领域。在复杂的关节内骨折手术中,术者有些情况下不能进行直视下的骨折复位及内固定,稍不注意便会出现关节面不能解剖复位,钢板没有正确放置,以及螺钉进入关节腔的情况。虽然目前临床上应用的计算机导航技术有助于骨折的解剖复位和精确内固定,但该设备水平高,操作复杂,很难在临床上广泛推广。目前,3D打印技术在复杂关节内骨折的临床应用主要涉及术前评估、术前计划、预手术和手术操作的指导。

1 术前评估 创伤骨科手术以前主要依靠患者创伤部位的X线片与CT影像作为手术准备的依据,而1∶1的3D打印骨骼仿真模型则可以帮助医生进行更加精确的术前诊断和分型,也可以让缺乏经验的年轻医生避免出现误诊的可能性[7-8]。Hurson等[9]利用3D打印技术治疗了20例髋臼骨折患者,认为该技术可使医生对骨折类型更加清晰, 有利于培训年轻医师。多篇文献报道[10-12],3D打印不仅可以帮助医生明确骨折的程度和分型以及主要骨折块的移位,而且可以为骨折的复位固定提供一个基本的方案。本组18例骨盆髋臼患者均借助3D打印模型,对骨折的具体情况进行直观的观察,明确了术前诊断和分型,指导选择合适的手术方案,并初步确定手术中可能存在的技术困难,以及需要使用的复位技术和复位工具。

2 术前计划 复杂关节内骨折常因损伤严重、结构复杂,术前无法通过X线和CT等影像学资料确定精确的手术计划,而利用3D打印的1∶1骨骼模型则可以进行详细而精确的术前计划,制定个体化的手术方案,降低手术并发症,提高手术精准度,使手术效果令人满意[13-14]。本组56例患者我们均通过术前的3D打印仿真骨骼模型进行了合理的手术设计,根据骨折的特点和骨折周围软组织的解剖结构,选择正确的手术入路,确定骨折复位固定顺序,建立正确的内固定方法。操作前可以确定钢板的位置、钢板的长度、操作期间所需螺钉的数目、长度和方向。同时,可以安全地预制板材。所有在手术中遇到的困难都可以提前考虑并设计,获得完善的术前规划,做的心中有数,提高手术的准确和安全,缩短手术时间,减少出血[15]。

3 预手术 复杂关节内骨折的手术往往需要术前设计和演练,以确保手术的成功。在传统的手术程序中,预手术是在操作者的头脑中,或者是在纸上画图进行的。这种方法对医生的要求非常高,不要对手术过程非常熟悉,并且具有一定的空间思维能力。虽然CT三维重建影像对于复杂关节内骨折的治疗有指导作用,但是其缺点在于静态化、平面图像化。而3d打印模型则可以通过真实的模型, 让术者能够真真切切的理解骨折的形态,掌握骨折移位的方向,以及骨折复位的条件。多项研究结果表明,通过3D打印骨骼模型,医生可以尝试不同的骨折复位和内固定技术,逐步完善手术计划,并制定最佳的手术方案[16]。我们可以在骨骼模型上进行骨折复位,钢板的选择,钢板预弯塑形,以及螺钉固定的数量、长度和进钉方向,并记录预手术的操作结果。预手术后可将事先预弯塑形的钢板提前消毒后用于相应的骨折患者,并将预手术的操作结果用于实际的手术操作,以确保手术疗效[17]。

4 手术操作的指导 复杂关节内骨折的复位一直以来都是创伤骨科领域的难点和热点,而关节内骨折的解剖复杂性造成关节面不能解剖复位、螺钉进入关节腔的情况时有发生。不过,利用3D打印骨骼仿真模型,我们可以在实际手术操作过程中按照预手术的操作方法有条不紊的进行骨折的良好复位,并可使用事先预弯塑形的钢板进行有效可靠的内固定,大大地提高了手术操作的准确度。可以随时参考模型,减少透视次数,缩短手术时间,减少出血,提高手术成功率,减少并发症的发生。

总之,随着3D打印技术与医学影像建模、仿真技术相结合的不断深入,其具有的快速性、准确性及擅长制作复杂形状实体的特性使它在它在创伤骨科中的应用将更加广泛,其临床意义会得到进一步的验证。