基于TTT模式的校园《灾害防范与应对》培训及效果分析

2019-03-05李新辉赫继梅张爱萍张宏伟闫瑞红李林丰

李新辉,赫继梅,张爱萍,欧 闪,张宏伟,闫瑞红,李林丰,王 谨

(1.石河子大学医学院,新疆石河子 832000;2.石河子大学医学院第一附属医院护理部, 新疆石河子 832000;3.石河子大学护士学校,新疆石河子 832000;4.石河子大学医学院第一 附属医院普外科,新疆石河子 832000;5.石河子大学医学院第一附属医院烧伤科, 新疆石河子 832000;6.石河子大学医学院第一附属医院康复心理科,新疆石河子 832000)

灾害教育是以防灾减灾为目的,以培养公民灾害意识、防灾素养为核心的教育,其已达成人类的共识[1]。通过对大学生进行灾害教育,强化意识、增加知识及提高应急避险、自救互救能力,这不仅关系到个体的生命安全,更关联家庭的幸福、社区的稳定和谐[2]。近年来,我国部分高校已开展了灾害相关培训课程,多以教师面授理论知识、示教操作技能的方式对大学生进行急救知识、技能方面的培训,并取得一定效果,但采用培训者培训(train-the-trainer,TTT)模式对大学生灾害防范、准备方面的培训鲜见报道。TTT模式是一种教育模式,由专业组织或机构选择培训者,采用有计划、有目的、持续的知识教育和技能训练的形式进行培训,使培训者掌握知识、技能,获得独自开展后续培训所需的教学实践能力,进而针对目标群体可以开展二次培训[3-4]。因此,本校基于“中以大规模灾难事件卫生系统防范与应对”合作项目,采用TTT模式对大学生开展《灾害防范与应对》培训课程并分析其效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取石河子大学2015-2017年度4学期,培训《灾害防范与应对》的学生240例。覆盖教育学、法学、理学、工学、农学、医学等11个学科门类40多个专业,其中男126例,女114例,年级1~4,年龄18~23岁。

1.2方法

1.2.1培训内容及方法 利用TTT模式,将理论知识讲解与实践操作相结合,见图1、表1。

a:微视频录制时间5~10 min,受从不少于10人;虚线:潜在灾害教育

图1 TTT模式培训流程

1.2.2考核方法 考核以百分制计算,分为理论和操作(40%)、灾害教育及微视频录制(60%),总评成绩60分以上者,给予2.0选修学分。

1.2.3问卷调查法 根据培训目的查阅大量文献并咨询相关专家意见,自行设计问卷。内容包括:大学生基本情况、灾害认知、灾害应对相关知识的知晓情况(共17个条目)。培训前后各发放问卷240份,各回收问卷240份,有效回收率100%。

1.2.4访谈法 每期培训结束后,选取4名学生进行半结构式访谈,共16名。内容涉及学生对开设灾害应对项目的建议,学生作为培训者的挑战及自评在培训中的表现等。

1.2.5专题小组讨论法 每期培训结束后,教师团队围绕培训中存在的不足、培训对学生提高知识和技能的积极作用、灾害微视频录制中存在的问题及解决方案等进行讨论。

1.3统计学处理 采用SPSS19.0 软件进行数据分析,计数资料以频数或百分率表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1培训后大学生各项考核成绩 理论、技能、灾害教育及微视频录制考核平均成绩分别为83.2、87.6、86.5分,培训学生均取得选修学分。

2.2培训前后大学生对灾害知识的了解程度与防灾意识情况 培训后,大学生认为自己对灾害知识了解的比例从培训前31.9%增加至100.0%,认为自己防灾意识一般及强的比例从培训前24.3%增加至98.1%。

表2 培训前后大学生的备灾意识情况[n(%)]

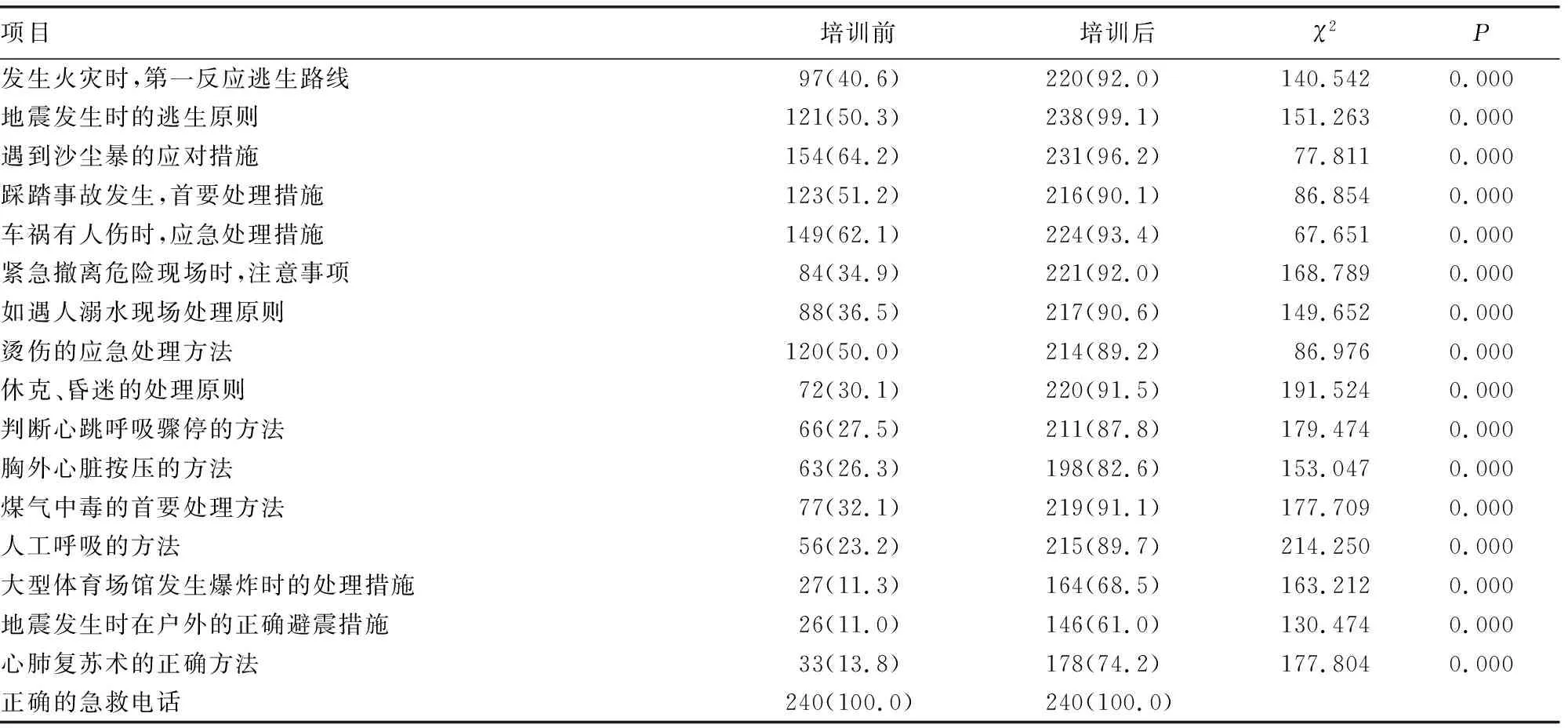

表3 培训前后大学生灾害应对相关知识的知晓率[n(%)]

2.3培训前后大学生的备灾意识情况 培训前,除在“准备足够的各成员3 d的饮用水及食物”和“准备灭火器”方面意识较弱外,大学生其余方面备灾意识较强,占50%以上。培训后,大学生整体备灾意识更强,尤其在逃生路线、紧急应用装备、水、食物、电筒和急救箱这些基本物资准备方面的意识增强显著,且培训前后差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.4培训前后大学生灾害应对相关知识的知晓情况 通过培训,大学生灾害应对相关知识的知晓率均达80%以上,且培训前后差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨 论

3.1TTT模式强化大学生“学”与“教”的双重角色 为响应“减灾始于学校”活动[5],《中华人民共和国减灾规划》《国家综合减灾十一五规划》及各省市减灾规划均明确提出普及多种形式减灾教育[6]。本校运用TTT模式对大学生进行灾害教育,使其掌握防灾-备灾-应对等环节的灾害知识、技能,并获得独自开展二次培训的灾害教育能力。培训除了采用我国进行灾害教育常用的理论讲解、技能操作练习等形式,还让每位学生对目标人群(包括同学、社区居民等)开展灾害教育并录制微视频,学生综合表现良好,微视频平均得分86.5分。访谈结果显示,他们习惯于传统被动“学”的过程,但“教”是一种全新的主动体验并充满挑战。学生作为培训者,在掌握灾害知识与技能的同时,需要有能力去组织受众,并在短时间内达到灾害教育的效果,此过程锻炼了学生的组织能力并促进了大部分学生筛选、分析资料,人际沟通,团结协作,视频录制、剪辑等综合能力,同时也使小部分学生克服了畏难及胆怯害羞的心理,提高了自信心。采用TTT模式,既让大学生获得灾害相关知识、技能,又实现其对目标人群的二次培训,切实强化了“学”与“教”的双重角色。

3.2培训提高了大学生的灾害知识及防灾备灾意识 灾时及灾后的应对处理十分重要,但随着灾害管理重心前移,国际上对灾害管理工作的关注已由救灾转向防灾、减灾及救灾[7]。以往研究发现,防灾、减灾基本知识与技能培训可发挥减轻灾害与控制风险的积极作用[8]。大学生作为易教育、易接受、易传播知识的高层次群体,其所具备的灾害知识既有助于提高家庭的防灾、减灾意识,增强预防和应对能力,亦有利于全社会防灾文化的形成,推动教育乃至全社会的持续发展。本次调查结果显示,培训后,其灾害应对相关知识的知晓率均提高至80%以上,与其他研究结果相似[9-10]。大学生灾害理论知识平均成绩83.2分。大学生备灾意识均有所增强,尤其在逃生路线、水、食物、电筒和急救箱这些基本的物资准备方面的意识增强显著。

3.3培训提高了大学生的灾害应对技能 本次培训结果显示,大学生灾害应对技能合格率100%,与李春梅等[11]研究结果相似。既往研究表明,大学生想要正确掌握相关急救技能,只有通过专业技术人员对其动作进行多次纠正及反复练习方能实现,培训知识易获得,而将知识转化为行动是重点也是难点[12]。专题小组讨论和访谈表明,灾害教育具有实践性、仿真体验性强的特点,故在技能培训中,代课教师综合运用示教、小组练习、回示教、演练等方法,为学生提供多次练习实践的机会,并及时为其纠正错误,保证其熟练掌握正确的操作技能。学生认为教师的鼓励增强了其反复练习的动力,充满自信,在培训中积极参与,勤于练习和请教。因此培训促进了大学生灾害应对技能的提高。

总之,本校采用TTT模式开设的《灾害防范与应对》课程不仅提高了大学生灾害意识、知识及应对能力,还强化了“学”与“教”的双重角色,为将来灾害教育从校园培训扩大到社区居民培训奠定了基础。但仍应加强常见灾害演练及相关应对技能培训项目、网络资源的使用,进一步增强对大学生的培训效果。