医联体模式对基层医院急诊科患者影响的调查分析

2019-03-05朱爱华郑利先赵祝明魏侍萍

朱爱华,郑利先,赵祝明,魏侍萍

(广东省佛山市第一人民医院禅城医院急诊科 528061)

急诊医学作为一门相对年轻的学科承载着各大医院急症、危重症抢救、应对各种突发公共卫生事件等重任[1]。急诊科是医疗急诊诊疗首诊场所,也是社会医疗服务体系重要组成部分[2]。2014年10月,本院作为基层医院由佛山市第一人民医院托管,通过4年托管,建立了医联体管理模式,实现了医联体内技术帮扶,部分急诊患者双向转诊、抢救设备等资源进行了共享。本研究对实施医联体模式前后本院急诊科患者进行回顾性调查分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 以实施医联体模式前3年(2012年1月1日至2014年12月31日)在本院急诊科就诊的患者作为对照组,实施医联体模式后3年(2015年1月1日至2017年12月31日)在本院急诊科就诊的患者作为观察组。

1.2方法

1.2.1数据收集 本研究采用回顾性分析调查法,数据收集由本院信息中心电子系统实现,收集并登记患者的年龄、性别、就诊时间、就诊月份、疾病诊断及转归情况等。

1.2.2医联体模式急诊科管理措施 (1)急诊技术支持。佛山市第一人民医院急诊科下派一名主任医师到本院急诊科进行专科技术帮扶,下派急诊专家每周两次带领年轻急诊医生坐诊,坐诊遇到的疑难病例进行全科专题讲座、查房指导。开展疑难危重病历、死亡病历讨论,剖析各个抢救案例的成功与不足之处,总结经验。本院急诊科先后分批选派医生及护士骨干到佛山市第一人民医院急诊科免费进修学习,参加急诊相关理论、操作技能、继教项目等培训。佛山市第一人民医院急诊科团队骨干定期到本院急诊科进行急诊相关专项帮扶与培训,两家医院急诊团队合作开展市级继续教育项目,申报省、市级科研课题等。(2)急诊质量管理。重新梳理急诊相关制度、流程、指引、应急抢救预案等。重新修订了首诊负责制度、急诊分诊制度、抢救室工作制度、疑难病历讨论制度等23项急诊工作制度;修订了急性创伤、农药中毒、急性胸痛等13项急性重症患者抢救流程和指引;重新梳理急诊各级人员、急诊各班工作职责及岗位要求。开展急诊质量指标监控,将过程质控与结果质控相结合,将院前急救、急诊抢救、急诊转运等难点问题,运用PDCA、QCC工具进行项目管理重点改进,建设“胸痛中心”等。(3)急诊抢救支持。急诊抢救时,急诊专家随时到场,急诊专家不在又需要会诊时,随时联系佛山市第一人民医院急诊专家,通过电话沟通,网络传送检查结果进行会诊。对有可能发生医疗纠纷风险的抢救患者,通过医务科请佛山市第一人民医院急诊专家临时赶到抢救现场指导抢救,家属不理解有异议时,佛山市第一人民医院急诊专家出面沟通解释,部分抢救患者抢救成功病情稳定后,需要转诊治疗时,通过急诊绿色通道送到佛山市第一人民医院ICU等相关科室救治。(4)急诊学科建设。制订选址重建急诊科计划,新的急诊科符合二级综合医院急诊科建设要求设计,更新了急诊科抢救设备,包括救护车、除颤仪、心肺复苏仪、心电图机、心电监护仪、气管插管箱、输液泵等,医院也更新了CT、彩超等大型辅助诊断设备。

1.3统计学处理 采用SPSS19.0 软件进行数据分析,计数资料以频数或百分率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1两组患者一般情况比较 对照组患者239 361例,其中男135 672例,女103 689例,佛山本地户籍患者145 692例(60.87%),外来人员93 669例(39.13%);观察组319 312例,其中男194 096例,女125 216例,佛山本地户籍患者195 131例(61.11%),外来人员124 181例(38.89%),观察组患者数量显著增多。

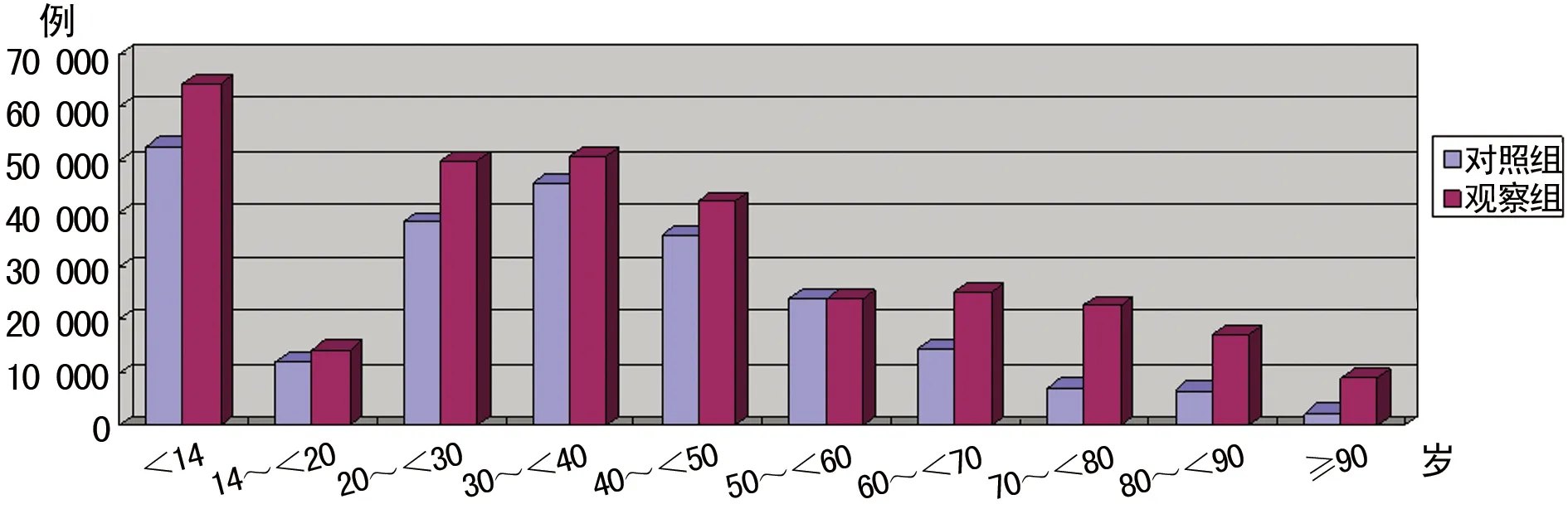

2.2两组急诊患者年龄分布 两组急诊患者就诊人数最多的均为小于14岁的患者,人数最少的均为大于或等于90岁的患者,见图1。

2.3两组患者的就诊月份分布 两组急诊患者中,对照组就诊人数最多的月份为4月,而观察组为7月,两组患者就诊人数最少的月份均为2月,见图2。

2.4两组急诊患者就诊时刻分布 两组患者就诊人数最多的时刻均在20:00-22:00,对照组在02:00-04:00就诊人数最少,观察组在04:00-06:00就诊人数最少,见图3。

图1 两组急诊患者的年龄分布

图2 两组急诊患者的入院月份分布特征

图3 两组急诊患者的就诊时刻分布特征

2.5两组急诊患者疾病谱分布情况 对照组最多的为呼吸、消化和心血管系统疾病,观察组为呼吸、消化和神经系统疾病,见表1。

表1 两组急诊患者疾病谱分布[n(%)]

表2 两组急诊患者转归构成情况[n(%)]

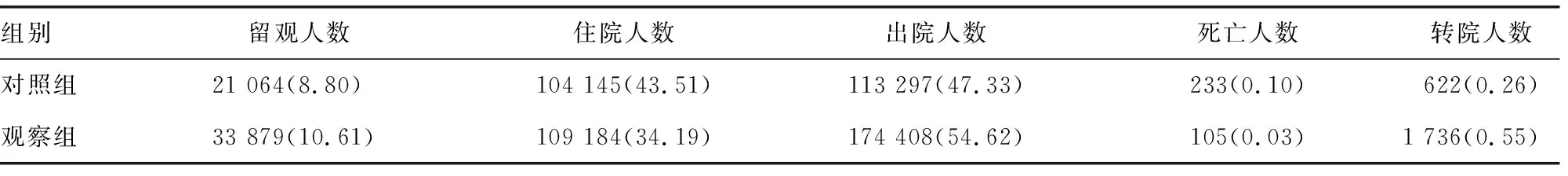

2.6两组急诊患者转归构成情况 两组患者比较,观察组死亡人数比例(0.03%)比对照组(0.10%)显著降低;而转院情况,观察组转院人数比例(0.54%)比对照组(0.26%)显著升高,见表2。

2.7两组急诊患者抢救成功情况 观察组抢救成功率显著比对照组高,差异具有统计学意义(χ2=61.432,P=0.000),见表3。

表3 两组急诊患者抢救成功情况

3 讨 论

通过建立医疗联合体,发挥区域性大医院辐射作用,引领优质医疗资源向基层下沉,实现上级医院与基层医疗机构的纵向资源流动,提高了医疗服务体系的整体效率[3]。

两组患者疾病谱分布比例情况无显著区别,而观察组创伤急诊患者人数比例减少,呼吸系统和神经系统急诊患者增多。分析原因,可能为:(1)近年来,政府致力于环境污染改造,本地陶瓷厂的外迁,加之对从业人员规范管理,使创伤工伤人员减少;(2)由于近年来全国范围的交通安全知识普及,区域交通执法部门的查处力度加强,电子监控的运行,使车祸外伤构成比例下降[4]。 呼吸系统和神经系统就诊的急诊患者人数增多,与佛山市第一人民医院对本院技术帮扶、急诊、呼吸、神经内科等专家坐诊,为本院提供了品牌效应,更多本地患者愿意留在了基层医院治疗有关。

两组急诊患者转归情况中,观察组患者死亡人数显著减少,转院人数比例增多,抢救成功率由88.59%提高到94.01%,这与佛山市第一人民医院急诊科对本院急诊技术支持、急诊质量管理、急诊抢救支持息息相关,强化急救技能培训提高了本院急救水平[5],且建立了常见急症、重症抢救流程,有序指导抢救过程,提高了救治成功率[6]。同时,佛山市第一人民医院急诊专家坐诊指导、急诊技能的培训、急救相关制度、抢救流程的建立,抢救时专家现场的指导等措施,促进了本院急救水平的提升,也促进了抢救成功率的提高。急症患者通过绿色通道转入佛山市第一人民医院ICU等相关科室治疗,致急重症患者转院人数增多,也是死亡患者人数下降、抢救成功率提高的原因。

患者转院不但带来患者额外经济负担,还可能在途中发生心脏骤停等严重不良事件[7],医联体内急诊学科建设与住院专科建设应同步进行,提升住院科室综合服务能力,提升治疗危急症和疑难杂症患者的能力[8],才能使部分疑难急重型患者通过抢救稳定后,及早在本院进行住院治疗,减少转院风险和医疗纠纷的发生。

医联体模式促进了基层医院急诊诊疗技术水平的提升,使基层医院急诊科患者在就诊患者人数、患者转归、抢救成功率方面产生了积极的影响。广泛调查对学科建设规划、资源管理、人才培养和科研教育提供有力的数据和决策证据[9],今后笔者将根据医联体模式对基层医院急诊科患者调查为依据,制订本院医联体基层医院急诊学科建设发展具体措施,结合医院自身特点提出急诊技术建设重点和人才培养方向,以提高急诊患者的诊治水平,降低患者死亡率和致残率,提高抢救成功率[10],也为其他医联体基层医院急诊管理提供可参考的价值。