长江干线宜昌至武汉段航运发展对策分析

2019-03-05彭东方刘均卫

刘 涛,彭东方,刘均卫

(1. 长江航运发展研究中心,湖北武汉 430014; 2. 长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北武汉 430010)

长江黄金水道是长江经济带发展的基本依托和沿江综合立体交通走廊的基本支撑,一直是全国内河水运建设发展的重点。国家高度重视长江航运发展,提出要提升长江黄金水道功能,充分发挥黄金水道作用[1]。21世纪以来,长江航运快速发展,货运量及港口吞吐量保持高位增长,运输规模在世界通航河流中遥遥领先。2017年,长江干线货物通过量达到25亿t,2000年以来年均增长11.6%,自2005年以来就一直稳居世界内河首位。长江干线宜昌至武汉段,上连三峡库区,下接下游深水航道,是推动长江上中下游地区协调发展的核心通道。中游航道经过系统整治,特别是荆江航道整治工程的实施,使中游瓶颈得到初步缓解。但与上、下游航道相比,中游航道尺度明显偏低。上游涪陵至宜昌段、下游武汉至安庆段航道最低维护水深均已达到4.5 m,宜昌至武汉段仅为3.5~4.0 m。与此同时,三峡船闸自2003年运行以来,断面货物通过量持续增长,由2004年的0.43 亿t增至2017年的1.38 亿t,船闸通过量远远超出设计通过能力,船舶待闸已成常态,2017年日均待闸船舶614艘次,平均待闸时间近106 h。三峡河段及中游宜昌至武汉段的通航问题,日益成为长江航运发展乃至长江全流域黄金水道建设的瓶颈。实现中游航道与上、下游匹配衔接,充分发挥长江航道整体效益,满足流域经济快速发展对航运的迫切需求,有必要对长江干线宜昌至武汉段通航问题进行系统研究。同时,在新发展理念指引和高质量发展导向下,“共抓大保护,不搞大开发”已成为长江经济带发展的普遍共识。长江流域尤其是中上游地区面临着较大的生态环境压力,充分发挥长江黄金水道的生产、生活、生态等综合效益,仍然是一个重大挑战[2]。坚持绿色发展理念,更加强化生态环保和资源集约节约利用,必然要求充分发挥长江航运的资源、经济、生态优势,为构建现代综合交通运输体系和推进生态文明建设做出新贡献[3]。基于此,分析了长江中游航运发展存在的问题,结合区域经济社会与综合交通发展趋势,预测了宜昌至武汉段水运需求,提出了有关发展建议,期望能为破解长江航运发展的制约性问题提供有益参考。

1 长江干线宜昌至武汉段航运发展现状

1.1 航道发展

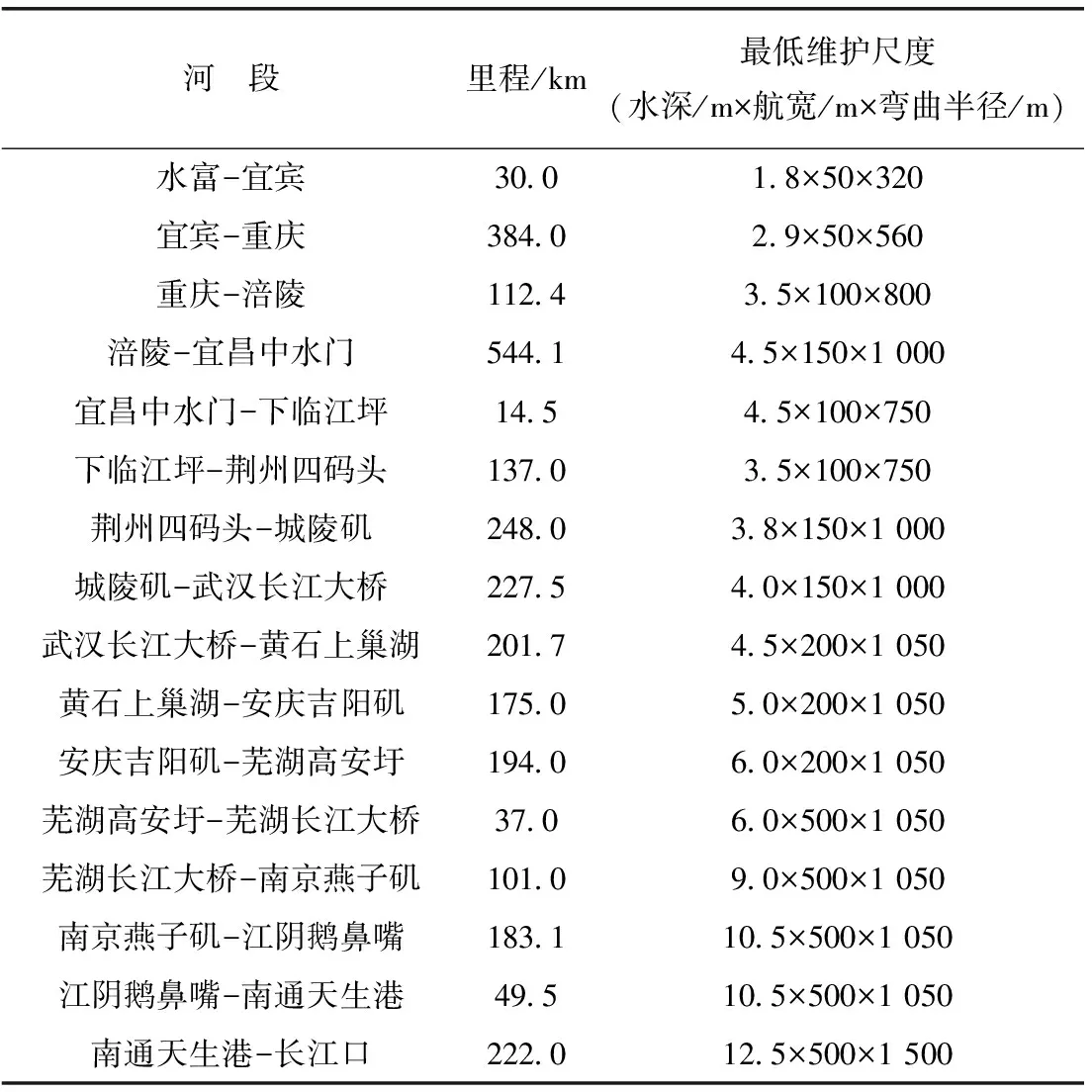

长江干线航道是我国内河交通网最重要的组成部分,从水富至长江口全长2 838 km,除水富至宜宾段30 km外,已全面达到Ⅲ级及以上航道标准,基本实现了高等级航道的全线贯通。经过系统建设,下游长江口深水航道治理工程、长江南京以下12.5 m深水航道工程等重大项目相继完成,12.5 m深水航道上延至南京,南京以下航道实现深水化;中游荆江航道整治工程等完工,中游“瓶颈”制约初步缓解;重庆至宜宾航道提升为Ⅲ级,宜宾以下全部建成高等级航道,上游高等级航道不断上延,《长江干线航道总体规划纲要》确定的2020年规划目标总体提前实现。目前,长江干线航道系统治理的效果正逐步显现,通航潜力得到极大释放,为实现长江航道“深水化、生态化、标准化”和水资源综合利用需求下的航道资源高效利用提供了重要技术支撑与保障[4]。目前,10万t级及以上海轮可乘潮减载抵达南通;5万t级海轮可全天候双向直达南通港,12.5 m深水航道初通期的每年4—11月可直达南京。3万t级海船可直达南京,洪水期可驶抵芜湖港。洪水期万吨级海轮可直抵安庆港。安庆至武汉航段可通航5 000~10 000 t级海船,武汉至宜昌段可通航1 000~5 000 t级内河船舶组成的船队,宜昌至重庆段可通航3 000 t级船舶,重庆至宜宾段可通航1 000 t级船舶,宜宾至水富段可通行300~500 t级船舶。长江干线航道维护尺度见表1。

长江中游宜昌下临江坪至武汉长江大桥航道全长612.5 km,有芦家河、枝江、江口、太平口、武桥等10多个重点浅水道,历来是枯水期长江航道维护的重中之重。按河道特性分为3段:宜昌至枝城段长45 km,河道多为顺直微弯河型,河床稳定,航道条件较好。枝城至城陵矶段又称荆江河段,以藕池口为界分为上、下荆江。上荆江长约175 km,河段内弯道较多,弯道内有江心洲,属微弯型河段,河槽宽度平均为1 300~1 500 m。下荆江长约165 km,属蜿蜒型河段,河道迂回曲折,河槽平均宽度约1 000 m。城陵矶至武汉段长227.5 km,河道较顺直,多为宽窄相间的藕节状分汊河段。宜昌至武汉段枯水期水流流速为1.0~1.7 m/s,洪水期流速2.0~3.0 m/s,多年平均径流量4 510 亿m3。目前,宜昌至荆州段航道的最低维护水深达3.5 m,荆州至城陵矶段达3.8 m,城陵矶至武汉段达4.0 m。

1.2 港口发展

长江干线基本形成了以上海国际航运中心为龙头,以武汉长江中游航运中心、重庆长江上游航运中心、南京区域性航运物流中心为区域核心,以国家主要港口为骨干、地区重要港口为基础、辐射全水系的总体格局,在空间分布上横跨东西,保有适当距离,并有充足腹地资源。长江港口呈现出货运专业化的发展态势,形成了比较齐备的集装箱、铁矿石、煤炭等江海转运体系和汽车滚装、液化品等专业化运输体系。截至2017年底,长江干线港区共拥有生产性泊位3 102个,散货、件杂货物年综合通过能力18.33 亿t,集装箱通过能力2 223万TEU,万吨级以上的码头泊位419个[5]。

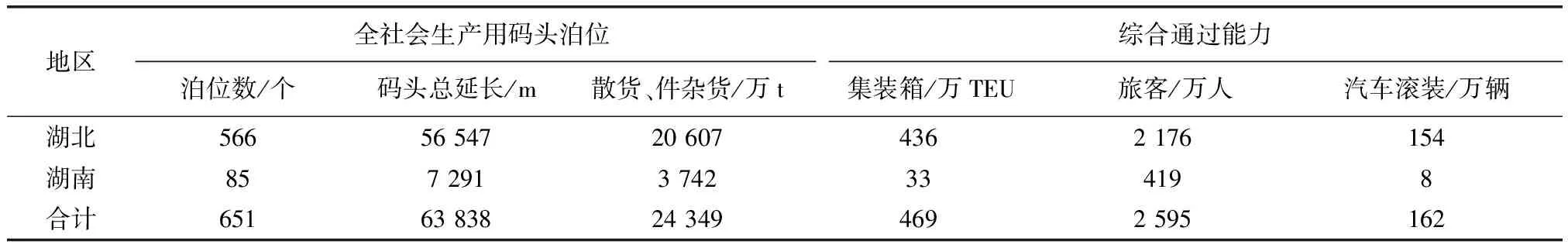

宜昌到武汉段,有宜昌、荆州、岳阳、武汉等港口,基本形成了以武汉港为区域核心,其他国家主要港口为骨架,地区重要港口为补充,辐射长江上、中游地区的港口布局,建立了集装箱、矿石、煤炭、汽车滚装、液化等专业化运输体系。2017年,长江中游地区湖北、湖南两省长江干线全社会生产性码头泊位651个,码头总延长63 838 m,散货、件杂货物年综合通过能力2.4 亿t,详见表2。

表2 长江干线中游港口基本情况(2017年)Tab.2 Harbors and ports of Changjiang River’s middle reaches

1.3 船舶发展

2000年以来,长江干线船舶货运方式不断发生变化,船舶结构变化显著,自航船数量快速增长,机动船运力占总运力规模的90%以上,原来主导长江干线货物运输的推(拖)驳船队运力急剧减少。集装箱运输快速发展,商品汽车、载货汽车等滚装运输逐步壮大,以豪华游轮为主的旅游客运快速发展,三峡库区客运滚装游轮开始试运营。截至2017年底,长江水系14省市拥有水上运输船舶11.93万艘,占全国水上运输船舶的71.6%;净载质量1.97 亿t,载客量56.6 万客位。近年来,运输船舶总体规模有所减少,但船舶净载质量大幅增加,平均吨位不断增大。长江航道条件的不断改善,干线航道船舶通航能力越来越高,通航船舶大型化趋势也越来越明显。2017年,长江干线货船平均吨位达到1 630 t,是2000年的3.3倍,与密西西比河、莱茵河发展水平不相上下,已经处于世界领先水平;通过三峡船闸的货船平均吨位达到4 360 t,三峡过闸船舶3 000 t以上船舶艘次所占比例达到67.5%。

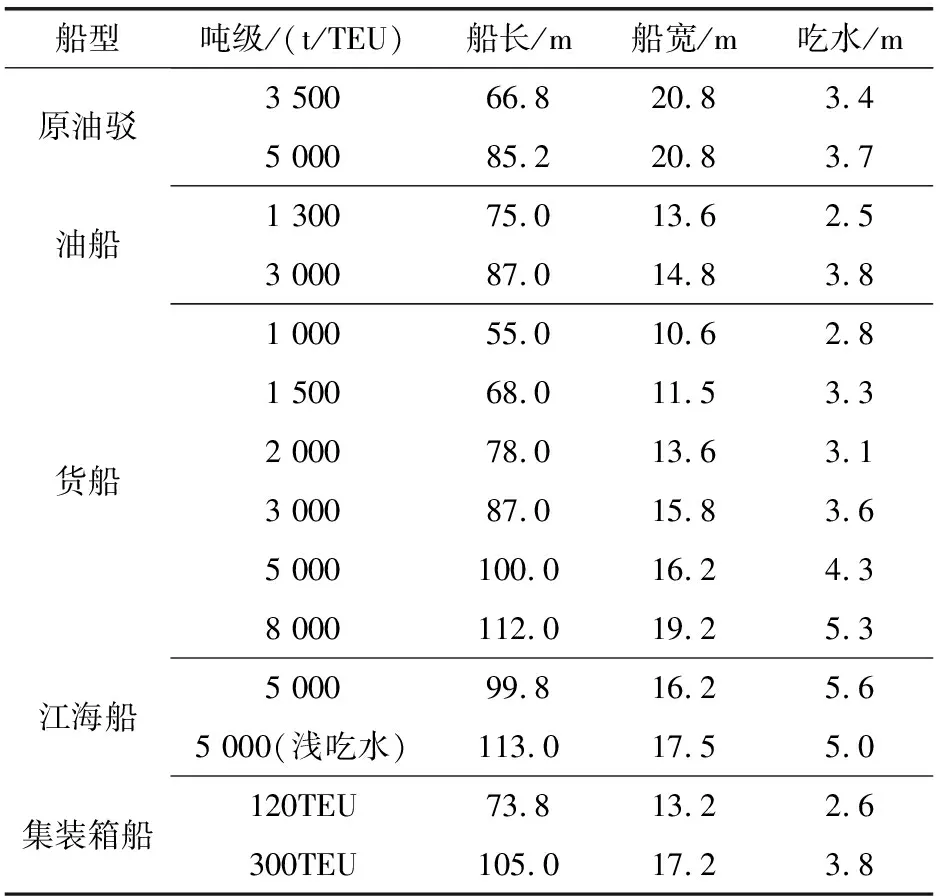

长江干线宜昌至武汉段的主要运输货类包括原油、成品油、煤炭、金属矿石、矿建材料、液体化工品、集装箱、商品汽车等,运输船型有机动驳、甲板驳(含分节驳)、推拖轮、江海直达船、各类专用船、高速客船、游船、渡船等,部分船型形成了系列。船舶营运组织主要为机动船运输,原油以油驳船队运输为主。在支流和区间运输中,以机动船运输为主,详见表3。

2 中游航运发展存在的问题

2.1 中游航道“瓶颈”制约严重

长江中游宜昌至武汉段河床演变频繁,滩多水浅,航槽不稳,有近20处碍航浅滩,一直是长江航运发展的瓶颈。经过多年建设,中游航道标准有了较大提高,宜昌至荆州、荆州至城陵矶、城陵矶至武汉航道尺度分别达到3.5 m×100 m×750 m,3.8 m×150 m×1 000 m, 4.0 m×150 m×1 000 m,提前实现2020年规划目标。但与依托黄金水道推动长江经济带发展、挖掘中上游内需潜力、促进向沿江内陆拓展等需求相比还存在较大差距。中游航道瓶颈制约没有得到根本性解决,航道整体效能发挥受限,通过能力不能适应经济社会发展需要。从航道形态看,中游区域航道尺度仍大幅低于上游涪陵至宜昌4.5 m×150 m×1 000 m和下游武汉至安庆4.5 m×200 m×1 050 m的标准。枯水期,大型船舶往往需要被迫过驳减载货转载运输,影响了运输的经济性、时效性和航运整体效益的全面发挥。

2.2 三峡船闸挖潜空间有限

三峡枢纽极大改善了长江航运通航条件,随着中上游地区经济的快速发展,产业转移进程加快,过闸货物需求量日益增大,面临的过闸通过能力不足的问题也日益凸显。2011年,三峡船闸过闸货运量已经突破1亿t,提前19年达到设计通过能力。目前,三峡船闸通过能力已经饱和,船舶过坝供需矛盾相当突出,船舶待闸已成常态,越来越成为长江黄金水道的瓶颈。三峡船闸通航潜力的挖掘可从运行管理和船舶大型化两方面考虑。就船闸运行管理而言,船闸运行参数基本达到或超过了设计参数,在现有通航条件下,船闸通航潜力和效率已经得到比较充分的挖掘,过闸运量超过设计通过能力的近40%。船舶大型化方面,过闸船舶平均吨位已经超4 000 t,3 000 t级以下船舶比例不到10%,受长江中下游航道条件、船闸槛上水深条件、两坝间汛期水流条件等制约,过闸船舶大型化提升空间越来越小。与挖潜空间有限相对,随着长江经济带战略的深入实施,各省市大力引导和推进产业布局向沿江地区集聚,过坝货物需求将持续增长,对于保障重点物资畅通高效过坝的要求进一步提高,船舶过坝供需矛盾进一步突显,通航组织、船闸运行、锚地管理等面临着更大的压力和考验。三峡船闸的挖潜空间已经近乎极致,无法适应持续增长的过坝货物需求及安全发展需要,从根本上解决这一问题已经非常迫切。

2.3 港口服务体系仍需完善

1992年的联合国贸易与发展会议,把港口功能划分为三代;随着供应链管理理论的发展和港口功能的拓展,1999年在联合国贸易与发展会议上又提出了第四代港口。目前,第三代港口适应了国际经济、贸易、航运和物流发展的要求,使港口逐步演变为国际物流中心,已成为世界上内河航运发达国家港口发展的主流[6-7]。随着经济全球化、市场国际化和信息网络化的发展,一些大型港口已经逐步演变为第四代港口。长江中游港口总体上仍处于第二代向第三代转型的阶段,港口布局、泊位结构不合理,通用杂货泊位数量多,专业化泊位少;区域港口同质化发展,各港功能定位不明确,港口集约化、协同化发展程度不高;港口物流设施设备标准化程度不高,现代服务功能不强,基本只能提供一些简单的仓储、配送、加工增值服务等;港口集疏运体系与其他运输方式的衔接不畅,基本以公路为主,公路等级偏低,铁路集疏运建设滞后,区域龙头武汉港核心港区的阳逻港区,其疏港通道的江北铁路至今尚未完全打通,以水运为核心的多式联运,特别是铁水联运发展缓慢。

2.4 航运工程实施难度越来越大

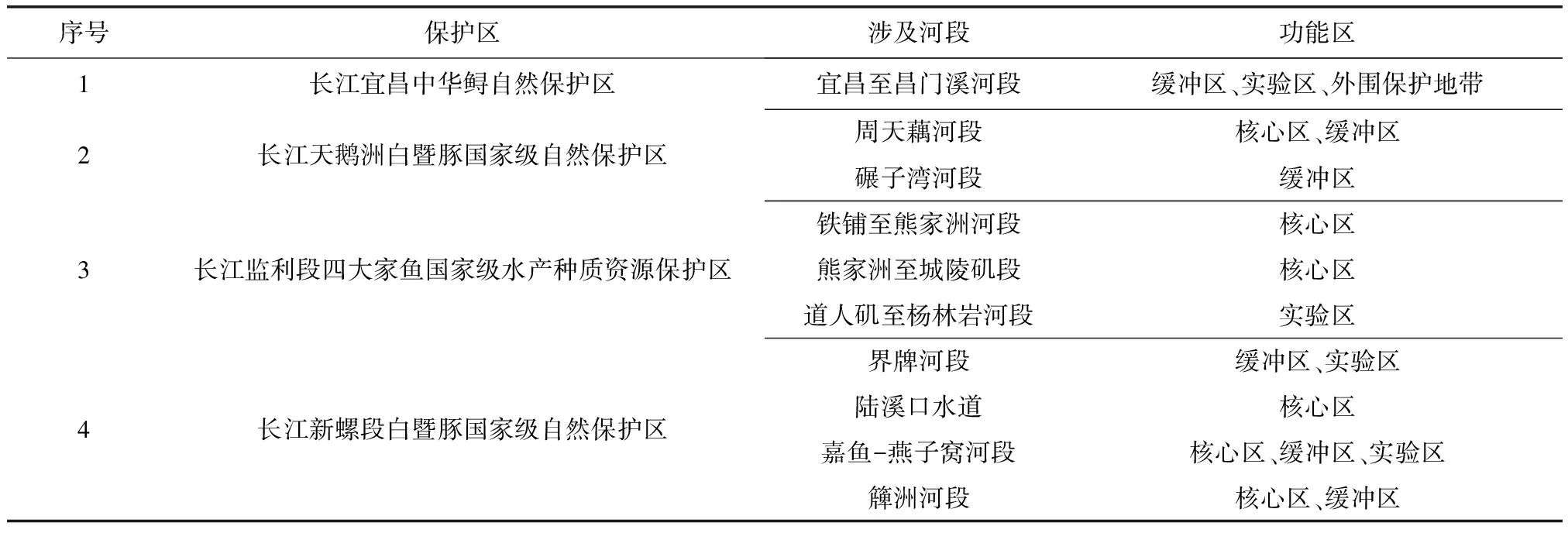

受城镇化发展、桥梁建设、水源地及保护区等因素影响,长江干线航道通航条件不断改善的同时,相关工程实施技术难度越来越大,资源环境约束、外部协调约束日趋严格,长江航运发展面临的环境也发生了重大变化。技术层面,三峡、向家坝、溪洛渡等枢纽的运行虽然直接改善了通航条件,但也带来了非恒定流下泄、推移质区间输移、三峡库尾回水变动、三峡清水下泄等不利影响,增大了航道治理的复杂性和技术难度。生态环保方面,长江流域自然资源丰富、经济文化多样、区位优势重要、生态系统独特,在我国经济社会发展中的地位极其重要,长江经济带的生态保护和经济发展已成为国家战略[8]。中游河段涉及多处自然保护区、种质资源保护区、水源保护区、重要湿地等(表4),航运发展如果涉及相关保护区域,需要进行充分论证,在生态环保日趋严格的情况下,往往导致相关项目无法实施。中游航道碍航河段基本上多处于洲滩演变复杂的河段,自然保护区、种质资源保护区等也多处于洲滩演变复杂的河段,项目建设与自然保护区管理要求存在一定冲突。2013年后,国务院明确要求不再允许进行保护区功能调整,项目实施面临法律障碍。其他外部协调方面,随着近年来国家征地拆迁政策的调整,实施严格的土地政策,加强了土地审批管理,从严控制用地规模,审批手续环节多、周期长,土地指标难以及时落实,一定程度上会影响工程实施。水利、防洪、环保、城市等相关部门对航运建设项目的要求越来越高,项目建设缺乏有效的高层协调机制,建设项目相关许可、论证等环节的协调工作量和协调难度不断增加。

表4 宜昌至武汉段涉及的自然保护区Tab.4 Nature reserves of Yichang-Wuhan section

图1 区域经济腹地区位关系Fig.1 Regional economic hinterland location relationship

3 运输需求分析

3.1 区域经济社会发展趋势

长江经济带是我国综合实力最强、战略支撑作用最大的区域之一,是我国继长三角、珠三角、环渤海之后的“第四个经济增长极”[9]。长江经济带战略、“一带一路”倡议等加快推进,长江黄金水道是两大国家战略连接的纽带。长江中游地区是长江经济带的重要组成部分,在“一带一路”倡议中也占有重要地位,区域经济社会发展面临着巨大的发展空间。《长江经济带发展规划纲要》提出构建“一轴、两翼、三极、多点”的空间布局。在产业发展和产业布局上,将以长江黄金水道为依托,发挥上海、武汉、重庆的核心作用,以沿江主要城镇为节点,统筹推进综合立体交通走廊建设、产业和城镇布局优化等工作,促进长江中上游地区有序承接产业转移,实现上中下游协调发展。在运输通道上,将发挥长江主轴线的辐射带动作用,向南北两侧腹地延伸拓展,南翼以沪瑞运输通道为依托,北翼以沪蓉运输通道为依托,促进交通互联互通;以上海、武汉、重庆三大航运中心为枢纽,有效衔接铁路、公路、航空,建立贯通全流域的综合物流体系,夯实长江经济带的发展基础。对外开放方面,借助上海自贸区继续推进向东开放,“一带一路”倡议将推动深层次的全方位开放。总体上看,借助国家战略政策叠加的机遇,长江中游地区经济社会发展将快于东部沿海地区,区域间的差距将逐步缩小。区域经济巨大的发展潜力,将为水运发展带来新的、更高的要求[10]。

3.2 区域综合交通发展趋势

长江黄金水道依托水运大运能、低能耗、低成本的优势,作为大宗能源和外贸物资的主要运输方式,在加强中西部地区与国际国内市场联系中所起的作用已经显现,其支柱地位亦十分明显。《长江经济带发展规划纲要》《长江经济带综合立体交通走廊规划》等的实施,区域内部横贯东西、沟通南北、通江达海、便捷高效的综合立体交通走廊将逐步形成。水运发展方面,将全面推进长江干线航道系统化治理,重点解决中游“瓶颈”、支流“不畅”等问题,进一步提升干线航道通航能力,有序推进航道整治和梯级渠化,形成与长江干线有机衔接的支线网络,这将带动水路运输潜在需求的释放。同时,陆路铁路、公路集疏运体系的不断完善,上海、武汉、重庆三大航运中心及南京区域性航运物流中心、舟山江海联运服务中心建设的加快,将极大改善沿江港口的集疏运条件,有利于形成江海联运及铁水、公水、空铁等多式联运格局,进而大幅度拓展中游港口腹地范围,进一步促进长江中游航运的快速发展[11]。十九大报告首次提出要建设交通强国,交通运输部制定了交通强国战略两步走的实施路径,并正在制订交通强国建设纲要。作为长江经济带发展的基本依托,沿江综合立体交通走廊构建的基本支撑,必将成为建设交通强国的优先选择和先行领域。

4 运输需求预测

4.1 长江干线货运量

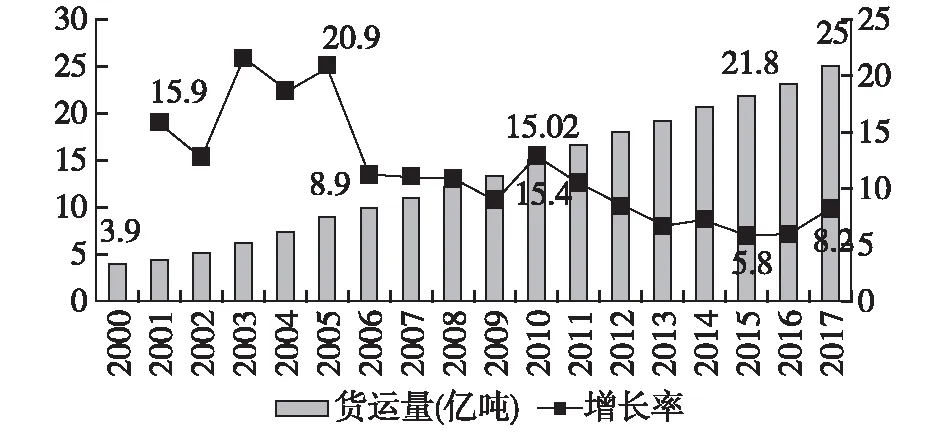

图2 长江干线货物通过量Fig.2 Cargo throughput capacity of Changjiang River mainstream

作为我国水路运输的主轴,长江干线在国内能源、原材料、矿建材料等大宗物资运输及外贸进出口货物运输中的地位和作用日趋明显。2000年以来,长江航运实现了跨越式发展。2017年,长江干线货物通过量25.0 亿t(见图2),2000—2017年间年均增长11.6%,高于同期我国GDP增速。长江干线各港区完成货物吞吐量28.0 亿t。其中,外贸货物吞吐量3.9 亿t,集装箱吞吐量1 781.4万TEU;三峡船闸通过量1.38 亿t,超过设计能力38%,船闸通过量再创历史新高,通航潜力得到有效挖掘和充分发挥。

4.2 宜昌至武汉段运输特点分析

4.2.1过闸货运量变化特点

(1)过闸货运量快速增长。2017年,三峡船闸通过量为1.38 亿t,其中货运量1.3 亿t。2004—2017年,三峡船闸过闸货运量年均增速达到9.4%,尤其是2005—2011年间年均增速高达20.4%,远高于长江干线货运量的平均增速,之后受到船闸检修、天气、能力限制等多重因素的影响,增速有所放缓。

(2)货物流向发生重大变化。三峡船闸运行以来,随着工业化、城镇化进程的加快,长江中上游地区逐步由原材料、初级产品的输出地变为输入地,过闸货物的流向发生重大变化。在2009年上下行运量达到均衡后,上行逐渐超过下行,占主导地位。2017年,上行货物7 766 万t,占比56.3%;下行货物6 023 万t,占比43.7%。

(3)货运结构正在逐渐变化。自三峡船闸运行以来,过闸货物以矿建材料、矿石、集装箱、钢材、煤炭、水泥及石油等大宗散货为主,所占比重一直维持在75%左右。2017年,矿建材料、矿石、集装箱、钢材、煤炭、石油及水泥等货类总量1.09 亿t,占三峡过闸总货运量的79.0%。煤炭曾是最大的货种,近年来运量明显下降,从运行初期的约50%下降至2017年的6.9%;矿建材料和矿石运量增长迅速,分别从2004年的158 万t和252 万t,增长到2017年的3 417 万t和2 842 万t,跃升为三峡船闸过闸的两大货种;集装箱运输也快速增长,由2004年的181 万t增长至2017年的1 528 万t,比重由2004年的5.3%提高至2017年的11.1%。

4.2.2宜昌至武汉段货运量变化特点

(1)总量快速增长。2017年,宜昌至武汉段水运量约2.4 亿t,2005年以来年均增速超过10%,快于长江干线的平均增速。本段运量基本为内河运输,其中河段内部交流量约0.2 亿t,河段与外部交流量约1.3 亿t,过境运量约0.9 亿t。

(2)水运量构成以大宗干散货为主。2017年,宜昌至武汉段大宗干散货完成运量1.7亿t,占总量的70.8%。其中,矿建材料完成约1.2 亿t,是河段运量最大的货种。

(3)上下行运量较为均衡。2017年,宜昌至武汉段上下行比例接近1∶1,较为均衡。其中,上行运输货物主要为长江下游中转来的外贸金属矿石、集装箱、石油及制品等,以及洞庭湖、鄱阳湖运来的矿建材料;下行运输货物主要为川煤下水、集装箱出口、运至长江下游的石材、非金属矿石等。

4.3 分断面运量预测

运输需求是提出长江航运发展对策的重要基础。影响货运量的主要因素有区域经济社会发展、产业布局、综合交通发展等,预测成果受预测水平年基础数据、预测方法等影响,货运量预测难度大。长江经济带建设将进一步加快中上游地区经济社会发展,产业梯度转移也将不断深入,加上中上游航道条件的进一步改善,大宗货物与集装箱都将保持较快速增长,2030年之前运输需求仍将保持较快增长态势,2030年后将逐步放缓。以2017年为预测基础年,综合采用回归分析法、运输强度法、弹性系数法等,预测2020年、2030年、2050年,三峡枢纽过坝货运量分别为1.75,2.7和2.9 亿t,宜昌至武汉段运量分别为3.1,4.8和5.2 亿t。

5 发展对策

作为横贯我国东中西部的交通运输大动脉,长江黄金水道是沿江综合立体交通走廊不可或缺的一环。通过对区域经济社会和综合交通发展趋势的分析,长江中游的运输需求将保持较快增长。但受制于航道“两头深、中间浅”的现实及三峡枢纽通航能力,长江中游航运发展受到很大限制,与长江经济带战略实施和经济社会高质量发展要求的不适应性日益凸显。为更好服务长江经济带等国家战略的实施,提出以下建议:

(1)加快沿江综合交通立体走廊构建。长江黄金水道是沿江综合立体交通走廊的主通道,《综合交通网中长期发展规划》提出了“五纵五横”10条综合运输大通道和4条国际区域运输通道,长江综合运输通道是其重要组成部分,也是“五横”中惟一的水路、铁路、公路、航空、管道等5种运输方式齐全的综合运输通道。多种运输方式中,长江航运优势独特,要依托黄金水道建设沿江综合立体交通走廊,加强长江航运与铁路、公路、管道等运输方式的衔接,完善由京九、京广、蒙华、二广等纵向通道和福银、沪汉蓉、沪汉渝、杭瑞等横向通道构成的集疏运大通道建设,促进长江中游航运水平提升。

(2)提高中游航道网络化程度。发展航运,航道是基础;建设全流域黄金水道,中游航道是关键。《关于加快长江等内河水运发展的意见》《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》等都要求加大对长江航运建设的投资力度。长江干线2017年的货运量相当于30条京广线,但2017年长江干线航道投资仅仅30亿元。经过多年建设,12.5 m深水航道已上延至南京,武汉至安庆段6 m深水航道治理已开工建设,三峡成库后4.5 m水深可达重庆,宜昌至武汉段航道维护水深仅3.5~4.0 m,与上、下游相比,中游通航能力不平衡不充分问题进一步凸显,严重制约了长江黄金水道作用的充分发挥,也制约了沿江经济社会的发展。建议不断加大对长江航道建设的投入,特别是中游碍航卡口浅滩的整治,大力推进长江中游“645工程”(武汉至安庆段6 m水深、宜昌至武汉段4.5 m水深航道建设工程)、荆江航道整治二期工程等重大项目建设,实现长江中游与上下游,以及干线与汉江、江汉运河、湘江、沅水等重要支流有效衔接的水运网络,加快实现长江航道上中下游区域之间的平衡发展,促进长江航运优势和潜能的发挥。

(3)加快航运中心建设。武汉长江中游航运中心是沿江综合立体交通走廊的重要枢纽,其建设是贯彻落实国家“一带一路”、长江经济带和长江中游城市群发展战略的重要举措,对进一步提升长江黄金水道功能,促进长江经济带协调发展具有重要作用。建议充分发挥航运中心集聚功能,以建设“港口经济圈”为引领,充分利用港航资源配置禀赋,打造港口经济圈的重要功能性支撑平台和航运资源配置中心,促进形成独特的航运物流产业集群优势,完善航运物流全产业链;充分发挥黄金水道的辐射价值,加快形成四通八达的航运网,增强武汉航运中心枢纽门户功能,实现与“中欧通道”有效对接以及辐射中西部内陆广阔腹地,促进辐射范围向长江流域和全国进一步延伸;充分发挥航运中心服务功能,大力培育和发展船舶交易、航运金融、信息引导等高端航运服务,促进航运与相关产业跨界融合及航运与贸易、制造、金融、保险、信息技术等领域横向整合,实现货流、信息流、资金流的顺畅流转,提升武汉航运中心服务水平。

(4)推进多式联运发展。长江干线已经形成了大宗货物江海联运、集装箱多式联运的运输体系,但总体上多式联运发展较为滞后,铁水联运完成量不足长江干线运量的10%,江海直达占江海运输量不足20%。长江中游航道更是发展的瓶颈,大型海轮无法行驶至长江中游。按照预测,长江中游航运的发展与运输需求之间有较大矛盾,特别是三峡船闸通航潜力的挖掘已近极致,没有更大的增长空间。随着沿江综合立体交通的不断完善,铁水、水水、江海等多式联运将得到快速发展。在三峡枢纽水运新通道尚未实施的情况下,建议加快推进三峡翻坝转运系统建设,大力发展江海联运、铁水联运,实现与“中欧班列”等“一带一路”运输线路有效对接;充分利用长江中游城市群、洞庭湖生态经济区等区域战略发展契机,完善江海联运、干支直达和铁水联运、公水联运等运输体系,实现长江航运与全球海运的有效贯通。重点加快集装箱江海直达和铁水联运发展,提高集装箱江海直达航线服务能力和水平,推进武汉、岳阳、荆州、宜昌等重点港区实现铁路进港,形成辐射中西部、面向国内外的铁水联运网络。

(5)加强航运基础研究。长江中游航道经过系统治理,航运条件已经得到较大改善,但中游“瓶颈”问题没有得到根本性解决。建议加强长江航运发展重大关键技术研究,积极应对航运发展外部环境的变化,提升黄金水道航运功能,从根本上解决三峡过坝船舶拥堵、中游“瓶颈”等问题。做好工程项目前期生态影响、生态补偿、环境评价等研究工作,协调好经济社会发展与水资源、水环境承载能力之间的关系,促进长江干线航道生态良好、科学可持续发展。建设三峡枢纽水运新通道,加快完善三峡枢纽综合运输体系是解决三峡航运瓶颈制约的根本措施,国家相关部委已对三峡枢纽水运新通道和葛洲坝航运扩能工程开展多次论证,项目工程建设在技术上是可行的,建设必要性也得到相关部门、专家的认可[12]。建议进一步加强建设方案的优化必选,推动项目科学决策,尽早进入实质性实施阶段。同时,要结合运输需求,深入开展荆汉新水道、洞庭湖大水脉等工程论证研究。