中原西上太行第一村

2019-02-22赵伟平

赵伟平

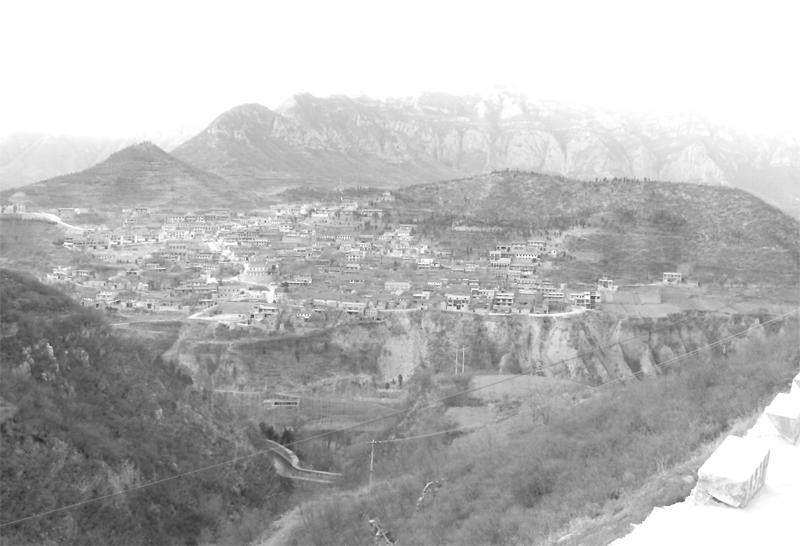

山西省古上党地区(今长治市一带)是远古人类活动的中心。而坐落于上党“天脊”之上的东庄村,历史上先后属黎侯国、潞县、刈陵县、黎城县、黎亭县、平顺县、潞城县、壶关县所辖,今属平顺县石城镇。村庄北依太行山大脉张翰岭之金刚顶、卧牛山,南邻浊漳河,东有古天堑浊漳河出省口马踏隘,西对石勒古寨和沈王垴。河南晋阳官道穿村而过。这个千年古村,是中原走河南晋阳道进入太行山的第一个村庄。

河南晋阳道是古上党潞安府六大古官道之一。历史上这条古官道是浊漳河东下中原冲出太行山的一道断口,也是太行山东部的一道天堑。这条官道东起河南林县任村(今河南省林州市任村镇)攀越太行山进入山西,经平顺县遮峪、苇水、东庄、石城、阳高、耽车、实会、王曲,出平顺,过黎城、襄垣,对接潞安晋阳古官道,通达太原,这是北路。南路则为进入山西后,经平顺老申蛟、青草凹、候壁、奥治、安乐,过潞城县微子镇(今山西省潞城市微子镇),对接潞安晋阳古官道。而南北两路的分野则源于东庄村。

东庄村历史悠久,是浊漳河畔成村较早的村落之一。现有320户,人口1200余,赵、王、岳三大姓各占全村总人口的三分之一,是太行山上党地区保存最完整的古村落之一。2012年12月入选第一批中国传统村落,2016年跻身山西省历史文化名村。

建置年代久远。在村西北金刚顶伏羲女娲庙明嘉靖年间的重修碑中,有“金一十九年建碑”字样,表明村庄在元之前的金代就已颇具规模了。而历史上向周边十多个村庄迁徙则说明,东庄村一直人丁繁盛。据遮峪村光绪二十二年(1896年)《岳族迁修遗志碑》记载,此时岳族已从东庄迁居遮峪十二世。

选址讲究自然。东庄村村址位置优越,环境优美,符合中国传统的依山傍水、坐北朝南布局,是典型的山西上党地区古村落范本。村庄北依太行大脉张翰岭之金刚顶、卧牛山,东由卧佛山、石榴山围拱,南临浊漳河,西对沈王垴、石勒寨。古官道河南晋阳道自北向南沿村西而过。现在村落分为上庄、下庄。上庄建于村北卧牛山、金刚顶余脉上,系20世纪80年代后所建。原来的古村落部分下庄位于卧牛山、金刚顶前的开阔平地上,建筑群落坐北朝南,规制方正,布局合理。村庄街道为三横四纵,横为街,纵为巷(廊)。横街分别为后街、中街、前街;纵巷(廊)分别为晋阳古道、西圪廊、东圪廊、碓臼圪廊。街巷横竖自然,均为青石铺设。整个村落古木参天、绿樹掩映,自然流畅,动静相宜。街巷两侧古建筑淡雅朴素,错落有致。村内赵、王、岳三大姓居住分明、各有属地。赵姓人家集中居住在村庄东半部分的东圪廊、碓臼圪廊;王姓人家集中居住在村庄中南部的中街、前街和西圪廊;岳姓人家集中居住在村庄北部的后街。

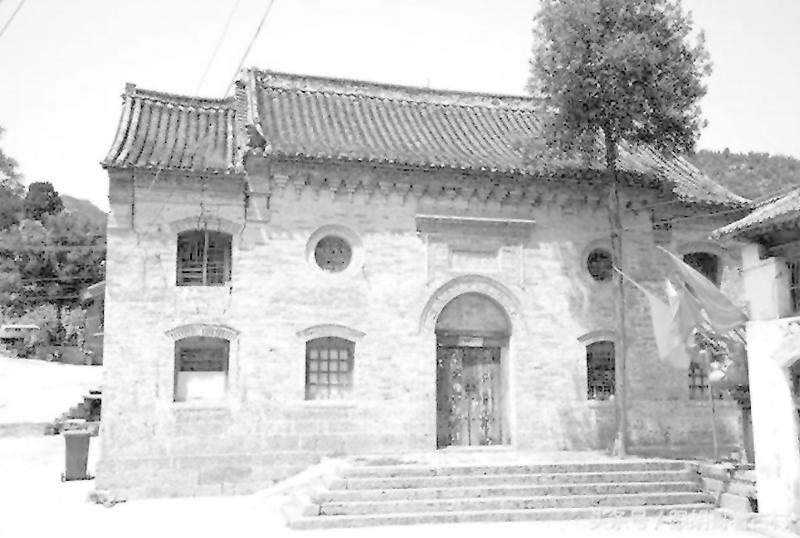

遗址遗存遍布村域。东庄村现存的建筑遗产非常丰富,约50000平方米。村中古院相连,楼房林立,各式民居,各种匾额,厦檐斗杆,多种碑刻,无不彰显着这座古村的历史文化魅力。建筑包括有庙宇建筑、宅院建筑、阁楼建筑、交通建筑、水利建筑等。其中以庙宇建筑和宅院建筑最为丰富。庙宇建筑主要有“一亭三殿十座庙”。一亭:一座造型别致的烈士纪念碑亭。三殿:灵官殿、歇马殿、灵泽王殿。十座庙:金刚顶伏羲女娲庙、牛王庙、五道将军庙(遗址)、吕祖庙、土地庙(遗址)、观音堂(奶奶庙)、真武庙(真武阁)、财神庙(关帝庙遗址)、佛爷庙(遗址)、河神庙。现存的代表民居宅院主要有王家庄园、赵家楼院、岳家楼院、岳家窑楼院等。其中灵泽王殿、王家庄园、观音堂等为县级文物保护单位,属主要保护对象。建造年代从宋、元、明、清、民国到中华人民共和国成立初皆有,民居院落形制以四合院为主,建筑结构多为砖木混用,屋顶形制以双坡为主,亦有歇山、重檐等形制。

明清民居保留完整。现村中建筑多为明清时代遗构。现存118院古民居,是保存完整的古村落建筑主体,属相对完整、真实的历史遗存。其院落多数为一进两院式或一进三院式四合院,其中王家庄园中的九门相照为一进四院,堪称民居中的珍品。房屋建筑式样有厦檐、阁楼、碉楼、棚楼、窑楼、过楼、厢房、陪房等,因势而建,错落有序,形制丰富,结构别致,房楼相衬,风格多样。建筑高度以两层为主,也有一层和三层构造,但均高低协调,明暗得体。整个村落民居集太行山上党地区民居之大成,堪称晋东南地区民居建筑的艺术典范。院落排列集中成片。村东全为赵姓古民宅,村中排至村南皆为王姓的高宅大院,村西紧连古晋阳大道为公共建筑,村北全是岳姓古民居。每个大院都有一个传说,每一座古宅都有一个故事。传说故事推演着“赵王岳三姓鼎立、村里事共同商议”的邻里和睦村风民俗与合力兴村的文化传统。

建筑构件雕饰精致。东庄古村落建筑不仅遗存丰富、类型众多,而且雕饰精致,极具观赏价值。不管是在街巷还是院落内,随处可见各种精美的装饰,进入东庄就仿佛进入一座艺术品博物馆。精致的砖雕、木雕、石雕,多分布于门楣、雀替、石柱、柱础、影壁、窗棂、隔扇、前檐上。尤为独特的是古民居院落中几乎家家门前都有石鼓高墩,而且形制各异,品类繁多。这些作品构图优美,寓意深刻,栩栩如生,既反映了院主人对美好生活(尤其是对子孙)的热切期盼和良好祝愿,又充分展示了中华民族民俗文化的深厚底蕴。

文明底蕴积淀深厚。东庄古村落年代久远,文明底蕴厚重悠长,文明传承绵延不绝。在上党地区的志书典籍中记载分明,山川河流如金刚顶、卧佛山、石榴山、轿顶山、卧牛山、骡断岭、金刚坡、擦耳岸、浊漳河等;建筑如平西桥、伏羲女娲庙(一段时间也叫纯阳宫)、晦养斋等;人物如王业淑、王一贯、赵宗道、王章、岳挺秀、王懋、岳庸、赵蒙恩等;事件如大同赈灾、金刚坡晋豫争界、水利技术革新等。彰显村落文明的还有穿村而过的河南古晋阳官道和现存的10余通石碑,这些都翔实地记载了东庄的文明渊源及其相关情况,彰显着这座古老村庄文明底蕴的源远流长和深远厚重。现存的金代碑、宋代碑、明代灯市碑、清代碑、民國纪念碑等是太行山上较早提倡耕读文化、树立文明之风、保护较完善的翔实史料,部分碑刻颇有价值。而河南古晋阳大道上横跨浊漳河的东庄高架木桥、东庄水磨建筑群和村中的庙堂建筑,则都在昭示着这个古村落的文明久远。

人文历史丰富多彩,农耕文明传承不衰。东庄历史文化悠久,民俗活动丰富独特,乡贤志士人才辈出,非凡壮举贯穿古今。这些都展示了村庄的生机和活力,为这座古村落增添了无穷魅力,使东庄村成为了太行山上村落丛中的一朵奇葩。民俗社火方面有彰显东庄特色、传承千年的“转九曲(转九曲黄河灯阵)”“刮街”“耍拳”“拳响器”“踩高跷”“唱院戏”“三月十五朝南顶”“七月十五舞鞭”“中秋送煎饼”等典型的地域传统社火文化。其中“转九曲”“刮街”“唱院戏”已被列入省级非物质文化遗产。民间工艺独特,有古磨坊、古铁铺、古纺织、古雕刻、古木桥等,民间传统技艺闻名遐迩。作为平顺县历史上不多的书院,东庄村的金刚顶书院在传承文明文化方面为浊漳河岸畔的晋冀豫三省交界之地而为人称道。金刚顶书院自有清之际创办到20世纪40年代收官,历经风雨近一个世纪,书香济世,功不可没。千百年来,东庄村代代出英豪,辈辈有人才,县志记载中的乡贤名人有王业淑、岳挺秀、王懋、王章、王昶等;乐善好施、能工巧匠有王一贯、赵宗道、岳庸、赵蒙恩等。这些人物都在不同的历史时期,谱写了不同凡响的村庄历史乐章。东庄村曾先后在19世纪和皇帝有过三次亲密接触,王业淑大同赈灾、王家告御状、金刚坡和河南争疆界等撼动朝廷的事件,成就了以东庄村为历史背景的《蜜蜂记》《金刚坡》两部戏剧的问世,也展示了太行山人民风彪悍、急公好义、乐善好施的地域文化特色。村庄的水利文化价值也弥足珍贵,东庄村下河南晋阳大道中浊漳河上东庄跨河木桥高大宽阔,为晋豫通衢之枢纽;临河而建的东庄水磨建筑群为浊漳河上水资源利用之典型工程,近代东庄村村级提水工程、小水电站建设都开创了浊漳河水利建设之先河,对研究太行山浊漳河水利文化有着极为重要的意义。村西凤凰蛋的民族英雄岳飞后裔之十一代孙岳孟冬之墓葬,龙盘虎踞,风水绝佳,墓碑高耸,宏大壮观。由此迁居到河南、河北、山东等地的岳氏后人,每年清明节常常来此寻根祭祖,成为这一古老村庄的一道亮丽风景,也让人们平添了一份崇尚忠义的仰慕之心。

往事越千年。中国20世纪中期社会主义建设时期,华夏大地百废待兴,各种建设风起云涌,公路交通建设更是发生了翻天覆地的变化。昔日阻断山西、河南、河北的浊漳河天堑——天桥断,被人类攻克。一桥横跨东西,天堑变通途。太行山山西高原与华北平原一线沟通,翻越太行山的河南晋阳大道遂遭冷落,但身处省道324线的东庄村,却并未失却繁华。324线公路自东庄村上全线穿过,村庄交通便利优势未减,村庄发展更加繁荣昌盛,成为了太行山浊漳河畔一颗璀璨的历史文化明珠。

东庄这座古老的村庄既经历了岁月变迁的风雨剥蚀,也积淀了深厚的历史文化,堪称太行山上党地区的文明活化石。走进东庄村,仿佛是在阅读远古的漳河文明,浏览千年的农耕文化,观赏太行山地特有的民俗风情,感受一代代先民们传承的磅礴力量。