无压输水隧洞出口连接井掺气与漩涡水力现象物理模型试验研究

2019-02-21王志坤

王志坤

(辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110003)

1 研究必要性

受自然环境和区域间社会经济发展水平的影响,我国水资源分布与社会经济发展不相适应,改革开放以来,为了解决水资源供需矛盾,我国建设了许多输配水工程。连接井是输配水工程中重要的构筑物,尤其是长距离输水工程中,由于地形和地质条件与输水管道设计高程、管线路径不相匹配,需要设置连接井,连接井主要用于水流的连接、转向以及管道系统的通风排气,而水体掺气、漩涡等水力现象容易使输水管道产生负压和气阻效应,不但降低输水效率,而且对构筑物将会产生安全隐患。

水力现象具有多样性和复杂性,目前,国内外均尚无法实现采用理论计算或数值模拟很好地解决复杂水流问题,特别是水体掺气、漩涡等水力现象更无成熟的理论及经验,许多重大输水工程均需通过物理模拟工程运行中的水力条件,验证设计的合理性、可靠性和科学性。本试验通过搭建连接井A物理模型,模拟原型水力条件,观测供水流量变化时,连接井及连接后侧输水管道水水体掺气、漩涡等水力现象,对于解决和减轻输水配水系统中管道产生负压和气阻效应,减免构筑物安全隐患,提高输配水效率等具有重要的实际意义。

2 连接井设计参数

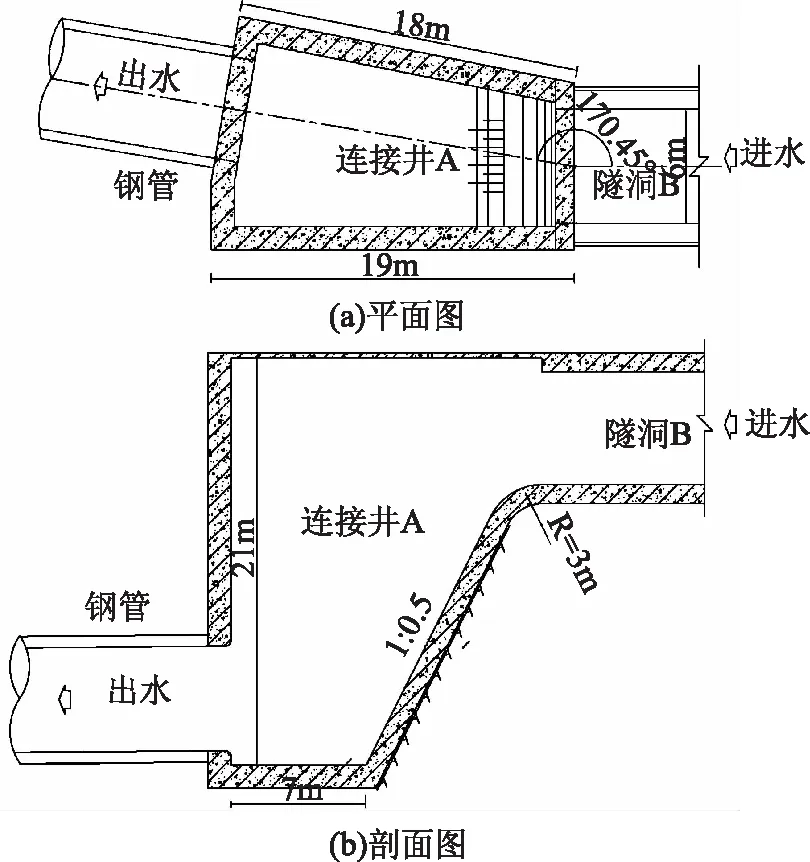

连接井A位于无压隧洞B出口,是输水工程关键性连接构筑物,主要用于连接无压输水隧洞B和下游输水管道,水流先通过隧洞进入连接井,连接井将水流方向调整为170.45°后,再进入输水管道,隧洞底高程与输水管底高程相差14m。隧洞B为呈半圆形,洞径为6.0m,设计最大流量为35.0m3/s,最小流量5.0m3/s。连接井为不规则体型,采用钢筋混凝土结构,顺水流方向左侧边长19m,右侧边长18m,井底至顶部盖板距离21m,连接井底部与1根钢制管道相接,钢管直径0.5m,如图1所示。

图1 连接井A结构图

3 试验方案

为了使模型与原型的物理量和物理现象保持相似,选取原型隧洞B长度300m、连接井A整体及输水管长500m进行模拟。模型按重力相似准则设计,考虑试验场地条件,采用正态恒定流模型,长度比尺Lr=10,面积比尺Ar=100,体积比尺Vr=1000,流量比尺Qr=316.23。根据SL/T155—2012《水工(常规)模型试验规程》,模型材料可选用木材、水泥、有机玻璃、塑料和金属材料。为了便于观察水流流态,满足结构稳定和强度要求,本试验模型整体采用无色透明有机玻璃制作。

试验模型高程精度控制在±0.2mm,平面距离精度为±2mm,模型安装采用在水准仪控制,基点精度控制在±0.3mm。在原型流量4.04~33.0m3/s区间共设置15个试验组次,按原型流量每增加2.0m3/s为1个组次,起调水位为126.63m,工作水位为126.88、127.88、132.36、135.92m。试验组次见表1。

4 试验成果分析

试验表明,自起调水位126.63m至连接井中水

体流动平稳,流态趋于层流的过程中,连接井中水体会出现掺气和漩涡现象。其中,水体掺气分为2个阶段,第1个阶段主要是由于开始起调时,连接井内水位偏低,水流从高处流入井中,部分势能转换成动能,冲击井中水体和连接井边墙、梁柱所致。第2个阶段主要是由于随着井中水位的升高,进水口水位与井中水面齐平,在连接井前侧边壁附近产生漩涡,漩涡导致水体再次掺气。但当流量大于26.0m3/s时,由于进入井内的水流流速较大,受流速的影响,会提前在连接井前侧边壁附近产生漩涡,此时水体的掺气是由于上述2个阶段掺气原因共同作用所致。鉴于此,为了明确连接井中水体掺气、漩涡现象的发生、发展过程,分别研究不同流量下,漩涡开始出现对应的水位与流量之间的关系和掺气、漩涡彻底消失对应水位与流量之间的关系。考虑试验过程中,不可避免的会产生系统与人为误差,因此对试验观测结果进行线性拟合,见表2、如图2所示。

拟合曲线1是针对连接井中漩涡出现对应水位和供水流量之间关系的拟合,可以看出:当流量在4.04~24.0m3/s区间,随着供水流量的增加,漩涡出现对应的水位也随之升高。当流量大于26.0m3/s时,由于流入井内的水流流速过大,导致井内漩涡提前出现,此时漩涡出现所对应的水位较小流量情况明显降低,大流量情况下,拟合曲线1的斜率趋近于0,漩涡出现对应水位基本保持在130.82m左右。拟合曲线2是针对连接井水体掺气、漩涡消失对应水位与供水流量之间关系的拟合,可以看出:漩涡、掺气现象消失时对应水位与流量之间呈明显的线性关系,供水流量越大,消除井内产生的漩涡、掺气等不利现象所要求达到的水位越高。总之,当连接井内水位在拟合曲线2和设计液面标高之间运行时,可以连接井中不出现水体掺气、漩涡现象。

表1 模型试验组次划分

表2 连接井漩涡、掺气对应水位流量关系统计表

图2 连接井掺气与漩涡现象与流量关系曲线

5 结语

(1)连接井左前和右前侧边壁附近易出现漩涡。流量在6.0~33.0m3/s区间,随着连接井内水位的不断上升,在连接井左前侧边壁附近会产生漩涡,漩涡的大小及运动范围随流量的增加而扩大,当流量大于26.0m3/s,连接井右前侧边壁附近同样会产生漩涡,右侧旋涡规模相比左侧旋涡略小,漩涡均可通过抬高井中水位的方式消除。

(2)连接井内漩涡可致周围水体掺气,产生的气体可进入输水管道。流量在11.50~33.0m3/s区间,由漩涡产生的部分气体可进入输水管道中,管道内水体局部掺气,流量越大,漩涡产生的气体越多,进入管道的气体也越多,掺气范围也越大。

(3)供水流量较大时,在连接井内液面上升过程中,输水管道容易产生气阻。流量在16.0~33.0m3/s区间,自连接井中水位从起调水位开始不断上升的过程中,会产生气阻现象,当流量大于20.0m3/s时,气阻现象更为严重,气阻现象可随井内水位的升高逐渐减弱、消失。

(4)当供水流量小于24.0m3/s时,连接井中漩涡开始出现对应的水位与流量之间具有明显的正相关性,流量越大,漩涡出现时的对应水位越高;当流量大于26.0m3/s时,漩涡出现对应水位基本保持在130.82m左右。井内掺气、漩涡彻底消失对应水位与流量之间具有正相关性,供水流量越大,掺气、漩涡彻底消失对应的水位越高。

(5)正常工作水位126.88、127.88、132.36m不在安全运行水位范围,连接井水体易产生掺气和漩涡,长期运行较为不利;正常工作水位135.92m不会导致连接井及后侧输水管道出现水体掺气和漩涡现象。