金文小品临摹札记 (一)

2019-02-15□

□

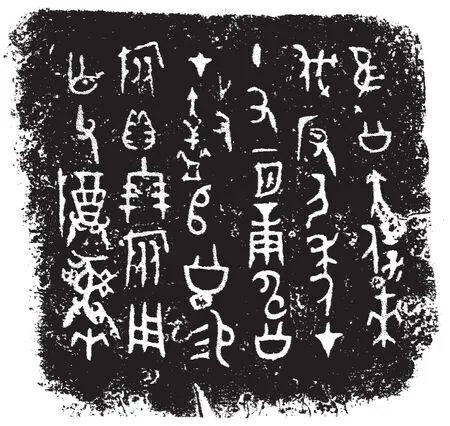

旅 鼎

《旅鼎》传清光绪廿二年(1896年)于山东莱阳出土。1957年,罗伯昭先生将其捐赠中国国家博物馆。鼎高22厘米,口径17.2厘米,圆口折沿,半环立耳,腹阔分裆,底有三柱足。饰有雷纹、兽面纹。内壁铸铭文6行,凡33字,其中合文一。记述了西周康王时期召公征伐东夷,旅从征有功,召公赏赐旅贝十朋之史实。对研究周初的历史有重要价值。

反,《说文》:“反,覆也。从又、厂。”杨树达《积微居小学述林》:“反字从又从厂者,厂为山石 岩,谓人以手攀 也……扳实反之后起加旁字。”杨说从字形解释“反”字的造字来源。此处用作背叛之义,《正字通》:“以下叛上曰反。”《吕氏春秋·古乐》:“成王立,殷民反。”高诱注:“反,叛。”

夷,会意字,从大(为正立之人形),从弓,合起来表示人持弓。《说文·大部》又云:“夷,东方之人也。”在甲骨文、金文中,夷、尸通用。吴其昌《金文名象疏证》中曰:“蛮夷之夷字,与尸字为一字。”夷有个义项为安放之意,后作“”,是指尸体而言,郑玄注《周礼》云“夷之言尸也。”

《旅鼎铭文》拓片

尸,《说文》解释是:“尸,陈也。象卧之形。”容庚《金文编》谓:“象屈膝之形。后假夷为尸,而尸之意晦。”段玉裁《说文注》:“周礼注夷之言尸也者,谓夷即尸之假借也。尸,陈也。”

在甲骨文、金文中,“尸”字用作“夷”不为鲜例,如《 钟》:“南尸(夷)、东尸(夷)具视,廿又六邦。”《旅鼎》中“来伐反夷”,就是说征伐反叛的莱夷之人。

金文临摹不同于一般的碑帖临摹,除了要注意通常碑帖临摹中需要注意的共性以外,由于书体与载体的特殊性,金文临摹还需要留心以下三点:一,学习必要的古文字常识。只有弄清每个字的笔画构件及其书写顺序、穿插关系,才能理解其笔意和笔势。另一方面,由于铜器自身的锈蚀,很多字有部分残泐,加之金文中又多有异体字,学习必要的古文字常识,能有效避免照猫画虎,描摹出错。二、我们今天见到的金文,是书写后经过刻模、浇铸等复杂工艺才呈现在青铜器上的,再加上岁月的磨砺锈蚀影响、后期的清洗修复加工,乃至捶拓工艺等环节,必然不同于最初的书写。当然,我们也不可能恢复其最初的书写风貌,所能做的仅仅是运用自己的书法基础、学术修养,在尊重书法艺术共性规律的前提下,在笔情墨趣上适度发挥。换句话说,金文临摹的过程同时也是再创作的过程。三,金文的书写由于受限于器形与尺寸,其章法多因地制宜,丰富性的同时难免也会有局限性,临摹时可以借鉴,亦可改动。四、关于残泐部分的补足,如同一器物铭文有重文,则可以直接借鉴,如若没有重文的可以利用工具书,查相同时期字形相近的作为参考,仍不能补足的付诸阙如,不可主观臆造。五、由于载体的变化,我们不可能也没有必要完全再现浇铸铭文的线条特征,而应根据毛笔与宣纸特性,发挥汉字的书写性,丰富其笔情墨趣。

《旅鼎》书法静穆端庄,笔势以圆为主,方圆并举,结字舒朗,因字立形,规矩之中见生动。用笔中实,保留了早期金文的肥笔特征,字形大小参差,因笔画多寡顺势构形,如第四行“才(在)”字与“”字大小悬殊,通篇因大就大、因小就小是早期金文的特征。行气生动,根据构字空间随机穿插找空,如“反、尸(夷)、年”三字的关系,令“尸(夷)”入笔在“反”字左侧,使其重心左移。蒋维崧先生所临《旅鼎》局部,温雅可人,气息高古祥和,静中寓动,字法形神兼备,章法略有改动,加大了行距,把第一行的倾斜改为正直,这些都是值得我们思考和借鉴的。

《节临旅鼎铭文》 蒋维崧