城市基础教育设施的空间可达性与公平性研究

——以上海市浦西8区小学为例

2019-02-10王新军

涂 然,周 锐,王新军

(1.复旦大学 环境科学与工程系,上海 200433; 2.上海师范大学 环境与地理科学学院,上海 200234)

21世纪是知识经济时代,教育在社会发展中的重要性日益增强,教育资源的空间布局和资源配置关乎教育公平,对构建和谐社会和实现社会的可持续发展具有深远的意义.作为衡量社会公正水平的重要指标之一,教育公平关系到居民的切身利益[1],教育资源在配置过程中需要兼顾社会整体发展和个体实际需要.长期以来,教育资源作为国家发展水平和国际竞争力的决定性因素,其配置不均已成为当前教育发展的突出问题,反映在空间上则体现为教育资源的空间失配.而城市基础教育设施作为促进教育公平的重要因素,其可达性与公平性与社会民生、社会公平及新型城镇化建设全局密切相关,一直是地理学、城乡规划学、社会学等学科关注的研究热点.

教育资源的空间配置是可达性和公平性研究的关注重点.在宏观上,它表现为教育资源在不同尺度空间范围内的分配差异;在微观上,学校作为资源配置的基本单元,地区间的资源配置差异由教育设施的空间布局和内部教学资源配置情况共同决定.空间是事物存在的基本维度之一,当前涉及到教育公平、教育资源均衡配置等的研究议题都与教育设施的空间布局密切相关,因此空间布局研究显得尤为重要,同时基于空间的信息挖掘与分析也为此类研究提供了新的方法与视角[2].空间可达性是衡量公共服务设施空间配置合理性的有效方法之一,相较于传统的城市规划常采用的人均指标(或千人指标)来评价公共服务设施的服务能力,它可以更全面、更直观的反映设施空间布局的均衡性,因此在教育、文体、医疗等多个研究领域中被广泛应用[3].

可达性的概念是由Hansen于1959年首次提出,所谓公共设施的空间可达性,主要是指拥有相应需求的人群通过某种交通方式从某一给定区位到达目标设施的便捷程度[4],是居民使用公共服务设施情况的直观反映.国外学者将空间可达性的概念和方法广泛应用于教育设施的空间布局研究,研究内容主要涉及学区划分和规划[5],教育设施可达性的交通成本分析[6-7],小学空间布局的集聚模式分析[8],不同城市小学可达性的比较[9],以及学校可达性变化所引起的经济社会效应[10]等.21世纪以来,国内学者尝试将空间可达性引入公共服务设施的研究,研究区域以城市为主,运用多种可达性定量分析方法结合地理信息系统(GIS)技术对公共服务设施的可达性和均等化水平进行分析与评价.由此可见,空间可达性分析技术已经逐渐成为公共服务设施空间配置合理性评价的主要工具[11].

关于空间可达性具体的测度方法,学者们主要采用的是比例模型、缓冲区法、最小邻近距离法、引力指数法、费用距离加权法、两步移动搜索法、网络分析法等.其中,比例模型法仅考虑了供需点的规模,忽略了空间阻隔因素以及区域内部的可达性变化[12];缓冲区法和最小邻近距离法操作简便,易于理解,但也忽略了空间阻隔因素以及服务的质量[13];引力指数法和费用距离加权法考虑了设施的吸引力和阻力因素,忽略了到达目的地的真实路径[14];两步移动搜索法在运用过程中较难划定可达与不可达的临界值,且忽略了距离的衰减作用[15];网络分析法是通过对实际道路交通网络的网格化处理之后进行矢量运算,具有直观反映行为人的出行路径和用时以及可真实模拟行为人实际路径的优势[16].李博等比较了网络分析法与费用加权距离法在城市绿地可达性评价中的实践应用,指出网络分析法的结果更加精确[17].杜俊秀等利用网络分析法,建立了中小学布局水平的评价指标体系,结果显示市区下辖街道和郊区各农村的基础教育设施水平差异明显[18].近年来,网络分析法在公共服务设施可达性研究中日益受到重视,但由于其数据处理过程比较复杂,在国内基础教育设施的可达性研究中还比较少见[19].公平性研究方面,“公平性”一词通常是指处理利益问题时合情合理,不仅要考虑某一个体或群体的利益,而且要兼顾与之相关的其他个体或群体的利益[20].基础教育设施作为社会的公共资源,其空间分布关乎群众的生活福祉,其公平性就显得尤为重要.目前国内城市公共设施的空间公平性研究大致可以分为两类: 一类以探讨公共设施公平性的影响因素为主,多从国家政策、社会保障体制、社会经济状况等宏观角度进行论述;另一类则以公共设施公平性的应用型测量和评估为主,采用的评价方法有极差法、集中曲线法、劳伦兹曲线、基尼系数和密度分析法等,其研究对象主要集中于医疗卫生服务领域,且研究尺度较大,对于实际工作的指导意义有限[21].传统的城市公共设施规划更关注总量或人均指标,未能将人口实际需求和设施的供给水平等关键因素落到空间上进行深入考量,对公共设施空间分布和居住人口分布的“空间匹配”状况的定量评估较为缺乏[22-24].

综上所述,从研究视角上讲,大多数研究没有正面讨论因可达性差异所影响的公平程度,尤其缺乏针对不同空间尺度的公共服务设施公平性的比较;从研究的空间尺度上讲,大多数研究主要集中在行政区划单元等层面上,对于街区层面的教育资源布局优化的小尺度研究相对较少;从研究方法上看,对公共服务设施布局优化的研究主要采用单一的模型对区域公共服务设施的布局优化进行定量评价,从而使得评价结果具有一定的片面性.鉴于此,本文以上海市浦西8区为例,结合交通路网矢量数据、第六次人口普查数据、小学布局和招生规模以及居民区空间分布数据等,采用网络分析、缓冲区分析、核密度分析和GIS空间叠加等相结合的方法,将真实路径、临界距离、距离衰减及供需参数都纳入考虑,从行政区和街区两个尺度,对上海市浦西8区小学的可达性和公平性进行定量评估,研究结果旨在为上海市基础教育设施的现状优化调整和未来规划选址提供决策支持.

1 研究区、数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

图1 上海市浦西8区行政区划图Fig.1 Eight administrative division in Shanghai Puxi

上海市(30°40′~31°53′N,120°52′~122°12′E)地处中国东部沿海,位于太平洋西岸,亚洲大陆东沿,中国南北海岸中心点,长江和黄浦江入海汇合处.截至2017年末,常住人口数量约为2418万,总面积6340.5km2,其中浦西8区290.6km2.浦西是上海的一个地理概念,它是上海最核心的部分,包括黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区和杨浦区(图1).2015年11月,静安区与闸北区撤二建一,建设新“静安区”,因数据获取的条件制约,本研究中仍沿用调整之前的行政区划.

1.2 数据来源与预处理

本研究所使用的数据包括: 2015年的百度地图兴趣点(POI)数据(包括小学名称、空间位置),通过网络查询、电话咨询及实地调研核实获得的上海市浦西8区353所小学的招生规模、师资条件和建筑面积等基本信息,2015年上海市交通路网矢量数据,上海市第六次人口普查的浦西8区(共计76个街区)人口数据,浦西8区8154个居民区空间分布数据等.随后,将小学、居民区、交通路网和街道边界等空间数据,通过GIS进行格式转换以用来进行空间分析;小学招生规模、学龄儿童人数等非空间数据,通过空间关联与空间数据一一对应.

1.3 研究方法

网络分析是GIS空间分析的重要组成部分,它是对地理网络、城市基础设施网络进行地理分析和模型化的过程[25],反映了现实世界网络中资源的配置关系,可以解决资源的有效利用和合理分配.一个基本的网络主要包括中心、连接、节点和阻力.这类方法被Batty称为典型方法,在一般道路交通规划领域用得非常普遍,也成为一般GIS软件设计的重要依据[26-27].本研究中的中心代表小学,以点要素的形式表达.连接为本文中的道路网络;节点为道路的交点;阻力代表在道路上移动所花费的时间.参考前人研究成果[19],结合实地调研,本研究中设定步行速度为1m/s,基于GIS网络分析方法从行政区和街区两个尺度评估小学的可达性.

在本研究中,学校和学龄儿童即构成一种在网络中的供需分配关系.学校招生规模为资源供给方,学龄儿童人数为资源需求方,供需双方各自分布在网络中,产生资源的流向.基于网络分析法的研究结果,本研究采用核密度分析分别估算小学资源的需求密度与供给密度,分析其供需关系.其中,供给密度,基于现状小学布局和招生规模进行核密度分析获得,单位为学生数/km2.需求密度,首先基于第六次人口普查数据统计得到各街区6~11岁的学龄儿童人数(忽略人口机械增长),并平均分配到相应街区内的居住小区单元,随后利用核密度分析计算得到,单位也是学生数/km2.将需求密度和供给密度进行空间叠加分析,就可以直观地呈现各用地单元的供需关系,若出现需求大于供给,说明该区域小学供给不足,如果需求小于供给,则说明该区域小学供给过剩.这个方法涉及到多个指标,如学校的招生规模、覆盖范围、覆盖区人口等,具有一定的针对性,能更好的对行政区和街区两个尺度上小学的公平性进行测度,可为小学空间布局优化、办学规模调整等提供一定的参考依据.

2 结果与分析

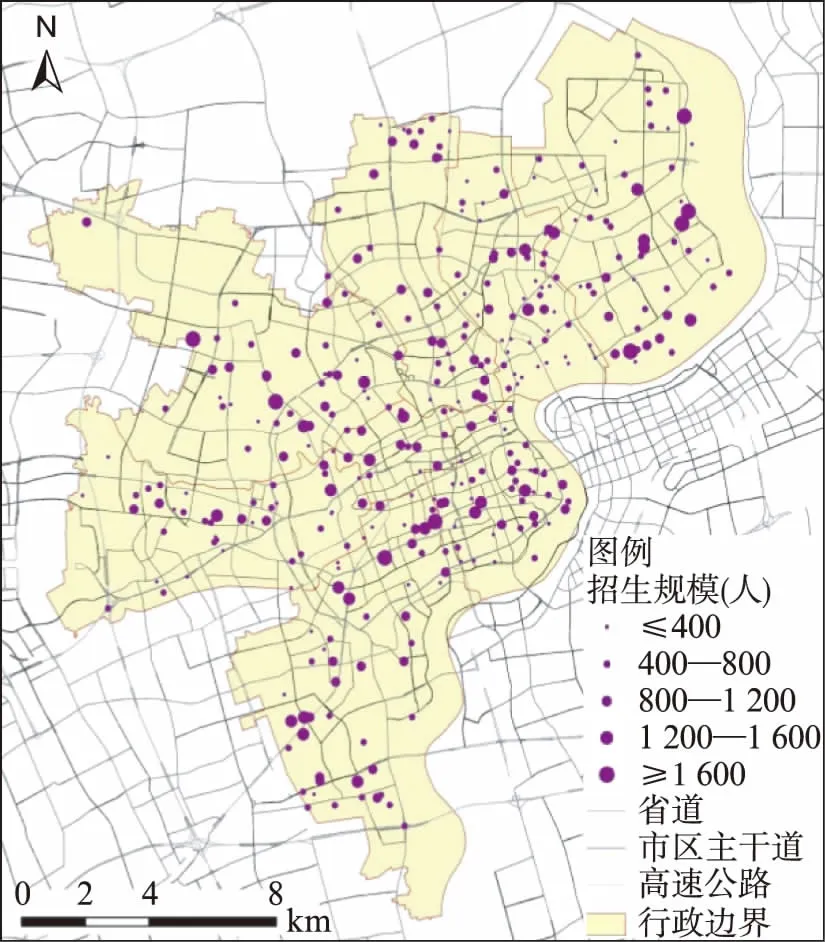

本文从行政区和街区两种尺度分析空间可达性和公平性,即以教育资源供给与学龄儿童需求的空间匹配度来衡量学龄儿童的入学机会,其结果对于教育管理部门和规划部门有参考意义,也对儿童就学选择有所帮助.上海市浦西8区小学空间分布及招生规模如图2所示,其中,招生规模小于400人的学校占比30%,400~800人的占比41.1%,800~1200人的占比20.2%,1200~1600人的占比6.5%,大于 1600人的占比2.2%.

2.1 行政区水平的可达性分析

根据国家规范(《中小学校设计规范》(GB 50099—2011)和《城市居住区规划设计规范》(GB 50180—2018),城镇小学的服务半径宜为500m[28].可达面积是典型的可达性定量测度指标,它表示一定时间内从某一点出发所能到达的空间范围[29].本文将时间距离控制为10min、15min、20min,即将小学的最远服务距离控制为600m、900m和1200m,运用网络分析法计算其服务面积.

从小学的服务面积来看,上海市浦西8区小学10min、15min和20min的服务面积分别为117.88、175.29、200.68km2,占研究区总面积的比重依次为40.78%、60.63%和69.42%(图3和图4,见第750页).其中,10min服务面积比方面: 最高的是静安区(78.67%)、虹口区(70.64%)和黄浦区(66.32%),然后依次是闸北区(47.03%)、长宁区(39.44%)、杨浦区(35.53%)、徐汇区(32.72%)和普陀区(24.92%).15min服务面积比方面: 静安区基本实现步行范围全覆盖,虹口区和黄浦区均超过本区的75%,其次为闸北区(65.59%)、长宁区(64.77%)、杨浦区(56.57%)、徐汇区(53.09%)和普陀区(44.10%).20min可达区面积比方面: 各区的小学服务面积均超过本区总面积的50%.

总的来说,静安、虹口、黄浦区小学的可达性在不同时间距离上均较高,而普陀区和徐汇区仍存在部分服务盲区,大约一半的区域需要步行15min以上才可到达最近的小学,在小学配置的优化调整方面还存在较大的改善空间.

图2 上海市浦西8区小学招生规模Fig.2 Enrollment scale of primary schools in Shanghai Puxi

图3 基于网络分析的上海市浦西8区小学服务范围Fig.3 Service area of primary schools in Shanghai Puxi based on network analysis

图4 上海市浦西8区各区的可达性比较Fig.4 Comparison of the accessibility of primary schools in each administrative district

2.2 行政区水平的公平性分析

小学的需求总量为6~11岁学龄人口数,供给总量为小学的招生规模之和.本文主要从供需总量和强度上量化行政区水平的小学教育资源分布的公平性.总量上,黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区和杨浦区的小学为供大于求,普陀区、闸北区、虹口区的小学为供小于求,其中普陀区的需求量远大于供给量.强度上,静安区和黄浦区供给密度较高,表明在单位面积内所提供的入学机会更大;普陀区和杨浦区较低,表明单位面积内所提供的入学机会更小.虹口区的需求密度最高,说明其学龄儿童在浦西8区中相对最密集;长宁区较低,说明学龄儿童的分布较其他各区更为分散;纵向比较来看,黄浦区、徐汇区、长宁区和静安区供给密度均大于需求密度,闸北区、虹口区和杨浦区供需密度平衡,普陀区需求密度大于供给密度.由此可以看出,行政区层面的小学资源分布公平性总体良好,普陀区存在较大的供给缺口,亟待改善(图5).

图5 上海市浦西8区各区的公平性比较Fig.5 Comparison of the equity of primary schools in each administrative district

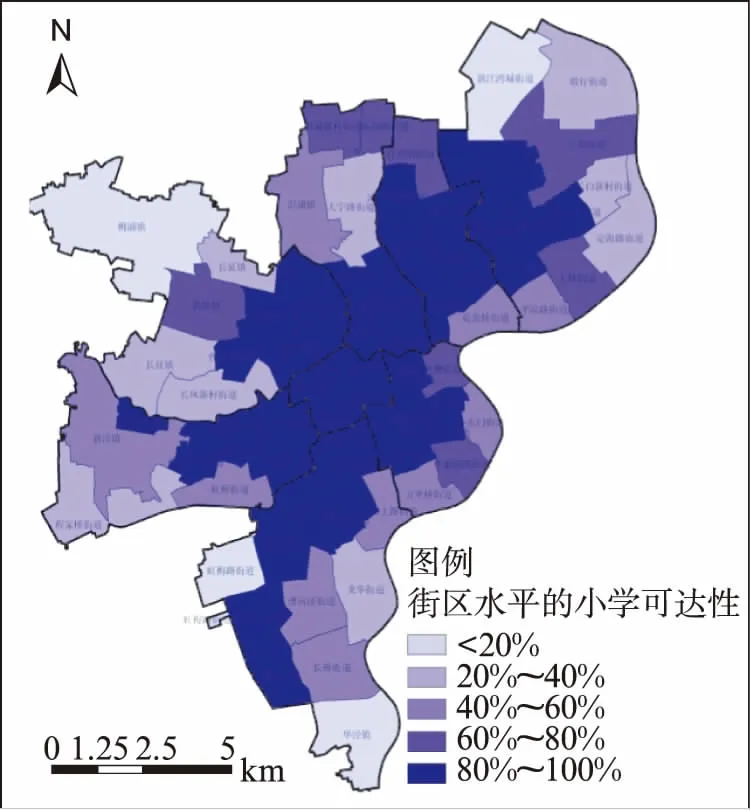

2.3 街区水平的可达性分析

由于篇幅所限,这里我们仅以15min步行时间距离为例分析街区水平的空间可达性,上海市浦西8区小学可达性呈现出圈层式递减模式,即由中心向边界逐渐降低,但可达性总体水平较高(图6).服务全覆盖街区共有29个,主要分布在静安、闸北、虹口、杨浦.高可达性街区(服务面积大于街区总面积的80%)共46个,占街区总量的60.53%.可达性较差和很差的街区(服务面积小于街区总面积的30%)有7个,约占街区总数的9.21%,主要分布在徐汇和普陀.结合这些街区的实际情况,不难发现其原因: 静安区辖内及周边毗邻的各街区是上海市的核心区,建设历史悠久,各类基础设施较为完善,小学数量较多且分布较为集中,路网发达、交通便利;外围个别街区开发时间短,各类基础设施还在完善中,学校数量相对较少且布局分散.总体来看,街区层面的小学可达性总体较好.可达性较高的街区位于核心区附近,向外逐渐递减,离核心区较远的边缘街区可达性还有待提高.

2.4 街区水平的公平性分析

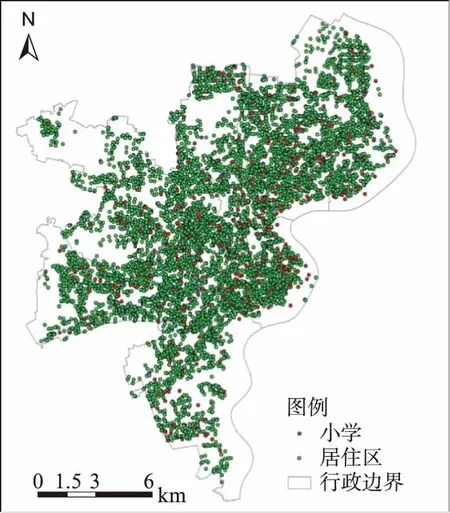

本文采用核密度分析法来评价上海市浦西8区街区水平的小学教育资源分布的公平性,街区水平的公平性问题与小学、居民点的分布有很大关系.图7中红色的点表示小学,表示供给方;绿色的点表示各个小区,也就是居民点,表示需求方.每个点对应相应的需求量和供给量,首先,利用核密度分析法计算任意地块的供需密度,随后基于空间叠加分析计算各地块的供需关系,分析结果详见下文.

图6 街区层面上海市浦西8区小学可达性Fig.6 Accessibility of primary schools at the neighborhood level

图7 上海市浦西8区小学与小区空间布局Fig.7 Layout of primary schools and residential areas in Shanghai Puxi

2.4.1 需求密度分析

需求总量来自于生源总量,即六普数据(2010年)中1~6岁人口的总量,到2015年正是6~11岁,忽略人口机械增长,估算得到2015年浦西8区的小学生源为20.92万人.需求的空间分布基于研究区居民点的空间分布进行模拟,首先,将街区生源总量平均分配到各个居民小区的点数据上.随后,使用核密度分析法将这些点转换为密度栅格,设置搜索半径为15min步行时间距离,栅格单元大小为30m×30m.分析结果如图8所示,从图上可直观地看出各地块上生源的聚集度情况,绿色部分表示高需求密度,多分布在浦西8区的中北部,靠近核心区域;外围区域需求密度较低,用暗红色表示.

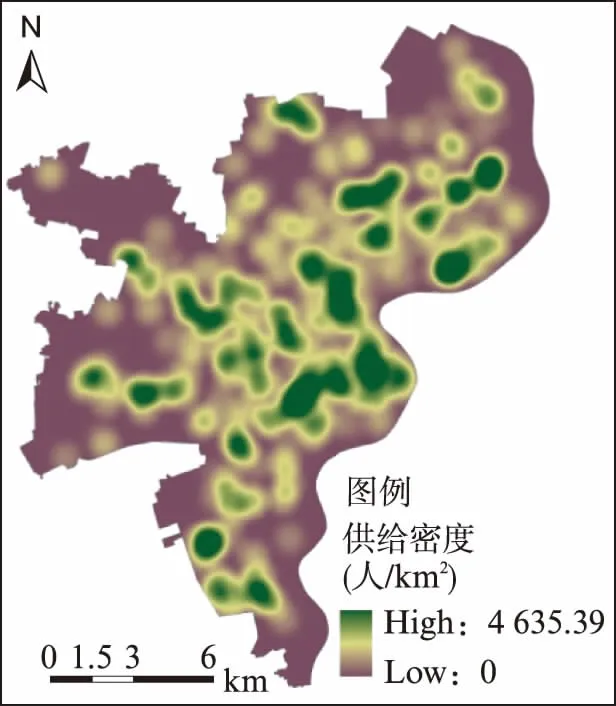

2.4.2 供给密度分析

供给总量来自于研究区范围内现状小学的招生总量,即调研所得353所小学的招生规模,忽略其招生政策的变动,计算得到2015年浦西8区小学供给总量为22.64万人.供给的空间分布采用核密度分析法进行模拟,根据现状小学的空间分布和招生规模计算研究区任意地块的供给密度,以15min步行时间距离作为搜索半径,栅格单元大小为30m×30m.分析结果如图9所示,从图上可直观地看出不同地块的招生强度情况,绿色部分表示供给密度较大,外围的紫色区域表示招生强度较小.

图8 基于生源的需求密度估计Fig.8 Estimation of the demand density based on students

图9 针对供给的核密度估计Fig.9 Estimation of the supply density based on kernel density analysis

图10 基于核密度的供需关系Fig.10 Relationship between the demand and supply based on kernel density analysis

2.4.3 供需关系分析

根据前文的计算结果,从供需总量上看,约有1.72万人的供给盈余.此外,由于数据获取途径的限制,浦西8区的小学难免有所遗漏,因此,上海市浦西8区小学资源的供给总量明显大于需求总量,但其空间分布还有待优化调整.

从供需空间匹配上看,将核密度分析得到的供需密度结果进行差值计算,即可得到供需关系分析结果,再将结果转换为栅格,像元大小统一设置为30m×30m,分析结果如图10所示.图中绿色和蓝色表示数值为正,即公平性相对较好,其面积为111.86km2,占总面积的38.73%;图中红色和黄色表示数值为负,即公平性相对较差,其面积为176.93km2,占总面积的61.27%.街区尺度上,街区内供需差额为正的区域占其总面积70%以上的有22个,其中瑞金二路街道、天平路街道、江苏路街道、芷江西路街道、北站街道、湖南路街道、淮海中路街道、豫园街道和南京西路街道9个街区的公平性最好,其公平性好的区域占比均超过90%,主要集中在浦西8区的核心区附近.街区内供需差额为负的区域占街区总面积70%以上的有23个街区,其中长征镇、桃浦镇、甘泉路街道、周家桥街道、新江湾城街道、江湾镇街道、华泾镇和虹梅路街道的情况较为严重.由图7与图10对比可以看出,中北部部分地区小学(图中红点)稀缺,供给总量和供给密度均不足,而居民区(图中绿点)较多,需求旺盛,表现为小学供不应求,用红色表示公平性较差.因此,上海市浦西8区小学资源空间分布的公平性总体上有待改善,供需失配说明学龄儿童的就学需求与小学的空间供给之间存在不均衡现象,造成这种现象的原因在于早期规划过程中仅考虑到了招生规模与学龄儿童在总量上的均衡,未充分考虑学校选址与居民区选址的空间匹配,以及学校新建的速度跟不上居民区新建的速度,部分地区学校招生规模在一定的时间范围内不足以覆盖学龄儿童的需求,导致空间失配.总体来讲,街区水平上,上海市浦西8区小学空间公平性有待提高,尤其是红色地块应作为未来小学规划选址的重点区域.

3 结论与讨论

本文以上海市浦西8区作为研究对象,借助GIS技术,在多种数据源(第六次人口普查数据、学校布局与招生规模数据、居民区空间分布数据和交通路网矢量数据等)的支持下,基于网络分析、密度分析和空间叠加分析等方法,从行政区和街区两个尺度,量化分析了小学的可达性和公平性.研究结果表明,行政区尺度的可达性差别较大,静安区和虹口区可达性较好,普陀区还有待改善;街区尺度的可达性总体较好,呈现出圈层递减模式,可达性由核心区向外围逐渐降低.行政区尺度的公平性总体较好,除普陀区存在较大的供给缺口;街区尺度的公平性也呈现出较大差别,核心区的各街区公平性非常好,如瑞金二路街道、南京西路街道等.外围街区的公平性相对较差,如长征镇、桃浦镇等.

对于基础教育设施的使用者而言,可达性好的区域意味着能方便快捷的到达学校,可达性差的区域表示人们要花费更多的时间成本才能到达学校.公平性好的区域表示学校招生的供给大于入学的需求,学生有更多的入学机会,公平性差的区域表示学校的供给小于需求,学生在当地难以获得入学机会,需要花费更多的成本选择在其他区域就学.基础教育设施的空间失配导致居民的教育权益不平等,不利于社会公平,可能引起社会矛盾.综上所述,本文提出以下几点建议: ① 在红色地块即公平性较差的区域新建学校,如长征镇、桃浦镇、甘泉路街道、周家桥街道、新江湾城街道、江湾镇街道、华泾镇和虹梅路街道,适当控制深绿色区域的招生规模;② 红色地块出现的原因在于传统的城市公共设施规划更关注总量或人均指标,对公共设施空间分布和居住人口分布的“空间匹配”状况的定量评估较为缺乏,在今后的规划中应用人口密度和设施的服务密度等更为精确的指标来反映不同尺度空间的公共服务设施的供需关系,更好地服务于人;③ 教育部门和规划部门相互合作,运用大数据的技术方法,动态掌握各区域设施规模、服务距离、人口布局、交通路网等实际情况,保证基础教育设施的可达性和公平性.

本文的研究结果有助于了解浦西8区小学的可达性与公平性状况,研究方法可以为不同城市以及不同类别的公共服务设施的规划和布局提供科学依据.由于数据限制,本文尚存在一定的不足: 由于学龄儿童的空间分布数据无法获得,只能利用2010年的六普数据对学龄人口数量和空间分布进行估算,且未考虑人口机械增长;共计获得353所小学空间分布与招生规模,难免会漏掉上海浦西8区的部分小学;调研过程中,由于个别小学的招生规模难以获得,只能通过在职教师、占地面积及教室数等估算得来.此外,研究过程中我们并未对公办小学和民办小学加以区分,二者在招生政策方面的差异也会对结果产生一定的影响.上述不足,有待在后期的研究中进一步的深入和完善.