对分课堂教学法在针织物组织与产品设计课程教学中的应用

2019-01-28张艳明

张艳明

(五邑大学 纺织材料与工程学院,广东 江门529020)

针织物组织与产品设计课程是本校纺织工程专业针织品设计与服装方向学生的专业必修课,近几年通过“项目引导,任务驱动”的教学模式改革,学生作品的设计水平逐步提高,但对基础知识和设计理论的掌握情况一直不理想,期末考试分数偏低。通过对学生课堂表现和期末试卷的分析,发现大部分学生都习惯于平常不复习、考前搞突击,只为应付考试而学习。这种学习方式缺乏学习主动性,很难完成知识的理解内化吸收。因此在进一步的课程教学改革中,我们引入了对分课堂教学法,改变之前以教师为中心的知识传授型教学方式,激发学生的学习积极性和自主性,让学生走向主动学习,从而完成知识体系的自我构建和知识的理解内化吸收。

1 对分课堂教学法简介

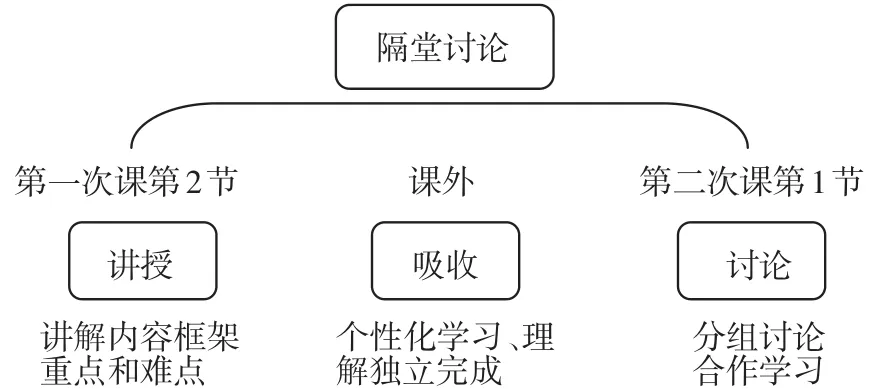

对分课堂是复旦大学张学新教授融合讲授式课堂与讨论式课堂的优点所提出的一种教学方法,自2014年9月开始推广后在国内受到广泛关注,迅速引发了很多实践[1]。对分课堂把教学分为在时间上清晰分离的三个过程,分别为讲授(Presentation)、内化吸收(Assimilation)和讨论(Discussion),因此对分课堂也可简称为PAD课堂[2],如图1所示。

对分课堂的讨论环节安排在学生自主学习之后,故学生有充足的时间去学习、思考并发现问题;师生通过课堂讨论环节共同解决学生提出的问题,能够进一步加深学生对知识的理解,激发学生学习的主动性,培养学生独立思考问题和解决问题的能力。与传统课堂相比对分课堂强调生生、师生互动,鼓励自主性学习。与翻转课堂的学生先自主学习、再课堂交流讨论相比,对分课堂这种先教、后学、再讨论的教学模式降低了学生课外自主学习的难度,比翻转课堂更适合于生源质量一般的地方性本科高校。

图1 对分课堂教学模式

2 对分课堂教学法的实践

2.1 教学整体规划和设计

(1)总体安排。针织物组织与产品设计总共48学时,其中6学时用于针织面料分析课内实验,8学时用于项目引导式教学法的任务说明及成果总结与展示,2学时用于优秀作业展示与交流,4学时用于习题课,其余28学时可用于对分课堂教学。

(2)资源准备。对分课堂与传统课堂相比讲授时间短,很多知识需要学生在课后阅读教材或相关参考资料,对其进行吸收、内化,这样才能保证之后的课堂分组讨论有效进行;因此需要在课前准备好课件、微视频,拓展阅读材料、测试题库等相关的课程资源。

(3)学前动员。学生是教学的主体,没有学生群体的积极参与,任何教学改革活动都不可能成功。相对于传统讲授式教学,新的教学模式需要学生更加积极主动地投入到学习中去。因此在开学第一次课的第1节课,教师需将这门课程的总体安排和对分课堂模式的内容、实施步骤及关键点告知学生,让其有一个初步的认识。只有让学生充分了解教改的目的和实施计划,明白学习目标、考核标准和达成要求,学生才会积极参与,教学改革才有可能达到预期的目标。

(4)对分流程。教师用1节课的时间讲授单元重点内容,学生课后独立学习,阅读相关材料、完成读书笔记、准备课堂小组交流内容。下次课的第1节课学生进行小组讨论、组间交流、教师总结,第2节课教师讲授下一单元内容。

(5)作业要求。自主学习的读书笔记是课堂讨论的基础,也是课程考核评价的重要依据,需要在课堂讨论前一天提交;此外,根据授课内容有时还会有一些课后习题需要练习。为了培养学生的自主学习能力,要求作业必须独立完成,同学之间不做任何交流。

(6)评判标准。读书笔记主要看完成与否、态度、有无新意,评级为上交3分、良好4分、优秀5分;课后习题则根据正确与否采取百分制打分。教师通过多次作业,对学生的水平会有一个比较客观稳定的评估。

(7)讨论流程。首先进行小组讨论式学习,围绕课后自主学习作业和教师提出的思考题展开,通过互相交流、讨论、启发,深入理解并掌握知识点;讨论结束后把本组没有解决的问题记录下来,然后通过组间讨论,由其他小组或教师进行解答;最后教师对本次课做总结性评述。

(8)分组方式。鉴于学生已学习过《针织学》这门基础课,可以通过《针织学》的考试成绩进行分组,分组时要兼顾男女、成绩优劣的相互搭配;基于教室为固定桌椅,所以人数以4人一组比较合适,前后排各2人,便于讨论;组长由组内成员自己决定或轮流担任。

2.2 对分课堂的教学实践

针织物组织与产品设计共有28学时可用于对分课堂教学,鉴于初次尝试对分课堂教学模式,缺乏经验,因此在教学实践中只对纬编部分的18学时采用了对分课堂教学模式,而经编的10学时依然采用传统教学法。下面以第一单元“圆机花色组织”的内容为例,说明对分课堂教学法的具体实施过程。

(1)第一次课的第2节课(课堂讲授) 教师简单介绍圆机花色组织分类、结构特点、特性和应用,较详细讲解横条、绕经、毛圈、长毛绒、衬纬、移圈的编织方法。下课前布置作业,要求学生根据内容框架自主学习、独立思考,制作读书笔记找出难点、亮点、困惑点。

(2)课外自学(内化吸收) 在第一次课后的一周内,学生阅读教材和老师提供的相关资料,在自主学习过程中以读书笔记的形式将基本知识点、重点难点、困惑之处进行记录。此阶段主要是为了完成对分课堂的内化吸收环节,课后自主学习作业具体内容见表1。

表1 对分课堂课后自主学习作业

(3)第二次课的第1节课(课堂讨论) 分为3个阶段,要求学生按分组就座。

第1阶段,组内讨论25 min,先由教师分发与上次课内容相关的面料样品,再要求学生围绕课后自主学习作业展开讨论,并应用所学理论知识辨别面料样品的组织结构。在小组讨论过程中组员相互交流和分享体验,相互启发、相互帮助,进一步加深对圆机花色组织的理解,并应用于面料样品的组织结构鉴别中;教师巡视并随机听取学生讨论,给予适当引导。

第2阶段,组间交流15 min。相邻两组之间进行,鼓励学生离座走动。每组选择一位发言人,首先提出本组讨论后无法解决的问题,再陈述本组对面料样品组织结构辨别的结果与依据。这个环节教师要注意有序引导。实际上通过组内讨论后学生关于知识本身的问题通常较少,主要是集中在知识应用上,也就是面料样品组织结构鉴别的结果上。各组结论的差异性较大,分享过程中容易引发比较热烈的讨论,这种讨论可以促进学生的相互学习,从而促进知识内化。

第3阶段,教师点评5 min。首先根据巡视过程中听取的一些讨论情况,指出分组讨论过程中出现的问题并提出建议,引导学生逐步掌握讨论方法;然后就争议比较大的面料鉴别结果进行简单讲解;最后对本单元的主要知识点进行概括性总结。

3 对分课堂教学模式的效果评价

课程改革探索的实际教学效果究竟如何,作为学习主体的学生拥有绝对的发言权。因此在课程结束前对学生进行了一次问卷调查,主要调查学生对以下情况表述的认同度:(1)我觉得对分课堂有意思,课堂上能认真听讲。(2)我课后能够完成作业,进行相关学习,为讨论做准备。(3)我能够积极参加课堂讨论。(4)讨论中同学间互相学习、借鉴,有助于深入理解学习内容。(5)同学之间的讨论,对我理解内容和激发课堂参与感很有效。(6)对分课堂模式提升了我学习的积极性和主动性。(7)对分课堂模式有助于培养我的自主学习能力。(8)我能够适应对分课堂这种教与学的新方式。(9)我对对分课堂模式下的学习效果持肯定态度,未来学习希望继续使用。(10)与传统讲授式课堂相比,我对对分课堂的总体评价。

本课程教学班的学生总共46人,最后回收有效问卷45份,调查数据统计结果如表2所示。通过问卷数据分析可知,学生对对分课堂教学效果的总体评价比较满意,对所列问题的认同度均较高。当回答“(10)与传统讲授式课堂相比,你对对分课堂的总体评价”这个问题时,20%的学生选择“对分很好”,48.9%的学生选择“对分较好”,31.1%的学生选择“保持中立”。从中可以看出,大部分学生对采用“对分课堂”这种新的教学模式的态度是积极的。

表2 对分课堂教学效果调查结果单位:%

此外,通过期末试卷分析,发现学生在纬编部分的得分率高于经编部分20%,说明对分课堂教学形式对于促进学生知识内化、构建知识脉络起到了一定作用,教学成效还是比较显著的。

4 结语

教学改革是一个在实践中探索,在探索中提升的过程;只有教育理念转变了,才能真正改变教学方法,产生好的教学效果。对分课堂教学法突破了传统教学的满堂灌授课方式,调动了学生参与课堂活动的积极性;教师从单纯的知识传授者转变为导学者、助学者,学生的学习主动性、师生之间的互动及学生之间的交流都得到了显著改善。这些学习过程的改变对提高课程学习效果有着非常积极的作用。