文化迷失下的中西方建筑文化比较研究

——以纪念性建筑为例

2019-01-28项立强

项立强

(信达地产股份有限公司,北京100000)

1 纪念性建筑:寄托尊重与自我实现的文化苦旅

“纪”原是指古人整理乱丝,以便操作的行为[1],《说文解字》中“念”的解释为“常思也……”,有“思念、惦念和怀念等含义”,《中国大百科全书》《美国建筑百科全书》中纪念性建筑的定义为:为纪念某人、某事、某地方的自然和历史特点而建设的偏重于思想性和艺术性的建筑或结构物。纪念性建筑是人类用于表达纪念精神和情感的建筑,是主体意识(精神)的物化形式。在现代设计风靡、建筑文化迷失的今天,恐怕只有其作为人类精神及文化的载体在众多的建筑类别①民用建筑一般可分为(包括但不限于)住宅类建筑、行政办公类建筑、文教类建筑、体育类建筑、医疗类建筑、科研类建筑、商业类建筑、交通类建筑、展览类建筑、观演类建筑、通讯广播类建筑、生活服务类建筑、宗教民政类建筑。中,关于文化的传承、保留与体现下来的最为完整。通过对纪念性建筑及中西文化的比较研究,有益于指引我们找寻寄托尊重与自我实现的文化苦旅!

2 “中西合璧”与文化之争

2.1 “中西合璧”

“中西合璧”本出自清·李宝嘉《官场现形记》第三十一回:“这长苗子是我们中国原有的,如今搀在这德国操内,中又不中,外又不外,倒成了一个中外合璧。”原比喻中国和外国的好东西合到一起,被时下建筑界争相引用但结果却差强人意。中西建筑之间的“合璧”,汲取的应是具备同样建设时代、建设意义及建设技术的相一致性内容。“中”狭义中原、华夏,接受儒道传统主流文化的中国;“西”狭义英美,传承自古希腊、罗马的欧洲与美洲。受制于地域分隔,中西方初始文化的形成都脱离不了以自我为中心,也因此形成了各自的独特性且弥足珍贵。随着时间的推移及空间的变迁,人类脚步不断向外拓展,全球化文化的扩张愈演愈烈,现代社会地域文化的独特性保有将越来越重要。

2.2 文化之争

建筑为人们提供遮蔽场所,让人们在其中生活、工作的同时,又像一个巨大的容器,包含了文明的历程,进而体现着一方地域或一个民族的文化特点[2]。建筑的发展基本上是文化史的一种发展,中国的传统建筑体现了对天地大环境的尊重,善于形成互相和谐共处的建筑群体;西方建筑则更多地希望通过创造长久性的环境,使其个体更便于特色鲜活地屹立于未来。中西方的文化之争表现于建筑,即是对建筑群体与个体的认知上存在差别,然而在现代主义大行其道的中国这种差别日渐迷蒙。

3 建筑学视角下,中西方建筑文化比较研究

3.1 比较研究的基本要点与目的

中西方建筑文化的比较,一般看似比较中西建筑文化,即中西方文化的比较,而建筑学视角下其着眼点应落于建筑,即在“建筑”之间的比较。应通过限定范围的建筑个体的比较,构成中西方建筑文化差异性的分析;应通过上升层级的建筑群体的比较,找寻对形成中西差异的问题解答;应通过融汇其间的争论与思考,探求引导我国建筑文化之旅的路径。比较研究之目的不在于在中西两者之间论断高低,而在于从中引发我们对未来建筑发展的清晰思考。

3.2 纪念性建筑的中西方文化比较

3.2.1 为什么选取不同的建筑形式风格——“中式塔”VS“西式教堂”

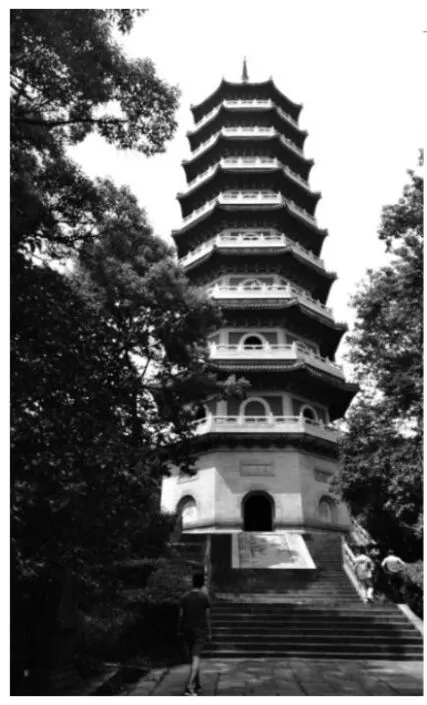

选取各自能够满足其民众需求(中方:死者安慰灵魂;西方:生者慰藉心灵)、民族特征(中方:民族复兴;西方:追求自由)、政治愿望(中方:统一之后的和平;西方:自由之后的永续斗争)的建筑形式与风格,如图1、图2①灵谷塔,位于南京钟山风景名胜区灵谷景区,原名阵亡将士纪念塔,始建于1931年,是阵亡将士公墓建筑群中一个重要的组织部分;卢森堡美军公墓,始建于1944年,作为美国第三军在第二次世界大战阿登战役中阵亡将士的临时墓地,是美军在国外的14座公墓之一。所示。

图1 中国南京灵谷景区的灵谷塔

图2 美国卢森堡的 无教派教堂

3.2.2 为什么采用不同的建筑处理方法——“因借自然”VS“改造自然”

中西方看待自然的观点(中方:认为自然是生命的给养者,自然是神,应尊重自然;西方:认为自然是神创造出来的产物,应在神的指引下,利用自然)与对待自然的手法(中方:有限的改造,因借自然;西方:无限的塑造,但应满足基本的人的需求)不同。

3.2.3 为什么形成不同的建筑周边环境——“纪念性景区”VS“纪念性墓地”

着重体现在文化思想的传承(中方:无论是老庄还是孔孟,中国文化思想以群体性为特征,不允许把个人价值凌驾于群体利益之上,个体容纳于体群体;西方:自文艺复兴开始,崇尚个人为中心,宣扬个人主义至上的个性文化,个体独立于个体)不同。

4 结语

建筑是人们改造自然而为人所用的空间环境,文化是人们在脱离自然状态时统摄心灵的行为趋向,前者为物,后者则是在造物的过程中,逐渐形成、积淀直至赋予的某种符合既定环境下的精神要旨。近现代以来,我国封建体制土崩瓦解,西方思想不断挺近,或被动接受或主动承接,中国新生长起来的建筑多数披上了西方文化的外衣,有的更甚于全面移植。这一现象,在改革开放以后快速发展的几十年更让人“目不暇接”。

人性总是会更重视也终会发展到对“自我实现”的需要。当代世界发展,中国所扮演的角色越来越重,探求传承有中国文化的建筑载体及路径愈发变得迫切并有意义!