全膝关节置换术后股骨假体周围骨折的研究进展

2019-01-24李二亮王文己韩兴文赵桐李晓林

李二亮 王文己 韩兴文 赵桐 李晓林

全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)后股骨远端骨折的报道最早出现在20世纪80年代初的文献中[1]。随着经济的发展,各种医疗保险的完善,人们对生活质量要求的进一步提升以及TKA技术的日益完善成熟,TKA手术量呈明显的上升趋势[2]。随着人口老龄化,预期寿命的延长以及TKA手术量的增加,这些损伤在发达国家成为“流行病”[3-5]。全球范围内,最常见的TKA术后并发症主要有无菌性松动(38%)、技术误差(15%)、疼痛(12%)、感染性松动(9.8%)、假体周围骨折(0.2%~2.5%)[6,7]。

TKA术后假体周围骨折是TKA术后并发症的一种,死亡率为11%[8]。1982~1994年,文献所报道的这类骨折的发生率为0.6%~1.0%[9-11],2014报道的发生率为0.3%~2.5%,呈现明显的上升趋势[12]。TKA术后股骨假体周围骨折通常为膝关节低能量创伤所致,较小的比例是由高能量创伤(如机动车事故)引起的。而假体周围骨折包括股骨、胫骨及髌骨骨折,其中最常见、最具有挑战性的是股骨骨折,一般定义为股骨髁上假体周围骨折,是在关节线15 cm范围内或者距离假体近端5 cm范围内的骨折[2,5]。

本研究旨在逐项分析TKA术后假体周围股骨远端/髁上骨折的危险因素、分型,试图更好地理解当前的治疗方法。在过去发表的相关研究中,分别使用“risk factors”、“periprosthetic distal femur fracture”、“total knee arthroplasty”、“classificial”、“treatment”、“危险因素”、“股骨远端假体周围骨折”、“全膝关节置换术”、“分型”等关键词,在PubMed、Springer、Medline、中国知网、万方、维普数据库等平台检索关键词,并通过文题、摘要和纳入排除标准对文献进行筛选。本研究共检索得到516篇文献或专著,根据纳入及排除标准最终纳入69篇符合研究目的的文献。文献纳入标准:①有关TKA术后股骨假体周围骨折的分型、危险因素及治疗方面的文献或著作;②同类型研究中证据等级较高的文献;③中文及英文语言类文献。排除标准:①中文及英文外的语言的文献(如法语、德语、日语等);②重复研究的文献(包括同一内容、不同语言载体的文献或著作);③质量较低、证据等级不高的文献;④无法获得全文的文献。

一、TKA术后股骨假体周围骨折的危险因素

TKA术后股骨假体周围骨折的危险因素包含不可变因素和可变因素。

(一)不可变因素

据报道,性别(女性>男性)、年龄(年龄与TKA术后股骨假体周围骨折之间存在“U”型关系)、肥胖、合并其他基础疾病(消化性溃疡、慢性阻塞性肺疾病、糖尿病、心血管疾病)是TKA术后股骨假体周围骨折的不可变危险因素[13-15]。

Singh等[13]通过一项包括17 633例TKA术后病人(平均随访6.3年)的回顾性研究发现,术前病人的基础疾病(消化性溃疡和慢性阻塞性肺疾病)是TKA术后假体周围骨折的危险因素,对术后骨折的风险分别增加了87%和62%[14,15]。

(二)可变因素

TKA术后股骨假体周围骨折的可变危险因素包括手术时间、手术类型、立线不对齐[7]、是否伴有髋关节置换假体[16]、假体类型(有涂层的Proxilock炳骨折发病率上升)、翻修次数、骨水泥状态、手术方式选择[17]、无菌性松动、技术误差[18,19]、应力上升、过度骨切除、骨皮质穿孔[5]。股骨内髓金属柄的应力上升效应取决于股骨的皮质密度而不是间隙距离[20]。在尸体模型上,对TKA术后股骨前皮质缺损的相关生物力学研究中,发现股骨缺口削弱了骨皮质,这可能导致其术后易发生骨折[21-23]。

二、骨折分型

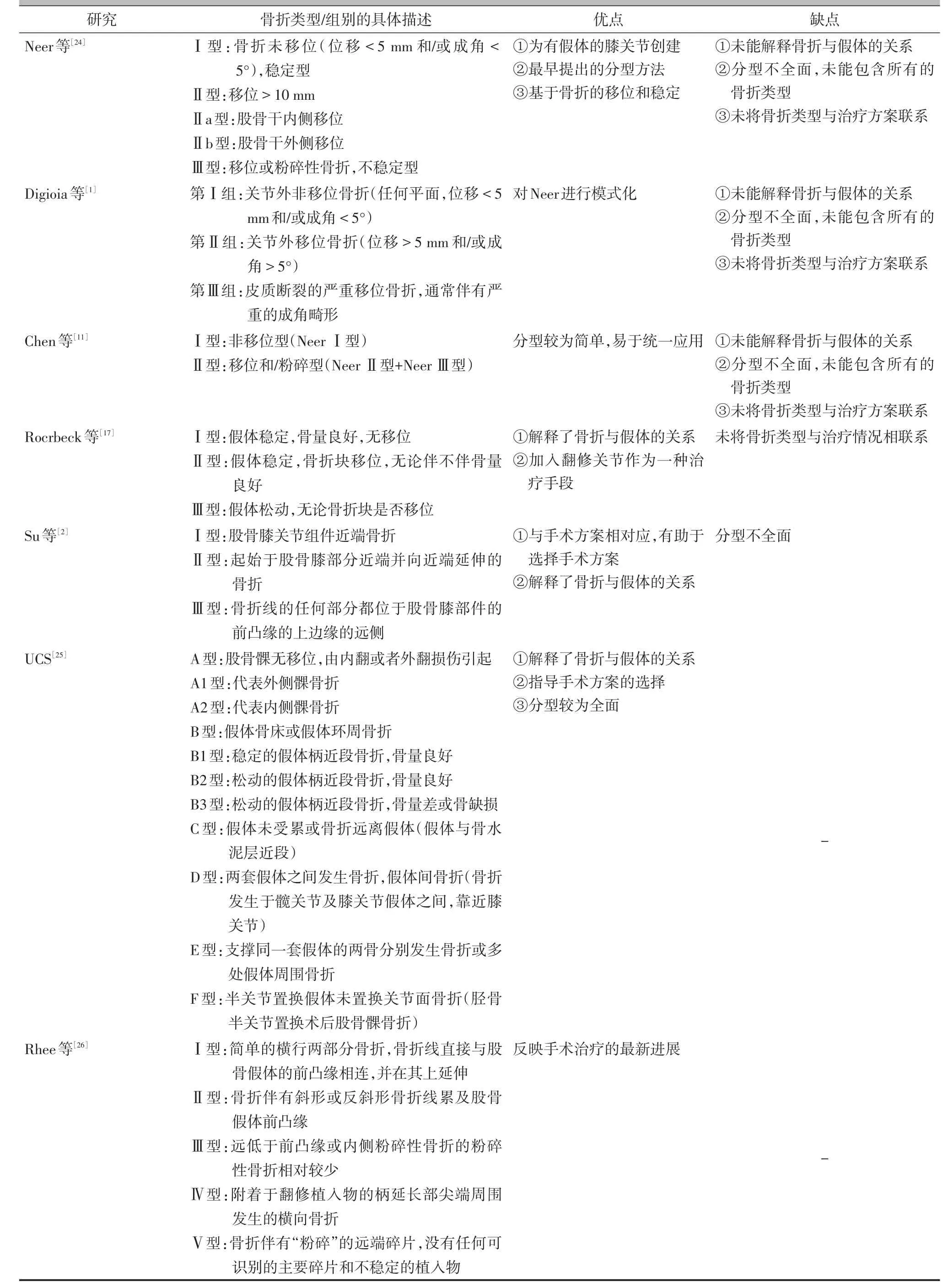

现在已有7种分类系统被用于描述股骨髁上假体周围骨折(表1)。

Neer分型[24]是最早被应用的分型,其创建基于有假体的膝关节,基于骨折的移位和稳定,但没能解释骨折与假体之间的关系,没能包含所有的骨折类型,并未将骨折类型与治疗方式相联系。

DiGioia等[1]将Neer分型进行了模式化,再次对骨折的位移进行了分析,但也没有解释骨折与假体的关系,并未将骨折类型与治疗方式相联系。

表1 假体周围骨折的分类分型研究其优缺点

Chen等[11]将Neer分型简化为非分离和置换两种类型,但没有进一步进行改良。

以往最常用的分类是由Rorabeck和Taylor提出的。Rorabeck等[17]在其分类中加入了假体与骨折的关系,并强调需要考虑将翻修关节成形术作为一个可能的治疗过程。

尽管上述这些分类系统描述了哪些骨折适合于非手术治疗,但它们并没有被广泛使用,因为它们未对可用的手术干预模式进行选择[2,5,11,13,14,17,24]。

Su等[2]将手术方案纳入新的分型中,其中远端碎片的骨量在评价骨折线位置和走向时更具指示性,而在Rorabeck等[17]的分类方法中,虽然骨折线移位和假体的稳定性被考虑在内,但仍然没有克服分型不全面等缺点[27]。在该分类中,Ⅰ型骨折均为股骨假体近端骨折,通常可采用顺行或逆行髓内钉进行治疗(如果股骨骨折处有1个开口可以方便置钉),但有时可能需要固定角度的器械;Ⅱ型骨折起源于假体的近端,并向近端发展延伸,可能需要使用固定角度装置或逆行髁上钉进行治疗(只有当股骨盒打开时);在Ⅲ型骨折中,骨折线均处于组件前凸缘上缘的远端,可以用固定角度的装置来处理(如果剩余的部分骨可以容纳固定),也可以用带柄股骨组件的翻修关节成形术,与股骨远端同种异体骨移植结合使用。如果股骨假体松动,则无论骨折位置如何,都可能需要使用带柄假体的翻修关节成形术。

通用分型系统(Unified Classification System,UCS)[25]结合并简化了现有的分类系统,并且可以应用于在操作期间或之后发生的任何部分或全部关节置换周围的任何骨折,纳入了先前未纳入分类的裂缝,即D、E和F型,并按分型提出了治疗原则。A型骨折可以采取支具固定,非手术治疗,但如果发生移位则需要固定。B1型骨折为最少见的骨折类型,治疗原则应依据假体情况决定,如股骨柄涂层假体周围骨折应行微创经皮钢板固定技术(minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis,MIPPO)。对于B2型骨折,假体周围骨质情况良好,行加长柄假体翻修。对于B3型骨折术前应有良好的骨质重建规划。C型骨折可按常规骨干骨折处理,但假体周围骨质内固定需特别注意,采用钢板或单皮质螺钉固定。D型骨折的治疗原则应根据具体情况术前良好设计切口,切口可累及一侧、双侧或不累及原假体置换切口,如上述同侧TKA术后股骨骨折,可选择MIPPO技术,在不影响假体的基础上固定股骨干骨折。E型骨折应分别考虑两侧骨折对假体的影响以制定合理的治疗方案,分别予以复位固定。F型骨折的治疗原则:骨折移位不明显时采用保守治疗,保护负重,如后期存在疼痛症状,二期行关节置换;骨折移位明显者,建议行早期手术干预,除非病人存在痴呆或其他原因不能配合,或全身情况很差[25,28]。

Rhee等[26]为了反映手术治疗的最新进展开发了一种新的分类:Ⅰ型骨折有足够和稳定的远端骨量,逆行交锁髓内钉(RIMN)和单侧锁定加压钢板(LCP)均可用;Ⅱ型骨折不适合RIMN,可以在相对预先使用内侧柱支撑的基础上用单侧LCP治疗;Ⅲ型骨折适合双皮质双钢板附加内侧板使用;Ⅳ型骨折可使用带有可变角度锁定螺钉的关节周围多轴钢板;对于V型骨折股骨,远端人工关节置换术、肿瘤假体或同种异体-假体复合移植物的翻修关节成形术是及时手术治疗的可能选择。

三、TKA术后股骨假体周围骨折的治疗

(一)治疗的目标

无论手术还是非手术治疗,都是以骨折愈合为前提,恢复和维持膝关节活动,达到一个膝关节稳定无痛且对长度和对齐干扰最小的结果[29]。通常一个好的结果是膝关节活动度>90°,骨折缩短≤2 cm。对于多数股骨髁上假体周围骨折的病人而言,手术治疗是首选,除非病人基础条件较差,不能耐受手术[2,24]。

(二)非手术治疗方案

移位小、骨量好、固定良好且对位良好的稳定型原发性骨折可考虑非手术治疗,如采用骨牵引、石膏固定及长期支具治疗等[30,31]。其优点在于可以消除诸如出血、感染、内固定物相关并发症、麻醉并发症在内的手术风险;其缺点在于存在长期卧床的重大风险,如褥疮、肺不张、肺炎、肺栓塞、深静脉血栓形成和弥漫性肌肉萎缩,尤其不适用于老年人[2]。

(三)手术治疗

由于存在关节进行性移位、骨不连和错位的高患病率,不稳定和(或)有移位但有足够远端骨量的股骨髁上骨折几乎都需要手术干预。此外,对于非手术治疗很可能会失败的病例,无论骨折类型如何,也应考虑手术干预,早期手术干预能有效恢复肢体长度,达到相对的解剖复位以及允许膝关节早期活动[32-34]。

1.外固定架方案

Beris等[35]通过对3例TKA术后假体周围骨折病人进行了外固定架治疗并随访3年,发现外固定架是一种适当且有效的治疗选择,提供了稳定的固定。虽然该研究的病例数较少,但提供了一种治疗思路,当出现开放性骨折伴感染时,外固定架可能成为最好的选择。

2.钢板及螺钉方案

采用内固定治疗股骨远端假体周围髁上骨折是一种有效的治疗方法[36,37],能够从多方向上向远侧放置多根螺钉,并能很好地观察骨折以获得解剖复位及更大的旋转刚性固定。Chen等[38]分别对逆行髓内钉、锁定钢板、锁定钢板伴同种异体骨移植联合的手术方式进行了2种骨折角度(横向和斜向)、2种载荷条件(压缩和旋转)和4种骨性条件(正常和3种不同程度的骨质疏松)共16种变化的相关生物力学研究,发现锁定钢板伴同种异体骨移植联合治疗的结构相对最为稳定,并且推荐该方法为股骨远端假体周围骨折的固定方式。带锁定关节周围钢板的切开复位内固定已成为一种常用的治疗选择[39]。Ristevski等[40]通过系统回顾相关文献共719例骨折,发现锁定钢板手术治疗有明显的优势,与逆行髓内钉相比,表现出明显更低的畸形愈合率。支撑移植物(如腓骨取骨)和钢板的联合使用近年来也被用于治疗假体周围骨折,在去血管化自体腓骨移植治疗膝关节周围骨折后大段骨缺损的相关研究中发现:使用游离的去血管化自体小骨支撑骨作为桥接主要骨缺损的一种选择,效果明显,简单易行[41]。Leino等[42]将Rorabeck分型用于68例病人的治疗,所有Ⅰ型骨折均采用钢板治疗,而所有Ⅲ型骨折均采用关节翻修术,3年随访时发现钢板固定和关节翻修术的生存率均为75%,但有支撑移植物的钢板固定骨折的生存率为80%,而无支撑移植物的生存率为51%。长柄TKA术后股骨远端骨折的治疗具有挑战性,常因为骨量不足、血供减少、多次膝关节手术史和缺乏标准治疗而失败。Ebraheim等[43]回顾性分析了7例行锁定钢板治疗的病人,认为锁定钢板可以有效治疗与长柄TKA相关的股骨远端骨折,采用锁定钢板接骨术治疗TKA术后股骨远端假体周围骨折可获得满意的愈合率[44,45]。单侧钢板虽然可以起到一定的固定效果且软组织损伤程度较小,但不能提供足够的稳定性,为了克服这些问题,Kim等[46]使用双钢板技术,在尽可能减少软组织暴露的同时提供足够的稳定性,这一方法特别适用于骨量差、粉碎性骨折和假体周围骨折线偏远端的TKA术后假体周围骨折病人[46,47]。Park等[48]对20例采用逆行钉、21例采用微创钢板治疗股骨髁上骨折的病人进行了比较,结果发现采用逆行钉组的畸形愈合率稍高于微创钢板组。Kim等[46]采用单钢板或双钢板微创钢板接骨术治疗股骨远端假体周围骨折32例(2例男性和30例女性),骨性愈合率达到93.2%,即使对于极远端延伸的骨折(SuⅢ型),只要没有组件松动和有限的骨溶解,都可以通过内固定治疗成功愈合。在行钢板治疗的时候,如果在没有局部骨量减少并且存在>8 cm的假体间骨折的情况下,可不进行桥接固定。如果可能,强烈建议在考虑到应变减小和强度增加等因素时,将植入物行重叠放置[49]。

3.髓内钉方案

髓内钉被认为是治疗股骨远端假体周围骨折的一种重要方法,有更少的软组织损伤、相对的稳定性,但与钢板内固定相比具有复位困难等弊端[50]。Tonogai等[51]以图表的形式总结归纳了假体周围髁上骨折的治疗方案。在远端锁定困难时,建议在行远端锁钉安装时,第1个钻孔结束后可用钻头占位,然后换钻头开第二个孔,从而增加置钉的准确性。Hanks等[52]报道早期使用Brooker-Wills远端锁定髓内钉治疗TKA术后髁上骨折时,发现骨折在关节线上方8 cm以远,说明髓内钉可用于远端骨折碎片足够大(以允许插入锁定螺钉的骨折)。对于逆行性髓内钉,必须注意最佳进入点,对于带有髓内引导的假体,逆行髓内钉不适用。采用逆行性髓内钉治疗骨质疏松性股骨髁上骨折不愈合,其优势在于创伤相对较小,对骨折区周围骨膜损伤较小且稳定,劣势为难以对位,难以达到解剖复位,在需要关节切开时,有可能发生关节脓毒症,而且只能在远端碎块较大的情况下进行[53]。Bong等[54]通过对保留假体的髁上骨折使用逆行髓内钉等治疗方法进行生物机械稳定性分析,发现髓内钉可提供更大的稳定性。Mäkinen等[55]对非锁定钢板、髓内钉等4种固定方式进行了一项生物力学研究,在抗轴向负荷实验中,髓内钉达到最高的轴向刚度,而非锁定钢板显示为最低;在抗扭转负荷实验中,逆行髓内钉的刚度最小。Meneghini等[56]回顾性分析了91例(95处连续性骨折)采用现代髓内钉、锁定远端螺钉与关节周围锁定钢板治疗TKA股骨髁上骨折病人的临床资料,发现尽管远端碎块螺钉数量较多,但锁定钢板的失败率是髓内钉固定的2倍。对于TKA与固定良好的全髋关节置换术(THA)之间的髁上骨折的治疗,髓内钉是一种有效的治疗方案。Pelfort等[57]基于6年随访的研究结果显示:假体周围骨折置入髓内钉后,TKA股骨假体的单独过度伸展似乎并没有受到显著影响。Newman等[58]通过报道1例类风湿性关节炎、干骺端骨缺损和复发性骨折病人的THA与TKA股骨假体之间的髁上骨折,并设计了一种长髓内钉,将固定良好的现有THA柄与股骨远端组件连接起来,固定稳定,治疗效果相对成功。同样有研究显示了长逆行髓内钉内固定治疗股骨髁上骨折的良好疗效[59]。近期,Udagawa等[60]对1例病人行关节镜辅助髓内钉治疗并取得明显的治疗效果,发现由于关节镜可以在不切开关节的情况下直接观察进点和胫骨柱,从而提供了一种有用的技术选择,但其是否可以应用到TKA术后股骨假体周围骨折的相关治疗中,有待进一步研究探讨。

4.关节翻修术

假体周围骨折的股骨假体翻修一般需要金属增强,这是由于假体取出后不可避免的骨损伤,如果由于严重粉碎而无法用常规方法进行内固定,翻修术是一个不错的选择,减轻疼痛和恢复功能的能力佳[61-63]。Rahman等[64]观察了17例初次TKA术后假体周围股骨远端骨折的病人,平均年龄为76岁,平均随访时间为33.9个月,发现股骨远端人工关节置换术是治疗骨量不足、粉碎和(或)伴有韧带缺损的股骨远端髁上假体周围骨折的高度可行的选择,在缩短住院时间的同时,最大限度地减少了与长期卧床相关的并发症,尤其适用于高龄和骨质较差、需要早期活动的病人[65]。Jassim等[29]采用股骨远端置换治疗了11例非肿瘤TKA术后股骨假体周围骨折病人,发现植入物能够补偿骨质流失,缓解膝关节疼痛并为病人提供稳定性,对于伴有假体松动、股骨远端骨量不足、功能结果评分相对较差的病人,翻修术的短期结果令人满意。在翻修术的功能结果研究中,Lizaur-Utrilla等[66]进行了一项前瞻性匹配队列研究,对TKA术后假体周围骨折后行关节翻修手术与初次TKA术后未发生骨折的两组病人进行了比较,发现TKA术后假体周围股骨远端骨折在中期会恶化,并与膝关节功能和生活质量受损紧密相关,但两组的并发症和生存率相似。

5.骨移植

Healy等[67]通过研究发现自体骨移植病人的愈合速度比同种异体骨移植病人快。去血管化自体腓骨移植治疗膝关节周围骨折后大段骨缺损,效果较好,手术简单易行[39]。若取自体骨不可行,小梁金属锥体可以作为替代材料。Derome等[68]前瞻性分析了29例使用高度多孔小梁金属锥体植入物进行股骨和胫骨主要骨缺损重建的早期结果,发现小梁金属锥体是处理显著骨缺损的有效选择,可在翻修术中获得稳定的生物固定。

初次行TKA手术建议在股骨远端保留尽可能多的骨量,以减少术后假体周围骨折的发生率[69]。当骨折线距离假体较近、假体无松动、不能维持满意的对位和足够的骨量、固定时需要更多的旋转刚性支撑时,应进行切开复位和内外侧支撑钢板内固定。当骨折线距离关节较远(>8 cm)且需要更多的轴向刚性支撑时,应进行髓内钉固定。髓内钉的成功率是锁定钢板的2倍,但有更高的畸形愈合率。如果植入物在骨折时松动且没有足够的骨量,则需用定制假体和股骨远端同种异体移植物进行翻修关节成形术,以尽量减少术后卧床时间。自体骨移植可提高病人骨愈合速度,必要时可用小梁金属锥体行替代治疗。

我们系统地分类、归纳、评估了每项骨折分类方法的优缺点,有助于临床选择TKA术后股骨假体周围骨折的手术治疗方案;归纳了目前各种手术治疗方案的优缺点及相关替代方案,为临床医生在手术方案的选择上提供理论依据。我们建议将手术治疗作为TKA术后股骨假体周围骨折的首要治疗方式,随着微创手术的发展,关节镜辅助髓内钉治疗技术被应用于临床,其疗效有待进一步研究。