新疆汉水泉三号井田水文地质特征及矿井涌水量预测

2019-01-23赵海陆刘叶青

田 蕾,赵海陆,刘叶青

(中煤地质工程总公司上海分公司,上海 200136)

0 概况

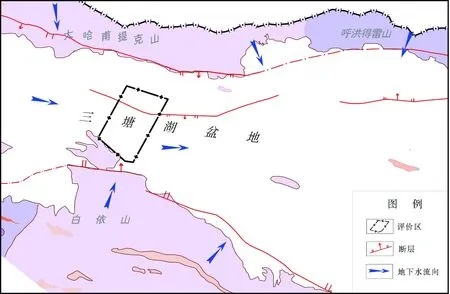

新疆汉水泉三号井田位于三塘湖盆地西部,行政区划隶属于新疆巴里坤哈萨克自治县管辖。井田平面呈向北东偏斜的“矩形”,总体地形较为平坦,地势呈南北高,中部低。

井田内出露地层由老到新分别为二叠系,下侏罗统八道湾组、三工河组,中侏罗统西山窑组、头屯河组,新近系,第四系;其中中侏罗统西山窑组和下侏罗统八道湾组为含煤地层,含煤35层,可采煤层16层,平均总厚度59.6m。区内构造总体走向为NNE,倾向SSW的单斜构造(图1)。为了获取矿井建井及设计地质资料,2014年4月—2015年6月,中国煤炭地质总局特种技术勘探中心采用综合勘探的方法在该区实施了水文地质补充勘探项目,总进尺9 168m。

1 井田水文地质特征

根据含水介质的孔隙类型、地层时代及勘查性质将井田内的含水层划分为三大含水岩组,自上而下分别是第四系孔隙含水岩组、新近系孔隙裂隙含水岩组、侏罗系煤系裂隙含水岩组。

图1 矿区构造位置Figure 1 Mine area tectonic setting

1.1 含水层(组)水文地质特征

1.1.1 第四系孔隙含水岩组

区内含水层厚度5.35~38.36m,平均21.56m;由砂、砾石层、亚砂土组成;富水性不均匀,但透水性好。水位标高648.65~680.67m,单位涌水量0.007 2~0.21L/(s·m),渗透系数0.031~2.064m/d,含水岩组的富水性弱—中等,矿化度986~1 596mg/L,水化学类型为Cl·SO4—Na·Ca或Cl·SO4—Ca·Na· Mg型。

1.1.2 新近系孔隙裂隙含水岩组

根据岩性不同划分为两个含水亚层,即上部的砂砾岩含水亚层和下部的细砂岩含水亚层。上部砂砾岩含水亚层主要由砂砾岩和粗砂岩组成,胶结差,在区内发育很不稳定,厚度变化较大(0~50.00m,平均17.02m),在本区北部、西南部缺失(缺失部分占全区面积的25%),整体趋势为中部厚,向南北两端逐渐变薄直至尖灭。下部细砂岩含水亚层主要发育在新近系底部,岩性为细砂岩、中砂岩,分选较好,胶结差,该含水亚层全区发育,厚度较稳定(厚度4.31~65.00m,平均厚度约35.91m),整体趋势为由西部、北部向东南方向变薄。本次勘探资料显示,以上两个亚层虽含水介质有所差别,但同属一个地质时代,沉积环境类似,水文地质特征相似,且井田范围内有分叉合并现象,故作为一个含水层。据本次补充勘探,该含水层水位标高564.57~679.73m,单位涌水量0.055~8.02L/(s·m),渗透系数0.109~61.77m/d,矿化度为948.00~4 000.00mg/L,水质类型为Cl·SO4—Ca·Na或Cl·SO4—Na·Ca型水,属于淡水—咸水。该含水层富水性中等—极强。

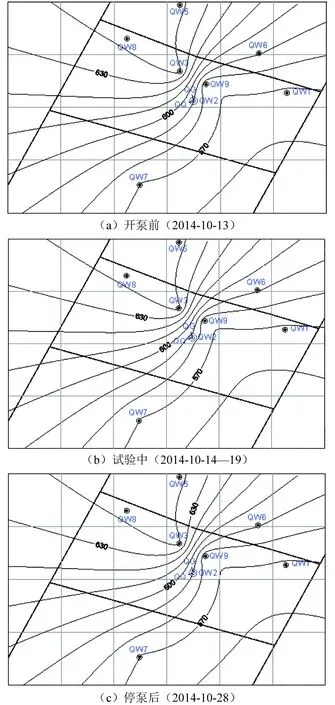

通过对比群孔抽水试验不同时段的等水位线图可知(图2),新近系孔隙裂隙含水岩组各时段的地下水流场未发生明显变化,即该含水层的富、导水性强,地下水径流条件好。

图2 新近系群孔抽水试验等水位线Figure 2 Water level contour map of Neogene well-group pumping test

1.1.3 侏罗系裂隙含水岩组

岩性以泥岩、粉砂岩为主,夹少量的砂岩及巨厚煤层,裂隙不甚发育,其中砂岩为主要含水层。本次勘探揭露含水层厚度5.47~39.63m,平均厚度23.98m。含水层水位标高526.55~677.66m,单位涌水量3.56×10-5~0.089L/(s·m),渗透系数0.000 13~0.59m/d。矿化度为714.00~3 838.00mg/L,水质类型为Cl·HCO3—Na或Cl·SO4—Na型水,属于淡水—咸水。

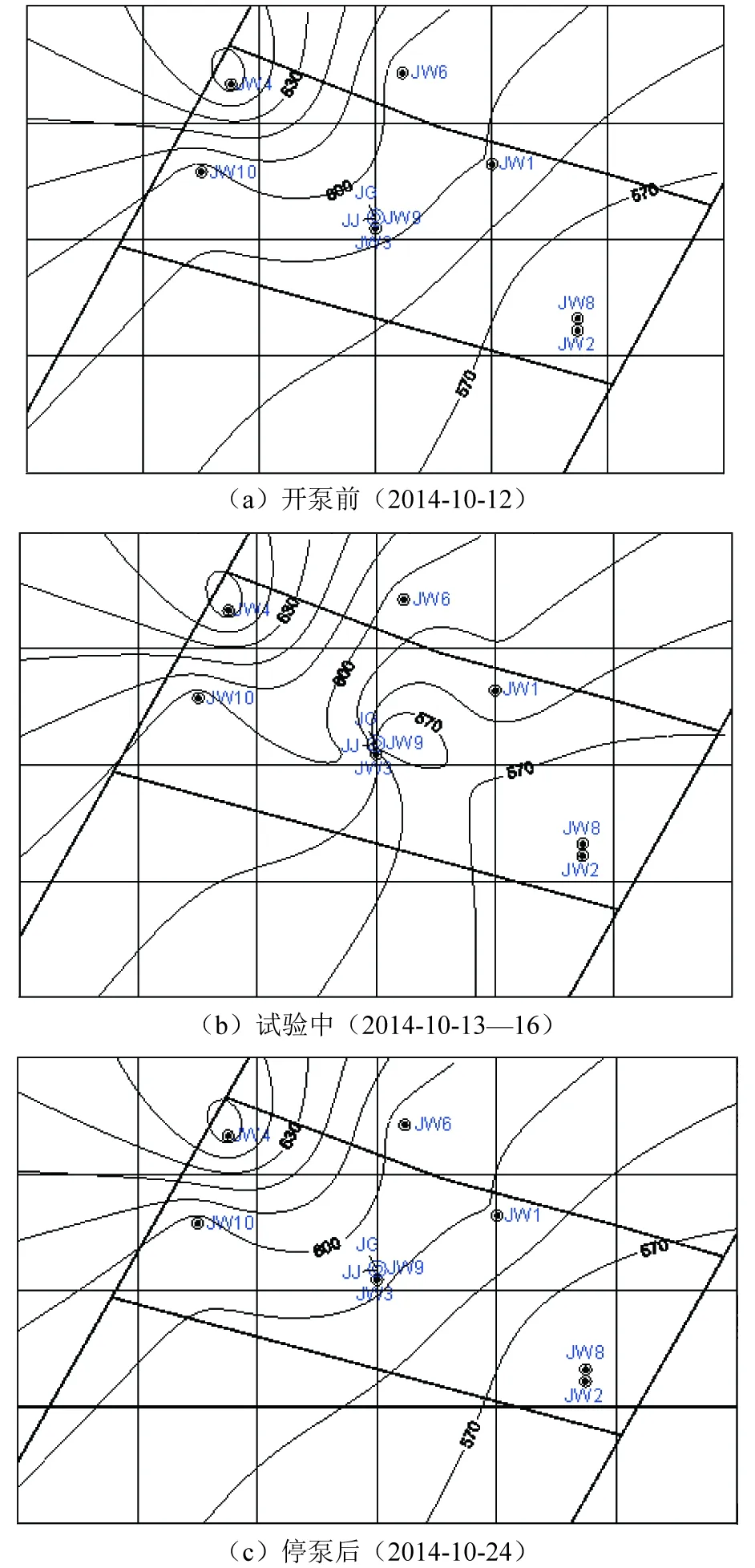

通过对比群孔抽水试验不同时段的等水位线图可知(图3),该含水岩组在人工干扰下地下水流场发生了变化,且形成了一定范围的降落漏斗,但停泵后降落漏斗迅速的消失并恢复了原状,说明该含水层整体上富水性较弱,导水性较好,补给来源较为稳定。

图3 侏罗系群孔抽水试验等水位线Figure 3 Water level contour map of Jurassic well-group pumping test

1.2 隔水层(组)水文地质特征

1.2.1 新近系顶部隔水层

主要由较厚且稳定的粉砂岩、泥岩和裂隙不发育的含砾泥岩、砂质泥岩组成。该隔水层全区发育,厚度由西南往东北逐渐变厚,总体隔水效果较好。厚度2.35~50.50m,平均21.25m,约占新近系总厚度的15.44%左右。

1.2.2 侏罗系顶部隔水层

主要由粉砂岩、细砂岩、泥岩和砂质泥岩组成,发育在新近系与侏罗系的接触部位,其上普遍发育有风化带残积物,共同组成隔水层。该隔水层全区发育,厚度由西南往东北逐渐变薄。该隔水层有效阻隔了新近系地下水与煤系地下水的联系。厚度6.20~60.00m,平均25.51m。

1.3 各含水层的水力联系

井田内无地表水系,仅在暴雨时在局部区域形成短暂的洪水。且本区气候极度干燥,蒸发量远大于降水量,井田范围内地下水与地表水之间一般无水力联系。

第四系含水层和新近系上部砂砾岩含水层间有相应稳定的隔水层。第四系含水层地下水位标高648.65~680.67m,单位涌水量为0.007 2~0.21L/(s·m),矿化度986~1 596mg/L;而新近系含水层地下水水位标高564.57~679.73m,单位涌水量0.055~8.02L/(s·m),矿化度948.00~4 000.00mg/L,对比上述两个含水层的水位、单位涌水量以及水质分析,两者之间存在一定差异,在正常情况两个含水层之间的水力联系较弱。

新近系底部和侏罗系上部含水层间亦有相应稳定的隔水层。侏罗系含水层地下水水位标高526.55~677.66m,单位涌水量3.56×10-5~0.089L/(s·m),矿化度为714.00~3 838.00mg/L,与新近系含水层水文地质数据对比,两者之间存在一定差异,在正常情况两个含水层之间的水力联系较弱。

1.4 地下水补径排特征

井田地处戈壁,区内无常年地表水流,地下水的补给主要来源于大气降水或冰雪融水,经地下长途运移后而形成。亦有部分暂时性地表洪流可通过地表岩石风化裂隙、构造裂隙、岩石孔隙或其它途径顺地层渗入到地下补给地下水,第四系地下水大部分通过蒸发作用排泄,少部分通过渗流补给新近系含水层。

新近系地下水接受上游径流补给和山前第四系的直接补给。径流受地形控制,地下水流向由西北向东南径流,由井田东南部流出。

侏罗系岩层透水性和富水性都较弱,地下水径流不畅,交替滞缓。地下水沿水力坡度顺势向下游或向深部运移,由西北向东南径流,自井田的东南边界继续向盆地中央径流,以泉的形式自然排泄。未来矿井的疏干排水亦是地下水的排泄方式之一。

2 矿井涌水量预测

2.1 充水水源及导水通道

区内无常年流动的地表水流,北部的山区为地下水的补给区,补给源主要为山区的大气降水和冰雪消融水,地表洪流通过地表风化、构造裂隙补给地下水,形成新生界含水岩组的重要补给。侏罗系砂岩风化裂隙水是矿坑的直接充水水源,煤层开采产生的导水裂隙带将成为矿井水的主要通道。

2.2 预测范围

本次矿井涌水量预测范围是先期开采的A1盘区。9-4煤底板平均标高为+300m,开采面积3.956km2。

2.3 预测方法及参数选择

2.3.1 “大井”法

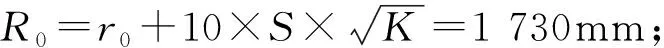

根据本井田水文地质条件,矿井涌水量的预测采用承压转无压完整井的稳定流计算公式:

(1)

(2)

式中:Q—矿井涌水量,m3/d;

K—渗透系数,根据侏罗系砂岩裂隙含水层抽水试验选取0.0 425m/d;

H—水柱高度,A1盘区自然水位平均标高595m,故自然水位标高至+300m水平标高的距离295 m;

M—含水层(出水段)厚度,根据侏罗系砂岩裂隙含水层抽水试验数据选取22.38 m;

h0—疏干标高至含水层底板的距离,疏排水至+300m标高,因此h的值为0;

S—为疏干水位降深,为自然水位至疏干标高的距离,取295m;

将有关参数代入公式,计算得A1盘区正常涌水量为163m3/h。

2.3.2 狭长水平廊道法

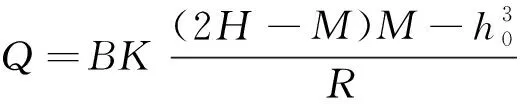

以采区水平巷为集水廊道进水断面,采用狭长水平巷道地下水动力学法计算。当水位降至隔水层顶板以下时,充水含水层由承压转为无压,选用承压转无压公式计算,其公式为:

(3)

式中:B—巷道长度,A1盘区取12 045 m,其它同“大井法”。

将有关参数代入公式,计算得A1盘区正常涌水量157m3/h。

2.3.3 数值法

本次研究的范围为汉水泉三号井田及其抽水影响范围以内的区域,应用地下水数值模拟软件,建立勘查区的地下水三维数值模型,用识别后的模型来预测首采区在自然开采状态下的矿井涌水量。

水文地质概念模型主要通过水文地质条件的概化,确定模型的范围和边界条件、含水层的内部结构及水力特征、水文地质参数、地下水初始渗流场、源汇项等,建立地下水数值模型。然后根据含水层的岩性、富水性、埋深条件、厚度以及水位动态对勘查区进行分区,选取不同的渗透系数和储水率。建好的模型在进行模拟预测之前须利用已知的水文地质观测资料与模型运行的计算结果进行比较分析,以确认模型的正确性。本次研究采用单孔抽水试验期间的水位动态资料来进行模型识别与验证,经反复多次计算,拟合度基本上都在95%以内,拟合结果较为满意,可用此数值模型来预测勘查区的矿井涌水量。

运用识别后的模型进行涌水量预测A1盘区正常涌水量为182m3/h。

2.4 预测方法对比分析

“大井法”考虑了水文地质分区、含水层抽水试验参数等,选择的计算公式比较符合实际情况。但矿井开拓往往是大降深、长时间排水,用抽水试验取得的K、T值来预测的矿井涌水量结果略大于多年平均涌水量。

廊道法受方法本身限制,未能考虑相邻巷道之间的影响;也没有考虑在实际采掘过程中,随着工作面的推进假想的“廊道”在逐渐的减小,故与“大井法”相比较,廊道法的计算结果偏小。

“三维渗流数值”法的计算是目前比较先进的。但由于本次勘查区面积较小,对计算区边界水位的控制不太理想,采用的调参资料仅为单孔抽水试验期间的水位观测资料,时间周期较短,影响计算精度。

经综合分析研究,三种计算方法的结果均比较相近,但数值法计算边界清楚,控制点较多且分布合理,单孔抽水拟合程度高,较其他两种预测方法有较大的优势,故本次矿井正常涌水量推荐采用“数值法”计算的数值。根据该区年最大降雨量和常年平均降雨量比值关系,矿井最大涌水量取正常涌水量的1.15倍,即矿井正常涌水量为182 m3/h,最大为209 m3/h。

3 结论

1)全区划分了3个含水岩组,即第四系孔隙含水岩组,新近系孔隙裂隙含水岩组,侏罗系碎屑岩类裂隙含水岩组。

2)运用“大井”法、狭长廊道法和数值法等三种方法分别计算矿井正常涌水量,经综合分析后最终采用“数值法”的数值,即A1盘区矿井正常涌水量182m3/h,A1盘区最大涌水量209m3/h。该预测数值可作为矿井今后开采时的依据使用。