太仆寺旗超格温多尔地区金多金属矿地质特征及找矿方向分析

2019-01-23徐军

徐 军

(中煤地质集团有限公司,北京 100040)

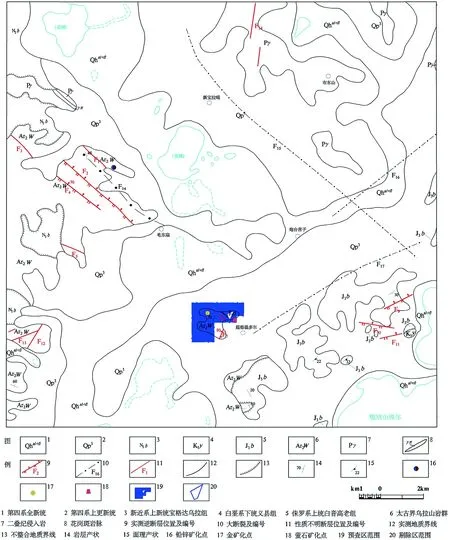

太仆寺旗超格温多尔地区大地构造属华北陆块区(Ⅰ级)、晋冀古陆块(Ⅱ级)、迁西陆核部(Ⅲ级)。本区自晚太古代后长期隆起,直至新生代才接受沉积。所出露的地层以太古界变质岩为主,并经受了不同程度的混合岩化作用,新生界新近系地层分布零星,第四系分布广泛。岩浆活动较强烈,主要表现为二叠纪酸性岩浆的侵入活动,以及部分酸性脉岩的侵入。

区内北西方向的断裂构造比较发育,北东方向的断裂构造次之,它们的存在对本区的酸性岩浆活动都起了一定的控制作用,为矿产的形成创造了有利空间。

1 地质概况

1.1 地层

本区于前中生代属华北地层大区,晋冀鲁豫地层区,大青山地层小区。中、新生代属滨太平洋地层区,大兴安岭-燕山地层分区,乌兰浩特—赤峰地层小区。

出露的地层单元有:太古界乌拉山(岩)群(Ar2w)、侏罗系上统白音高老组(J3b)、白垩系下统义县组(K1y)、新近系上新统宝格达乌拉组(N2b)、第四系上更新统(Qp3)及全新统(Qhal+fl)。

①乌拉山(岩)群(Ar2w)。分布于本区南部及西部,呈北东向展布,倾向北西。主要岩性为石榴子石黑云变粒岩、浅粒岩、大理岩、长石石英岩,局部见有少许混合岩及斑状混合岩。其特点是岩性出露种类较少、稳定、无夹层,可分性差,且长英质脉体分布较普遍;中部以含石墨透辉斜长片麻岩、变粒岩、矽线石榴石片麻岩和橄榄石白云质大理岩;下部多为基性火山岩及碎屑沉积岩,总厚度约2 024.3m,上限与上侏罗统白音高老组(J3b)呈不整合接触及被第四系覆盖。

②侏罗系上统白音高老组(J3b)。分布于本区南部及东部,呈北东向展布。主要岩性为流纹岩、流纹质熔结凝灰岩、流纹质凝灰岩、粗面岩、黑灰色、灰绿色、深灰色安山岩、气孔状安山岩、杏仁状安山岩。出露厚度约245~328m,面积约30km2,上限被第四系上更新统(Qp3)覆盖,下限不整合于乌拉山(岩)群(Ar2w)之上。

③ 白垩系下统义县组(K1y)。零星出露于本区的东南角,出露面积较小,出露厚度100~320m,下限与白音高老组地层为整合接触,上限与新近系上新统宝格达乌拉组呈不整合接触。出露主要岩性为:安山岩、粗安岩、熔结凝灰岩、砂岩、砂砾岩。

④ 新近系上新统宝格达乌拉组(N2b)。主要分布在本区的西部,呈近南北向展布,岩性上部为红色粘土夹杂色砂砾岩;下部为红色黏土及杂色砂质黏土和泥质砂砾岩。局部地区在红色黏土中夹石膏透镜体及钙质结核层。下限不整合于古近系之上,上限被第四系上更新统所覆盖。该组厚度变化较大,一般在10~60m。

⑤第四系上更新统(Qp3)。分布广泛,主要为亚砂土、砂砾石、细砂。

⑥ 第四系全新统(Qhal+fl)。分布于山涧沟浴及洼地中,主要为冲积砂土,风成砂土,亚砂土及残坡积层。

1.2 构造

本区太古界岩层变质程度深、岩相不稳定标志层不甚明显;褶皱主要为露头的小型褶曲,其规模一般为几米至数十米。按其形态可分为两种:一种主要发育在乌拉山群变粒岩中,为勾状或不协调褶曲,褶曲两翼不对称,转折端显著加厚,大致记录了区内相对较早的变形痕迹;第二种主要发育在变质深成岩中变质地层的包体中,由条带状片麻岩构成,呈肠状,形态极不规则。

太古界岩层产状为:走向20°~50°,倾向北西,倾角65°~80°,局部为38°~45°,呈单斜构造。出露的岩石主要有:变粒岩、石英岩、角闪斜长片麻岩。晚侏罗世白音高老组火山岩产状平缓,一般在20°~30°,呈轻微的褶皱变形,呈宽缓向斜为主,向斜轴65°。

2 地球物理特征

通过1∶1万激电中梯测量,共圈出激电异常(带)4处。完成激电中梯测量3.00km2、激电测深剖面3条及测深点27点。

2.1 物性特征

本次工作共采测岩矿石电性参数标本115块。主要特征值如下。

①流纹岩呈现明显低阻低极化特征。极化率和电阻率均最低,变化范围分别为0.482%~1.659%和92.01~423.2Ω·m;平均值分别为0.92%和237.17Ω·m。

②角闪斜长片麻岩极化率变化范围大,平均值较低,其极化率变化范围和平均值分别为1.192~1.646%和1.32%;电阻率变化范围和平均值分别为301.65~632.48Ω·m和486.59Ω·m。属相对中阻低极化特征。

③黑云变粒岩极化率变化范围大,平均值最高,其极化率变化范围和平均值分别为2.799%~6.684%和4.57%;电阻率变化范围和平均值分别为411.02~2 588.4Ω·m和779.17Ω·m。属相对中偏高阻高极化特征。

④黑云变粒岩(围岩蚀变岩心)极化率变化范围大,平均值较高,其极化率变化范围和平均值分别为2.362%~5.382%和4.25%;电阻率变化范围和平均值分别为311.73~1 689.39Ω·m和724.36Ω·m。属相对中偏高阻中极化特征。

⑤采集银锌矿化体(岩心)进行物性观测,极化率平均值4.38%,电阻率平均值857.22Ω·m,属相对中高阻中极化特征。

本区主要岩性为太古界乌拉山岩群黑云变粒岩、角闪斜长片麻岩和侏罗系上统白音高老组流纹岩,从电性特征与异常特征看,流纹岩地层的激电异常ηs为2.5%~3.5%,ρs为120 ~250Ω·m,呈相对低阻低极化特征,与地球物理电性特征基本一致,大致反映了流纹岩地层的地电特性。而黑云变粒岩地层中ηs为2.5%~4%,ρs为150 ~500Ω·m,ηs和ρs均略低于电性特征变化数值,除了标本采测代表性不强外,说明异常与变质岩地层的变质程度和局部含暗色铁镁物质关系密切, 也是本区地层的背景场较高的特点。

图1 区域构造纲要图Figure 1 Regional tectonics outline map

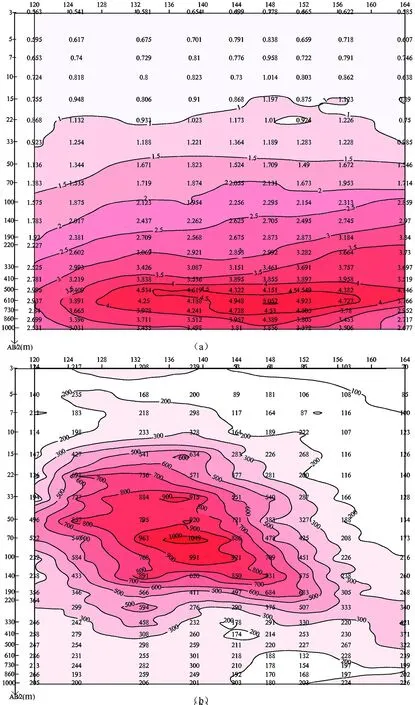

(a)128线激电测深η s断面图;(b)128线激电测深ρ s断面图

2.2 地球物理特征及异常解释推断

2.2.1 DJ1异常

DJ1异常位于本区西北部,出露太古界乌拉山岩群黑云变粒岩, 并且异常区内分布褐铁矿化硅化蚀变带Lm2、Lm3,与化探综合异常HS84(5)甲3-1套合较好。以4.5%等值线为下限圈定异常,异常展布方向近南北方向,南北长大于200m,东西宽近200m,视极化率ηs最大值为5.2%。对应DJ1异常处视电阻率ρs值大部分在200 Ω·m左右,总体呈现为低阻特征。DJ1异常表现为低阻高极化特征。

在DJ1异常上布置了128线激电测深剖面。自激电测深ηs断面图上看,ηs断面图总体分为上、下两半部分。

①AB/2=70m以上部分,ηs等值线比较稀疏,且近水平分布,ηs一般小于1.5%,呈现低极化特征;与之对应的ρs断面图部分,呈现为中低阻特征。断面图上半部分总体表现为中低阻低极化特征。

②AB/2=70m以下部分,尤其AB/2=330m往下,ηs等值线比较密集,总体近水平分布,ηs逐渐增大,呈现较高极化特征,反应出极化体埋藏较深,倾向近于水平;与之对应的ρs断面图部分,呈现为中低阻特征。深部极化体总体表现为中低阻较高极化特征。

在断面图120~152测点位置,(15~220)AB/2极距之间的高阻体,与深部高极化激电异常、浅部低极化体都不存在对应关系,表明该高阻体除了与变粒岩地层有关外,还与局部蚀变强烈、硅化、含石英等有关。

DJ1异常区地表出露太古界乌拉山岩群黑云变粒岩,DJ1异常地表槽探揭露见褐铁矿化硅化蚀变带与地表Lm2、Lm3相对应,且在Lm3东侧有一硅质石英脉。

DJ1异常区地表出露太古界乌拉山岩群黑云变粒岩。据物性资料,黑云变粒岩极化率算术平均值为4.57%;电阻率算术平均值为779.17Ω·m;DJ1异常视极化率ηs值很大一部分高于黑云变粒岩η平均值,而视电阻率ρs低于黑云变粒岩ρ平均值,说明该部位存在隐伏低阻高极化体。激电测深断面图浅部激发极化效应不明显,ηs为1%~2%,反映了近地表硫化物分散,矿化弱;激电测深断面图较深部位呈现低阻较高极化特征,表明极化体埋藏较深。推断DJ1异常是由太古界乌拉山岩群黑云变粒岩与金属硫化矿(化)体激发极化效应叠加所引起。

ZK01距测深剖面北西80m,钻孔位置平推相当于144点/128线,处于DJ1异常上。钻孔中圈出3号银锌矿体:见矿位置136.69~139.80m,假厚3.11m,闪锌矿,黄铁矿化强烈,闪锌矿多呈团块状,局部见细脉状闪锌矿,脉宽1~5mm,黄铁矿呈星散状,粒度0.5~2mm。银锌矿石最高品位:Ag,125 g/t;Zn,7.41%。平均品位:Ag,70.60g/t;Zn,4.33%。矿化体基本位于DJ1异常中心点部位5.2%最大值附近,是属同一个矿化带上的异常,说明激电异常与相对富集矿化体以及硫化物等关系密切。

综合地质、激电、物性、钻探工作成果,查明激电异常是由太古界乌拉山岩群黑云变粒岩、相对富集矿化体以及硫化物激发极化效应叠加所引起。

2.2.2 DJ3异常

DJ3异常带位于工作区中部,DJ2异常带东侧250m附近(176~196)点/(126~140)线,与化探综合异常HS84(5)甲3-1套合较好。以4.5%等值线为下限圈定异常,展布方向为北东向45°左右,走向长1 100m,宽160~320m,ηs极大值近7%。与之对应的视电阻率ρs值在200~500Ω·m。异常呈现出中阻较高极化特征。

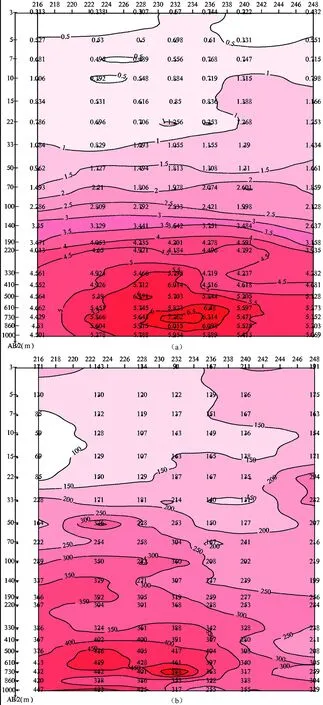

在DJ3异常上布置了130线激电测深剖面。自激电测深断面图上看,浅部呈现出低阻低极化特征。AB/2=50m以下部分,视极化率ηs值逐渐增大,与之对应的视电阻率ρs值也逐渐增大,呈现出中阻较高极化特征,与DJ3异常平面特征相同,显示出DJ3异常埋藏较深的特点。

DJ3异常地表出露太古界乌拉山岩群黑云变粒岩和侏罗系上统白音高老组流纹岩,在DJ3异常带北部极大值附近有一北西向推断断层通过,地表见褐铁矿化构造角砾岩。

DJ3异常区地表出露太古界乌拉山岩群黑云变粒岩。据物性资料,黑云变粒岩极化率算术平均值为4.57%;电阻率算术平均值为779.17Ω·m;DJ3异常视极化率ηs值大部分高于黑云变粒岩η平均值,而视电阻率ρs低于黑云变粒岩ρ平均值,说明该部位存在隐伏的中低阻高极化体。推断DJ3异常是由太古界乌拉山岩群黑云变粒岩与隐伏的金属硫化矿(化)体激发极化效应叠加所引起。

ZK04孔所见岩性主要为太古界乌拉山岩群黑云变粒岩地层和侏罗系上统白音高老组流纹岩,变粒岩与流纹岩呈断层接触,两地层中均存在局部黄铁矿化呈团块状或沿裂隙发育,且ZK04孔中圈出3条矿体,其中金矿体(Au)最高品位:5.67 g/t,平均品位4.88g/t;萤石矿体(CaF2)最高品位:66.14%,平均品位54.99%;银矿体(Ag)最高品位:130 g/t,平均品位100.25g/t。矿化体基本位于DJ3异常中心点部位6.1%最大值附近,是属同一个矿化带上的异常,所对应的激电测深ηs值为1.8%~6.5%,ρs值300~500Ω·m。推断DJ3异常北部与北西向断层关系密切,是成矿有利部位,高极化主要是硫化物矿化体引起;南部异常同属DJ3异常带中的一部分,应是同一矿带引起的异常,异常主要与局部黄铁矿化、硅化含石英脉综合因素有关。

2.3 激电中梯测量综述

钻孔ZK01、ZK05孔内见矿情况与推断的极化体对应的深度基本吻合。总体上看,验证结果与解释推断基本一致,与局部存在相对富集矿化体或硫化物等引起低阻中高极化异常基本对应;钻孔ZK02、 ZK03 与孔内硫化物矿化、蚀变情况与推断的极化体对应的深度和部位基本相吻合。验证结果与解释推断基本一致,极化体与局部存在相对富集硫化物等引起低中阻中极化异常基本对应;钻孔ZK04孔内变粒岩与流纹岩两地层中均存在局部黄铁矿化呈团块状或沿裂隙发育,高极化主要是硫化物等矿化体引起,验证结果与解释推断基本一致。

综上所述,本次的激电中梯测量所采用的工作方法及技术要求是适用和正确的,对指导本区的找矿工作是有效的。

3 矿体特征

3.1 3号银锌矿体特征

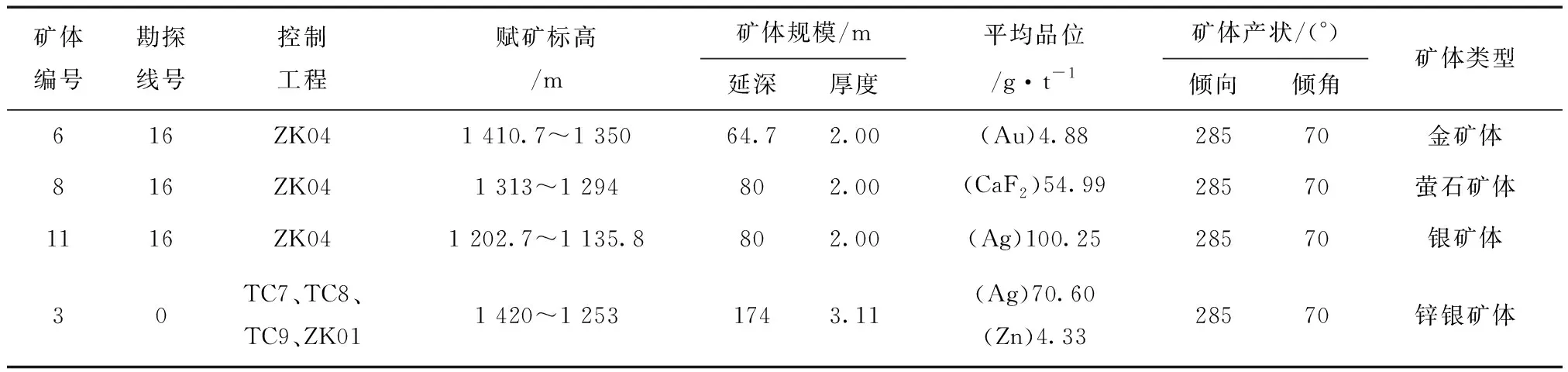

该矿体为已知矿体中最大规模矿体,地表表现为硅化、褐铁矿化,矿体赋存于黑云变粒岩内;物探异常表现为低阻高极化特征。地表由探槽TC7、TC8及TC9控制,地表已控制矿体长度38m,厚度1m。刻槽样品高值分布于TC7探槽H6号样品中,Pb最高品位为0.60%,其它元素含量均小于边界品位。深部由0号勘探线ZK01及ZK05号钻孔控制。

控制矿体延伸174m,赋存标高1 420~1 253m,矿体呈不规则脉状,局部见小团块状闪锌矿富集,呈陡倾斜线形延伸,在空间上呈右行斜列,推测在倾斜方向上具分枝复合等现象,沿走向或倾向上具膨缩现象。

(a)激电测深η s断面图;(b)激电测深ρ s断面图

矿体总体倾向285°,倾角约70°,矿体产状总体比较稳定。矿体的围岩为黑云变粒岩,蚀变为绿泥石化、硅化,蚀变较弱且分布不均。

矿体厚度3.11m,矿石最高品位:Ag,125 g/t;Zn,7.41%。平均品位:Ag,70.60g/t;Zn,4.33%。

3.2 6号金矿体特征

该矿体属隐伏矿体,矿体规模较小,矿体赋存于褐铁矿化绿泥石化黑云变粒岩内, 控制工程为16勘探线 钻孔ZK04。

控制矿体延伸64.7m,标高1 410.7~1 350m,埋深24~85m,矿体呈不规则脉状或细脉状,呈陡倾斜线形延伸,在空间上沿8号、11号矿体上盘右行斜列,推测在倾斜方向上具分枝复合等现象,沿走向或倾向上具膨缩现象。

矿体总体倾向285°,倾角约70°,矿体产状总体比较稳定。矿体的围岩为褐铁矿化绿泥石化黑云变粒岩,蚀变为褐铁矿化、绿泥石化。

矿体厚度2m,矿石中Au最高品位为5.67g/t,平均品位4.88 g/t。

3.3 11号银矿体特征

该矿体属隐伏矿体,矿体规模较小,矿体赋存于流纹岩内,控制工程为16勘探线 钻孔ZK04。

控制矿体延伸80m,赋存标高1 202.7~1 135.8m,埋深166~368m,矿体呈不规则脉状或细脉状,呈陡倾斜线形延伸,在空间上沿8号矿体下盘右行斜列,推测在倾斜方向上具分枝复合等现象,沿走向或倾向上具膨缩现象。

矿体总体倾向285°,倾角约70°,矿体产状总体比较稳定。矿体的围岩为流纹岩,蚀变为硅化。

矿体假厚度2m,矿石中Ag最高品位为130g/t,其平均品位100.25 g/t。

表1 主矿体地质特征一览表Table 1 Data sheet of main orebody geological features

4 找矿方向分析

区域上位于白云鄂博—宝昌元古代、古生代、燕山期金、铁、稀土、钨、铜、镍Ⅲ级成矿带的东段,大地构造位置处于华北地台与内蒙地槽的接合部位,与金银多金属成矿密切的地层以太古界中浅变质岩系为主,晚侏罗世中酸性、酸性火山岩发育,酸性喷出岩与金银矿关系密切,断裂及构造破碎带(韧性剪切带)发育,断裂为金银矿体的容矿构造,大断裂的活动为岩浆活动、岩浆热液上侵提供了通道。富含大量的Au、Pb、Zn、Ag金属热液沿断裂裂隙带构造充填,由于物理条件中的温度及压强的变化而储集沉淀成矿。本区为中温热液裂隙充填型矿床。

(1)区内硅化、绿泥石化、高岭土化、绢云母化和黄铁矿化是寻找铅锌银多金属矿化的重要标志;次生石英岩化和萤石化是寻找金矿化的标志之一。

(2)区内Pb、Zn、Ag、Cu、Bi、Mo、As、Sb、Hg等多元素综合异常是寻找铅锌银多金属矿化的重要找矿标志。

(3)地化异常区内1∶1万激电中梯测量呈低阻高极化(ηs为4.0%~7.2%)激电异常或中等极化激电异常区也是多金属矿床的重要找矿标志。区内正、负地磁异常转换区也是成矿的有利地段。

(4)以寻找韧性剪切带型及构造蚀变岩型金矿是本区重要的找矿方向

目前本地区已发现金、铬镍、铜、铅、锌、多金属等矿产多处,其中距离本区较近的矿床有2处:毛东庙小型金铜矿床及伊胡塞金矿床。两处矿床断裂构造性质、岩浆活动期次、围岩蚀变、赋矿岩石及成矿类型与本区具有相似性,可供类比分析研究。