敦煌日记

2019-01-17

早上醒来,往窗外看,天已经大亮了,对面屋顶处可见润润的蓝。手机闹钟还没响。看了一眼,才六点。难得醒得这么早。这是被敦煌的天光叫醒的。天光也是有声音的啊。

洗漱完毕,去吃早餐。住的这家民宿叫“敦煌画院”,听着像个官方机构似的,却是一间纯民宿。餐馆叫作“清莲素食馆”,全都是素菜,这很合我的心。结婚之前,我一直吃素,结婚之后才开始沾上荤腥,蛮符合饮食男女的规律。如今的口味又开始偏素,莫不是有清水出尘的倾向7

出发时间原定是八点。七点半走進餐厅,里面还没什么人,冷冷清清的。拿好了莱,进到一个隔断,才看到网络大咖茶哥坐在那里。昨晚才认识的,他是上海人,带着上海人特有的腔调,清傲温和,稍显冷峻。他在看手机,面前只有一碗粥。我们打了个招呼,彼此静静吃着,没有多话。

这个活动的邀请方是“今日头条”。这两年,相比于文学界的活动,我对这种跨界活动的参与更有积极性一些,因为更有意思。此次活动主题是探秘敦煌“未开放区域”。所谓的“未开放区域”,指的就是没有向游客开放的正在修复中的洞窟。敦煌我已经去过两次,按说很难再有兴致,可是地方和地方不同,新疆、内蒙、西藏、云南和贵州这些地方我都去过不止一次,每次去却也都是兴致盎然。敦煌自然也是如此。更何况还有“未开放区域”的诱惑呢?

距离上次去敦煌,怎么说也有十年以上了。比十年之前,如今的自己,也许更适合看敦煌。年轻时候,旅行的意义就是看稀罕,赏风景,打卡拍照。年纪渐长,才知道,风景在那里,什么景入什么眼,既和旅行者有关,也跟旅行者的心境阅历有关。即便是同一个人,二三十岁和四五十岁看的是同一处风景,感受也不会一样。“感时花溅泪,恨别乌惊心”,怎么可能一样呢?

从郑州到敦煌没有直达的航班,常规是从兰州转机,昨天我从兰州到敦煌的第二程是春秋航空的航班,办理登机牌的时候,居然要求我必须托运行李。箱子是标准的登机箱,没多少东西,轻得很,从没有托运过,乍一听到要求托运的指令,真是不爽。听到加收行李费75元,就更不爽。不过也没有过多争执,只是评价了一句“你们真奇葩”。

飞机一起飞,就开始颠簸,听播报说是遇到了气流。要翻越祁连山,有气流也是正常的,可我也怀疑这个航空公司飞行员的水平。但凡机身稍微平稳几分钟,就有乘务员出来兜售东西,真真也是够了。同机有一批中学生,穿着统一的服装,应该是暑假旅游去的,如今这叫“游学”了——在旅游中学习。飞机一有大幅度颠簸,他们就会惊呼。原以为他们是害怕,后来才知道他们只是夸张地表达自己的激动和兴奋。气流贯穿了整个航程。下飞机的时候,我听见有孩子说:“这飞机坐得,跟过山车似的.过瘾!”

还看到了雪山。祁连山自然是应该有雪的。雪山出现的时候,我就目不转睛地盯着看。雪山如同神迹,是最让我敬畏的人间景致之一。每次在飞机上看到雪山,我都会忍不住想象,如果飞机失事,掉落在雪山上——当然是天雷地火,血肉横飞,而不是投入了母亲的怀抱——可我就是忍不住想象,是否能触到雪的清新冰凉。而在陆地上遥望雪山,比如在新疆遥望博格达,在林芝遥望南迦巴瓦,在玛旁雍错遥望冈仁波齐,我却从未有过一丝欲念,想要攀登到雪山顶上。真的,从未有过。有些存在,只适合遥望,只适合膜拜,只适合敬仰,只适合保持距离。这样才是最好的,最美的。是的,是这样的。

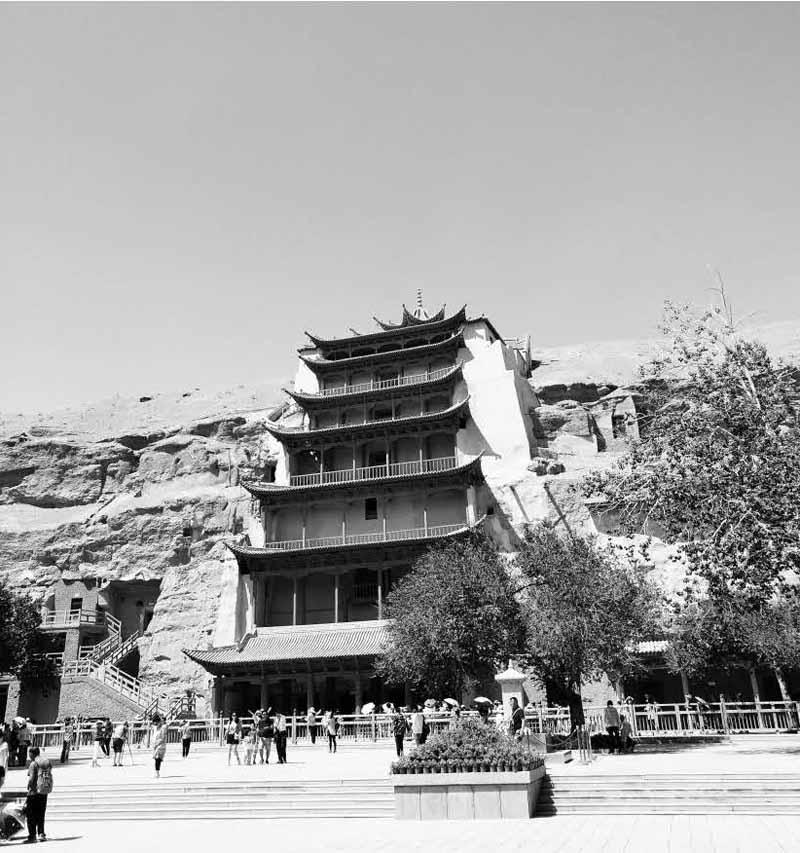

莫高窟标志性建筑“九层楼”

在飞机上,我喜欢选靠窗的座位,用手机拍照。什么景致都喜欢。河南的大平原,初春麦苗的嫩绿.深秋玉米晒在屋顶上的金黄,都是好看的。工厂区红红蓝蓝的彩钢屋顶,也是好看的。飞机飞得再低一些,就会看到大片大片的树,那么密集。在路上行走的时候,会觉得树木是稀疏的,一棵和另一棵之间,有好几米呢。可是在飞机上俯瞰,它们就都被抹在了一个大而化之的色块里。

而在这大西北,另有一番景象。大漠的曲线,惊人的细腻。颜色乍一看很单调,仔细瞧去.却能分出无数层次来。那些道路,那些水流过的痕迹,那些似乎是什么崩溃后从山坡上倾泻而下的由窄到宽的巨伞形状,都有一种惊心动魄的美。至于西藏,从飞机上俯瞰,更如仙境。有一次,我从拉萨返程,看到了怎样一幅景致啊:最上面是雪山,洁白的巍峨的不可亵渎的雪山,然后是逐渐浓翠起来的山谷,一道山谷挨着一道山谷,每一道山谷都有白云漂游,在山谷的最底部,是宝石般的绿色河流……那一刻,在心里跪下了。

早饭过后,八点一刻,我们在大堂集中,准备出发。整个团队有将近三十个人,嘉宾九个,摄像组十个,其他的是“今日头条”的工作人员。发了统一工装,是黑色T恤,前胸后背都打了“未开放区域”,还发了一把小扇子,扇面上也是“未开放区域”。

上车,出门,向右一看,原来紧挨着酒店的就是夜光杯博物馆。我第一次来甘肃,就买了一盒子夜光杯,至今也没打开用过。曾经也是个购物狂,每到一地就是买买买。如今终于稍微学会了控制——昨晚在夜市,也还是没有控制好。朝南方向,远远看到呜沙山。呜沙山,月牙泉,二者不可切割。《月牙泉》那首歌自是耳熟能详:

就在天的那边很远很远

有美丽的月牙泉

她是天的镜子沙漠的眼

星星沐浴的乐园

从那年我月牙泉边走过

从此以后魂绕梦牵

也许你们不懂得这种爱恋

除非也去那里看看

清澈,纯真,忧伤。说实话,歌词未见得很好,歌的魅力归根结底还是音乐占了最重的份额。

第一站是敦煌石窟文物保护研究陈列中心,百度资料如此介绍这个中心:“……与莫高窟隔河相望,占地面积2万多平方米,建筑面积5千多平方米。由日本政府无偿援建,于1992年2月开工,1994年3月落成,是中华人民共和国和日本国友好的象征。”

在外面的广场上等工作人员办手续的时候,我注意到了“敦煌石窟文物保护研究陈列中心”这几个巨大题字,落款是段文杰先生。

段文杰先生,我久仰其名,对他有更多的了解,却是因为随身带的《莫高窟史话》。这本书是敦煌研究院编著,樊锦诗先生主编。段先生是敦煌研究院第二任院长,樊先生是第三任,刚刚卸任。昨天下午则是刚刚上任的新院长赵声良先生的首次公开演讲,我因到得晚,没赶上。我随身带的另一本书就是赵先生的著作《敦煌石窟艺术简史》。窃以为,对一个学者而言,认真读他的著作,是更有意义的。——说来不好意思,我曾一直把敦煌石窟等同于莫高窟,读了他的书才知道,莫高窟是敦煌石窟,敦煌石窟却不止于莫高窟,还有西千佛洞,还有榆林窟等等。

在诸如此类边走边读的过程中,也渐渐懂得了读万卷书行万里路的真正意义。

还说段文杰。他出生于1917年,1940年考入国立艺专国画系,师从潘天寿、林风眠等人。1944年,他看到了张大千、张子云等人在重庆举办的“敦煌壁画临摹展”,就有了奔赴敦煌之意。1945年,他毕业后去往敦煌,在兰州时听到了敦煌艺术研究所解散的消息,非常失望。此时正好碰到了常书鸿先生——时任第一任院长,常先生说,自己正准备去重庆,为复所努力,让段先生在兰州等待。1946年,段先生跟着常先生来到了莫高窟,再也没有离开。

拜祭敦煌学者公墓

是的,再也没有离开。他和常先生都是。

给我们讲解的是位中年女士,姓宋,我们称她宋老师,宋老师相貌端丽,体态丰腴,颇有唐朝美人的韵味。她说这个中心有八个复制窟,都是精选出来的西魏、隋代、唐代等各时期的代表窟。

哦,是假的。不知谁感叹了一句。

不能说是假的,只能说是仿真。都是一比一按原窟严格模拟。她严肃地纠正。

我暗笑。却也认同。

开始了。有摄像组跟着,我们这帮人就有些……怎么说呢,用河南话说,有点儿“带样儿”。遵照导演的指令,这儿来一遍,那儿来一遍,颇有些引人瞩目。摄像机意味着什么?焦点的聚集,视线的聚集,关注度的聚集……那个可以预见的片子,让参与的人多多少少的,不由得都有了些镜头感。不自然,容易变形,这简直是一定的。

在嘉宾群里,我尽量往后撤,怕自己显眼。像我这种银盆大脸的人,上镜一向难看,所以很知趣地想要潜伏,可是就这么几个嘉宾,想要潛伏到底也不大可能,且只有我一位女嘉宾,因此也时不时地被推到前排。没办法,只有忍受。

时间关系,只进了两个洞窟。进完了,以为要结束了,导演又说,需要补拍提问的镜头。我别的没有,就是问题多。好吧,我来。我的问题是,莫高窟壁画里最为经典的反弹琵琶图,仅仅是一种艺术想象,还是可以在生活中实现?——对第112窟的观无量寿经变中的那个反弹琵琶图,我印象最为深刻,可以说是日日相见。二十多年前,《读者》杂志曾赠给我一个金光闪闪的小牌牌,刻的就是这个反弹琵琶。

宋老师说,她的个人观点,是倾向于可以在生活中实现的。原因么,真正的艺术不是空想,必定来源于生活。另外就是,有不少人都做过实验,果然实现了。只是反弹那一下,持续时间很短。总之,就是象征性的,是仪式感很强的一个动作。不过,那一瞬间,就是全场的高潮。

接下来就是进非仿真的莫高窟——这真是有点儿绕啊。去往莫高窟的路两侧,绿化得很好。怎么说呢,似乎过于好了。绿草茵茵,鲜花遍地,虞美人、万寿菊、八瓣梅……环顾四周干旱焦渴寸草不生的戈壁和山峦,觉得眼前这景致,有些魔幻。

不一会儿,就看到了莫高窟的标志性建筑:九层楼。这九层楼是印在莫高窟门票上的,如同洛阳龙门石窟的门票印的是奉先殿的卢舍那一样,足可见其重要性。九层楼是俗称,官称是第96窟,里面是莫高窟第一大佛像,高达35.5米。因此还有一个俗称是“北大像”。九层楼正前方是刻有“莫高窟”三个大字的牌坊,这是所有游客都会留影的地方,我前两次来,都在这里拍了照。回头把上两次的照片找出来,估计可以清晰地看到一个人是怎么以悬崖下跌的速度老去的。

游客的队伍很长,前不见头,后不见尾。宋老师说,暑假总是这样人满为患,对景区而言压力挺大。人多,对洞窟的伤害就大。五个人和五十个人,在空间那么有限的洞窟里,温度能一样吗7湿度能一样吗?

莫高窟的旺季是什么时候?我问。

五月份到十月份,都属于旺季。其实,其他淡季来看,也相当不错。

淡季你们也上班吗7问过后就觉得自己的问题好白痴。

是啊,上班。她很平静。说尤其是冬天,尤其是冬天的雪后,没有多少游客,那个时候的莫高窟,特别特别美。

雪后的莫高窟,让我充满了向往。

因为获得了特权,我们没有排队。但很快被通知,只能进两个窟:231窟和341窟,且每窟只能进六个人,含一个摄影。于是工作人员把我们进行了紧急分组,分成两组,文化组和旅游组,文化组五个人,旅游组四个人。

文化组有盛哥、茶哥、宫殿君、柳下挥,还有我。盛哥的领域是古代匠作工艺,也是美食家。宫殿君是以解说故宫起家,粉丝有两百多万,自称小君。有人开玩笑叫他宫宫.他既腼腆又坚决地表示。柳下挥是信阳人,我的小老乡。也和我一样,说话的口音很不像河南人。我的老家在最豫北,方言口音是晋方言区,他的老家信阳是河南最南端,和湖北挨着,估计是属于鄂方言区吧。

屏声静气地,我们几个鱼贯而入,进了231窟。窟里光线昏暗,适应了片刻我才看到,里面有三位技师在静静工作,整个窟内鸦雀无声,和外面的喧闹仿佛是两个世界。站在窟里,我们的声音都不由自主地低了起来.怕打扰了他们以及墙壁上的壁画。

231窟外观

亏得《莫高窟史话》,我对此窟之前有所了解。此窟开凿于公元839年,是中唐的代表窟之一。此窟是吐蕃统治时期阴嘉政阴嘉义兄弟所建,亦称阴家窟。阴氏、索氏、张氏、李氏、翟氏等,在敦煌历史上都是世家豪族,既有社会地位,也有经济实力,这些大族在莫高窟所建的,都有家窟。且往往在艺术上格外精湛,当然花钱也更多。这些家族为了巩固地位,也会强强联手,互通婚姻,阴氏兄弟的母亲出自索氏就是例证。

阴氏和索氏,这两个姓氏都是大有可说。索氏是商王帝甲的后代,因子丹被封于京索间而始以索为姓。阴氏是殷王武丁之后——我大中原的历史真是源远流长,从如此遥远的支流也能清晰地回溯到根由。相比于其他大族,我更感兴趣的是阴家的故事,太精彩了——大家族的血泪史,在文学价值上往往是一个巨大的宝库。这比喻很残酷,但是准确。

陈菊霞在《敦煌世族与莫高窟营建》一文中写道,大约在汉代,阴氏有先人自河南南阳新野而来,在河西地区从军征战,得以世居敦煌。到了隋唐五代宋,家族格外强盛,除了以军功显赫外,还和武则天称帝有关。武则天称帝后,地方官员为了迎合她,就频奏祥瑞,营造主旋律气氛。沙洲刺史所奏的四件瑞事里,有一件就和阴氏有关。说是阴嗣鉴看见了一只五色鸟。阴者,母道,鉴者,明也。预示着母道将明——这附会的能力,不服不行啊。“北大像”也是阴氏积极参与所造,可谓为了武则天竭力做了宣传。

但敦煌也曾长期失守,被吐蕃统治。在吐蕃统治期间,阴伯伦一家就成为了吐蕃的主要目标,恩威并施的拉拢之下,阴家众多子弟都出仕吐蕃,日子虽然太平富贵,甚至可谓一门荣宠,却也有难言深痛。阴嘉政即阴伯伦长子,晚年常常忧郁不已,认为自家忠义有亏,于是和弟弟阴嘉义开窟求功德,第231窟由此得建。此窟东壁门上有阴嘉政之父阴伯伦及其母索氏的供养像,壁画上的阴伯伦头戴璞头,靴袍革带,索氏头梳抛家髻,长裙帔帛,夫妻两人都是汉家装束。——此时他们都已经亡故,所以可着汉装。那些在世的阴家人,还都必须穿吐蕃装。与之异曲同工的是,第61窟的曹氏家族壁画上有着莫高窟最多的女供养人群像,东壁门南四个贵妇,原配夫人被排在最末,回鹘夫人最前,嫁给回鹘可汗为妻的女儿排在第二,嫁到于阗的另一个女儿满头翠玉,也排在母亲前头。服饰的意义不止于服饰本身,恰如排位的意义不至于排位本身。各种滋味,一言难尽。

负责接待我们的修复技师是杨韬老师。他穿着蓝色工装,小麦色皮膚,身材健壮,面目敦厚,一看就是典型的西北汉子,说话也是浓浓的西北口音。他腿脚不太好,似乎是受伤了。可他也不歇着,陪着我们,随时回答我们的提问。我们不提问的时候,他也不多话,就那么安静地等待着。讲到修复的细节,他的话才多了起来,说他在摸索尝试更好的方法。他把我们引到一面墙前,用手电照着一小块地方,那地方,也就是大拇指指甲盖大小。他说,他修复这么小的地方,也用了大半天。

看见有一位相貌娟秀的女技师,我便蹲到她身边,想和她聊几句,可她专注的样子却让我不大好意思打扰了。只是打了个招呼。她微微地笑了笑,那一瞬间,她的眼神,真是清澈。

文物修复种类很多:雕塑、书画、壁画、器具……对于文物修复,我仅有的知识都是从《我在故宫修文物》一书中读来,一读方知深似海。不不不,准确地说,像我这种水平的,连海也不知,大概也就是拿着望远镜望见了海的蓝吧。

后来我看茶哥发的“头条”,说“……虽然曾经来过十几次,看过许多窟,也在日常聊天中,眉飞色舞地为自己看过多少窟而骄傲自吹,但每一次,当脚踩入,依旧是那种难以言状的,不敢呼吸的震撼。我想,我所能想的,便是‘一花一世界,一窟一宇宙……脚下的雕花地砖,那是西夏的遗物。据说,美国专家曾给这些西夏方砖估价过,每块8万美元,现在为了谨防游客踩踏,已用木板覆盖上。”

地砖这么贵,我确实没有留意过。——是因为觉得贵才想留意的吧?是因为贵而觉得应该好,而不是因为好而觉得应该贵。这就是我的思维,也是如我这般俗人的思维吧。

莫高窟顶的麦草治沙网格

上到二层,就看到了完整的窟顶,为覆斗形,专业称呼是“华盖式藻井”,周围布满千佛,飞天旋绕。看西壁,有三身塑像,中间造型奇特,资料中说这是双头佛像,“此像一身二头,高肉髻,身着袈裟,两手下垂,两手下各站一人,身穿长袍。据史料记载,这是源于古代犍陀罗国(今巴基斯坦)的双头瑞像。……西壁龛外两侧分别画《文殊变》和《普贤变》。南壁画《天请问经变》《法华经变》《观无量寿经变》;北壁画《弥勒经变》《华严经变》《东方药师经变》。东壁门南画《报恩经变》,门北画《维摩诘经变》。”——全都是经变题材。所谓经变,描绘的都是佛经内容或佛传故事。新的经变题材在吐蕃占领时期层出不穷,多姿多彩,多种多样,有效地拓展了莫高窟的艺术格局。“家国不幸诗家幸”,对于壁画而言,似乎也是如此。

东壁门处,是阴伯伦和索氏的像。我站了一会儿,很想对他们说些什么,在心里默默的。可是,到底也没有想出什么话来。

出了洞窟,阳光灿烂。我不由得眯了眯眼睛。仿佛重新来到了这个世界。

窟门口的北墙上方有一串外文字母。不像是英文。

这是什么人留下的?会不会是当初那批盗宝人?我问杨韬老师。

有可能。

可以拍照吗?

可以。

等我拍完了,杨韬老师指着窟门口的南墙上方,说,这是张大千留下的编号,还有一点儿痕迹。

下一个行程,是去了解莫高窟顶的治沙工程。之所以要治沙,是因为敦煌城西的沙漠以每年三四公里的速度在东移,如果不进行预防性治理,在不远的将来,莫高窟被流动的沙漠淹没。诸多历史资料里都记载,那个著名的王道士来到敦煌后,发愿要重修莫高窟,可他着手做的第一件事,就是清理窟中的流沙。张大千他们来到莫高窟初期,工作内容中的重要一项,也是清理窟内的流沙。

对于莫高窟而言,流沙是风景,也是灾难啊。

留守在九层楼前的一个“头条女孩”把她的黄纱巾给我戴上了,说戴上了更防晒。很快我就明白了她的用意:一开始拍摄,我打着的遮阳伞就被导演命令收了起来。没有帽子,也没有伞,再没有一条纱巾裹一下,我恐怕真的扛不住会中暑,晒黑不晒黑的倒是非常次要。

必须要爬到窟顶。听起来有些好玩,爬起来却不那么好玩。我们慢慢爬上一个弯道,边走边说,会不会让我们再走一遭啊7果然一语成谶,摄制组就让我们又走了一遭。

想想刚刚祭拜过的常书鸿和段文杰这些前辈们,有什么可埋怨的呢7再看看摄制组的小伙子们,也没有什么可埋怨的。他们拎着那些沉甸甸的昂贵机器跑来跑去,不知道比我们多走了多少路,头顶上还有无人机在拍。被上下左右三百六十度无死角地关注着,我们已经很舒服了。——在历史上,在爬这个弯道的所有人里,我们应该是比较舒服的。在眼下这个团队里,我们就是最舒服的。

终于上了窟顶。眼前就是平地,不,准确地说,是平平的戈壁。一条大路中分,我们走在大路上,前面望不到尽头。这路,真是让我有些绝望的。

道路右侧有一排栅栏似的网,据说,那边就是正儿八经的莫高窟窟顶。左边,是鸣沙山的沙山轮廓。道路兩边的掺杂着石子儿的戈壁滩,是人造的,是用胶粘成的——较之于沙漠,戈壁滩还是更温情的存在。往正前方最远处看,天是润蓝的,然后,天地相接之处,渐渐白了起来,成了浅浅的蓝,如河,如湖,如海。总之,如最最大片的水面。——像我曾经看到过的沙市蜃楼,没错,就是沙市蜃楼。在新疆,在甘肃,在广袤的戈壁滩的视野极限处,我都看到过沙市蜃楼。有一次,甚至看到了水草丰茂,有舟划行。只是等到接近之后,你就知道,什么都没有。除了戈壁,还是戈壁,除了沙漠,还是沙漠。

有很多蜥蜴在我们的视线里蹦蹦跳跳。我们瞄准了一只,围着它拍照,它居然就乖乖地固定在那里,眼神颇有些吃惊地任我们拍照。

你是特意来为我们摆pose的吗?

你这么配合,想当网红吗?

大家你一言我一语地和这个小精灵对话。它只是呆萌地看着我们,一动不动。等我们拍完照,它就蹦蹦跳跳地走了。

再见啊小可爱!

去吧,去今日头条找你的照片去吧。

这么漫长的道路,却只有一公里。难以置信。我觉得有十公里那么长。太直太长的路,是会有无限遥远的幻觉的。

应该是治理有效的缘故,这片沙漠不全是沙,还有一些植物。是高高低低的草,有的尚存绿意,有的枯死了。可即使是枯死的草也让我感觉亲切,至少比纯沙漠要强一些。

走了好大一会儿,有值守的项目负责人从一丛丛枯死的高草中走出来,接应住了我们,带我们去看治沙的麦草网格。他边走边介绍说,麦草网格固沙这种办法是纯国产,是敦煌人经历了多年研究和实践总结出来的,应该是目前效果最好的最先进的,可进度却不可能很快。他说,我们看到的这片不到两平方公里的网格是六十人天天作业,坚持三年完成的成果,每个网格的寿命却只有七到十年。

男士们一个个都上手去做了一个网格,我看着就怯,可作为唯一的女士,此时也得有些男女平等的意识,便也上手,去干了一会儿。铁锹是特制的,很沉。下端并不是圆弧形的锋刃,而是棱角方正的铁板,钝钝的。动作要领是:双手握着铁锹,直直地往下砸,把麦草砸进沙里。一米见方的沙网格,就是这么一点点砸出来的。砸好之后,从格子中心深挖出了一个坑,把挖出来的沙子堆在四边上,让麦草城墙更牢固一些。

一个网格还没有完成,我似乎就要虚脱了。烈日下,我喘息着。环顾周围,他们,穿着深蓝色工装的他们,又开始了默默的工作。

游客们在下面看窟,他们在窟顶治沙。就是这样。

我想问问他们的工资。到底没敢开口。我怕太少了对不起他们。尽管不是我给他们发工资,我也会觉得对不起他们。而且,我也清楚地知道,即使觉得对不起他们,也改变不了什么。

终于回去。众人一路走着,无话。

回到了九层楼前,仿佛又是一个新世界。休息,喝水,逛商店。文创产品不是很多,无非是明信片、冰箱贴、挂盘、包包之类。主要的图案都是飞天,各种各样的飞天。飞天真好看,真让人爱!

上车就睡着了。脑子并不怎么想睡,但是身体不依,它累了。

似乎只是打了个盹,一睁眼就到了莫高学堂,在这里要进行今天最后一个规定行程:画壁画。进到学堂里,在蒲团上坐下,蓦然看到面前摆着的小壁画正是第112窟的观无量寿经变中的那个反弹琵琶图。对面坐着的是雷探长,他的也是这幅。好吧,对坐,对画。——准确地说,是对涂。线条明明已经画好了,我们要做的,只是涂色。这画不是在一般的纸上,而是在一小块模拟的墙胚子上,厚度约有一寸。壁画壁画,这就是壁了。

泡开了小毛笔,打开了国画颜料,开始下手涂。相比于画线条,涂色似乎容易一些,但一下手就知道不容易。想要翻看原图,老师不允许,说会限制想象力。

“孩子们来这里,我们都是这么要求的。你们也一样.”

这是把我们当孩子们了?也好。尽管我们肯定不如孩子们,但能够像享受这份待遇也不错。可是,想象力啊,你在哪里呢7早就被紫陌红尘消磨殆尽了吧。脑子里能回忆的,只有看了无数遍的原图。恍惚记得有青、黄、绿……管他呢,凭着感觉走吧。再看对面的雷探长,下三五初二,雷厉风行,刷刷刷的,把原来的线条都大改了。他说他要的是北魏风格。那我还磨叽什么呢?

真正开始之后,就不再犹疑和焦虑。心也越发静了下来。一笔,一笔,着了魔似的,不再想其他。这是一种奇妙的感觉。画似乎是静的,人似乎也是静的,但是人去画的时候,哪怕只是涂色,静就变成了动。而这动,又是静静的动。

老师巡视过来,表扬说我还是体现出了唐代壁画的风格。我心更定。是啊,我爱唐代。不仅仅因为我是个胖子。每个朝代都有每个朝代的气质,唐代的气质,雄浑,艳丽,阔大,强悍……太迷人了。

沉浸在其中,不知不觉,就进入了这个小小的世界。听不见别人的说话,也忘了关注摄像机在拍谁,之前我总怕镜头对准我,一对准我,我就不由自主地紧张起来,哪怕貌似再自然,也是紧张的。

也感觉到了寂寞和孤独。不由得想起了千年前的那些画师,多年之前的他们,又承受了多少艰苦?——又忽然,觉出自己的这种揣测,有一种难以描述的无知或者轻浮。不是么?难道他们只有艰苦么?肯定也有什么更宝贵的获得来回报这种劳作吧,否则长年累月地在这里,岂不是自虐?只是他们获得了什么,我们无从知道而已。也因此,我们认为的苦,只是我们的,不是他们的。

都画完了,老师让大家讲讲心得体会,每个人都乖乖奉命讲了一段,都讲得很认真。这情形,真像小学生在开班会。每个人看起来都有点儿被清洗的感觉,被这茫茫戈壁和沙漠清洗,被这沉默的壁画清洗,被常书鸿、段文杰他们清洗。

八点半,导演恩准我们可以吃晚饭了。这里上莱的规矩是先上荤的,荤的上够才上素的,也是有趣。有一些特色莱:手抓羊肉、酱牛肉、土豆泥、凉拌茄子,大漠风沙鸡尤其好吃——反正比昨晚夜市上的好吃。最后上的主食,居然还有面。面被大家一分而光,我没怎么吃。只尝了一口,觉得不好吃。没有我常吃的河南烩面好吃。

小柳吃了一碗面。看着空空的面盆,又要了一份。约我一起吃,我拒绝了,倒是吃了好些個蔬菜。吃够了莱,我就算饱了这一顿。男人们吃肉喝啤酒,有些慢。我便刷手机,躲不开的新闻是马伊刑和文章离婚,那就看吧。

消息是下午宣布的,两人的文案看起来还是一脸——或者该叫两脸——夫妻相。文章的是:“吾爱伊刑,同行半路,一别两宽,余生漫漫,依然亲情守候。”马伊刑的是:“你我深爱过,努力过,彼此成就过。此情有憾,然无对错。往后,各生欢喜。”其中的“一别两宽,各生欢喜”很面熟,很快就有人扒了出来,说是源自唐代的一份“离婚协议”。这份文书叫作《放妻书》,原存于莫高窟中。原文更为有趣:“愿妻娘子相离之后,重梳蝉鬓,美扫娥眉,巧逞窈窕之姿,选聘高官之主,弄影庭前,美效琴瑟合韵之态。解怨释结,更莫相憎;一别两宽,各生欢喜。三年衣粮,便献柔仪。伏愿娘子千秋万岁。”

读着这则文字,感觉有些恍惚。常常的,你以为遥远的东西,其实并不见得那么遥远。比如敦煌,总感觉是在这大西北,但其实,不经意间,它的某个碎片就镶嵌在了我们的生活中。什么是文化7这就是了吧。文化就是常常看不见,却能摸得着的,那种东西。不是用手摸,而是用语言,用文字,用最虚的却也是最实的那种形式。

晚饭结束,我和小梦说不跟大车回酒店,要打车去逛夜市,有三个人闻声也要和我们同行,其中有茶哥。五个人,打两个车有点儿宽松,打一个车有点儿凑合,当然,最重要的是也不符合规定。不过我们还是决定试试,于是就问司机,司机不以为意地慷慨答应。

夜市到了,为了便于行动,我们五个人又分成两个小分队,我和茶哥,还有小梦一组。最热闹的是美食叫卖:烤驴肉、烤羊排、炕锅、酿皮……昨晚我和小梦在这个夜市上就吃了炒榆钱,还点了啤酒和烤串,哪一样都没吃完。吃固然是重要的,但吃的不是味道,而是气氛。这气氛真是满盈盈的啊,满得要流溢了。

到了纪念品摊位,啊,我的自控力又远遁了:冰箱贴、木刻画、杏皮水、围巾……我和小梦在乱买东西上真是对脾气,看见什么都想买,昨晚我和她就硕果累累。我买了十几个冰箱贴,她买了几十个。我买了三个包,她买了六个。话说夜市上的摊主也好有文化,会指着冰箱贴上的图案告诉你,这是第几号窟的藻井,这是第几号窟的飞天,这是第几号窟的菩萨,这是第几号窟的经变图……一听他们讲,我就想买。

买吧,买吧。小梦撺掇我。

好吧,买。反正又不贵,反正这么好玩,买吧,买买买

女人啊。你们买这么多东西,拿回家也是放着,何必呢。茶哥感叹。

女人买这些东西,就像你们男人抽烟。一样是花钱,我们买东西又不伤身体,比你们抽烟还强呢。

那不一样。

有什么不一样!

茶哥宽厚一笑,不再和小女子们理论。他默默地走着,看着,拍着照。常常的,他仿佛隐身了。仔细一找,又总能看见他。不远不近的,就跟在我们身边。

后来看他发到群里的照片,拍得真好。

对了,昨晚在夜市的牌坊底下我们还看到了“丝路花雨”的路演。久违了啊,丝路花雨!很小的时候,我就牢牢地记住了这四个字,因为觉得这四个字组成一个词太好听了,太悦耳了。还记得电视屏幕上,那些娇艳妩媚的女子恍若仙子舞动的样子,对了,还有她们的宽腿裤——我一直认为喇叭裤的发明应该能从她们这里找到源头。

这么近距离地看着她们,几乎能听到她们的喘息声。周边一圈圈一层层的人,要么拿着手机不停地拍着她们,要么就只是呆呆地看着她们,仿佛她们是人间幻景。

这情形,不知怎的,让我也想落泪了。

想起了李白的词《清平乐·禁庭春昼》:

禁庭春昼,莺羽披新绣。百草巧求花下斗,只赌珠玑满斗。

日晚却理残妆,御前闲舞霓裳。谁道腰肢窈窕,折旋笑得君王。

是为君王吗?是吧。但也是为自己。自己也是君王。更是为每一个能把她们的美放到心里去的人。这样的人,哪怕是渔民、农人和樵夫,在欣赏和享用到这种美时,毋庸置疑,就是君王。

[资料提供者附言]:这日记,这么长的日记,当然不可能是当天记下来的。但是确实是我一点点回忆出来,如实记下的。这样的日记,也能称之为日记吧。最起码也是仿真日记——但不能说是假日记。但愿没有人和我杠。当然,即使有人杠,于我也无所谓。在这个问题上,我心安宁。

文中涉及到莫高窟的诸多史料均取自于《莫高窟史话》,敦煌研究院编著,樊锦诗主编,江苏凤凰美术出版社2009年出版。除了致谢并致敬,无以言表。

资料写作者:乔叶,作家,现居郑州。以上资料由作者本人提供。