耕作模式对夏玉米产量及灌浆特性的影响

2019-01-17孟战赢李小东韩卫红

孟战赢,李小东,郭 党,韩卫红

(洛阳农林科学院,河南洛阳 471023)

为了提高玉米产量,就必须对物理性状不良的土壤进行改良或采用适宜的耕作栽培管理技术。不同耕作措施对作物生长发育的影响不同,如连续多年实施土壤深松,会使土壤生态环境发生变化。秸秆还田对夏玉米的生长没有不良影响,甚至还能促进玉米的生长发育,提高玉米产量。秋收后不同深度的深松处理均能提高土壤含水量[1],有利于玉米后期的生长发育[2]。然而,深松耕作会导致玉米病原菌数量增加,致使玉米病原真菌及其病害的发生程度也随之发生相应变化,导致玉米病害加重[3]。秸秆还田能改良土壤,提高产量,但不同作物品种、不同产量水平条件下秸秆还田对土壤肥力及理化性状产生的作用有所不同[4~12],主要原因可能是速效K含量与秸秆直接还田有关[13]。对此,学界有不同的看法[14,15]。

学界对于豫西干旱少雨丘陵地区不同耕作方式对夏玉米产量及农艺性状的影响的研究还很少。为解决黄淮海西部地区土壤紧实、耕层浅薄、通气不良等问题,笔者通过定位试验研究了不同耕作方式对玉米产量及农艺性状的影响,通过机械化深松和深耕,配以秸秆还田,以为基于机械化的新型耕作制度改革提供参考依据,为生产上合理耕作提供依据。

1 试验方法

1.1 试验设计

2009~2012年连续4年在洛阳农林科学院试验地进行定点试验。试验地灌排方便,地势平坦,肥力上中等且均匀,便于调节和管理。土壤类型为褐土,土层深厚,质地均匀,基础肥力:有机质13.8 g/kg,全氮1.16 g/kg,碱解氮66.8 mg/kg,有效磷11.6 mg/kg,速效钾245.3 mg/kg。

试验设4个处理。CK:常规耕作(旋耕)+秸秆还田;CT:连续深耕+秸秆不还田;CTS:连续深耕(30~35 cm)+秸秆还田;SSS:深松40 cm+秸秆还田。采用大区对比试验,顺序排列,大区面积8 m×80 m。供试玉米品种郑单958,60 cm等行距种植,株距27.8 cm,种植密度60 000株/公顷。

1.2 种植管理

2009年度前期略旱,中后期雨水充沛,阴雨寡照,气温及光照正常。玉米于6月10日播种,10月1日收获,大喇叭口期(8月3日)撒施尿素150 kg/hm2,硫酸钾187.5 kg/hm2,分别于6月15日、6月25日、8月13日各灌水1次。2010年玉米生育期间热量资源充沛,气温适宜,但7、8月份降水量较往年偏大,7、8、9月份光照较往年偏少,阴雨寡照对玉米灌浆造成了一定的不利影响。6月15日播种,9月27日收获,施纯N 300 kg/hm2,P2O5150 kg/hm2,其中,1/3的氮肥和全部磷肥底施或苗期施入,2/3的氮肥在大喇叭口期追施;适时灌水。2011年降水充足,热量充足,但光照偏少,花粒期阴雨天气较多、日照持续不足。6月11日播种,9月27日收获。2012年玉米生育期间热量充足,平均气温和降水量与历年相差不大,日照时数比历年增加167.0 h。玉米生长中后期无大风、低温、冰雹等自然灾害,故而玉米能更好地进行光合作用,有利于玉米的灌浆,千粒重明显增加,穗重增加,玉米整体产量高于往年。5月30日播种,9月22日收获。氮、磷、钾的施肥量为纯N 240 kg/hm2,P2O5120 kg/hm2,K2O 150 kg/hm2。氮肥分为底肥和追肥(小喇叭口期)两次施入,比例为1∶1,磷、钾肥随底肥一次施入。

1.3 测定项目与方法

(1)基本农艺性状。测量株高、穗位高,测定叶面积;在灌浆后期测定空秆率、双穗率、倒伏率、病虫害株率等。

(2)灌浆参数。玉米抽丝期选择生长健壮一致的植株挂牌标记,在授粉后每隔6 d每小区取3个果穗的中部籽粒100粒,称其鲜重和干重。以开花后天数(t)为自变量,以开花后每隔6 d测得的千粒重为因变量(W),参照朱庆森等[15]和顾世梁等[16]的方法,通过CurveExpert 1.3软件进行拟合,得到logistic方程参数A、B、C(其中,A为终极生长量,B为初值参数,C为生长速率参数)。对所获数据进行拟合分析,并计算平均灌浆速率(V a)、最大灌浆速率(V m)、最大灌浆速率出现日(T m)、灌浆总天数(T)等参数值。

(3)土壤容重。环刀法测定土壤容重。测定深度0~60 cm,按10 cm分层,分层取土壤,烘干。重复3次。土壤容重(g/cm3)=烘干土样重/环刀容积。

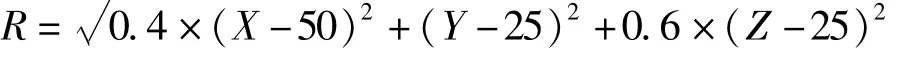

(4)土壤R值。于2015年试验后测定0~40 cm土壤R值。土壤三相比理想状态是50∶25∶25。采用冀保毅等[17]的土壤三相比偏离值R分析土壤三相比:

式中:R为所测土壤样品三相比与适宜状态下土壤三相比在空间距离上的差值;X为所测土壤样品固相的数值,X=100×(1-土壤孔隙度);Y是所测土壤样品液相的数值,Y=100×土壤含水率;Z为所测土壤样品气相的数值,Z=100×(土壤孔隙度-土壤含水率);0.4为土壤固相数据所占有的权重;0.6为土壤气相数据所占有的权重。

(5)考种计产。在收获期测定穗长、穗粗、秃尖长、百粒重,计算产量、千粒重、穗数等参数值,并计算出籽率和经济系数。

用Microsoft Excel 2003处理数据;用DPS3.01统计软件进行方差分析;采用LSD法进行不同处理间多重比较。

2 试验结果

2.1 耕作方式对夏玉米产量的影响

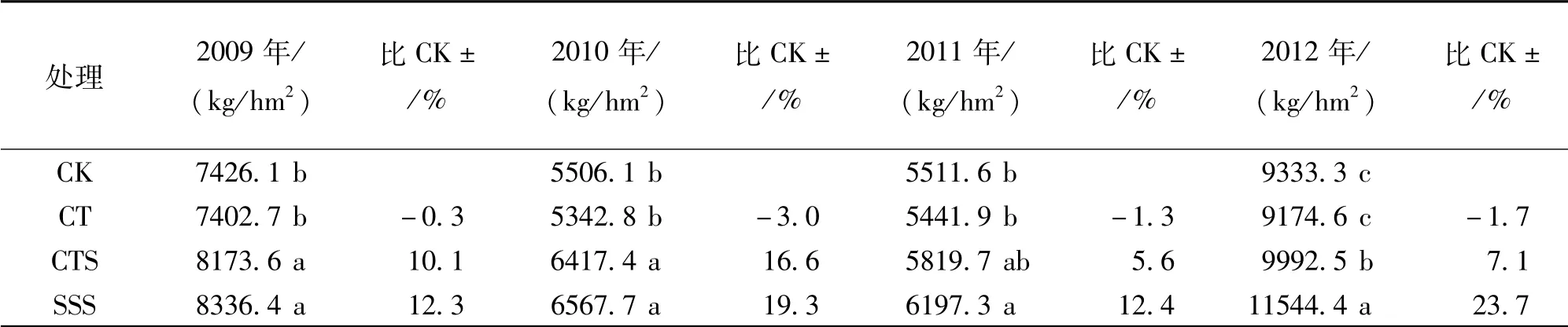

不同耕作措施对夏玉米产量的影响如表1所示。从表中可以看出,2009年SSS处理产量最高,为8336.4 kg/hm2,较对照增产12.3%,其次为CTS处理,较对照增产10.1%,且SSS处理和CTS处理产量相差不显著,但均较CT处理和CK增产显著,CT处理较CK减产0.3%;以后各年趋势与2009年相同,SSS处理分别较CK增产19.3%、12.4%和23.7%,CTS处理较CK增产16.6%、5.6%和7.1%,CT处理分别较CK减产3.0%、1.3%和1.7%。SSS处理4年平均较CT增产16.9%,CTS处理4年平均较CT处理增产11.6%。表明深松有利于提高玉米产量,秸秆覆盖较不覆盖产量有所增加。

表1 各处理玉米产量比较

2.2 耕作方式对夏玉米产量构成因素的影响

各处理产量构成因素如表2所示。从表中可以看出,不同处理间千粒重差异不显著,CTS和SSS处理较对照相比略有增加,CT处理的千粒重则较对照略有减少;CT处理穗长较对照短0.38 cm,CTS和SSS处理则分别比对照长0.01、0.24 cm;穗粗同样是CT处理较对照细,其他处理较对照略有增加;CT处理秃尖最长,CTS处理和SSS处理较对照分别短0.12、0.17 cm;SSS处理穗行数最大,而CTS处理行粒数最多;各处理出籽率均较对照高,且以SSS处理最高。从产量构成因素可以看出,与对照相比,CTS处理和SSS处理主要增加了穗长、穗粗,降低了秃尖,增加了穗行数和行粒数,提高了出籽率,最终增加了产量;CT处理在穗长、穗粗及穗行数上均较对照低,且秃尖较对照长,其最终产量较对照有所降低。

表2 各处理玉米产量构成因素比较(4年平均)

2.3 耕作方式对夏玉米灌浆速率的影响

灌浆速率反映了籽粒千粒重的增加过程,对籽粒产量的形成具有重要影响。从图1可以看出,4个处理的灌浆速率均呈抛物线趋势,散粉前期灌浆速率急剧增加,在散粉后25~35 d达到最大值,其后下降。散粉35 d之后,SSS处理灌浆速率均较CK大,而CT处理和CTS处理较CK小。SSS处理散粉后15 d前灌浆速率较小,之后灌浆速率最高,且后期灌浆速率较大。而CT处理在散粉15 d之后均最小。

图1 不同处理玉米籽粒灌浆速率(4年平均)

不同处理的灌浆参数如表3所示。从表中可以看出,SSS处理平均灌浆速率和最大灌浆速率均最大,较CK高0.4 mg/d·粒和1.3 mg/d·粒,CT处理最小,较CK低0.2 mg/d·粒和0.4 mg/d·粒;CTS处理最大灌浆速率出现日出现最晚,为散粉后29.7 d,较CK晚0.7 d,且灌浆总天数最长,为72.1 d,较CK长5.7 d。最终籽粒产量以SSS处理最大,较CK多2.2 g/1000粒,CT处理最小,较CK低3.1 g/1000粒。

SSS处理有利于提高散粉中后期灌浆速率,增加平均灌浆速率和最大灌浆速率,最终增加千粒重,而CT处理则较CK降低了中后期灌浆速率、平均灌浆速率和最大灌浆速率,最大灌浆速率出现日较早,灌浆总天数较少,最终千粒重最低。表明深松有利于改善玉米灌浆特性,覆盖有利于玉米籽粒灌浆。

2.4 耕作方式对夏玉米散粉后单株叶面积变化的影响

图2 不同处理灌浆期单株叶面积变化(4年平均)

叶面积是玉米植株光合作用的重要器官,随着吐丝后生育期的延迟,单株叶面积逐渐减小。通过对吐丝后单株叶面积减小幅度的比较,可以判断不同处理叶片持绿性和抗早衰的能力。从图2中4年处理灌浆期单株叶面积变化可以看出,随着吐丝后天数的推移,各处理单株叶面积均有所下降,其中SSS处理单株叶面积始终最大,而CT处理则始终最小,CTS处理和CK在吐丝20 d之后差异较小。因此,深松处理可以使单株叶面积始终保持较大,且下降速率较小,而CT处理则单株叶面积均较小,且下降速率较快。

2.5 耕作方式对夏玉米播种前和收获后不同土层土壤容重的影响

土壤容重和含水量直接影响土壤机械阻力。多数研究表明,容重对植物株高和地上干物质量都有影响。从播种前后玉米田土壤容重的变化可以看出,0~10、30~40和50~60 cm土层容重增加,而10~20、20~30和40~50 cm土层容重减小。收获后各处理土壤容重变化为:CT处理在10~20、20~30、40~50、50~60 cm土层容重较CK减小,在0~10、30~40 cm土层容重较CK增加;CTS处理则是在0~10、10~20、20~30 cm土层容重较CK减小,在30~40、40~50、50~60 cm土层容重较CK增加;SSS处理在0~10、10~20、40~50 cm土层容重较CK减小,在20~30、30~40、50~60 cm土层容重较CK增加(表4)。

表4 不同处理各土层土壤容重比较(4年平均) g/cm3

CTS处理在0~30 cm土层容重收获后较CK有所下降,CT处理则在10~30 cm土层容重收获后较CK有所下降,SSS处理则在0~20 cm土层容重有所下降。各处理在收获后耕层容重均有所降低,说明深松和覆盖有利于土壤容重的改善。CT处理0~10 cm和20~30 cm土层容重收获后较CTS处理容重增加。SSS处理在40~50 cm土层容重有所降低,说明深松对玉米根系下扎有利,但在20~30 cm土层容重有所增加,说明深松在打破犁底层方面需要加以改善。

2.6 耕作方式对不同土层土壤R值的影响

土壤R值是反应土壤三相比的物理性状指标,R值越小,土壤结构越接近理想状态。从表5中可以看出,实施处理后各土层R值和平均R值均有较大程度的降低。不同处理间不同土层R值有所不同,0~10 cm和10~20 cm土层SSS处理R值最小,且和其他处理差异显著;20~30 cm和30~40 cm土层则是CT处理R值最小,且和其他处理差异显著;各土层平均R值则是各处理和CK差异显著,而处理间则差异较小。说明多年的耕作试验改善了土壤R值,且各处理土壤R值均与CK有显著差异。

表5 不同处理及实施前后的土层土壤R值

3 小结与讨论

深松能够增加玉米产量,同时改善土壤物理状况[18,19]。本试验表明,深松处理(SSS)和传统耕作(CK)相比,4年平均玉米产量增加了16.9%,降低了散粉后植株叶片衰老速度,改善了土壤耕层容重和土壤R值,是一种有效的耕作措施,可以推广应用。秸秆覆盖在土壤表层能防止水分过快散失,改善了土壤表层结构,因此,较不覆盖处理增强了中后期玉米灌浆速率,增大了平均灌浆速率和最大灌浆速率,相应地最大灌浆速率持续时间也有所延长,从而增加了灌浆总天数,这也可能与本地区玉米后期经常降水量不足有关。该结果与张俊鹏等[20]的研究结果一致。

玉米—小麦连年轮作耕种,改变了耕层土壤容重。深松能促进作物对土壤深层水分的吸收,减少对土壤表层水分的消耗,提高了水分利用效率[21]。因此,对耕地进行深松或深耕是有效的增产和改良土壤的方法。玉米深松播种后,耕层土壤容重下降,提高了土壤孔隙度,降低了根系穿透阻力,能够改善玉米根系生长的土壤条件,提高土壤含水率,使根系粗壮,促进了夏玉米的生长发育[22~24]。玉米收获后土壤容重和R值的差异说明了深松对土壤物理状况的改善起到了重要作用。

作物收获后残留了许多秸秆,焚烧不仅污染环境,也是资源的浪费。本试验结果表明,秸秆覆盖较不覆盖不仅产量提高了11.6%,同时也改善了玉米籽粒灌浆状态,提高了玉米单株叶面积,有利于耕层土壤的物理性状改善。秸秆还田不仅可以增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,同时还可以保墒增温,促进作物生长,因此应该禁止焚烧,提倡秸秆还田。