基于大数据的电梯安全监管应用

2019-01-11金启华

◆金启华 / 文

编者按在今年9月举行的中国国际工业博览会质量创新论坛上,上海市特种设备监督检验技术研究院副院长金启华以《基于大数据的电梯安全监管应用》为题发表演讲,介绍了上海电梯故障应急三级网络、智慧电梯平台建设情况,展示了通过大数据研究,实现电梯故障预测及事故预防的数字化路线。本文根据现场速记整理。

电梯作为城市楼宇、交通站点和住宅小区等各个领域不可或缺的交通工具,已经成为公众日常生活和工作的一个重要组成部分。根据国家去年6月发布的数据,全国电梯总量已经超过340万台。而目前上海市电梯拥有量为24.8万台,数量和密度均为全球城市第一,并且以每年近2万台的速度增长。如此庞大的数量集中在上海这么点大的地方里,对我们的监督检验工作提出了非常严苛的要求。

我们上海市特种设备监督检验技术研究院(简称“上海特检”,SSEI),位于上海市中心城区的西北角,拥有的186位检验师是检验和科研的中坚力量。十大业务部门中的电梯检验所,拥有4个电梯检验室,承担市中心城区及部分郊区的电梯监督检验和日常的定期检验。秉承“安全责任重于泰山”的理念,2017年“上海特检”检验了17万台特种设备,其中仅电梯一项就达到12万台以上,占四分之三。

基于大数据电梯安全监管应用研究进展

我们通过研究运用大数据的先进技术,努力实现电梯故障预测和事故预防。

大数据是由数量巨大、结构复杂、类型众多的数据构成的数据集合,注重数据的关联性,基于云计算等数据处理与应用模式,通过数据的整合共享、交叉复用形成智力资源和知识服务能力。大数据经过处理具备更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力,将各种数据之间关联组合,形成海量、高增长率和多样化的信息资产,以产生更大的价值。

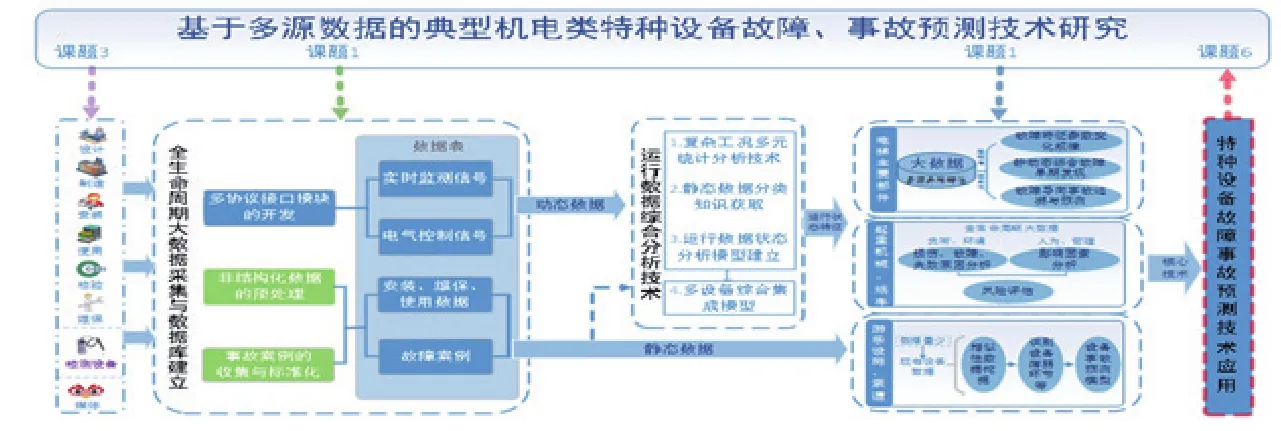

我们研究的路径大体上说,是利用无线传感、智能传感、二维码、RFID等电梯物联网前端技术的飞速发展,通过设计端、制造端、安装端、使用端、检测端、媒体端等多源数据,采集全生命周期各种静态和动态数据并建立相关数据库,经过数据预处理(数据清理、变形、分类等),聚类分析(分裂法、层次法、基于密度法等),关联性分析,后处理(知识提取、事故演化模型建立、试验验证等),逐渐实现知识应用(电梯故障预测、事故预防)。其中,电梯运行中发生的故障记录和历史上发生的电梯事故案例,是不可多得的珍贵数据来源,对开展多源异构数据的信息采集、数据挖掘、事故演化和预测预防技术研究意义重大,是我们向预防和减少电梯事故、提升公共安全保障能力的最终目标挺进的关键。

项目需要通过理论分析、数值模拟、试验测试实验认证等,取得初步的经验才能最终应用到实际中。目前,已经有1万多台设备通过各种方法接入了我们的平台。这次进博会,180多台电梯都是用远程监控的方法进行数据的采集输入。解决电梯安全问题的线路图,其实不仅包含了电梯,也包括整个机电类特种设备的事故预测预防。

图1 数据采集挖掘与应用技术路线

上海智慧电梯建设情况

我们针对电梯安全管理中存在的突出问题,开展了广泛的大调研。“要解决电梯安全问题,必须进行改革创新”这一观点已逐渐在全社会形成共识。从2014年《中华人民共和国特种设备安全法》颁布实施以来,经过不断讨论和完善,我市于2015年1月15日在上海《解放日报》刊登了上海市电梯安全解决方案。经过三年多的反复论证和不断补充完善,“智慧电梯”概念日渐清晰。

两个平台

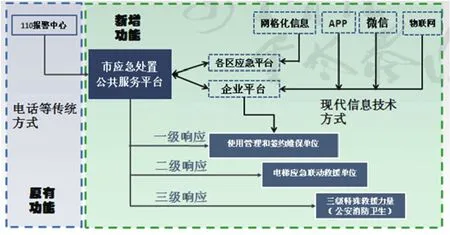

已经建成的市电梯应急处置公共服务平台,作为智慧电梯重点建设的两个平台之一,是智慧电梯管理的重要组成部分,应急平台致力于解决电梯安全中最根本、最迫切、最关乎人身财产安全的电梯应急处置和救援问题。

另一个平台在上海市质量技术监督局里,叫“智慧电梯综合服务中心”。它既是一个电梯大数据中心,又是一个指挥的中心。这两个平台构成了我们的一期平台,已经建成。此外,我们设想中应该还有一个基于大数据的一体化智慧电梯专业管理服务平台,应属于未来的二期平台。

早在2003年,上海市当时的电梯总量已经达到6万台,社会上要求加强管理及监管的呼声非常强烈,8家大型电梯生产企业便共同组建了“市110电梯应急救援服务平台”,这也是本市最早建立的电梯应急联动救援机制。2005年救援网络扩容升级,参与联动救援服务的企业发展到17家企业,建立了76个救援点。2007年的时候,徐家汇突发大面积停电事故,应急平台连续接到困人报警54起,并立即处置妥当。如果没有这张网,没有后援队伍,要进行快速调度、同时安排54个地点的人员解救是不可想象的。其后,应急平台又为许多大型活动、会议保驾护航,并从原有的企业平台上升为政府平台。截至2017年底,累计接报26529次,实际解困乘客4850人,平均年解救乘客被困约350人次,差不多1天就要解救1人。不能不提的是,本市电梯制造企业,承担了大量的社会责任,在电梯应急救援中发挥了重要作用。

随着电梯数量的迅猛增长,仅靠“用人员叠加”的办法已很难胜任安全防护的任务,因此必须想方设法嵌入现代科技,整合资源,提高我们的技术手段。

三级响应

图2是整合后的应急平台架构,可以看到:应急平台对接各区和相关企业平台,汇总来自110报警中心、网格化管理信息、手机APP、微信、电梯物联网等信息,具备原110平台全部功能,既可以通过原有的电话等传统方式处理电梯紧急事件,又可以通过现代信息技术方式传递、监控电梯紧急事件信息,并在线下重新梳理、科学布局了覆盖全市的电梯三级救援网络。第一级救援响应来自电梯使用单位和签约维保单位,现在已发展到1560个左右;第二级救援响应来自比较老的单位的抢救点,已经不是原来的17家单位,而是所有的维保单位都参加了,所以这个二级联动救援网点达866个,包括了现在发展非常快的郊县城区,尤其是郊县住宅小区。第三级救援响应来自政府相关部门。应急平台接到困人报警信息后,首先通知一级救援网点(也就是困人电梯的签约维保单位)进行救援;如果一级救援网点无法及时响应,则立即通知二级联动救援网点(即电梯应急联动救援单位)进行救援;如果附近的二级救援无法响应或遇到复杂救援情况,则通知由公安、消防、卫生等组成的三级特殊救援力量(其中,主要是消防部门)。他们有完备的交通工具、解救设备,到现场之后能采取更有力的措施。但真正需要消防部门出面解决问题的场合,目前为止上海只有1例,那是因为电梯停在了大厦最顶楼,上不去也下不来,只能出动消防官兵把人解救出来。

目前,电梯应急平台主要接收来自110报警中心的困人信息,今后将进一步接收来自公众服务的信息以及来自电梯企业平台的电梯物联网报警信息。

标准引领升级

为保证平台建设对标国际先进水平,也为了保证各平台之间数据交换顺畅,整个平台的建设非常注重标准的引领。我们专门组织编写了《电梯应急处置服务平台基本要求》、《电梯应急处置公共服务平台建设的功能要求》和《智慧电梯监测终端要求》等标准。

其中,《电梯应急处置服务平台基本要求》可称为企业版应急平台标准,规定了企业平台建设的基本要求,包括平台的功能、公共输出接口与协议,设备的数据、代码、格式及输出要求,电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的设备基本构成等。《电梯应急处置公共服务平台建设的功能要求》可称为政府版的平台标准,规定了包括构架组成、功能要求、平台软硬件系统技术要求、数据归集规定等内容。目前这两个标准已完成报批稿,近期将出台。而《智慧电梯监测终端要求》可称为智慧终端版,适用于基于物联网技术所建立的上海市电梯监测终端的开发、生产和检验,规定了智慧电梯监测终端要求,包括试验方法、检验规则、文件管理及标志、包装、运输和贮存的要求,目前也已完成初稿,将面向社会征求意见,争取年底前发布。三个标准,组合起来将构成上海“智慧电梯”的整体框架。

图2 平台架构和三级响应机制

建成的一期平台的主要功能:一是统一指挥调度,由原先的企业平台调度转为政府平台指挥调度,提高了救援调度的执行率,并加强了对救援企业的监督,此外也可与各级监管部门和相关部门进行有效沟通;二是快速及时响应,通过平台调度系统自动派单,规划最优路线,对救援全过程各关键节点进行跟踪;三是有效应急处置,重新规划、布局、考核三级救援网点,确保了救援及时、可靠、高效;四是积累数据,并对困人和其他故障等进行统计和原因分析,提出风险预警等,为电梯的监管提供有力数据支撑。当前数据规模较小,待日后形成大数据后此功能将提出针对性的风险预警信息,如某一型号电梯的某一部件故障多发等。

图3是整个的数据功能演示,一期平台已经能够获取想要的数据,包括困人的情况、分布的情况,以及故障的分类统计如人为因素、电梯门、电梯控制等。

我们也采用了一些移动救援APP手段,拓宽解救途径:要求本市所有一级救援网点和二级联动救援网点人员安装移动救援APP,可自动接收救援工单并规划最优路线,反馈救援现场情况,包括视频、图片、故障原因等,并实时记录每个节点的时间,便于事后分析。我觉得移动救援“很有意思”,里面有详细的信息,包括哪一家的电梯、接单记录等。比如,从接单一直到完成救援用了9分钟,原因是那边的交通规划设置得非常方便,旁边就有一个救援点。这种规划,人脑也可以胜任,但到了现场,故障电梯在哪栋楼、哪座电梯,维保员工不一定知道,而这个APP可以具体详细地指明故障电梯在哪栋楼的哪个位置,同时传递很多其他有用数据,这就是优势。

平台留有物联网信息系统接口,目前已有近5000台电梯通过物联网的方式接入平台,此项功能正在完善中,将来可实现电梯故障自动报警、视频显示、乘客安抚和操作指导等功能。进口博览会开幕前,国际会展中心内电梯将全部与平台对接,并自动推送故障信息至平台,实现远程实时监测,为中国国际进口博览会成功举办保驾护航。

图3 数据分析功能演示

二期平台展望

下一步,我们将在平台一期的基础上,进一步加快推进应急平台二期建设。一是要推动各区应急平台和企业级平台的建设,并实现全市所有电梯在应急平台上数据可实时调用、远程监控管理等,并向各区推送电梯应急信息及纳入区域网格化管理,做好与市应急联动中心、住宅小区物业管理信息平台和市场监管总局电梯追溯系统的对接。二是推动建设基于物联网的电梯远程监测和按需保养,实现从人工报警到电梯自动报警,从被动救援到电梯主动预警。同时,基于电梯远程监控系统探索实现按需维保、按质检验等电梯监管新模式。一方面利用进博会契机,推动核心场馆加装远程监测系统;另一方面与卫生、商务、交通、旅游等部门共同推动公共领域加装远程监测系统;同时,结合住宅小区“美丽家园”建设,以项目的形式推动老旧电梯在改造更新时配备远程监测系统。三是风险监测预警。通过数据汇总、分析,提出风险内容,发布预警信息。例如:根据故障汇总分析可得知某型号电梯的某个部件异常,并导致较多安全事件,即可在行业内发布相关信息。四是公众安全服务。通过扫描电梯内二维码或其他技术查询电梯相关信息,乘客也可通过微信或APP等对乘用电梯提出使用意见、管理要求、故障报修及投诉举报等,实现全民监督保安全。

电梯安全保障项目,是各级的政府、企业各部门、制造行业、维保单位,包括我们检验各部门,大家集体智慧和共同努力的结果。