郯庐断裂带安徽明光段紫阳山探槽及其意义

2019-01-10赵朋姚大全郑海刚杨源源缪鹏李军辉疏鹏

赵朋 姚大全 郑海刚 杨源源缪鹏 李军辉 疏鹏

1)安徽省地震局,合肥市长江西路558号 230031

2)郯庐断裂带中南段重点研究室,合肥 230031

0 引言

郯庐断裂带是我国东部一条主干断裂带,北起中俄边境的黑龙江鹤岗市、萝北一带,沿NNE-NE向往南经吉林、辽宁,跨渤海后经山东、江苏、安徽,向南延伸至长江岸边的湖北广济。它是一条规模巨大的岩石圈断裂带,做为不同构造单元的分界线,控制了两侧地震地质环境的差异性发展。狭义的郯庐断裂带,即指发育于鲁、苏、皖3省的断裂段。自该断裂带被发现以来,人们对其进行了大量的调查和研究工作,特别是对于展布于山东、江苏的断裂带中段,已取得丰硕的成果(汤有标等,1990;李家灵等,1991、1994;翟炳松等,1992;晁洪太等,1994;谢瑞征等,1990、1991;李起彤等,1994,;张鹏等,2011、2015;曹筠等,2015;许汉刚等,2016)。现有研究资料表明,郯庐断裂带山东-江苏段新活动较为强烈,在山东莒县青峰岭(宋方敏等,2005)、郯城纪庄(李家灵等,1991)、江苏宿迁(谢瑞征等,1991;张鹏等,2015)等地都发现晚更新世-全新世活动断层,而安徽段的活动性则相对较弱。

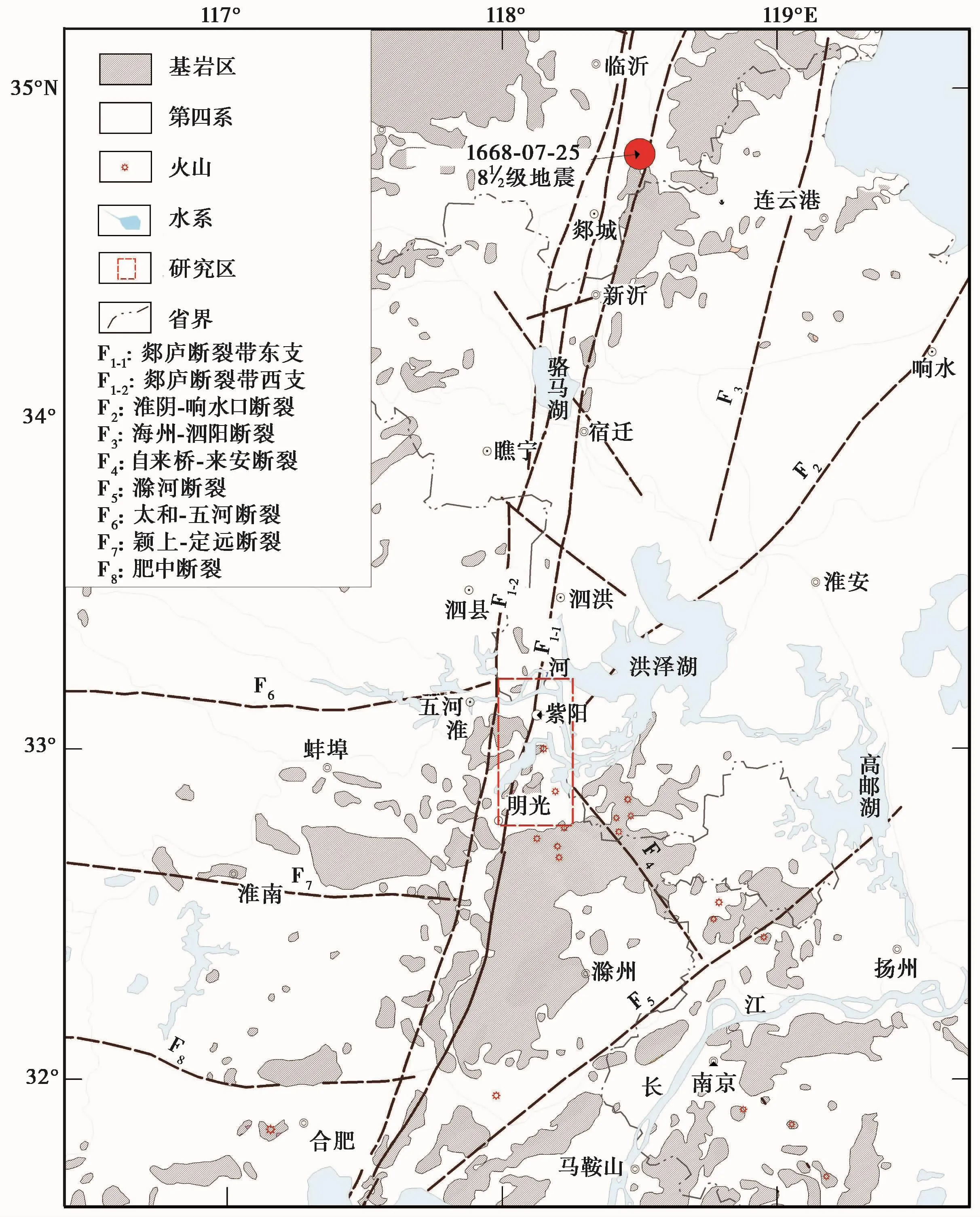

郯庐断裂带明光段位于苏皖交界处(图1),以淮河为界,前人在淮河以南段零星发现一些第四纪断层露头,多认为最新活动时代为早中更新世(方仲景等,1980;汤有标等,1988;姚大全等,2004),未有晚更新世活动的确凿证据。近年来,笔者在淮河南北两侧的江苏泗洪的大红山、峰山,安徽明光的浮山、紫阳山一带开展了多次野外地质地貌和断层露头调查工作,发现断裂对该地区的第四纪地层分布具有控制作用,在紫阳北侧开挖的探槽显示,该段断裂在第四纪以来,甚至晚更新世以来仍具有较强的活动。

图1 郯庐断裂带苏鲁皖段地质简图(据安徽省地质矿产局(1986)文献修改编绘)

1 研究区域地质背景

郯庐断裂带东支断裂(F1-1)自北向南经淮河,由江苏泗洪县峰山乡进入安徽省明光市紫阳山一带(图1),地貌上由北侧的苏北平原(间或残丘,如重岗山、大红山等),进入到张八岭隆起区北部,地势逐渐增高,地形起伏变大。

区域内地层成因类型多,岩性复杂。淮河以南地区前第四纪地层大面积出露,而第四系多分布于河湖边、山间凹地等处(图2)。第四系(Q)各个统均有出露,其中下更新统上部为橙黄色砂层,中部为灰绿、黄绿色砂质亚黏土,底部为夹砾石的灰绿色砂土层;中更新统上部为褐红色的亚砂土、亚黏土,下部为褐黄色砾石层,砂质胶结;上更新统为褐黄色亚砂土、亚黏土,质地较松;全新统为松散的亚砂土、亚黏土及细砂粉砂层,主要分布河湖沿岸、山麓或山间洼地地区。

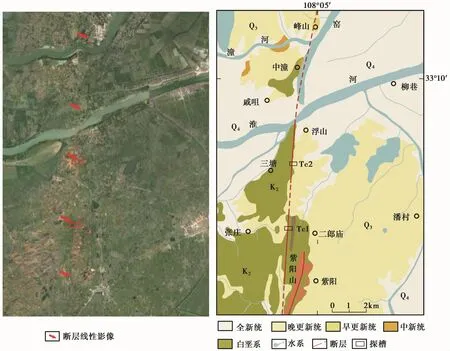

图2 紫阳山探槽Tc1、Tc2位置

郯庐断裂带东支断裂(F1-1)在研究区域内沿条形岗地(浮山、紫阳山)呈NNE向展布,部分地方呈隐伏状态。断裂两侧第四系厚度、分布范围上具有明显差异,这种差异性在卫星影像图上表现为NNE向的线性色带(图2)。

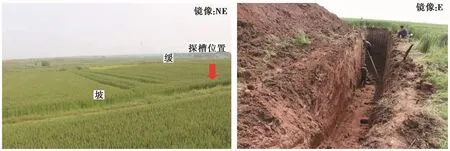

紫阳山位于淮河南侧的明光市紫阳乡西北(图2),最高点位于山体南侧,向北为 NEE向的波状岗地,断层沿岗地的西坡延伸。在前期卫星影像解译和微地貌调查的基础上,在紫阳山北部岗地边缘(二郎庙村西北约1.5km,图2)开挖地质探槽Tc1,探槽走向EW向,长约20m,宽约2.5m,最深处约4m(图3),该探槽揭示了丰富的断层新活动现象和证据。在三塘东侧开挖了探槽Tc2,亦揭示了断层现象。

2 紫阳山探槽特征

2.1 地质探槽Tc1

图3 探槽Tc1布置及附近微地貌

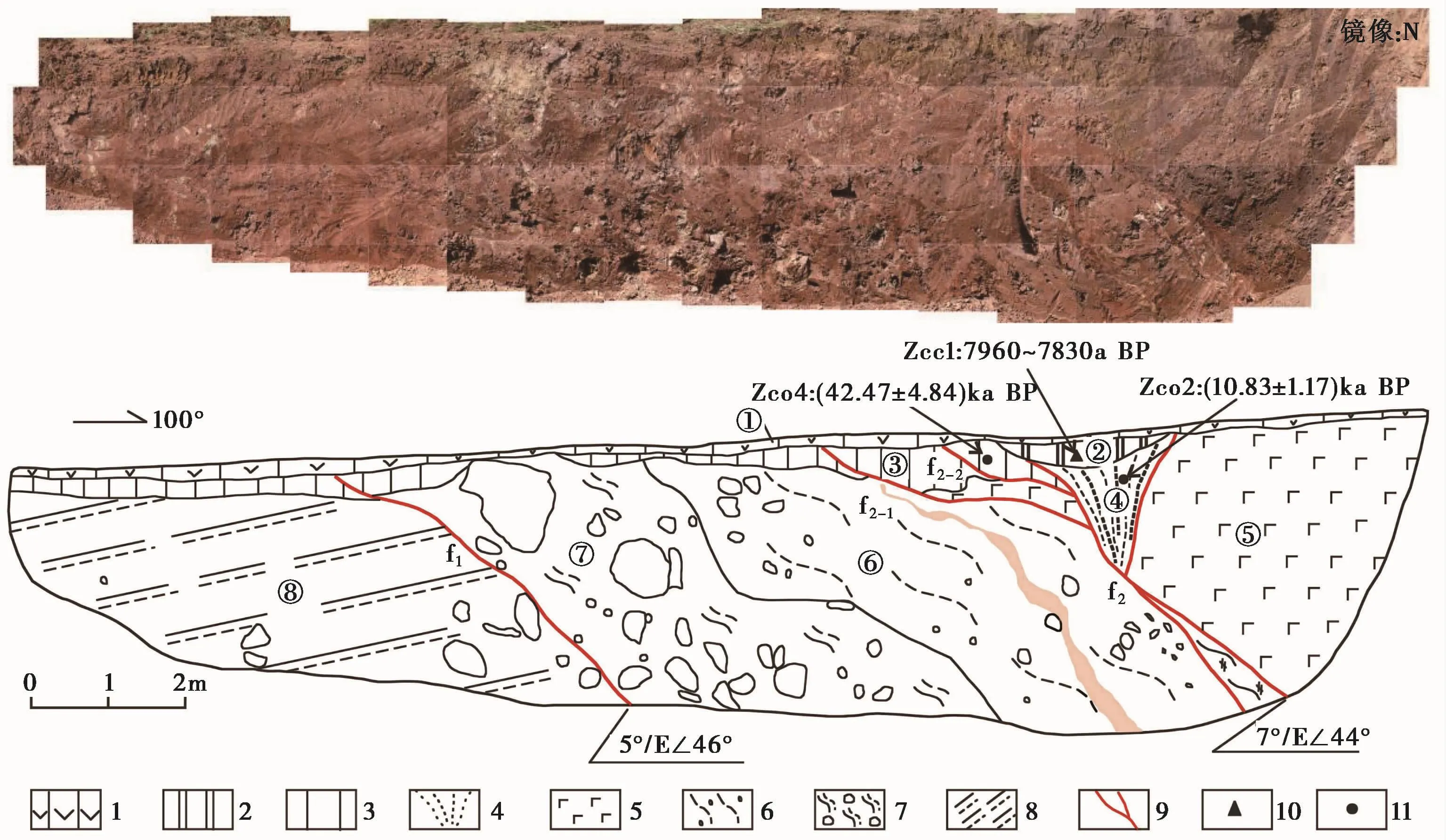

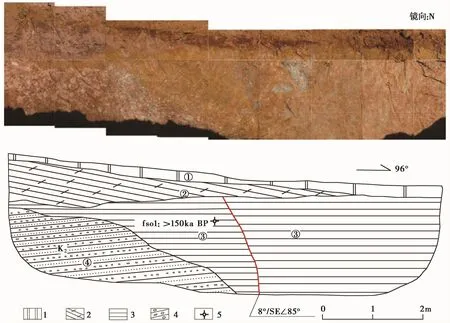

图4 探槽Tc1北壁拼图及剖面

探槽Tc1两壁均较为完整,断层清楚,现象丰富(图4、5)。探槽剖面揭露的地层由上至下可以分为8层,主要为下伏基岩和上覆黏土层、砂土层等。剖面地层以及断层带的详细特征描述如下。

探槽北壁剖面(图4)地层可以分为8个层类,各地层性状特征为:

①耕植土:土灰色,含砾石,较多植物根系,受耕作活动扰动,厚度<0.1m。

②灰黑色亚黏土:含细小砾石,局部存在,主要沉积于探槽东侧主断层位置,下部与层④界线不明显,显示向下断续延伸。

③土黄色黏土:含铁锰结核、钙结核以及少量砾石。该层仅在探槽中部小部分缺失,厚度不一,在右侧断层处沉积特征明显,厚度>0.5m,该层多处被断层错动,为一重要的标志层。

④灰黄色土:含细砾黏土,无沉积层理,为土黄色黏土与灰黑色黏土的混杂土层,呈规整的倒三角形的楔状,最底部距离地面>2m。

⑤次玄武岩:灰棕色,靠近断层位置呈破碎状,右侧原岩较为完整。

⑥棕红色泥状土:较软,含不均匀分布砾石,有磨圆。该层为一断层揉皱带,与次玄武岩呈断层接触,可以识别出多组次级断面,为多期次活动的结果。

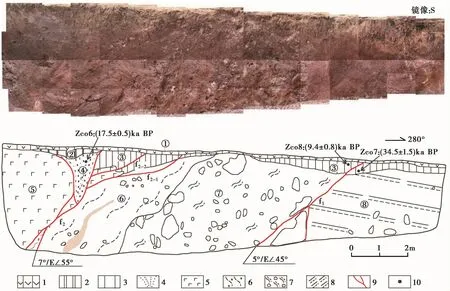

图5 探槽Tc1南壁拼图及剖面

⑦砾石夹土层:该层含较多砾石,砾径大小不一,多处有巨砾(直径近1m),磨圆程度不一,分布较为混杂,砾石间所夹土较松散,与层⑥中土层相比含水少。

⑧红砂岩全风化层:全风化紫红色土状,局部少量砾石,松散状。

该探槽剖面揭示的地层、断层现象较为丰富。总体来看,剖面上部的地层①、②、③为第四纪沉积层,除顶部的层①耕植土外,层②、③具有一定的沉积韵律。下部的地层⑤、⑧为下伏基岩,结构相对完整,而层⑥、⑦为夹于2套基岩之间的断层扰动带。根据扰动带内的含砾大小、含土塑性特征情况以及受扰动程度等方面的差异可分为⑥、⑦两套地层,2层均参与了断层活动或受断层活动影响,其中层⑥为断层揉皱带,主要发育含少量砾石的泥状断层物质,层内发育的黏土条带和挤压面均与断面方向一致;层⑦为断层混杂带,表现为大小不一的砾石夹土层的混杂带。

该剖面显示发育有2组断层(图4),其中西侧断层f1发育于破碎带与红砂岩之间,向上延伸入土黄色黏土中,即断层错断了地层③,显示逆冲特征。东侧主断层f2较为复杂,断层下部表现为次玄武岩层⑤与揉皱带层⑥呈断层接触,而断层上部发育多条分支断层,包括左侧倾角较缓的两条分支断层f2-1、f2-2以及右侧呈倒三角形的楔体(图6)。根据断层f2与地层的错动关系,该断层活动可以被识别出2期次。前期活动与西侧断层f1相似,表现为分支断层f2-1、f2-2向上延伸入土黄色黏土层③之中,表现为逆冲形式,且错断了地层③;较晚的活动呈现张性特点,表现为沿主断面发生张裂,使得上部的土黄色黏土层③和灰黑色土层②沿断面向下贯入,形成形态较为规整的倒三角形楔体④(张裂楔)。

为确定断层的活动时代,本次工作根据各地层的厚度、物质成分等实际情况,在第四纪地层采集了光释光(OSL)样品和14C样品并送样测试。具体采样情况为:在断层f2上部的土黄色黏土层③采集OSL样品Zco4;在张裂楔内采集OSL样品Zco2;在张裂楔上部的灰黑色亚黏土层②内采集14C样品Zcc1(图4)。

样品测试结果(表1、2)显示,土黄色黏土层③为晚更新世中期地层((42.47±4.84)ka BP),张裂楔④内土层的时代为晚更新世晚期-全新世早期((10.83±1.17)ka BP),而灰黑色亚黏土层②为全新世地层((7960~7830)a BP)。综合上述分析,断层在晚更新世-全新世早期仍发生过较强活动,其中在晚更新世中期表现为逆冲特征,晚更新世晚期-全新世早期活动表现为张裂特征,沿断层张裂面形成了倒三角形楔体。

探槽Tc1南壁剖面揭示了与北壁剖面类似的地层情况和断层现象,仅在局部断层形态和地层厚度上略有不同。探槽南壁剖面地层与北壁剖面一致(图5),分别为:①耕植土;②灰黑色亚黏土;③土黄色黏土;④灰黄色土;⑤次玄武岩;⑥棕红色泥状土;⑦砾石夹土层;⑧红砂岩全风化层。各地层与北壁剖面的区别主要表现为:土黄色黏土层③厚度要比北壁剖面大;层⑥、层⑦所含砾石大小和数量与北壁有所不同;倒三角楔体内土黄色黏土更多一些。

同样,南壁剖面揭示了与北壁剖面类似的断层现象,即发育有两组断层(图5),西侧断层f1发育于破碎带与红砂岩之间,向上错断了土黄色黏土层③,显示逆冲特征;东侧主断层f2上部分支断层f2-1、f2-2错断了土黄色黏土层③,表现为逆冲特点;后期沿主断面发生张裂,形成了倒三角形楔体④(张裂楔)(图6)。各条断层仅在产状等方面略有不同,如f1下部具有分支;f2倾角稍陡一点等。

图6 探槽Tc1剖面张裂楔细节图

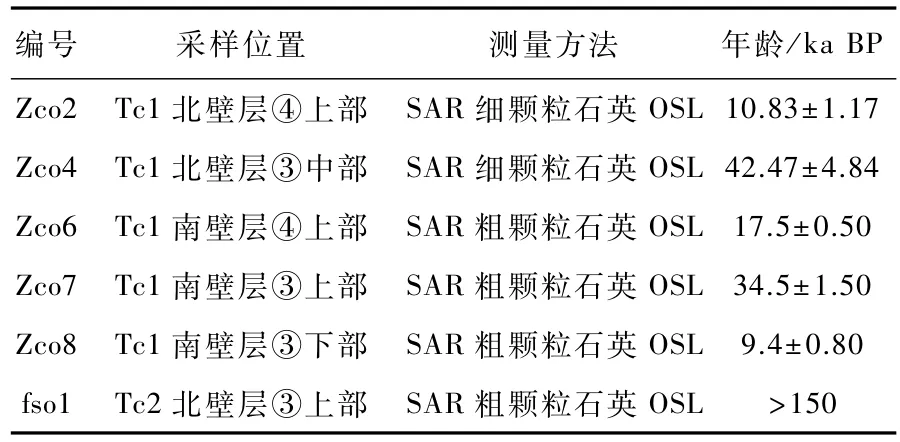

表1 探槽 Tc1、Tc2光释光(OSL)样品测年结果

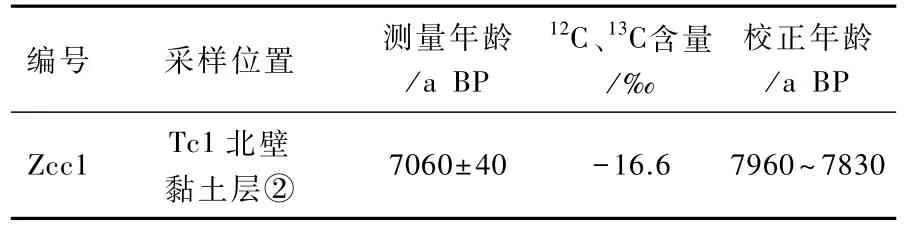

表2 探槽(Tc1)14C样品测年结果

综合北壁剖面的取样情况,在南壁剖面的第四纪地层采集了光释光(OSL)样品样品并送样测试,具体采样情况为:在断层 f1上部的土黄色黏土层③采集 OSL样品 Zco7、Zco8;在张裂楔内采集 OSL样品Zco6(图5)。

样品测试结果(表1)显示了与北壁相近的结果,即土黄色黏土层③为晚更新世晚期-全新世早期地层(34.5±1.5~9.4±0.8)ka BP,张裂楔④内土层的时代为晚更新世晚期(17.5±0.5)ka BP,稍有不同的是地层③上部样品Zco8较为年轻,可能是靠近地表混入了上部较新土层的原因;而楔体④因为含有更多的土黄色黏土而年龄偏老。综合南壁的地层、断层和样品结果可以得出与北壁一致的结果,即断层在晚更新世-全新世仍发生过较强活动。断层表现出来的逆冲、张裂2种形式,可能的原因是由于断层倾角较陡,致使同一断层沿走向延伸方向或在纵向剖面上其倾向不尽相同,因而在一些地方也可以见到表现为正断或逆断特征(国家地震局地质研究所,1986)。

2.2 地质探槽Tc2

结合遥感卫星影像显示的断层线性影像的位置,在探槽Tc1北侧约3km处开挖地质探槽Tc2(图2)。探槽EW向布置,长约12m,宽约3m,最深为2.6m,位于 NNE向条形岗地的东坡。该处现地表面要低于周围山坡的原始地表面,结合周围环境分析,探槽位置地表曾受人为取土采石影响,揭示的探槽剖面现象相对简单,现简述如下。

探槽剖面(图7)揭露地层为下伏基岩、上覆土层、人工扰动土层、耕植土等4套地层。剖面地层详细情况如下。

①耕植土:杂色,含植物根系,较多砾石,大小不一,人为扰动层。

②填土:棕褐色,松散,为含砾石砂土层。该层为人工采石后的残留填土。

③亚黏土:棕红-土黄色,含白色小砾石,磨圆较差。少量粉末状铁锰结核,少量点状、短条状灰色侵染。断层左侧地层底部砾石较多,与下伏基岩呈不整合接触。断层右侧地层黏性较大,含较多粉末状铁锰结核,部分侵染到节理中。发育面状节理,面内有灰色侵染物质,表现为较多的点状或短条状灰色侵染物。

④砂砾岩:白垩纪棕褐色砾岩,上部风化状,较软,下部呈原岩状态,坚硬。

该探槽受其西侧的人为采石影响,地表土层部分剥离,并堆积了采石残渣。但未受扰动的下伏黏土层和基岩,揭露出断层现象。断层下部产状为8°/SE∠85°,其两侧黏土层在颜色、侵染条带、铁锰结核含量等方面存在的差异(图7);断面较窄,局部见微砾定向排列和小透镜体发育。在左侧黏土层(层③)上部采取1个光释光样品fso1(图7),年代样品测试结果为>150ka BP。与前述区域地层类型相对比,地层③符合中更新世沉积地层特征。这说明断层错断了中更新世地层,即断层在该段中更新世仍有过活动。

3 明光段断层新活动特征及其意义

图7 探槽Tc2北壁拼图及剖面

郯庐断裂带东支断裂由江苏省峰山乡延伸入安徽省明光市紫阳山地区,本次工作跨断层开挖2个探槽,其中探槽Tc1显示断层错断了基岩上覆的土黄色黏土层,较新的灰黑色黏土层也参与了断层后期发生的张裂活动;探槽Tc2表明断层错断了中更新世黏土层。综合地层年代样品测试结果,可认为该段断层在晚更新世以来仍有较强的活动,最新活动时代可达晚更新世-全新世早期,表现形式既有逆断,也有张裂,可能的原因是倾角较陡的断层在纵剖面上呈现出来的不同形式。这也体现了该段断层活动的多期次性以及区域构造应力场的复杂性。

郯庐断裂带江苏-山东段以较强烈的新活动著称,1668年7月25日山东郯城、莒县间发生的级大地震震中即位于断裂带山东段内(图1),该地震为我国大陆东部板块内部一次最强烈的地震。虽然江苏段未见有强震的历史记录,但如引言中所述,该段断裂新活动和山东段类似,即在晚更新世-全新世断层仍然有强烈活动的地质证据。郯庐断裂带经江苏向南延伸入安徽省内,以两省相邻处的淮河为界,其南北两侧地形地貌特征、新构造运动等存在差异,淮河以南的安徽段仅太湖小池等见第四纪早中期活动的断层剖面证据(汤有标等,1988)。本次工作在安徽明光段发现了断裂晚更新世-全新世仍有较强活动的地质证据,表明郯庐断裂带在向南延伸入安徽省内后,至少在淮河南侧的明光段紫阳山地区延续了晚更新世以来较强的活动特征。这一结果深化了对郯庐断裂带安徽段新活动的认识,对于该地区中长期地震预测、地震危险性分析等工作具有较为重要的意义。

4 结论

本次工作在郯庐断裂带苏皖交界处开展野外地质地貌调查基础上,重点在淮河以南的明光段紫阳山地区开挖2个地质探槽,编录测样后对该段断层的新活动进行了研究分析。研究结果表明,安徽明光段断层在晚第四纪以来仍有过较强的活动,主要结论如下:

(1)郯庐断裂带淮河南、北两侧地形地貌差异较大,淮河以北以平原为主,间或低矮残丘(重岗山、大红山等);淮河以南地区以丘陵岗地为主,地形起伏变大。该段断层对第四纪地层有较为明显控制作用,且沿断层发育的残丘、条形岗地(紫阳山等)呈线性分布。

(2)在明光段紫阳山北侧开挖的地质探槽Tc1显示断层错动了晚第四纪地层,综合地层年代样品测试结果认为该段断层晚第四纪以来仍有较强的活动,最新活动时代为晚更新世-全新世早期。

(3)本次工作中探槽揭露的断层剖面显示了不同的断层特征,如有逆冲、张裂现象等,可能的原因是由于断层倾角较陡,致使同一断层沿走向延伸方向或在纵向剖面上其倾向不尽相同,因而表现为张裂或逆断,这也显示了断层活动的多期次性以及区域构造应力场的复杂性。

致谢:文中14C样品由美国BETA实验室测试,光释光样品由中国地震局地壳应力研究所及山东地震局年代学实验室测试。论文撰写过程中得到王志才、李丽梅、杨传成等的悉心指教,匿名评审人对论文的修改提出了中肯的建议,在此一并表示感谢。