李耕的古典人物画创作

2019-01-08黄志强

□ 黄志强

李耕(1885-1964),原名李硕耕,字砚农,号一琴道人、大帽山人。出生于福建省仙游县度尾镇中岳村凤池,是一位集中国古典人物画之大成的福建籍画家。李耕的古典人物画创作,是民间美术和文人画的圆满结合。而他之所以能够取得成功,贵在能自出新意、大而化之,于有法处变无法,不落前人窠臼。

一、淳朴无瑕的民间艺术诉求

李耕的古典人物画作品和雕塑作品都带有浓厚的民间美术特质,这无疑受其家学影响。李耕的祖父李泰不仅能为村民们铸造各种迎神器皿,而且受村里画工李启成的影响,涉足壁画艺术。李耕父亲李墀,从小随父学习清代仙游画家杨津的画技和莆田曾鲸的肖像画技法,时常为寺庙作壁画,为人作衣冠像。李耕9岁时到附近凤仪祠看社戏回家后,能用木炭在壁上随意涂鸦戏里的生、旦人物,邻里以为“奇才”。13岁那年,因母亲去世,李耕便和他父亲一起过着为寺庙绘制壁画的生活。民间美术的艺术营养从小滋润着李耕的古典人物画艺术。

中华人民共和国成立前,福建闽中地区建有诸多寺庙、道观、宫祠、府第等需要绘上各种不同内容的释道人物画和历史人物画,以满足民众的艺术需求。李耕的一生,足迹遍及莆田、仙游、永春、德化、泉州各地,绘制了无数的壁画作品。他绘制的壁画,品类繁多,主要内容有《林龙江故事》《妈祖传说》《十八罗汉》《十殿阎君》《二十四孝》《忠孝廉节》等。虽然李耕绘制的壁画内容有严格的程式要求,如十八罗汉的身份、姓名、形象、服饰、法器乃至不同的情景呈现,都有约定俗成的要求,可是他通过“默其意”而赋“旧本”以新面貌,不仅使功德主更加满意,还竞相邀请他继续为其他寺庙绘制更多的壁画,遂逐渐声名鹊起。

李耕还通过默识心记的方式将生活中典型的人物形象纳入画本。有一次,他在家乡霞溪村顺得府创作《地狱变相图》壁画,把十位掌管人生死轮回的阎王和八个皂衣高冠的衙役刻画得形神兼备。尤其是八个皂衣高冠的衙役形貌,既有高低胖瘦的不同,也有聚散有致的布局。据当时旁观者反映,其中两个衙役,是李耕默记两位围观村民入画的。因为来源于生活,所以显得特别生动有趣。

一个画家的成长与他接触过的人和事息息相关,周围的环境也必然会影响着他的艺术志趣。李耕一生生活在民间,他深谙村民们的生活方式和对绘画的审美需求,他说,过去百姓家逢年过节所挂之画虽然不同,但都是为了迎祥纳吉,祈求家庭和睦、四季平安。为此李耕还旁涉风水学和地理学,特别是在题材内容的选择上和山水画的创作中有意识地加以体察、运用,扬长避短,使其增加喜气祥瑞的氛围。

李耕的人物画题材除了大量历史人物外,还有无数的佛像作品。他所绘的佛像、罗汉和仙人,毋宁说是神灵,更准确地说是画他眼中所见的芸芸众生。他笔下的罗汉、仙人等,就是他周围群众生活极度贫困的写照。如瘦骨嶙峋的达摩,胸骨支支可数;济颠和尚蓬头垢面,“穿百衲衣持蒲扇”;肩驮蟾蜍的刘海,衣衫褴褛,散发跣足,一脸风尘。一次,李耕指着他壁上一幅幅《罗汉图》对客人说:“你看我的荤和尚,不装作吃斋,穷和尚也没有故意摆阔,甚至这里还有不念经的和尚呢!”真实反映社会的生活状况,就是李耕佛像的特点,也是李耕佛像平民化的特征。

李耕佛像的另一特点是能给观众带来精神上的乐趣。如他常画的弥勒佛像,“一见笑哈哈,佛相众生相”,人见人乐,人佛相通相亲。其袒胸的形态、笑眯眯的双眼、胀胀的两乳、鼓鼓的大腹,幽默而又风趣。其家乡有位叫陈荣泽的爱好者说,欣赏李耕先生的弥勒佛,其笑,是发自内心的笑,看到他的笑,我们也能忘掉忧愁,跟着他高兴起来。这也许就是佛经中所说的“令众生欢喜者,即令诸佛欢喜”的艺术力量吧。

李耕(1885-1964)

祈求菩萨保佑,是旧社会老百姓遇到解决不了的问题时的一种精神寄托。李耕所画的观音菩萨是一位善解人意的中年妇人,她端庄肃穆,面含微笑,慈祥而热情,既没有高高在上的妙相庄严,也不是一脸颐指气使的贵妇尊荣像,因此使膜拜求助的信女们倍感亲切。而李耕笔下的八仙人物,是以唐代社会中那些卖艺、说唱、为人治病的漂泊者为原型塑造的,也可以说是庄子笔下那些形体残疾、相貌丑陋而意志坚强的人。他们喜欢接近贫苦老百姓,喜爱见义勇为、为穷人排忧解难,于是群众逐渐把他们附会为自己心目中神通广大的神仙。

李耕的古典人物画,特别是释道人物画满足了普通大众最淳朴无瑕的精神诉求,因此能够在当时广泛流传并深受大众的喜爱。

二、极力吸收文人画艺术滋养

除了从民间艺术中汲取给养外,李耕还善于从文人画艺术中获取滋养。中国文人画不必考较画家的出身,只要画中有文人画趣味同样可以称为文人画。譬如清代福建画家上官周、华喦和黄慎的人物画,均讲究造型之美、笔墨之美,也以书入画和以诗入画,所以能超出民间画的范畴,别具一格。李耕的人物画也不例外,其博大精深之内涵,于民间画之外,蕴含着文人画的特质,所以具有雅俗共赏的审美特性,历久弥新,耐人寻味。

李耕深研传统、不拘一格、师法众家,诸如顾恺之、阎立本、吴道子、李公麟、贯休、唐寅、曾鲸、吴彬、黄慎等,都是其师法的对象,但之中取法不同,或在题材、或在造型、或在笔墨、或在色彩,甚至一山一石、一树一木等,他在创作中都能够随手拈来,水乳交融般地呈现在他的作品中。诸如传统“十八描法”之一的“行云流水描”,始见于东晋顾恺之的《女史箴图》,李耕却用它描绘文人高士、道释人物等,另有一番艺术韵味;又如“钉头鼠尾描”,首创于北宋画家武洞清,以起笔、收笔形似“钉头”“鼠尾”得名,李耕的《风尘三侠》和《东坡笠屐》人物衣纹即用此描法,线条起笔顿挫有致,收笔铁画银勾;再如“橄榄描”,初见于元代颜辉《铁拐仙像》中的李铁拐的褴褛衣衫,李耕达摩的衣纹描法即化用此,头尾细尖,中间粗如蛇腹,线条起伏变化,温文尔雅。传统的十八描法,观赏者可以在李耕的古典人物画衣纹用笔中一一观赏到,并有妙相乘除的变化,进而形成他独特的衣纹描法。

款识:谁道铁拐,形跛长生。芒鞋何处,醉倒华巅。庚辰夏,星秋宗弟正属。李耕。

钤印:李耕(朱)

李耕 李铁拐 30.4×43.9cm 纸本设色 福建省美术馆藏

李耕还“拟唐子畏画法”或“拟上官周笔法”创作了很多诸如《螽斯衍庆图》和《天女散花图》等作品,但是他已达到“学子畏何妨非子畏”的境界。譬如李耕的《五百罗汉图》,虽滥觞于明代吴彬的《五百罗汉图》,然而却一点也寻不出两者之间的渊源。他通过自己的构思、构图和造型,既吸收了贯休的变形,又能自出新意,其“金身丈六”,有的“身高八尺”,有的“颀而长”,虽不合常规,却十分生动。从表面上看,李耕很多人物画作品,仿佛化用黄慎的一些人物画构成,但却比黄慎的布局气势要大,也更险峻。李耕壁画中的线条,似是吸收了敦煌壁画的特点,用金线或银线进行勾勒、填色,却在他以墨打底的画面中显得十分沉隐协调。蔡若虹评曰:“我国现代古典人物画之传统流经至今,保持最完整者唯李耕一人而已。”

李耕还十分注意从各种传统文化艺术中吸取营养。他用心于历代衣冠制度、人物形貌的,用心揣摩传统园林艺术在他人物画中置景的作用。如李耕兼工带写人物画作品《十八学士登瀛州》《唐明皇游华清池》《开科取士》中的画面构成,讲究亭台楼榭的透视,讲究假山池沼的合理结合,讲究树木、竹子的掩映,讲究重峦叠嶂、近景和远景的层次,讲究桥梁、台阶的穿插,虽然是相间相叠、前后往复,但始终是虚实相生、层次分明。在人物组合中,李耕的《十八学士登瀛州》情节处理还以文人们喜爱的抚琴、弈棋、书字、赏画、垂钓、投壶等文娱活动穿插其中,以此显示出十八学士们公务之余,寄情山水的闲情逸态。

钤印:李耕长寿(白)

李耕 十八学士登瀛洲 228×110cm纸本设色 1939年

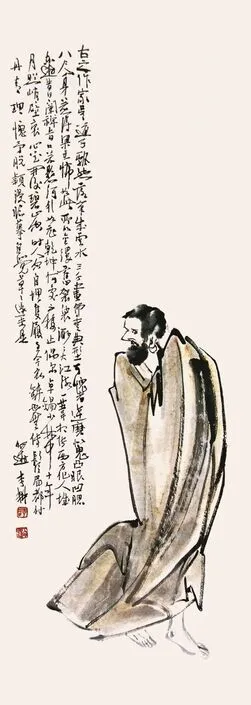

款识:古之作家吴道子,飘然落笔成云水。三千画佛喜典型,可愧者达磨(摩)似鬼。凸眼凹腮八尺身,惹得梁王怖如此。所以金缕旧袈裟,渺渺大江流一苇。相传西方化人城,东游昔日阐禅旨。口若悬河行如飞,乾坤何处不栖止。偶尔卓锡少林中,十年月照峭壁里。心花开后碧山空,时人空白埋只履。至今衣钵也无传,须眉都付丹青理。愧予脱颖漫临摹,自觉草草还未是。仙游李耕。

钤印:李耕(朱)

李耕 达摩 89×31cm 纸本设色 1958年

款识:姑姑将晋酒,为献南山寿。春藏鸟爪纤,翩翩拖长袖。甲戌元春,为宏钺先生绘,敬祝黄伯母吴太孺人五秩荣庆,一琴李耕。

钤印:李耕书画(白) 一琴道人(白)

李耕 麻姑晋酒 52×39cm 纸本设色 1934年

琴棋是古代文人墨客必备的才艺之一,也是他们修身养性必须掌握的技能。元代画家赵孟頫和“清四王”之一王翚都酷爱古琴,且造诣颇深。李耕年轻时受李霞影响,潜心拜福建德化名士郑福田为师,研习音律,画余也常“三尺桐丝勾拨,自如熏风一曲”(李耕《十八学士登瀛洲》题诗),将自己的喜怒哀乐寄于音律之中,自号“一琴道人”。不仅如此,李耕还搜集了很多与琴艺有关的人物画题材,创作出《黄帝书寝梦游华胥氏之国》《自得琴中趣》《高山流水》等作品。他把北宋刘仲甫《棋诀》的布棋“远不可太疏,疏则易断;近不可太促,促则势赢”运用于人物画构图中,要求布局疏密得中、远近相援,或以实衬虚、或以逸待劳、或奇正相生。他画的《三仙弈棋》能“体希微之趣,舍奇正之情”,或“尽游戏之要道,穷情理之奥秘”。

画与诗书相通,为了免于浅薄,李耕熟读佛学经典,对唐诗宋词也烂熟于心,常常感叹传统文化有无穷的魅力。他在《菜根精舍论画》中说:“画必须有书卷气,祖国文化遗产中,画与诗、书相通。”即画中必须寓有诗一般的意境,笔墨中要有书写的韵味,才能给人回味无穷之感。青年时,李耕听说本县龙华镇有位秀才的诗文十分好,便登门拜师向他学诗。深厚的诗词修养滋养了李耕的文化才能,也为他日后题画诗的吟写打下了基础。如李耕的《四快·打哈》刻画了一位“不厌吟哦一老翁,也将秋兴入诗筒”的高士,其“不厌吟哦”的诗人精神,就是他生活的写照。

李耕的书法造诣不亚于他的国画艺术,这是他注重书画兼修的结果。其书法从清末书法家黄自元的楷书入手,继而上溯魏晋小楷。“奚书吾所好,一卷旧黄庭”(李耕《四快·读书》题诗),可谓是李耕学习王羲之《黄庭经》小楷的心声。不惑之年后,李耕对唐寅的行书和郑板桥的“六分半”书钟爱有加,不久又迂回学习怀素狂草,至50岁左右又精研清代钱慧安书法(其古典人物画亦是)。至此时,李耕的行草书法已至化境,形成了他“不离楷则、以韵取胜”的行草风格。

欣赏李耕的行草作品,大小相间、方扁相形、左右相倾、前后相随、行中寓草、气韵生动。他的楷书亦精,笔画随意老到,如行云流水一般。作为画家,李耕的草书也参入画理,讲究章法布白和中锋用笔。我们从李耕那笔随意转的题款书法中即可领悟其书法的艺术高度。李耕的写意古典人物画衣纹用笔以草书入画,兔起鹘落,自始至终循环往复,如一笔书。

1926年,李耕的16幅册页《罗汉》和《秋雨归帆》在南京参加东南五省画会,以酣趣的造型、别致的笔墨,获得画展第一名。1928年,李耕又乘兴参加了中法两国绘画联展,其作品《东坡笠屐》得到徐悲鸿的赞赏。徐悲鸿特地在《申报》发表文章,评价:“有以奇拙胜者,首推李君耕,挥毫恣肆,可以追踪瘿瓢,其才则中原所无……”20世纪30年代左右,李耕应师友李霞之邀,参加了由福州画家萧梦馥、陈笃初、郭梁、陈子奋等人自发组织的“龙珠画苑”艺术交流活动。李耕曾一度移居人文荟萃的福州,这使他的艺术视野更加开阔。长期的创作实践和人文知识积累,终使李耕的古典人物画艺术迈入文人画行列。

释文:怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬碧(望)眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。 靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破荷(贺)兰山(缺)。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。右调《满江红》。戊子仲春下浣,大帽山人李耕书于竹居。

钤印:李耕(朱) 大帽山人(白)

李耕 满江红 43×82cm 纸本 1948年

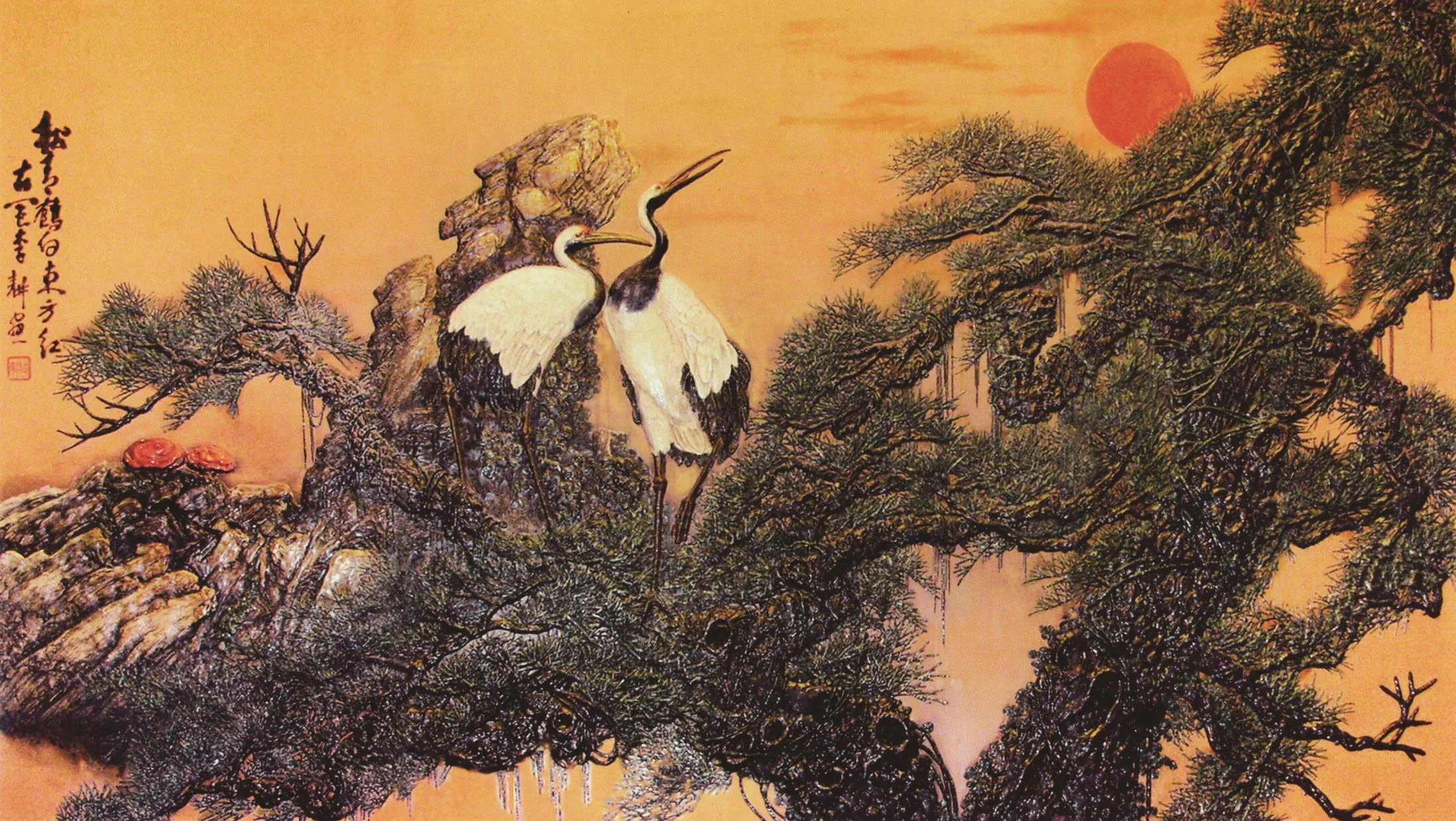

款识:松青鹤白东方红。古闽李耕画。

钤印:李耕(朱)

李耕 松青鹤白东方红 210×400cm 纸本设色 1959年

三、弥足珍贵的李耕艺术思想

李耕的古典人物画造型奇、构图巧、笔墨新,人见人爱。《菜根精舍论画》凝注了李耕大半生的创作经验,其中最富有提纲挈领的是“三十七真言”,即“初学画,效先贤;严法度,求提高;重观察,师造化;欲突破,创新意,于有法处变无法,不落前人窠臼”。该“三十七真言”可分为四个过程:“效先贤”是途径,“严法度”是基础,“师造化”是手段,“创新意”是目的,四者浑然一体、互为依存。

李耕古典人物画的中心思想是提倡“创新意,于有法处变无法”。他作画,三分之二的时间用于炭稿的推敲,目的就是追求“画佛三千喜典型”。如其《达摩》诗云:“古之作家吴道子,飘然落笔成云水。三千画佛喜典型,可怪者达摩似鬼。凹眼凸腮八尺身,惹得梁王怖如此。”其“凸眼凹腮”的达摩形象令人过目不忘。那飘然的落笔,循环往复的长线条,时而中锋用笔,时而中侧结合,可谓挥洒自如;其墨的运用也突破了前人的窠臼,点线面、黑白灰,层层叠加,水墨淋漓,可谓是有法处变无法,风流不让古人。为了令后学便于记忆,李耕还特地将其归纳为“以三为本,顺此增减,变化无穷”的规律,或区分出“一描为主,它描为辅”、“顺此增减,变化无穷”的衣纹组织法,以及具象的“回龙顾祖”“扶老携幼”“兄弟相随”“折钗兔耳”“铁画银勾”“刚柔相剂”“方圆并举”的用笔特点等,无愧是他60年创作实践的结晶。

画贵在立意。李耕主题性人物画创作,寄寓着他与众不同的立意。李耕说,如果立意不高,虽极尽刻画之能事,终属思想内容贫乏之作,所以他对主题性创作立意十分重视,并指出:“意正则品高,神有本焉;若舍意求神,其与僵尸何异?”20世纪30年代末,李耕创作的《六子戏弥勒图》,借绘画影射了原驻莆田的国民党官吏239旅旅长钱东亮刮民脂民膏、不学无术,却要附庸风雅的贪官嘴脸,还含佛家的劝善之意。民间讽喻一些逐利忘义之徒,常用“钱眼里翻筋斗”的民谚逗趣之,李耕巧借钱东亮姓氏,巧妙地把“六子戏弥勒”改为“六子戏钱”,不动声色地嘲讽了钱东亮“钱眼里翻筋斗”的贪官本质。你看,画中有两子想从钱眼里翻出,钱孔那么小,如何翻得出呢?画上的题诗寓意更加明了:“皆大欢喜总是钱,莫将钱眼打秋千。此身已解金钱劫,一笑婆娑自在天。”这种从灵魂深处进行的揭示,与汉乐府诗写罗敷美而不着一“美”字,有异曲同工之妙。

款识:张骞使服西域。

钤印:李耕(朱)

李耕 张骞使服西域 44.2×34.7cm 纸本设色 福建省美术馆藏

“入”“脱”与“崇雅反俗”是李耕人物画创作的另一审美主张。他说:“学画要入,入而脱,脱而逸,逸而雅作生,士画也。”就是说学画先要入门,后要脱,脱而逸,逸而雅,熟练后要生和拙,方达到文人画的要求。他在《菜根精舍论画》中进一步阐述了“脱”的四个标准:“一、熟练老手,墨迹透纸,谓之脱也。二、画家最好的功夫,必见人物之生动,山欲静,水欲流,花欲鲜,鸟欲飞,石峻嶒,树挺拔,斯脱其画矣。三、画至善而反拙,有法处变无法,毫无烟火气,斯亦脱也。四、譬如五味,惟甘为长,而嗜者尚见乏人,盖其虽为美味,尤非养人。故画应脱吾学,当洗万古之甜,而不惑于甜,也为脱。”李耕还把“雅”分为“大雅、高雅、典雅、隽雅、和雅”五个审美层面。“入”“脱”与“崇雅反俗”的审美追求一直贯穿在李耕的人物画创作中。

色彩是李耕人物画笔墨的补充,他要求笔到墨到、色彩到。李耕还敢于用朱砂画罗聘的钟馗粉本,寄寓着他“虎目虬髯君莫厌,于今人面更狰狞”的生活感悟。李耕对印章的审美准则是“篆刻工巧,神采飞扬”,一般“篆刻工巧”容易做到,“神采飞扬”却很难做到,这说明李耕对作画的每一个细节都十分讲究。

艺术性是作者思想品性的显现。李耕借画参禅,以“画里缘参禅里示,诗翁亦作寿翁呼”(李耕《香山九老》题诗),追求一种了无挂碍、自由不拘的人生理想。故他能看破日常生活中相互对立的空幻景象,有“诗翁变成寿翁”的顿悟。李耕还认为:“品高则画佳。画家不得入微妙之处,盖为色、声、香、味、触、法所媚。”反之,若能剔除蒙蔽、志向高远、超然脱俗,便能有另一番奇景出现。

李耕一生酷爱绘画艺术,对造化心怀虔敬,对万物慈悲恻隐,他把自己比喻为一位躬耕砚田的老农,一生笔不离手,作画不辍。他常说一幅画如果没有量的积累,就不能引起质的变化。他常勉励学画者要“不可须臾离也;磨砺既久,于是挥毫,自然苍劲有力”,勉励弟子们不断学习进取,“画到老,学到老”。

四、李耕艺术精神的发扬光大

在60多年的艺术探索中,李耕“不以笔墨游戏于人民”的态度,投身于中国古典人物画严谨的创作之中。他的笔下既有借古抚今的历史人物画、摆脱宗教羁绊的新佛像人物画,也有新意盎然的山水画、花鸟画。他赋予传统“松鹤延年”花鸟画以深刻的时代意义,为北京人民大会堂创作了《松青鹤白东方红》巨幅作品,庆祝新中国诞生十周年;他还画《苏轼夜探石钟山》,赞扬中国共产党深入调查实际的工作作风;他用鲁迅“俯首甘为孺子牛”诗为鲁迅造像,赞扬其为民族脊梁的精神;他画古代神话故事《愚公移山》《夸父追日》《女娲补天》,表达劳动人民以坚韧不抜的气概建设自己美好家园的愿望。为了描绘家乡山川名胜,李耕多次到仙游四大景体察,凝练出“九鲤飞瀑”“天马曙曦”“菜溪锄芝”“麦斜咏雪”等画境。

款识:一千八百旧袈裟,万里芒鞋踏月斜。试问恒河沙数外,几人能拜瞿昙花。时丁亥年夏仲上浣,仙游李耕写。

钤印:李耕(朱) 大帽山人(朱)

李耕 一千八百旧袈裟 90.8×38cm 纸本设色 1947年 福建省美术馆藏

为了传承传统绘画艺术,1960年,经福建省有关文化部门批复,以李耕名字命名的“李耕国画研究室”在仙游成立。这在全国是绝无仅有的。那时,李耕怀着感恩的心情应邀为各个部门创作了大量的作品,至今仍珍藏在中央文史研究馆、福建省美术馆和仙游县博物馆中。1961年10月24日上午,北上考察的李耕应中央美术学院之邀,为国画系师生作欢喜佛和罗汉像表演。同年11月至1962年1月,李耕与福建另两位著名画家——陈子奋、李硕卿的作品在北京帅国府美术展览馆(即原中央美术学院展览馆)和上海美术馆展出,得到京沪观众的好评。中央美术学院教授蒋兆和和刘凌沧二人分别在《北京晚报》和《光明日报》发表评论文章,评价李耕在传承和推进民族传统绘画方面所取得的高度成就。1962年1月27日中国美术家协会福建分会成立,李耕被推选为副主席。

李耕不仅是位画家,还是一位卓有成就的艺术教育家,陆续培养了黄羲、陈熏、张英、周秀廷、陈毓和、李朴、孙仁英、杨启舆、陈德宏、丁朝安、陈文星等十几位弟子,此外还有许多社会上慕名前来求教的莘莘学子。他努力把自己辛勤积累的绘画经验无私地传授给求学者,弟子们对李耕的教诲之恩终生感激铭记。至今,李门画派之所以能在福建形成一个自黄慎之后罕见的区域性流派,即在于开创人李耕的殷勤培育之功。

2001年李耕的《春夜宴桃李园》作品入选“百年中国画展”,并被中国美术馆收藏;作品《达摩》被故宫博物院收藏。2015年10月,适逢李耕诞辰130周年之际,由福建省文化厅主办,莆田市政府、仙游县政府承办的纪念活动在李耕老家仙游举行,中国美术家协会发来贺信。

现在,当我们追忆李耕当年献身中国人物画创作的历程,不能不对他表示由衷的敬意。他那“为往圣继绝学”的治学理念;他那善学习、重观察、师造化、求创新的艺术主张,言犹在耳。在中国画由传统向现代转型的过程中,李耕古典人物画以集传统之大成的气概,给人以生机勃勃之感。

款识:仙游李耕。

钤印:李耕(朱)

李耕 雪景山水 120.4×35.4cm 纸本设色 福建省美术馆藏

款识:为名胜博览无遮,步步寻芳未肯赊。还我河山曾逐鹿,河山锦绣大中华。李耕。

钤印:李耕(朱)

李耕 河山锦绣大中华 纸本设色 福建省美术馆藏

款识:际此薰风,唐虞盛世。作太古音,横琴花底。李耕又笔。

钤印:李耕(朱)

李耕 十八学士图 纸本设色 1949年

款识:李唐天下,阎家粉本。仿佛麒麟,风和月满。李耕。

钤印:李耕(朱)

李耕 十八学士图 纸本设色 1949年

款识:生计野船足,江头弄簸眉。每将鱼换酒,风雨顾相随。仙游李耕写。

钤印:李耕(朱) 砚农(朱)

李耕 渔樵耕读 62×42cm 纸本设色

款识:放犊前村过,秧针处处新。山川春欲暮,陇上未归人。大帽山人李耕写于菜根精舍。

钤印:李耕(朱) 砚农(朱)

李耕 渔樵耕读 62×42cm 纸本设色

款识:丹枫是酒钱,扫叶白云边。落日花村里,醉颜红欲燃。大帽山人李耕写意而工,犹粗拙也。

钤印:李耕(朱) 砚农(朱)

李耕 渔樵耕读 62×42cm 纸本设色

款识:此处忆陶庐,富有孔氏书。一经以为宝,原来教子初。时在丁亥仲冬上浣,仙游李耕写。

钤印:李耕(朱) 砚农(朱)

李耕 渔樵耕读 62×42cm 纸本设色 1947年

款识:东坡笠屐图。时辛巳荔夏望后十有一日,咨畴先生雅正。仙游李耕写于菜根精舍。

钤印:李耕(朱) 一字砚农(朱)

李耕 东坡笠屐图 91.5×34cm 纸本设色

款识:从来利物休嫌小,一枝赢得麻姑爪。终日袖手且赋闲,自家搔背自家晓。大帽山人李耕。

钤印:李耕(朱) 大帽山人(朱)

李耕 搔背图 98×34cm 纸本设色

款识:灞桥诗思。柳门先生大雅属。仙游李耕画。

钤印:李耕长寿(白) 砚农大利(朱)

李耕 灞桥诗思 135×67cm 纸本设色

钤印:李耕长寿(白)

李耕 山水人物 纸本设色