BIM技术在全互通立交桥建设中的应用

2019-01-04贾世杰徐结明

贾世杰,徐结明

BIM技术在全互通立交桥建设中的应用

贾世杰,徐结明

(中铁三局集团桥隧工程有限公司,四川 成都 610083)

南宁市沙井南站立交桥为三层半全互通立交,建设环境复杂,工期压力大,建设中开展对BIM技术的应用研究,制定了立交桥BIM建模标准,探索了BIM技术在设计图优化、管线迁改、交通疏解、现场文明施工及施工组织方面的应用,取得了突出的成绩。创建的BIM协同管理平台,实现了信息共建、共享,促进了工程建设的信息化发展。

BIM技术;立交桥;施工组织;协同管理

进入21世纪,我国已经成为世界上道路桥梁发展最快速的国家,路桥投资规模增速明显,大型立交的新建工程的建设需求大,但工程建设信息化比较落后,随着BIM技术的推广应用,将逐步提高工程建设水平。目前BIM在市政桥梁建设中的应用仍处于建模、展示的初级阶段,因此在本工程中探索了BIM在立交桥建模、管线迁改、工程量计算、施工组织方面的应用,取得了显著的经济和社会效益。

1 工程概况

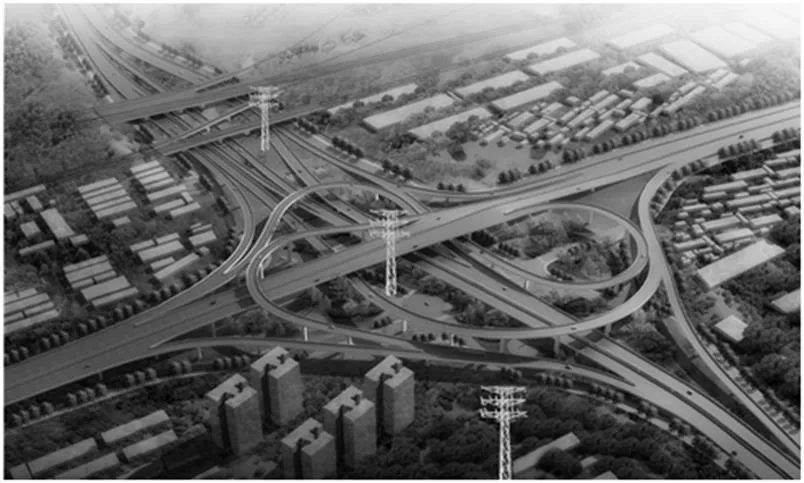

南宁市沙井—南站立交设计为单苜蓿叶与半定向型组合式的三层半全互通立交,工程位于南宁市沙井大道与南站大道交汇处,是新老城区相结合处,如图1所示。

图1 沙井—南站立交效果图

立交工程包括沙井主线、南站主线、A—H共8条匝道、4条地面辅道、4条掉头车道、2条人行道。南站大道主线长约1 807.953 m,双向8车道,设计速度80 km/h,位于顶层,沙井主线长1 524.3 m。8条匝道总长约3 596.073 m,匝道最小半径为60 m,辅道总长约4 716.55 m。地面辅道位于匝道外围及立交桥下,主要用于满足公交车和非机动车以及行人的通行要求。

2 工程难点

本工程为南宁市重点建设工程,工期压力大,投入资源多,施工协调难,交通疏解困难,项目施工沿线地质情况复杂,地下老旧管线交叉密布,地质勘探单位多次补探,设计变更多。针对沙井南站立交工程地下综合管线复杂及其整个立交工程数量繁多、施工工期紧导致施工成本造价高等综合性特点,通过创新管理,采用了BIM技术、无人机、物探技术等,创新应用了BIM技术与无人机、物探技术的融合,以加强施工管理、降低成本造价来加强现场文明施工管理,从而提高企业管理水平,为公司增收创效奠定坚实的基础。

3 BIM技术应用

3.1 基于Revit软件的BIM建模技术研究

3.1.1 BIM标准制定

为保证建模成功及对项目进行有效管理,针对市政工程桥梁方面的BIM规范性文件的缺失,在建模工作开展前定制了符合本项目的两个规范和指导性文件:《南宁沙井南站立交BIM建模规范》《南宁沙井南站立交BIM实施应用指导》,详细约定了模型颗粒度、构件参数、施工参数及项目各参建方的职责等内容,保障了项目整体实施规范可控。建模规范从软件版本到族样板类型、构件标记、坐标系统、标高系统级参数等做了详细规定,有效地规范了建模流程,规避了建模过程中建模人员协调难的问题。规定每一种类型的构件都采用统一标记,按顺序递增,使得构件既有统一性又具有唯一性,方便了项目后期的运营维护。

3.1.2 设计图纸校对

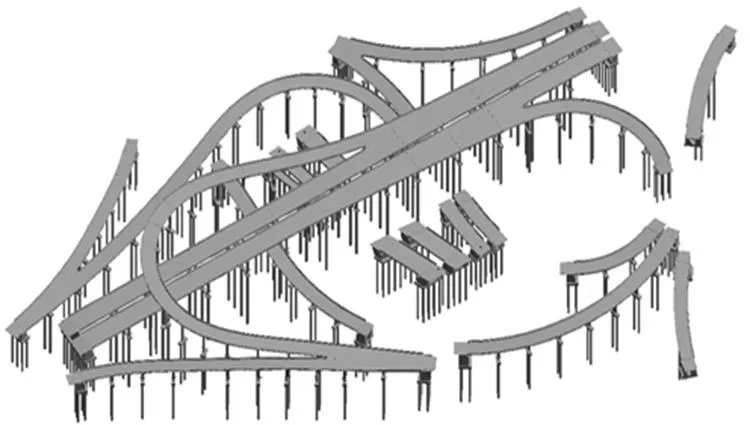

随着桥梁业不断发展,复杂的桥梁造型被不断推出,施工人员查看2D图纸费时费力,难以发现设计图纸中的错误,造成项目施工风险大、施工阶段返工,工期延后、项目成本增加、工程质量得不到保证等。根据设计图纸完成场地地形建模、桩基及承台基础建模、桥墩、支座、箱梁、防撞墙及路面等主体、附属结构数字信息模型,通过应用BIM的可视化对设计图纸进行三维可视化的校对,及时发现了设计漏洞,提前进行变更设计。桥梁BIM可视化模型如图2所示。

图2 桥梁BIM可视化模型

3.1.3 主要工程量及施工信息的快速提取

利用已建立的BIM模型,可以快速提取主要工程信息,比如构件顶部标高、底部标高、混凝土等级、混凝土设计方量等。模型工程量的计算主要包括整体模型计算和局部模型计算两大块内容,能够按照BIM模型构件的名称、类型进行混凝土工程量统计、数量统计等工作,使数据的获取追溯性、准确性更强。同时材料清单的自动生成,将管理人员从烦琐的算量工作中解脱出来,从而节省更多的资源投入到项目管理中,提高了管理效率。

3.2 BIM技术在管网迁改中的应用

3.2.1 现状管线可视化模拟

项目在施工前向业主与各管线产权单位拿到地下管线图,将超深物探技术和探坑方法相结合,对立交红线范围内的地下管线进行探查,并将各种地下管线与原设计图进行对比,包括给水管道、排水管道、电力电缆、电信光缆、燃气管道、路灯电缆、国防电缆等,并给出各类管线的位置、管径或断面尺寸、材质、埋深、走向等。

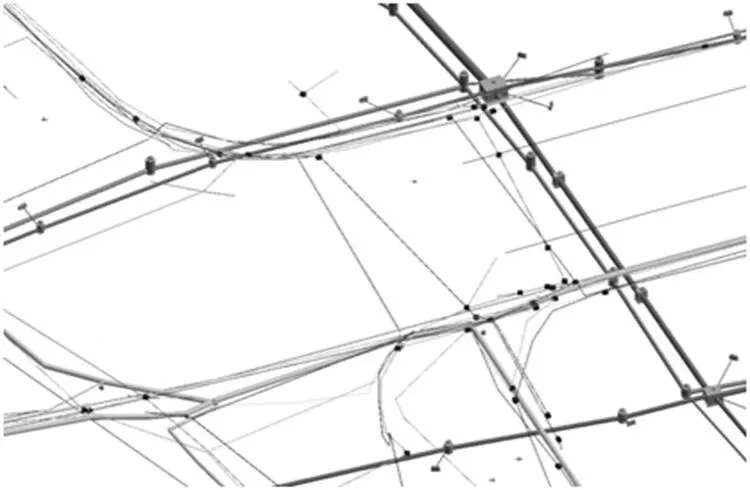

根据探查成果,编制综合管线图并建立BIM模型,以三维的形式将管线路径、标高表现出来,并按照已制定的BIM模型标准进行整理,利用BIM软件将二维成果三维可视化表达,达到间接实现BIM在地下管网探测中的应用效果。地下管线三维图如图3所示。

图3 地下管线三维图

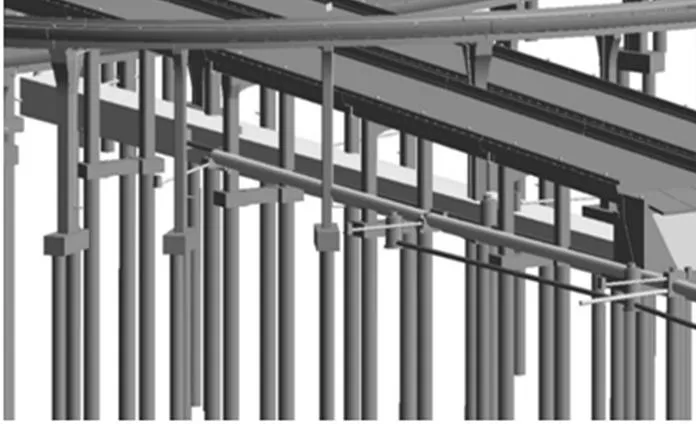

3.2.2 管网碰撞检查

根据已建立的完整的BIM管网模型,利用Navisworks软件中的数据信息处理工具,将各专业Revit模型导入合并,通过设置不同的容差值,计算机自动检测和判断,对结构、市政管网模型进行碰撞检查。雨水暗渠与桥梁下部结构碰撞如图4所示。将检查出的问题整理汇总,反馈至BIM模型并进行优化,使问题可以在桥梁结构施工前解决,减少和避免施工过程中因错误问题返工,降低工程损失,有效控制工程造价。

图4 雨水暗渠与桥梁下部结构碰撞

3.2.3 市政管网的迁改方案优化

在现场交通组织和场地围挡的分阶段施工时,市政管网的迁改和铺设也需要同步进行。为减少管线迁改次数,减少场地开挖对交通和环境的影响,在施工前通过管网-桥梁-场地-交通因素的综合模拟,提前发现已有管网与新建桥梁桩基、承台的空间冲突,解决新建管网与老管网的碰撞问题,在电脑中进行虚拟布置和方案优化,所有管网问题在施工前解决,借助BIM技术模型,在三维视图中找准迁改位置,确保了一次迁改率。

3.3 BIM技术在交通组织中的应用

3.3.1 基于三维场地的交通组织规划

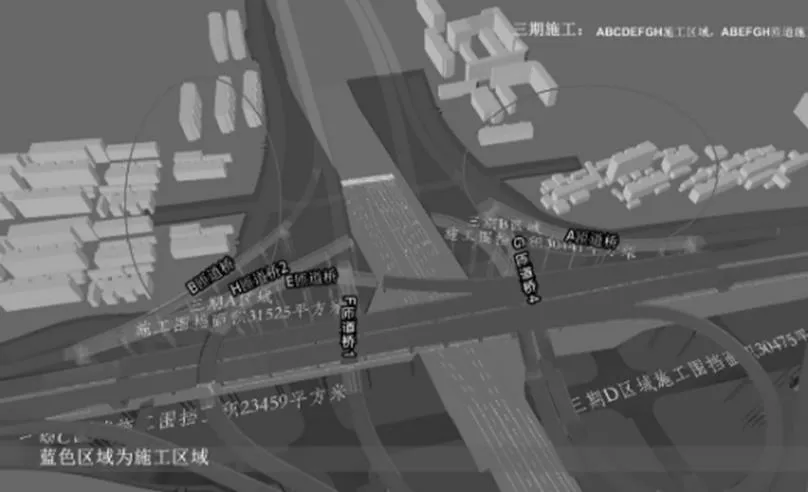

本项目通过无人机采集真实数据,建立三维BIM场地环境,综合考虑周边道路、车辆通行和拆迁计划。为了保证施工作业的顺利进行,在BIM软件中设置了五阶段施工围挡和交通组织方案。真实的数据和场地环境,让技术管理人员摆脱了人为空间想象的局限性,把更多的精力投入到对多因素的把控和方案本身的可行性分析中。BIM场地模拟和交通组织如图5所示。

图5 BIM场地模拟和交通组织

3.3.2 基于BIM数据的交通组织虚拟演示系统

为更直接地对可视化施工场地规划,开发了交通组织虚拟演示系统,系统中数据来源是施工BIM模型和场地环境,通过在系统中添加控制菜单,切换不同施工围挡阶段的交通组织情况,并建立了竣工后的场景信息。

演示系统包含第一人称漫游、飞行和车辆驾驶模拟,可自由切换不同的视角。三维交互性的浏览方式和逼真的视觉效果,更加直观真实地表现了现场围挡情况,有效提高了相关技术和管理人员的参与积极性;同时在施工阶段即可浏览到竣工后的工程建设场景,也提高了沟通效率和对外宣传展示效果。虚拟交通组织如图6所示。

图6 虚拟交通组织

3.4 BIM技术在施工组织中的应用

3.4.1 施工场地及现场管理研究

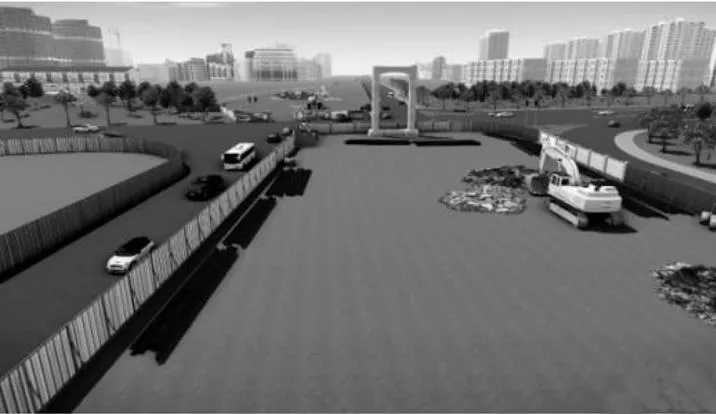

在施工开始前预先构建施工场地模型,在电脑中首先对施工现场的建筑、设备布置及现场空间规划进行组织设计,将施工现场提前模拟预演,不仅可以避免现场调配或施工时由于人为因素或施工情况复杂引起冲突,还能避免工程事故的发生。

在BIM模型中,施工现场所有的临时设施、道路、路线及场地布置等,均可以清晰地通过电脑以三维的形式显现出来,施工管理人员及其他项目参与人员可以通过浏览模型了解整个施工场地的实际状况。也可以直接点击模型局部,具体地对某一场地进行细致了解。这种可视化的方式不仅方便管理人员对整个场地进行规范化管理,也可以促进对施工现场文明、规范及安全管理。施工场景模拟如图7所示。

图7 施工场景模拟

由于施工进程是一个过程,所以施工场地需要依据施工进度的变化而进行调整。对整个施工过程和场地状况进行可视化模拟,依据施工进度,适时对整个场地的信息进行调整和修改,实现施工现场的动态组织管理。

基于BIM的现场管理辅助人机物料的进场安排和规划布置,同时辅助现场管理人员对施工人员合理安排和场地的文明规范化管理都有很大的作用。做到科学规划,安全文明施工,对于业主考察、文明工地展示、施工场地方案验证都有很大的应用价值。

3.4.2 结合BIM技术的土方调用研究

传统的城市工程施工,土方外运及借用成本占工程成本比例非常大,而复杂的大型立交桥梁传统施工组织难以实现合理的土方存放、调用方案,多数因为拆迁进度、现场环境变化无法达到最优。

通过将BIM模型和图纸相结合,项目中能对土方反复校核,快速计算立交范围内土方利用数量,通过在模型中设置桥梁施工顺序的原则,在施工过程中不断完善模型施工顺序,模拟立交范围内土方调配使用率,选取最优的施工顺序,充分利用土方,节约工程费用、缩短工程工期。

3.5 BIM协同管理

通过建立BIM协同管理平台,使BIM数据库的信息实现共享,并通过可视化交底的方式,使不同部门之间的项目参与人员进行信息交换和项目讨论。通过数据库实现资料更新,实现协同工作。一种构件变更,只需要输入一次,其数据可以实现同步变更,减少了工作量。同时,还能通过设置管理权限,使每个项目人员都能以符合自己身份的角色登录平台,进行项目的管理。BIM的参数化功能也有助于实现信息共享,增加协同沟通能力。

3.5.1 本项目施工阶段BIM协同的功能

将本项目BIM模型涵盖的大量工程信息上传到平台上,不仅可以进行模型浏览,将整个项目以三维的形式预演,使项目相关人员对项目无论是整体,还是局部都能有一个清晰的认识。同时,还可以对项目实现快速定位,查看指定工程的隐蔽部位,实景反映工程情况,方便细致地了解整个项目,从而指导施工。

BIM协同平台在施工阶段可以布置施工任务,并监管任务进程和工作效率,从而实时地更新工作计划,以使计划与现场实际统一,通过实现对项目人员的任务管理,来控制项目进程。将施工进度计划利用BIM软件模拟出来,并运用到实际施工过程中去,通过与实际进度对比,分析施工问题,实时调整和修正现场施工进度,动态满足实际施工需要,实现进度监控,保证工期。

在工程施工阶段,将现场照片及施工旁站人员上传到PC端并实现与对应BIM构件的挂接,进行查证记录,实现对项目的质量管理。

3.5.2 协同平台在桥梁施工中的核心功能

本项目中因结构较为复杂,项目中有各种异形构件,在设计时因部门之间的不协调和设计的不直观性,常常产生各种碰撞。基于BIM模型和技术对工程进行碰撞检测,并在平台上进行协调沟通,可以最大程度实现项目的协同管理,推进设计的优化。

通过建立协同平台,利用其优越的可视化效果,展示交通方案,同时与模拟的施工进度相结合,与实际施工进程对比,实现施工进度控制,修订施工进度计划,优化交通疏解方案,实现交通与施工进度协同。

4 结束语

通过在沙井-南站立交工程中对BIM技术的应用及探索,解决了施工难题,提高了工程质量,节约了施工成本,应用效果显著。开发了适用于立交桥梁结构参数化族库,探索出一套完整的桥梁工程BIM建模与设计优化方法,规避和优化了传统二维设计的错漏问题;通过BIM信息化整合,将地下市政管网物探成果在计算机中三维集成显示,有效模拟和指导了现场施工中的多类型管线迁改;通过BIM技术的施工组织研究,解决和规避了传统文本施工方案表述不全和空间冲突问题,有效辅助了现场工序组织和作业协同;建立的以BIM模型为核心的网络协同平台,实现了桥梁BIM模型浏览、施工任务管理、进度管理、质量安全管理等信息化管理功能,解决了桥梁施工阶段的BIM信息交互问题,提高了沟通和管理效率。

[1]任锦龙,毛路,荣慕宁.BIM技术在工程中的综合应用[J].建筑技术,2012(11):10-13.

[2]柳娟花.基于BIM的虚拟施工技术应用研究[D].西安:西安建筑科技大学,2012.

[3]杨俊宁.市政路桥设计中BIM技术的实践分析[J].江西建材,2017(24).

[4]乔保娟,邓正贤,张洪磊.PKPM与Revit接口软件中若干问题探讨[J].土木建筑工程信息技术,2014(1):117-121.

2095-6835(2018)24-0037-03

U412.3

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2018.24.037

贾世杰(1976—),男,2008年毕业于石家庄铁道学院国际工程管理专业,高级工程师。

〔编辑:严丽琴〕