赵勤:数十载用镜头记录乌拉老城

2019-01-03廉婷

廉婷

他想用镜头告诉人们,吉林人曾经的生活。他说,记录和表达并不难,难的是如何将北方地域的文明精髓传承和发扬下去。

赵勤,在吉林市的胡同长大。过去的胡同都是本地人生活的空间,人们岁岁年年在那里与它相伴,以它为舞台编织几代人的悲欢离合和许许多多平凡的故事。

他的曾祖是吉林历史上著名的“打牲乌拉总管衙门”第三十一任总管云升。先天的血脉亲情和后天的文化熏染,使赵勤对祖籍地乌拉古镇与出生地古城吉林的历史和文化情有独钟。

35年电视之路造就资深电视人

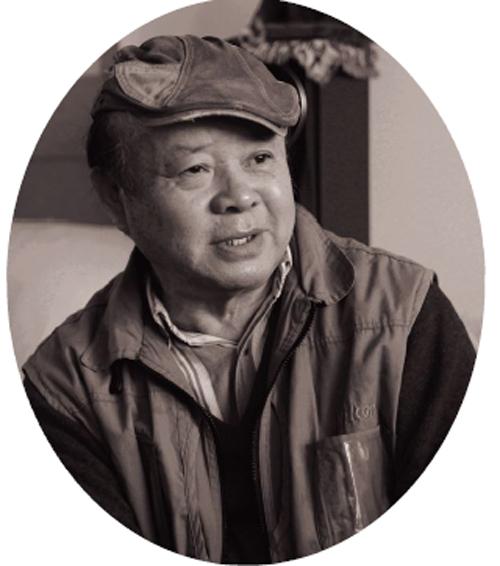

赵勤中等身材,不胖不瘦,还头戴黑色贝雷帽,利落的步态让人无论如何也看不出他是一位年过古稀的人。早在上世纪60年代,赵勤从北京电影学院摄影系毕业分配到吉林省后,他的才华,他的信念,他的理想以及汗水,就永远和吉林大地的电视事业紧紧地联系到了一起。在吉林电视台工作岗位上,他从电视的黑白到彩色、从现场直播到录像、从扛着摄影机到编导,伴随着吉林的电视事业一路走来,这条路也整整走了35年。35年来,赵勤走遍了吉林大地,他的镜头涉猎各个领域,深入社会,接近百姓,不间断问世的各类题材的电视节目,换来的是四十余部作品及国内外大奖,构成了他艺术轨迹中的鲜明坐标。

时光荏苒,岁月留痕。细密的皱纹慢慢地爬上了他的额头和眼角,赵勤已不再年轻,只有那清澈的双眸依然闪烁着敏锐和智慧的光芒。但对于赵勤来讲,年龄的增长并不意味着对艺术追求的减弱。他肩上担的是文化和历史,镜头对准的是真实,镜头后面也有一颗永远年轻的心。

从工作岗位上退下来的赵勤,曾担任吉林省政府文史馆馆员,他对电视艺术的追求又有了用武之地。他说他最喜欢拍纪录片。他的电视纪录片《我的爷爷杨靖宇》(导摄)获吉林省电视节目一等奖,《平阳街48号》获2007年中国十佳纪录片。

用镜头记录不息的乌拉情结

赵勤对乌拉街古镇的印象是在童年时代留下的。

为了调查乌拉街,拍出优秀的关于乌拉街的纪录片,退休了的赵勤多次来到乌拉古镇。他总是随身背着摄像机和照相機,对着那些难以存留的老建筑残片,叹息着留下图像资料;他总是随身带着卷尺,和朋友们为土城墙边百年古树丈量腰围。他还和老乡们聊天,从中总有收获。熟悉他的人无不感叹:这个七十多岁的老头,走起路来像风一样不知疲倦。

拍摄抗战70周年纪录片

1995年4月,赵勤和他的摄制组一直奔波于南京中国第二历史档案馆、中央档案馆、辽宁档案馆和吉林省档案馆,寻找58年前那段历史踪迹。他在《南京大屠杀秘密档案》的影片开头这样写道:“在纪念抗日战争及世界反法西斯战争胜利50周年的时候,我曾有一个计划,想筹拍以‘二战为题材的系列纪录片,之后,好像有一种力量一直推动我完成这件事。”时隔20年,在这个举国纪念“70周年”的日子里,他再次以纪录片的形式,将日本罪行以大量史料的方式呈现,让更多的人了解历史真相。

他们用日本人自己形成的冷酷乃至带着对侵略战争炫耀的“秘密档案”,来佐证这场屠城暴行,作为纪录片的主线——南京特务班的三次秘密报告,日本华中派遣宪兵队对南京市户籍的调查数据,日本佐级军官太田寿男的亲笔供词和图示。他证实了1946年5月远东国际军事法庭保守判决:屠杀中国平民和俘虏总数达20万以上,但不包括日军所烧弃的尸体、投入长江或以其他方法处理的尸体在内大约10多万人这个数字。

这都是日本人亲手留下的罪证。此片荣获了第四届亚洲电视节“CCTV”杯提名奖(中国五部作品);获1994年广电部中央外宣办全国海外电视节目评比专题中篇一等奖;获1995年吉林电视节目特等奖;获1994年东北省级电视台优秀社教节目评选特等奖。

赵勤

打牲乌拉衙门总管后人,中国百佳电视工作者,曾任吉林大学文学院特聘教授。