新时代生态环境建设中陆海统筹发展对策研究

——以厦门为例

2019-01-02王泉力李杨帆

王泉力,李杨帆,2*

(1.厦门大学环境与生态学院,福建厦门 361102;2.厦门大学海洋与海岸带发展学院,福建厦门 361102)

2018年5月,全国生态环境保护大会将建设生态文明提升为中华民族永续发展的根本大计,提出坚持人与自然和谐共生,绿水青山就是金山银山,良好生态环境是最普惠的民生福祉,山水林田湖草是生命共同体,用最严格制度最严密法治保护生态环境,共谋全球生态文明建设的发展原则,开启了新时代生态环境建设工作的新阶段[1]。十八届三中全会提出要建立“陆海统筹的生态系统保护修复区域联动机制”,建立与生态系统完整性相适应的生态环境保护管理体制,形成对生态系统从山顶到海洋的全要素、全过程和全方位的一体化管理,维护生态系统结构和功能的完整性以及生态系统健康。党的十九大报告中提出:“坚持陆海统筹,坚持建设海洋强国”。2018年3月,中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》,提出组建生态环境部,整合环境保护和国土、农业、水利、海洋等部门相关污染防治和生态保护执法职责、队伍,统一实行生态环境保护执法[2]。因此,新时代生态环境建设将进一步聚焦陆海统筹工作,以此为基础形成的这些决策将为生态环境建设中的陆海统筹提供重要的保障。

海岸带地区经济社会持续、快速发展的势头使得城市化、工业化和人口集聚加快,陆源污染的压力威胁到海洋环境容量[3-5],我国近海生态系统正经受着多重压力考验,近海环境呈复合污染态势,陆源污染导致海洋富营养化程度加重[6]。受过度捕捞、气候变化、污染等因素影响,近海生态系统大面积退化,海洋生态环境灾害频发[7,8]。因此,生态环境建设中陆海统筹的发展成为解决新时代生态环境问题的重要方式之一。

陆海统筹这一理论是由我国学者提出并发展的。张海峰等提出协调海洋与陆地的关联,统筹兼顾,使两者融为一体,鼓励内陆地区与沿海地区合作,参与海洋开发活动[9]。栾维新认为海陆统筹是通过海陆产业的协调发展,以陆域产业、技术为依托,强化海洋产业辐射和带动作用,实现海陆经济带的跨越式发展[10]。叶向东和陈国生从海陆资源环境生态系统承载力、社会经济系统活力和潜力的视角下,探讨了区域发展规划、计划的编制及执行工作[11]。韩增林等认为陆海统筹是在区域社会发展过程中,将陆海作为两个独立的系统来分析,综合考虑二者的经济、生态和社会功能,实现资源的顺畅流动,形成资源的互补优势,强化陆域与海域的互动性,从而促进区域又好又快地发展[12]。曹忠祥和高国力进一步阐释了陆海统筹是从陆海兼备的国情出发,在优化提升陆域国土开发的基础上,通过海陆资源开发、产业布局、交通通道建设、生态环境保护等领域的统筹协调,促进海陆两大系统的优势互补、良性互动和协调发展[13]。因而,统筹陆海资源、产业及生态环境是发展蓝色经济和生态文明的关键,也是最终实现海洋强国的必由之路。

在中央、福建省的重点支持下,厦门市充分发挥先行先试作用,在生态环境建设的陆域、海域和陆海统筹等领域开展了大量的工作。2013年,厦门获国家海洋局批准成为全国首批海洋生态文明示范区。2014年,厦门成为全国“多规合一”28个试点市(区、县)之一。2015年,厦门顺利通过国家生态市考核验收。本研究基于生态环境部与自然资源部统筹陆海资源及生态环境保护的视角,系统梳理分析了厦门市陆海统筹生态环境建设政策现状,识别出其关键问题,进而提出相应对策建议,为我国沿海其他地区推动生态环境建设的陆海统筹发展提供借鉴。

1 厦门市生态环境建设中陆海统筹发展历程及实践

本研究通过调研厦门市环境保护局、海洋与渔业局、规划委员会、市政园林局、水利局等部门,对厦门生态环境建设中陆域、海域和陆海统筹领域现有的22项政策进行了系统的梳理(见图1)。

陆域政策上,以厦门市环境保护局、市政园林局、水利局等部门为主的陆域生态环境保护和治理工作有序开展,出台政策主要包括环境功能区划、溪流流域水系控制线规划、生态文明建设示范市规划、环境保护“十三五”规划、生态控制线管理实施规定、九大溪流污水截流建设规划、生态环境大数据平台建设总体实施方案等,其主要围绕水环境质量、大气污染、土壤污染、固体废弃物和生物资源等方面开展陆域生态环境工作。

在海域政策领域,以厦门市海洋与渔业局为主的海洋生态环境保护和治理工作持续开展,出台政策主要包括海洋功能区划、海洋环境保护规划、国家级海洋生态文明示范区建设规划、海洋经济发展“十三五”专项规划、蓝色海湾整治行动实施方案,同时整理了海岸带综合管理汇报材料、海洋生态红线划定方案研究报告、海洋与渔业规划系统建设项目成果报告等支撑政策的报告材料。政策报告以海域为范围,主要开展海洋生态保护与建设、海洋生态系统维护、海水水质提升、海洋产业布局、海洋经济集聚区建设等工作。

近年来,厦门市对生态环境陆海统筹工作进行初步探索,厦门市环境保护局和海洋与渔业局等部门围绕生态功能区划、海陆一体化海洋环境保护工作机制框架协议、生态保护红线划定指南、泉厦海洋环境保护合作机制协议、近岸海域水环境污染治理方案、海域污染物排海总量控制规划、九龙江—厦门湾污染物排放总量控制试点工作实施方案等方面开展陆海统筹工作,跨陆海边界、跨部门、跨行政边界的陆海统筹工作初见成效,海岸带综合管理机制初步形成。

2 厦门市生态环境建设中陆海统筹存在的关键问题

2.1 海岸带生态环境问题日益突出

图1 厦门市生态环境建设中现有政策梳理框架图

厦门市从1997年实施海岸带综合管理(ICM)以来,相继推出了一系列的环境治理措施,如海堤开口改造、海域养殖清退、海域清淤、海漂垃圾清理、滨海湿地修复、增殖放流等,取得了一定的成效,环境质量得到有效改善[14,15]。然而,从2012年起,厦门市成为蓝色经济试验区,海洋休闲产业迅速发展,港口码头加快建设。已提出并实施多年海岸带综合管理的环境管理政策已经适应不了海岸带经济发展的新形势和新要求,伴随着区域开发建设,厦门市海岸带生态环境质量下降,生态系统趋于不稳定。受人类活动干扰,由河流及排污口携带的大量陆源工业、农业和生活污染物排入近海,导致海水水质逐步下降,海岸带生态环境问题日益突出。

2.2 陆海治理与海岸带管理统筹机制有待提升

厦门市在生态环境治理过程中,从陆域或海域部门管理的视角分别制定了相应方案措施,而较少从陆海统筹的角度出发进行协同管理,尽管已建立一些部门协调机制,但开展的联合执法活动存在困难,对相关部门的约束力有限。在国家生态环境与自然资源管理机构改革背景下,厦门市相应管理机构的工作目标和机制如何整合、陆海相联系的规划编制与执行等过程如何衔接统筹,成为厦门及东部沿海城市适应新时代、应对具有高度复杂性的跨陆海尺度的生态环境治理问题的关键所在。

2.3 信息化和智慧化建设相对滞后

厦门市在“多规合一”基础上,构建统一的空间规划信息和业务协同平台,实现建设项目信息、规划信息、国土资源管理信息的共享。但是,海域“多规合一”尚未完成,未能实现陆—海空间信息平台的统筹,智慧化建设亟待推进。同时,现有各项规划种类越来越多,规划目标指标也越来越复杂,陆域与海域各项规划目标指标间既有交叉重复又存在矛盾冲突,尚未形成跨陆域和海域的“多规合一”目标指标体系。

2.4 海岸带生态基础设施建设亟待统筹

厦门湿地受人为活动干扰历史长,各类湿地都不同程度地受到人类生产生活的影响。由于厦门国土面积较小,城市用地需求日益加剧,经济发展长期受到土地资源的制约,填海造地是解决这一问题的有效途径[16]。围填海活动导致近海与海岸湿地面积逐渐萎缩,水体污染、工业区开发和围网养殖等也对湿地造成了不同程度的威胁和干扰,海岸带生态基础设施亟待完善。

3 新时代厦门市生态环境建设中陆海统筹的对策与建议

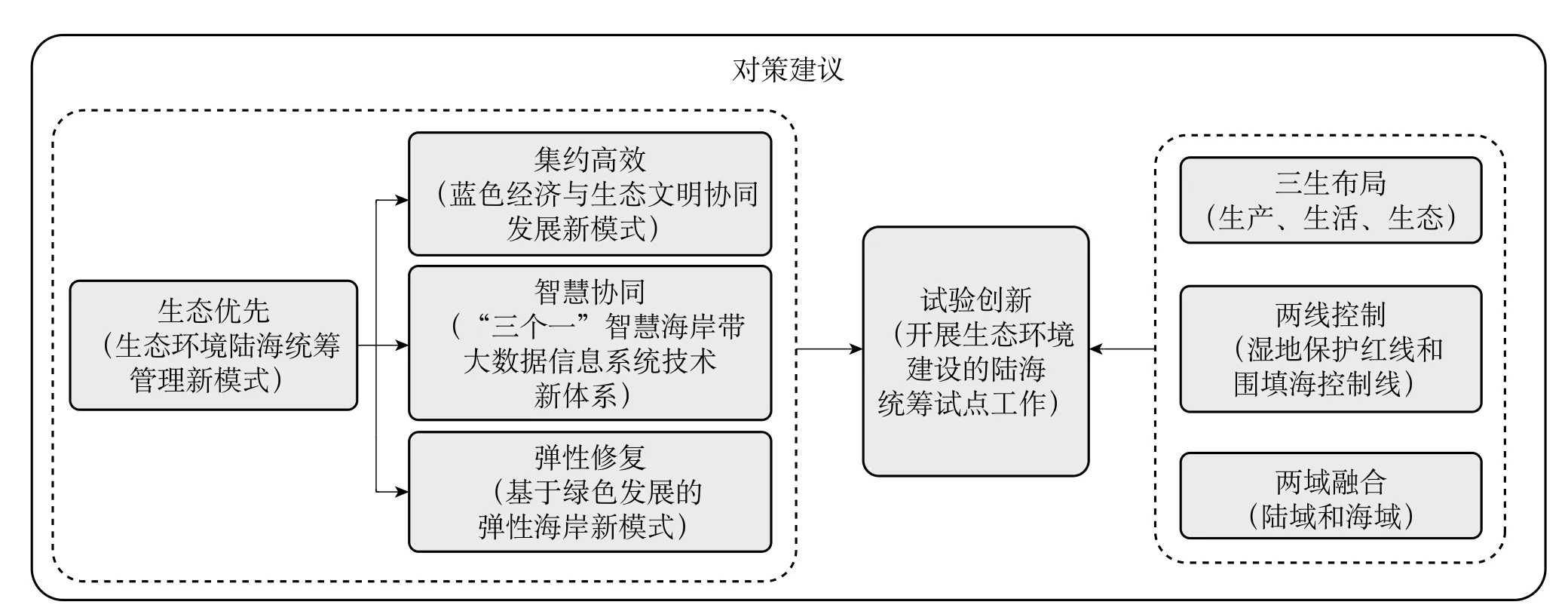

生态环境问题说到底是发展不平衡、不充分导致的,是发展质量和效益不高的具体体现[17]。上述生态环境建设的陆海统筹四个方面的问题,说到底是陆海发展不平衡、不充分所导致的,是统筹生态环境治理质量和效益不高的具体体现。因此,以平衡陆海发展、促进生态环境治理和管理质量和效益的提高,是更广泛、更具深远意义的生态环境建设的陆海统筹。本研究对新时代厦门市生态环境建设中陆海统筹工作提出建议与战略对策(见图2)。

3.1 生态优先:生态环境陆海统筹管理新模式

深化陆海统筹管理体制改革,依托将要新组建的厦门市生态环境主管部门,协调推进生态环境保护中陆海统筹工作,在统筹陆海工作的基础上,统一制定生态环境领域政策、规划和标准,统一负责生态环境监测及综合执法工作,形成长效的陆海统筹管理新模式。在陆上“河长制”的基础上,探索建立海岸带的“滩长制”以及海上“海长制”等城市区域联动责任目标管理机制,加快开展九龙江分段垃圾拦截设施论证和建设。同时,切实落实生态补偿措施,推动九龙江流域综合治理项目,推进海岸带的健康发展。

图2 厦门市生态环境建设中对策建议框架

由于绝大多数沿海生态系统的主要流向和人为扰动是从陆地到海洋[18],建议建立厦门“流域—河口—近海”一体化的生态环境陆海统筹管理机制,如在泉州—厦门海洋环境保护合作机制的基础上,建立厦漳龙城市联席会议制度,有效推动九龙江流域—厦门湾生态环境建设各项工作。严格控制陆源污染,提高海洋污染控制、综合管理能力,加大对九龙江流域内城市污水、工业污水、生活污水的收集和处理力度,严格控制畜禽养殖规模和数量,提高污水净化率,高度关注饮用水水源地保护和安全屏障建设,切实减少九龙江流域入海污染物,提升厦门湾近海水质,降低赤潮发生的频次,从而构筑陆海生态屏障,保障区域生态安全。

布局生态空间,加强海岸带基于生态系统的管理(ecosystem-based management, EBM),在对厦门市陆域海域生态系统组成、结构和功能过程加以充分理解的基础上,制定适应性陆海一体化的管理策略,以恢复或维持生态系统整体性和可持续性,实现生态系统的陆海统筹管理[19]。基于加强陆域和海域联防、联控和联治,创新生态环境建设的陆海统筹与海岸带管理体制,打造海岸带综合管理(ICM)的升级版。

3.2 集约高效:蓝色经济与生态文明协同发展新模式

布局生产空间,统筹陆海资源,以大厦门湾区生态文明建设为目标,在强化港口航运、临海工业、滨海旅游等传统产业发展的基础上,重点培育新一代信息技术、新材料、生物制药、节能环保、海洋高新等战略性新兴产业的发展,通过创新驱动,加快大厦门湾区产业结构战略性调整和产业转型升级,形成资源环境与经济社会协调发展的海岸带城市群经济结构与空间格局推动实施“九龙江—厦门湾”从流域到海岸带的产业整体空间布局的调整和优化,建设循环经济产业园区,搭建起上下游企业发展的循环链条,加快产业的绿色转型,推动蓝色经济与生态文明协同发展的新模式。

3.3 弹性修复:基于绿色发展的弹性海岸新模式

未来厦门市自然资源主管部门可从构建弹性海岸带目标出发,在海岸带“陆地—水—生物多样性”系统联结上推进生态基础设施建设,构建基于社会—生态系统的弹性海岸新模式。“基于自然的解决方案”(nature-based solutions, NBS)是构建海岸带绿色基础设施的有效途径,利用海岸带绿色基础设施,如红树林等滨海湿地,减缓海岸带地区受洪水灾害和海平面上升的影响[20]。加强对现有滨海湿地资源,特别是自然湿地资源的抢救性保护,全面开展厦门滨海湿地资源现状调查,明确滨海湿地保有率,划定海岸带“两线”:围填海控制线和湿地保护红线,严格控制围填海项目对滨海湿地的侵占,并严格论证围填海对海岸带地区土地利用和生态环境造成的影响及其驱动机制。确定不同区域滨海湿地生态主导功能、环境质量目标和生态保护措施,作为海洋产业布局、海洋污染防治与海洋生态保护的主要依据,实现以环境容量和生态功能为基础构建滨海湿地生态安全新格局。推进厦门“海绵城市”试点建设,构建弹性海岸(resilient coast),协同其他绿色基础设施,适应环境变化和应对自然灾害[21]。以保护生态系统为基础,推进基于生态系统服务的生态基础设施建设,开展滨海湿地资源可持续利用示范,实施自然岸线恢复与海岸生态系统修复工程。

3.4 智慧协同:“三个一”智慧海岸带大数据信息系统技术新体系

建议厦门市自然资源主管部门牵头,建立陆海统筹“三个一”海岸带功能管控总体格局,即“多规合一陆海一张图,生态系统服务价值陆海统筹一个数,陆海边界明确一个标准”,将“三个一”作为生态环境陆海统筹发展的关键支撑技术体系,推进空间规划融合、生态环境质量现状测算、陆海边界划分工作,进而形成陆海统筹生态环境大数据信息系统平台。建立陆海统一的空间规划体系,统一调查陆海全域的自然资源资产,以海岸线为轴,统筹规划岸线两侧功能和需求,衔接厦门市主体功能区规划和海洋功能区划,结合陆海功能特征,从功能相容性出发,优化调整陆域、海域功能布局,实现陆域海域“两域融合”。充分分析厦门陆域与海域各项规划目标指标间的矛盾冲突及关联性,从加强厦门“多规合一”目标指标衔接性的角度出发,建立统一的“多规合一”目标指标体系,指导城市发展,实现厦门陆海一体化管理,加强海岸带科技研发及能力建设的同时,依托相关科研机构,开展大数据信息系统建设,着力在海岸带信息、海岸带生态、海岸带产业等领域进行科研攻关,以推进厦门市“智慧海岸带”建设。

3.5 试验创新:开展生态环境建设的陆海统筹试点工作

建议厦门市生态环境主管部门牵头,协同各相关部门,开展厦门市生态环境建设的陆海统筹试点工作,建议在九龙江流域生态补偿考核机制、围填海全周期生态化管理、基于生态系统服务评价的生态基础设施建设等方面先行先试:在九龙江厦门段内及河口近海海域实行严格的地表水和海水水质考核,将水质改善情况作为厦门财政支持九龙江中上游市县的基本依据。实行围填海全周期生态化管理,根据厦门生态保护红线及海洋功能区划,结合海域的生态系统服务价值,将厦门海域划分为禁止填海区、限制填海区和适度围填区,细化各个区的管理机制,建立围填海产业负面清单。根据厦门海岸带区域内不同的生态系统服务类型及生态系统服务价值进行生态基础设施的布局,对于生态系统服务价值高且上升或者维持稳定的区域,可将其设为保护区以维持现状;对于生态系统服务价值损失大的区域,应该严格限制各类建设开发活动并辅以生态基础设施,开展生态修复重点工程并评估修复效果,如开展厦门湾整治修复评估,下潭尾典型湿地公园生态修复评估,从而促进海岸带生态系统的健康发展。

4 结论与展望

本研究基于生态环境部与自然资源部统筹陆海资源及生态环境保护的视角,通过对厦门市陆海统筹政策现状系统梳理分析,厘清生态环境建设中陆海统筹存在的海岸带生态环境问题日益突出、陆海治理与海岸带管理统筹机制有待提升、信息化和智慧化建设相对滞后、海岸带生态基础设施建设亟待统筹等关键问题,进而提出陆海统筹工作的对策建议,包括构建生态环境陆海统筹管理新模式、蓝色经济与生态文明协同发展新模式、基于绿色发展的弹性海岸新模式、“三个一”智慧海岸带大数据信息系统技术新体系等。厦门作为我国典型的海岸带城市,其发展和改革与我国其他同类型的海岸带城市具有共性,本研究提出的对策建议将为我国海岸带城市区域推动生态环境建设的陆海统筹发展提供一定的参考和借鉴。