深空对地观测创新工程进展与主要成果

2018-12-21甘甫平刘镕源葛大庆肖晨超闫柏琨尚坤

甘甫平, 刘镕源, 葛大庆, 肖晨超, 闫柏琨, 尚坤

(1.中国国土资源航空物探遥感中心,北京 100083; 2.航空地球物理与遥感地质自然资源部重点实验室,北京 100083)

0 引言

新时代下,遥感技术已深入到了国土资源业务管理与地质科学研究的各个领域。资源环境地表变化、地球系统演变、自然资源资产管理和自然生态监管等领域对卫星遥感技术的依赖持续递增,对卫星遥感数据产品的类型、规格、形态等提出了多样化的需求,对不同产品服务的即时性和个性化服务也提出了更新的要求。

当前我国自主对地观测的系统性、整体性仍显不足,卫星业务应用产品类型相对单一,数据处理能力较为薄弱,支撑服务地质调查的卫星应用还缺乏多星、多传感器综合处理与观测信息融合处理能力; 主要业务化产品仍侧重影像产品,高精度全要素成果以及多星多传感器数据的融合、同化、联合反演等高级数据产品很少; 遥感业务化数据处理与产品生产规模与能力有较大提升空间,综合处理水平不高,规模偏小。因此,需要从数据获取、产品设计与生产、应用系统开发以及服务等方面开展能力建设,促进产品向规模化与智能化方向发展,以满足不同应用领域的业务需求,提高整个自然资源业务领域遥感观测创新能力。

我国“十三五”国土资源科技创新规划指出: “深空对地观测战略的目标是: 到2020年,国土资源领域发射21颗业务卫星、6颗科研卫星,整装建成技术先进、功能互补、协同作业的国土资源业务卫星观测体系; 健全国土资源卫星业务应用系统,实现卫星数据即时推送、处理和业务应用,推动深空对地观测在国土资源、海洋管理、测绘地理信息、防灾减灾领域进入世界前列”[1]。深空对地观测是基于国家空间基础设施,实现对深空探测和对地观测及应用,本文重点论述对地观测和应用。

深空对地观测科技创新工程是中国地质调查局围绕部、局业务领域遥感需求与能力建设需要,落实“十三五”国土资源与地质调查科技创新发展规划而开展的重要举措,是国土资源“三深一土”科技发展战略的重要组成部分,也是中国地质调查局“地质科技创新计划”的重要组成部分。该工程由中国国土资源航空物探遥感中心组织实施。本文重点阐述工程的目标任务、工作进展与成果。

1 工程目标任务

根据中国地质调查局“十三五”科技创新发展规划[2],深空对地观测科技创新工程总体目标是: 通过有序分步建设,逐步形成满足全国、全球、深空3个层次的空间信息数据保障(装备)体系; 创新对地观测理论方法和模型,逐步建成支撑全国、全球、深空创新应用的智慧对地观测应用系统; 构建对地观测先进技术与装备研发、自然资源与环境变化监测、能源资源勘查以及深空探测4大技术创新体系。工程的主要任务包括:

(1) 加大遥感先进装备研发,构建国产卫星对地观测数据保障体系。基于国家民用空间基础设施规划,开展国土资源牵头的业务卫星星座的研制,构建对地观测卫星装备和业务应用数据保障体系; 加强新型观测技术论证预研,持续推进装备研发。着眼国土资源事业未来发展,开展全谱段高光谱、SAR、高精度影像(激光测距)、轻型化深空探测仪等先进、新型探测技术及应用装备的预研。

(2)开展空间数据智能处理,创建智慧对地观测应用系统。深入开展平台间载荷(包括星间链路、航天、航空、无人机、地面等多平台)的协同与统筹工作,突破数据星上智能处理和要素自动提取的难点技术; 集成云架构与“互联网+”的遥感大数据和遥感信息决策模型,构建遥感、导航及通信数据综合信息一体化的智慧应用系统建设,服务全国及全球尺度上的资源环境调查与监测发展空间信息数据在轨与地面智慧协同应用,支撑全球观测应用系统的构建。

(3) 面向全球观测尺度,创新自然资源与环境变化监测体系。基于综合对地观测遥感数据,面向全球观测尺度,建立自然资源、能源矿产、地质环境等资源环境全要素遥感监测技术体系,开展卫星遥感数据与航空、地面数据的协同应用。在进一步完善和全面普及人工交互半自动化解译技术基础上,加快研究资源环境全要素的高精度自动化信息提取技术。开展地表资源全要素的高精度信息提取与半自动解译技术应用示范,建立全要素资源深空遥感高精度监测技术流程。针对地形复杂区大型崩塌、滑坡、地面塌陷等地质灾害的灾后识别与监测,发展集星、空、地遥感监测一体化综合测量技术,研究制定基于新型载荷的多平台遥感手段的快速响应机制,进一步构建以区域基础地质、地表变形、城市工程活动等因素下地质灾害大数据综合评价方法。

(4)集成多种传感器监测系统,推进新型对地观测技术研发。研究集成倾斜多相机、热红外相机和高光谱相机、视频相机及凝视相机等多种传感器无人机遥感技术,集成车载系留旋翼无人机遥感系统与地基InSAR等实时监测系统,形成无人值守的现场持续监测技术方法,并开发形成具有数据快速获取、现场处理、远程传输、视频会商和信息共享能力的应急调查体系。

(5) 紧跟国家深空探测步伐,拓展地外行星地质科学探测。开展月球、火星地质特征与深部三维结构及物质组分探测以及月球、火星地质演化和资源禀赋研究; 开展小行星探测与行星地质研究; 研发月表要素精细识别技术,发展月球深部特征的反演方法,系统研究撞击坑、月溪、火山机构、月岭、月谷、断裂、矿物等的分布特征和分布规律; 开展全月、火山盆地、重点地区等多尺度的地质图编制。利用多源火星观测数据,开展火星表面造岩矿物与含H2O/OH-矿物、硫酸盐等矿物提取。依托大浪滩火星模拟实验场,开展火星盐类矿物形成及地质背景研究; 综合研究火星遥感探测数据的信息提取和解释技术; 进行火星重力场解释,研究其地质结构与构造演化。开展“地-月-火星”的比较研究,为地球早期演化和地球资源的合理利用提供比较行星学知识支撑。

(6) 跟踪地球系统科学前沿,发展圈层观测与科学研究。构建天地一体化信息网络服务和共享体系,突破“星-空-地”地球多圈层连续动态观测技术,开展地球环境变化与地学过程的评估预报技术开发。

2 工程主要进展与成果

2.1 国产光学遥感业务高分卫星星座初步建成,观测数据保障体系建设迈上新台阶

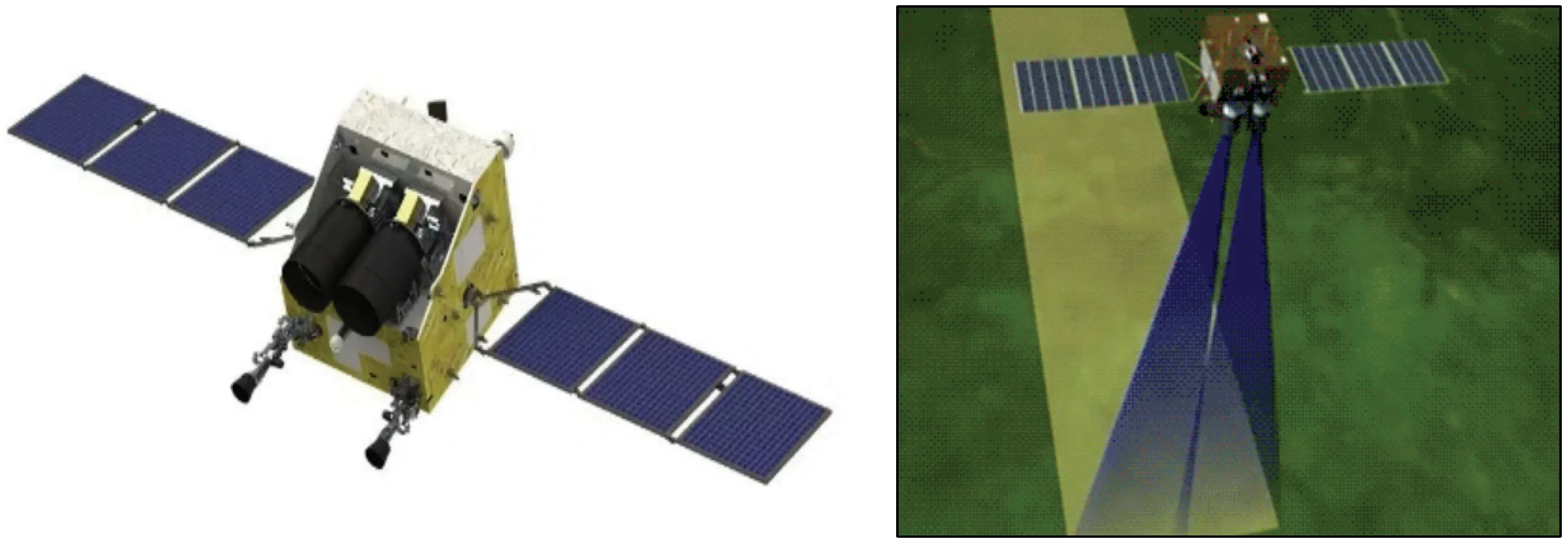

工程研制并成功发射了3颗2 m/8 m高分光学遥感业务卫星星座(即GF-1 02、03、04卫星)。该光学卫星星座是我国空基规划的首批业务卫星,由性能相同、状态一致的3颗业务卫星组成,空间分辨率全色2 m、多光谱优于8 m,单星成像幅宽大于60 km。星座具备运行管理及天地协调统筹能力和区域连片无缝覆盖能力,可实现15 d全球覆盖、2 d重访[3],即: 通过调整卫星姿态,2 d内可对全球南北纬80°之间任意地区重复观测一次; 15 d内可对全球南北纬80°之间区域全部覆盖观测一遍[4](图1)。还可与GF-1 01星组网观测,共同构建陆地资源调查监测业务星座,数据获取能力将能提高到11 d全球覆盖和任意地区1 d重访; 在应急情况下,对目标区域还可进行数小时级的重访观测[5]。

图1 2 m/8 m光学遥感业务卫星载荷[4]

该星座于2018年3月31日以“一箭三星”方式成功发射,以120°相位组网运行。10月10日,卫星星座顺利通过在轨测试报告评审。结果表明,卫星平台及载荷系统、星地一体化系统、地面系统,各项功能正常,性能达到了研制总要求和使用要求规定的各项工程技术指标(表1),获取的数据质量达到了研制总要求规定的观测、测图精度和多用户业务应用要求[4]。10月22日,自然资源部在京组织召开3颗2 m/8 m光学卫星(即GF-1 02、03、04卫星)在轨交付仪式,宣布其正式进入业务化运行阶段[5]。

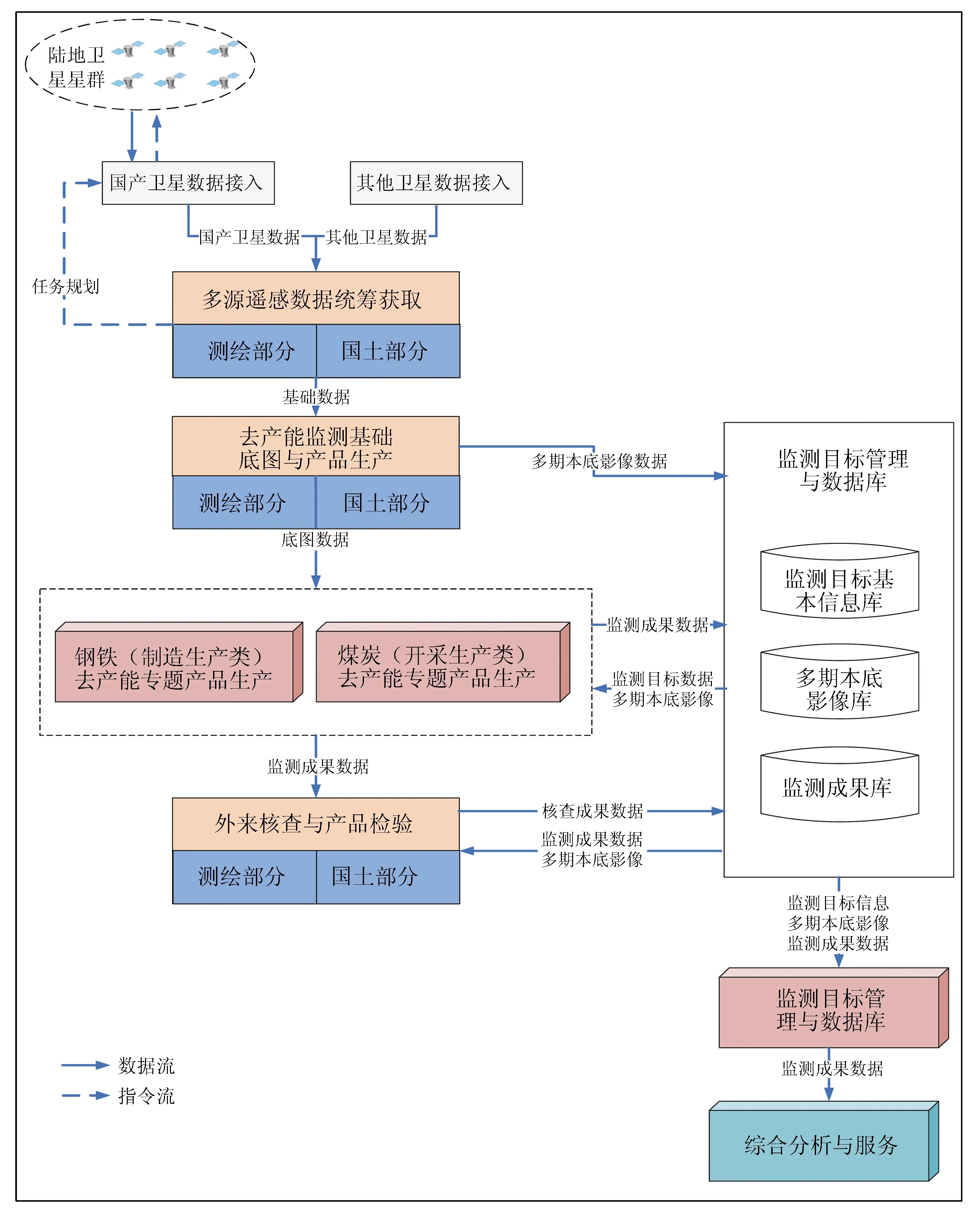

表1 2 m/8 m光学遥感业务卫星星座组成及技术指标

这是我国自主建造并成功组网运行的首个民用高分辨率业务卫星星座,代表着目前我国民用遥感卫星星座发展的最高水平[4],是国家民用空间基础设施规模化、业务化、产业化发展的标志性成果,也是需求牵引、服务应用、统筹发展的又一成功典范[6-7]。2 m/8 m光学卫星星座工程在管理机制上走出了民用业务卫星工程管理的新路,在研制策略上强化了技术创新和效益最大化,在产业引领上将加快形成我国民用卫星应用产业群,在我国民用业务卫星发展史上具有重要的里程碑意义[6]。

该高分业务卫星星座针对行业主体业务实际需求,突出高分辨率、宽覆盖、观测灵活等应用导向,保障了自然资源调查与监测等主体业务对该级别空间分辨率遥感数据的需求,大幅度提高了山、水、林、田、湖、草、矿等自然资源全要素、全覆盖调查监测能力,支撑实时掌控自然资源数量、质量、生态动态变化,为国家自然资源资产管理和自然生态监管提供精准信息保障,推动了我国自然资源调查监测和保护监管手段的升级换代[5],并可广泛应用于防灾减灾、环境保护、城乡建设、交通运输、农业农村、应急管理等领域[5,7]。

2.2 构建了应用系统的基本框架,着力提升自然资源调查监测专题产品生产能力

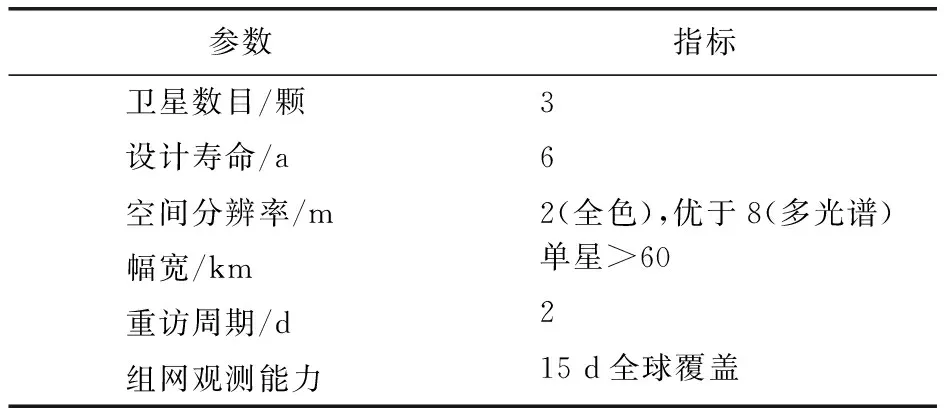

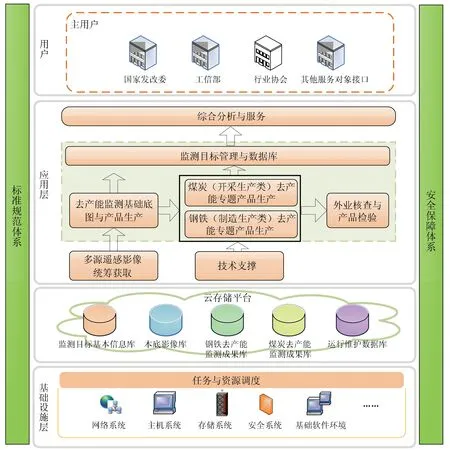

面向国家去产能的监测急需,结合遥感监测技术优势,本工程正在构建去产能政府监管平台。该平台系统由多源遥感影像统筹获取分系统、监测基础底图与产品生产分系统、煤炭(开采生产类)去产能专题产品生产分系统、钢铁(制造生产类)去产能专题产品生产分系统、技术支撑分系统、外业核查与产品检验分系统、监测目标管理与数据库分系统、综合分析与服务分系统等8个分系统以及相应标准、数据库组成(图2),并将监测目标基本信息数据、本底影像数据、钢铁去产能监测成果、煤炭去产能监测成果、运行维护数据等通过云存储的方式统一管理。该监管平台系统充分利用多源遥感数据,从数据统筹获取、基础底图生产、监测本底影像制作、监测专题产品生产、监测成果核查与产品检验等方面,支撑全链条的业务流程运行(图3)。

图2 平台应用系统组成

该应用系统针对遥感数据“波段多、类型杂、信息多、容量大、周期短、频次高”的特点,在要素提取的多样化、信息反演的效率和精度、少先验知识条件下的地物类型鉴别等方面进一步提升专题产品生产的自动化程度,提高专题产品的精度,扩充专题产品的类型,形成统一的监测本底。

与此同时,应用系统建设也积极构建了高光谱遥感应用系统,并在以往以GF-1、GF-2“影像数据分发”为主的服务模式基础上,推进向“专题要素信息分发”和“综合决策服务应用”为主的新服务模式转变,从而整体上对遥感应用和服务的特色进行功能性的创新升级,促进地质矿产填图由岩性填图向矿物填图转变,资源调查与监测由定性向定量化方向发展,遥感解译由人工勾绘向自动识别处理转化,提升自然资源遥感调查的精度、效率和效益,革新调查监测模式。

图3平台应用系统业务流程

Fig.3Operationalprocessoftheplatformapplicationsystem

2.3 技术方法取得重要突破,基础地质调查、地质环境监测的定量化水平有了显著提升

工程开展了基于我国自主研发的高分5号卫星(GF-5)高光谱数据的植被覆盖区地球化学信息反演技术研究、岩矿信息定量反演与矿产蚀变信息智能化识别技术研究,以及土地资源遥感监测研究。

2.3.1 植被覆盖区地球化学信息反演技术研究

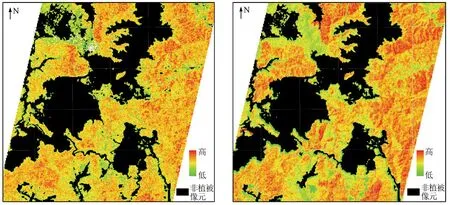

针对植被覆盖区地质找矿面临的困难,依托GF-5卫星应用共性关键技术项目“GF-5 植被覆盖区地球化学信息反演技术”,围绕GF-5高光谱遥感数据特征,以江西德兴等实验区为例, 开展了植被覆盖区冠层理化信息、铜元素信息与土壤铜元素信息的反演工作。在分析植被重金属毒化机理与遥感反演植被重金属毒化现象基础上,通过研究植被叶片光谱特征与冠层理化信息(叶绿素、氮素、水分)、铜元素信息与土壤铜元素信息的相关关系,对光谱特征、植被指数等进行分析和优选,构建光谱特征参数,比较基于统计信息与机器学习算法的反演模型,最终建立植被覆盖区冠层理化信息、铜元素信息与土壤铜元素信息的反演模型,并基于GF-5替代数据对模型进行应用,完成了软件插件的开发,实现了植被覆盖区冠层理化信息、铜元素信息与土壤铜元素信息的快速提取(图4),为植被覆盖区的全国矿产资源与生态环境调查提供了有力的理论依据与技术支撑。

图4 江西德兴地区高光谱卫星植被冠层铜元素含量(左)与植被覆盖区土壤铜元素含量(右)反演分布

2.3.2 岩矿信息定量反演与矿产蚀变信息智能化识别技术研究

所建立的技术方法体系在甘肃营毛沱整装勘查区航空高光谱矿物及蚀变提取中开展了应用示范,初步查明了该区航空高光谱矿物及蚀变分布特征(图 5)。

图5 甘肃红山地区航空高光谱矿物分布

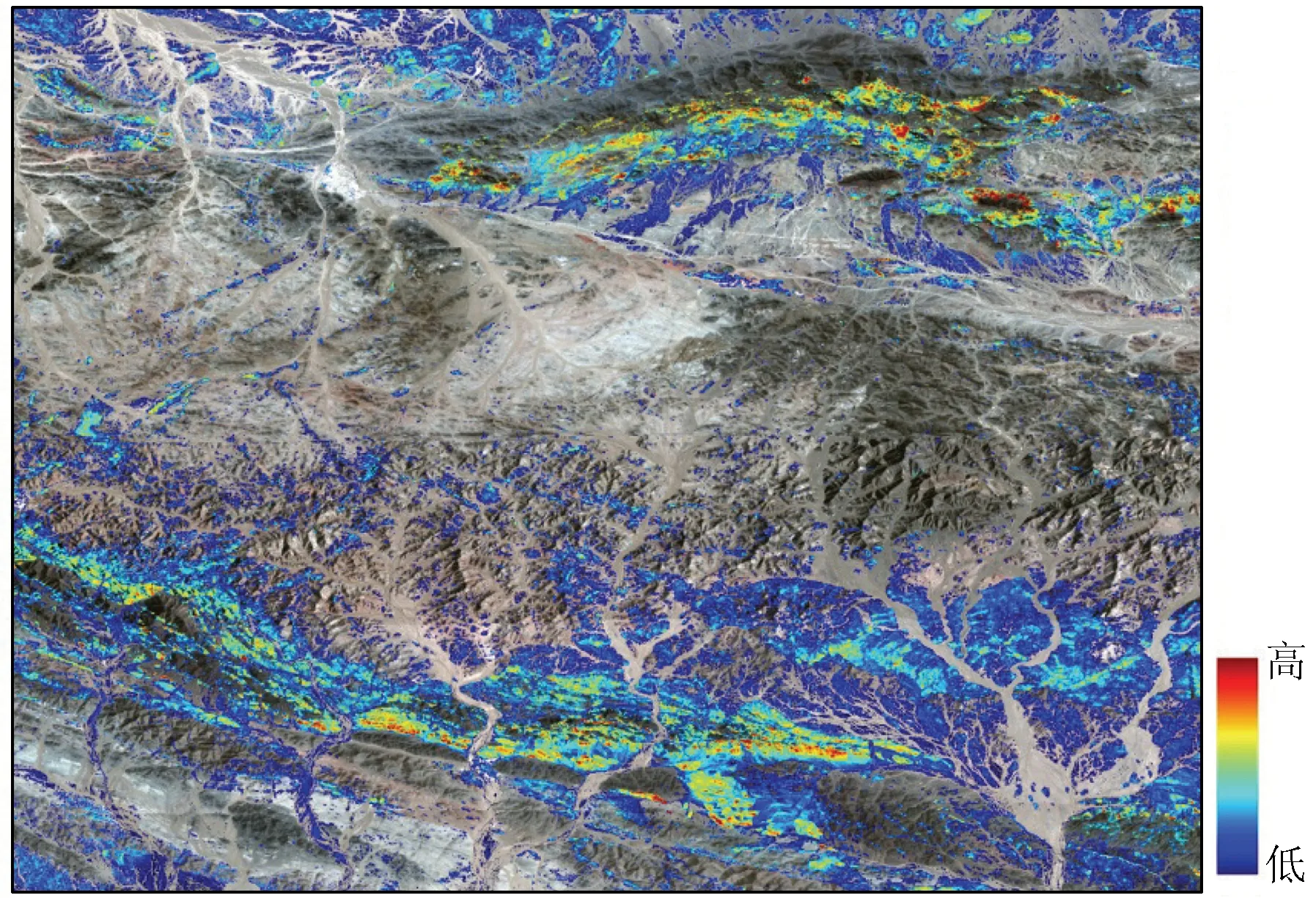

基于GF-5陆地载荷的特点,针对光谱重建技术、辐射一致性校正技术、矿物信息提取技术等开展研究,研发了适用于GF-5可见-近红外的自动化的大气校正技术,提出了中热红外大气校正方法,形成了针对GF-5数据的基础数据产品自动化、工程化处理体系; 创新性地提出基于矿物分层谱系的矿物信息提取方法,实现了针对GF-5高光谱数据的自动化矿物信息提取技术,并结合地质信息针对斑岩型、火山块状硫化物型及与超基性岩有关的铬铁矿铜镍矿床构建了遥感智能识别模型。根据矿物组合圈出了蚀变带/异常区,反演典型蚀变矿物丰度(图6),厘定找矿预测区17处,野外查证发现了6处矿(化)点(图7),为提供整装勘查区矿产地质调查提供了重要信息。

图6 甘肃柳园地区航空高光谱矿物丰度反演图

1.全新统冲-洪积砂砾石、细砂土; 2.上更新统洪积松散砾石土; 3.奥陶系中下统粉砂岩、灰岩、硅质岩夹砂砾岩; 4.奥陶系中下统长石石英砂岩、灰岩、硅质岩夹砂砾岩; 5.寒武系中上统西双鹰山组; 6.青白口系大豁落山群; 7.蓟县系平头群; 8.长城系古硐井群; 9.前长城系敦煌岩群g岩组; 10.前长城系敦煌岩群f岩组; 11.二叠系早世二长花岗岩; 12.泥盆系早世石英闪长岩岗岩; 13.泥盆系中世花岗闪长岩; 14.泥盆系中世二长岗岩; 15.石炭系早世辉长辉绿岩; 16.寻找沉积变质铁矿床预测区; 17.寻找矽卡岩型矿床预测; 18.绢云母化; 19.绿泥石和绿帘石化; 20.赤铁矿化区; 21.角闪石化; 22.褐铁矿化区; 23.断层

图7甘肃柳园地区航空高光谱找矿预测图

Fig.7ProspectingpredictionbyairbornehyperspectralmethodsinLiuyuanregionofGansu

2.3.3 土地资源遥感监测研究

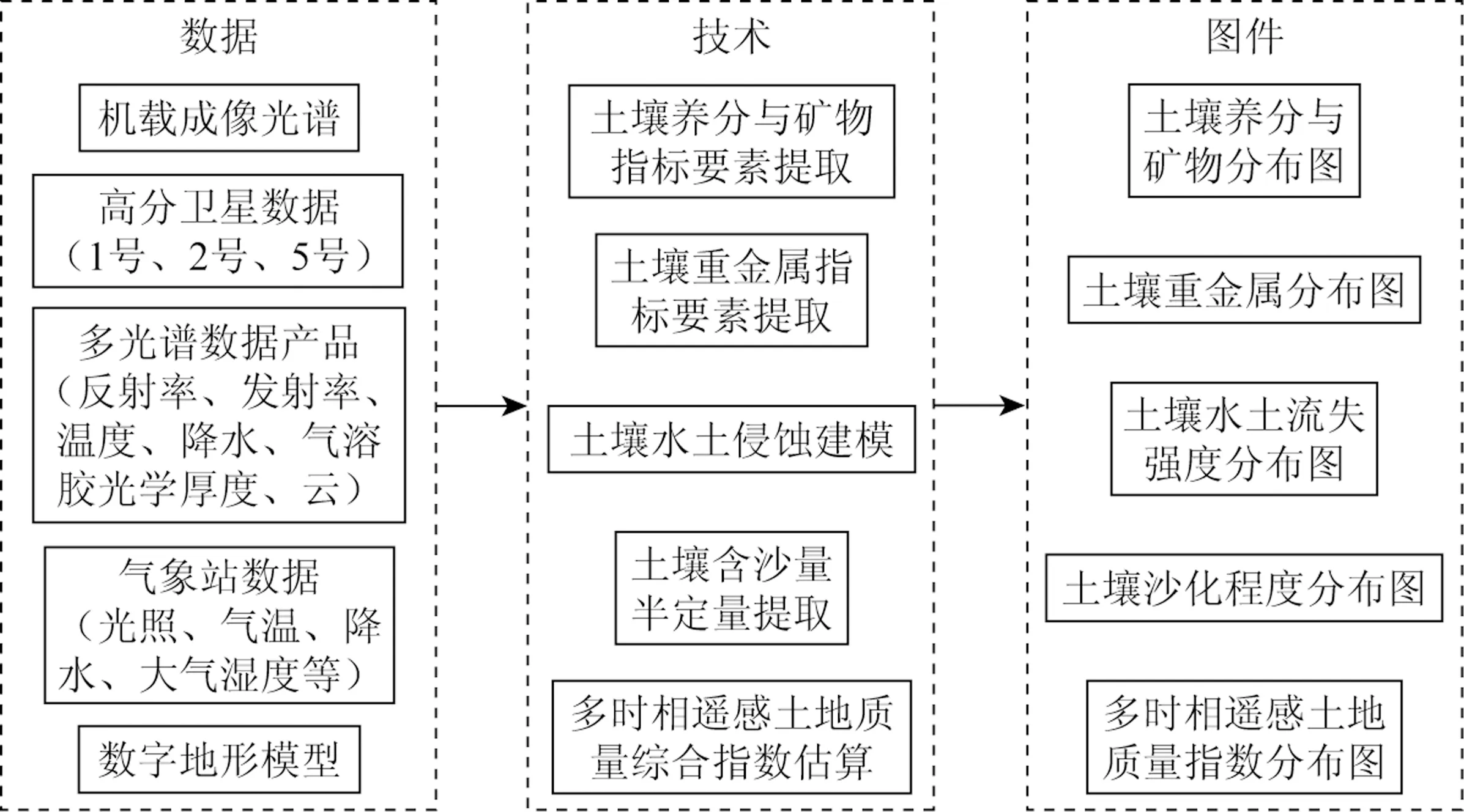

在土地资源遥感监测研究方面,经过系统梳理我国土壤质量相关标准、规程、规范,将土地质量分为肥力质量、环境与健康质量两大类指标。进一步结合遥感的特点与优势,梳理了土地质量遥感综合监测的技术体系(图8)。

图8 土地质量遥感监测技术体系

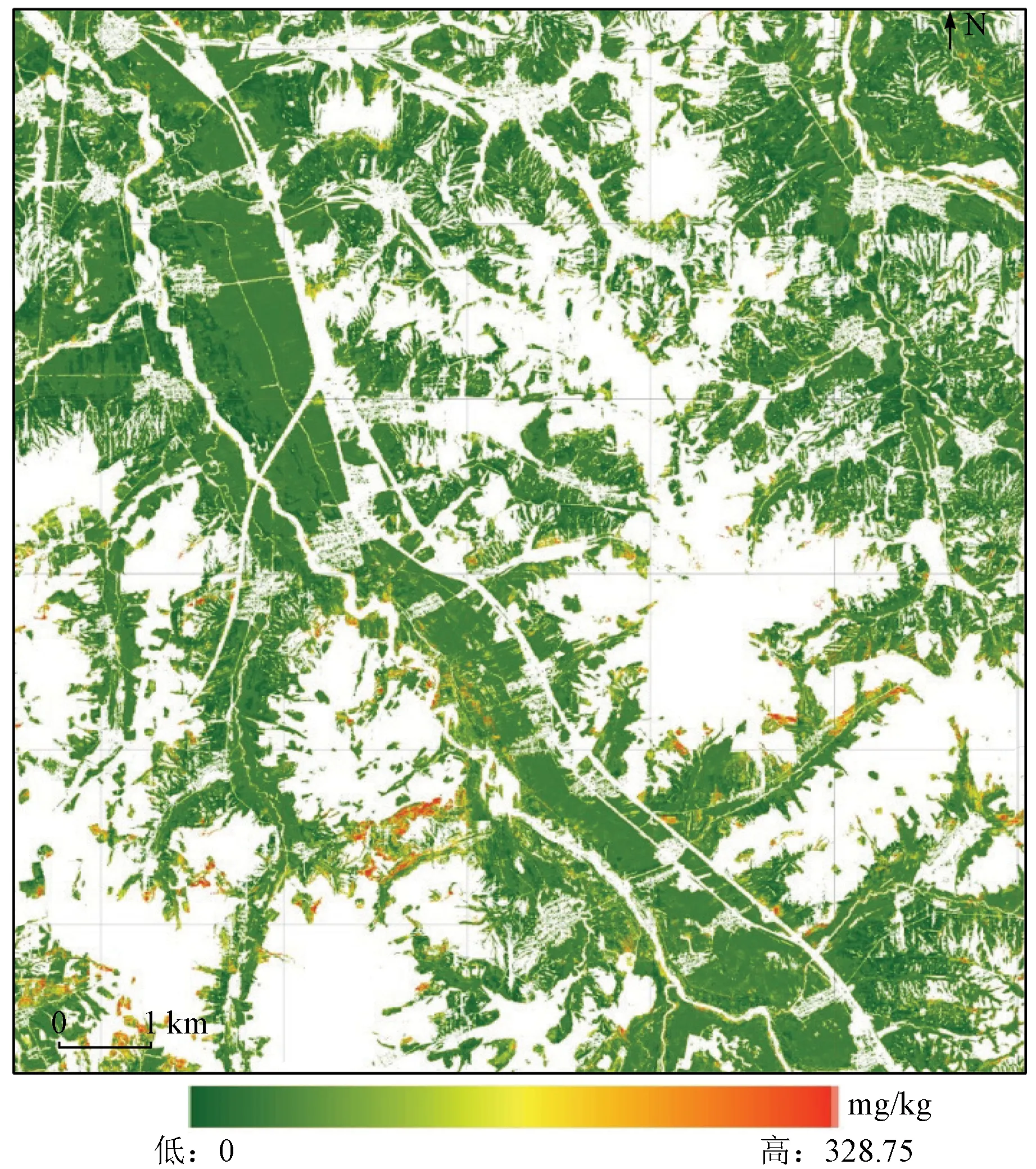

以航空高光谱数据为主要数据源,突破了土壤有机质、黏粒矿物、重金属等遥感反演的部分关键技术,提取了土壤有机质(图9)、黏粒矿物、铁(氢)氧化物含量等信息; 开展了重金属与光谱关系的统计分析,建立了部分重金属的统计反演模型(图10),为区域性重金属分布填图提供了技术方法。综合温度、降水、地形信息及多时相卫星遥感数据,构建了土地质量与产能综合遥感指数,与土地等级调查结果趋势一致,可为开展高光谱遥感土地质量综合监测应用提供方法基础(图11)。初步研究结果表明,综合遥感手段在耕地质量调查、土地整治、土地退化防治与质量提升等方面具有非常好的应用前景。进一步开展相关研究,可为快速、大面积、精细化的土地质量监测提供技术支撑,对推进土地质量遥感监测创新发展具有重要意义。

图10 公主岭地区航空高光谱金矿区As元素反演分布图

图11东北地区耕地土地质量(左)与产能(右)指数估算图(左:土地质量指数估算;右:土地产能指数估算)

Fig.11Soilquality(left)andproductivity(right)indexestimationinthefarmlandofNortheastChina

3 结论与讨论

3.1 结论

“深空对地观测创新工程”围绕总体任务目标,展开了工作部署实施,取得了明显的阶段性进展和成果。构建的高分光学卫星星座,已开始为我国资源环境动态调查提供短周期、高频次、多类型的卫星数据,其数据保障能力将能革新资源环境监管模式,将目前事后监管转变为事前、事中、事后的全链路监管/监测。工程初步构建了应用系统建设基本框架,依此建设的应用系统将可实现智能化、自动化的数据处理和专题产品生产能力。工程研发的植被覆盖区植被信息反演模型、矿物智能化提取模型和土壤有机质与重金属等含量的反演技术,为矿产资源和土地质量调查提供了方法支持,促进了地质与土地资源信息提取的技术进步。

3.2 讨论

为实现“深空对地观测创新工程”的总体目标任务,按照工程实施的计划安排,结合目前发展实际,下一阶段工程仍需从以下3个方面加强研究:

(1)大力推进遥感信息模型开发和遥感业务应用,加速提升遥感技术应用能力。当前国内遥感技术研究与应用技术发展迅速,初步形成了较为综合的遥感技术与应用能力,光学、高分辨率、多光谱等技术日臻成熟,但高光谱、热红外、SAR、视频卫星、凝视卫星等新型观测平台数据的应用仍存在不足。随着技术的发展,多样化的平台、载荷和观测方式将大大增强资源环境的监测能力,研发基于综合对地观测遥感数据的天地一体化监测技术、多星组网实时信息自动提取与反演、遥感信息建模等关键技术,大力拓展遥感业务应用领域,形成自然资源、能源矿产、地质环境等资源环境全要素的遥感监测技术体系,可为快速、准确监测资源环境变化提供新途径。

(2)着眼于创新应用,统筹对地观测资源,创建智慧对地观测应用系统。目前国内主要的遥感数据服务机构大多沿用档案资料管理思路开展遥感数据和产品的生产与服务,缺乏信息技术支撑下的多形式数据服务手段。未来在轨运行卫星数量进一步增加、用户需求不断增强后,可能会造成供方产品积压与需方数据贫乏并存的局面。后续工作急需在先进云架构、“互联网+”和智慧运行服务的理念与技术支撑下,发展大数据决策模型与观测应用系统,实现空间信息数据在轨与地面智慧协同应用,加大数据与专题产品共享服务能力,服务于全国及全球尺度上的资源环境调查与监测,支撑全球观测应用系统的构建。

(3)紧跟国家深空探测步伐,拓展地外行星地质科学探测。发展对地观测,促进行星系统科学发展,二者相互作用,共同进步。通过深空探测可加深对各类行星地质单元、岩浆侵位演化、构造等特征的认识,进一步解答地球如何起源与演变、行星和太阳系如何形成与演化、宇宙智慧生命、地球未来方向等一系列问题,更有利于人类积极开发和利用空间资源。

总之,“深空对地观测创新工程”围绕自然资源与地质调查核心任务,利用国家科技创新平台,着力于数据保障体系发展、应用系统建设、先进技术研发和深空地质探测,解决全球与区域尺度下的地学信息获取和应用,使国家科技创新“大平台、大盘子”下的研发成果服务于地质矿产调查业务和地学规律深化研究,全面提升地质调查能力,形成“地质调查问题与需求驱动科技创新,重大科技研发成果服务地质调查工作”的格局。

致谢: 中国国土资源航空物探遥感中心于峻川、董新丰等提供文中部分图件资料,在此表示感谢!