长期不同施肥下黄壤综合肥力演变及作物产量响应

2018-12-20黄兴成白怡婧张雅蓉刘彦伶张文安蒋太明

黄兴成,李 渝,白怡婧,张雅蓉,刘彦伶,张文安,蒋太明

(1 贵州省农业科学院土壤肥料研究所,贵阳 550006;2 农业部贵州耕地保育与农业环境科学观测实验站,贵阳 550006;3 贵州大学农学院,贵阳 550025;4 贵州省农业科学院茶叶研究所,贵阳 550006)

土壤肥力是土壤的本质属性,表现为植物生长供应、协调营养条件和环境条件的能力[1]。土壤肥力的高低关系着作物的高产、稳产和可持续生产[2–4]。土壤肥力并非固定不变,土壤的物质组成、自然环境条件和人为耕作管理影响土壤肥力的高低,不合理的土壤管理造成土壤肥力的退化。报告显示,由于人类不合理的土壤管理,造成土壤侵蚀、沙化、次生盐渍化、酸化、污染等问题,引起全球近23.5%的土地不同程度退化,15亿人口受到影响;占中国国土面积22.9%的土地不同程度地发生退化,影响约4.6亿人,土壤退化正成为影响人类生存的重要因素[5–6]。因此,只有通过良好可持续的土壤管理,减少土壤退化,提升土壤肥力才能满足人类社会可持续发展的需求[3,7–8]。20世纪90年代以来,中国持续高量的肥料养分投入,促进了作物产量稳步提升,保障了中国持续稳定的粮食供应[9];同时,化肥的持续施用促进了土壤养分积累[10],土壤有机质、全氮、有效磷和速效钾等养分肥力均有所提升[11–13]。另一方面,研究表明,施肥不合理导致土壤肥力和作物产量降低[14],产量不稳定性和不可持续性增加[15],肥料利用率降低[15–16],并造成了资源浪费[17]和生态环境问题[18]。因此,如何通过施肥管理维持和提高土壤肥力,保障区域粮食安全,成为农田耕作管理技术的核心。研究指出,长期定位试验能够准确地揭示不同施肥管理对土壤肥力和作物产量的影响[15,19]。林治安等[15]、林葆等[19]、张国荣等[20]均证明长期平衡施肥和施用有机肥能够维持土壤养分肥力,提高作物产量;但是这些研究局限于从土壤的单一养分指标进行评价,由于不同区域、气候、种植制度等的肥效和肥力响应差异较大,不能全面反映土壤肥力状况。采用数学方法从多因素角度进行土壤综合肥力评价,能够减少人为主观性,增加评价结果的正确性和客观性;这些数学方法较多,如主成分分析法、因子分析法、聚类分析法等在土壤综合肥力评价中均有应用[21]。然而,由于分析目标的不同,选取的指标及选择的评价方法也不同,因此目前尚无统一的评价方法。包耀贤等[22]证实了内梅罗指数法对于评价长期施肥土壤的综合肥力演变具有较高的灵敏度;陈轩敬等[23]应用内梅罗指数法评价长期不同施肥管理土壤的综合肥力指数与作物产量响应,表明土壤综合肥力指数与作物产量之间的相关性较好,能够客观反映作物生产力高低。因此,采用内梅罗指数法评价长期不同施肥管理措施土壤肥力的演变特征,寻求提升土壤综合肥力和维持作物高产、稳产和可持续生产的科学施肥模式具有科学意义。黄壤是中国中亚热带湿润区的地带性土壤,黄壤肥力的可持续管理对区域粮食安全与经济民生至关重要。然而,当前评价不同施肥管理对黄壤综合肥力演变趋势的影响未见报道,对作物产量影响如何尚不清楚,不利于黄壤农区科学的施肥管理。本研究利用国家黄壤肥力与肥效长期定位试验积累的土壤养分和作物产量数据,采用改进的内梅罗指数法评价不同施肥处理土壤综合肥力的演变特征,分析土壤养分与综合肥力指数之间的关系,以及土壤综合肥力指数与作物产量的关联。以期客观评价长期不同施肥下黄壤肥力的演变特征,为提高黄壤肥力和科学施肥提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验点概况

试验点位于贵州省贵阳市花溪区贵州省农业科学院内 (106°39′52″E、26°29′49″N),地处黔中黄壤丘陵区,平均海拔1071 m,年平均气温15.3℃,年降雨量1100~1200 mm。试验地土壤为黄壤土类黄泥土土种,成土母质为三叠系灰岩与砂页岩残积物。黄壤长期定位试验始于1995年,试验开始前耕层 (0—20 cm) 土壤性质为:有机质43.6 g/kg、全氮2.05 g/kg、全磷0.99 g/kg、全钾10.7 g/kg、碱解氮167 mg/kg、有效磷17.0 mg/kg、速效钾109 mg/kg、pH值6.70。

1.2 试验设计

试验共设有12 个处理,本研究选择其中10 个不同施肥处理:不施肥 (CK)、施氮肥 (N)、施氮磷肥 (NP)、施氮钾肥 (NK)、施磷钾肥 (PK)、氮磷钾肥(NPK)、3/4化肥 + 1/4有机肥 (3/4NP + 1/4M)、1/2化肥 + 1/2有机肥 (1/2NP + 1/2M)、有机肥 (M)、氮磷钾肥 + 有机肥 (NPK + M)。除CK、PK处理不施用氮肥和NPK + M处理氮素施用量翻倍,其余各处理氮素施用量相同,年施纯N 165 kg/hm2;施用有机肥的处理按照有机肥氮含量来调节每年有机肥用量,不同施肥处理施肥量见表1。试验采用大区对比试验,小区面积340 m2,不设重复,无灌溉设施。供试作物为玉米,2011~2012年品种为黔单16,2013~2014年品种为金玉818,2015年品种为中农大239,2016年品种为鲁三2号。试验用化肥为尿素 (N 46%)、过磷酸钙 (P2O516%) 和氯化钾 (K2O 60%),有机肥料为新鲜牛厩肥 (多年测定平均含N 0.27 %、P2O50.13 %、K2O 0.6 %)。化学氮肥分2次施入 (苗期40%,大喇叭口期60%)。磷钾肥和有机肥在玉米播种前作为基肥一次性施入。

1.3 样品采集及测试方法

本研究选取2011—2016年的作物产量和土壤测试数据进行分析。耕层土壤 (0—20 cm) 样品于试验前一年作物收获后采用“S”形采样法,在每个小区采集15个样点,混合均匀,去除根系带回室内风干保存。土壤样品测定pH、有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、有效磷和速效钾8项指标,测试方法均参照《土壤农化分析》[24]。玉米成熟期小区全部收获计产,收获后的玉米籽粒进行考种,在70℃条件下烘干48 h后称量,折算籽粒产量。

1.4 数据处理

本研究基于改进的内梅罗指数法[22]进行土壤综合肥力评估。在进行土壤肥力综合指数计算时,为了客观、综合地反映土壤肥力,参考陈轩敬等[23]选取pH值、有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、有效磷和速效钾8项土壤指标来计算土壤综合肥力。

表1 试验处理与施肥量 [kg/(hm2·a)]Table 1 Treatments and rates of fertilizers

参考全国第二次土壤普查分级标准[1](表2),对土壤各养分指标进行分级标准化。该标准化方法可使各养分分肥力系数 (IFIi) 比较接近,可比性高;并且养分含量达到丰富级以后,分肥力系数不再提高,代表土壤基础地力养分较高时,通过提高土壤养分含量已不能使作物继续增产。

表2 土壤养分指标分级标准Table 2 Grading standards of soil properties

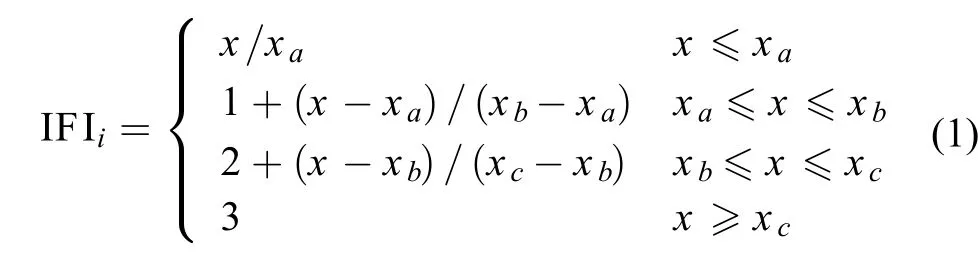

养分分肥力系数 (IFIi) 的计算公式为:

式中:IFIi是土壤单一指标养分分肥力系数;x为土壤养分指标值;xa、xb和xc为指标等级阈值。

通过得到的养分分肥力系数计算养分综合肥力指数 (IFI):

式中:IFI为土壤综合肥力指数;Ave(IFIi)和Min(IFIi)分别表示所有养分指标分肥力系数的平均值和最小值;n表示参与计算的养分指标个数,本研究中n = 8。

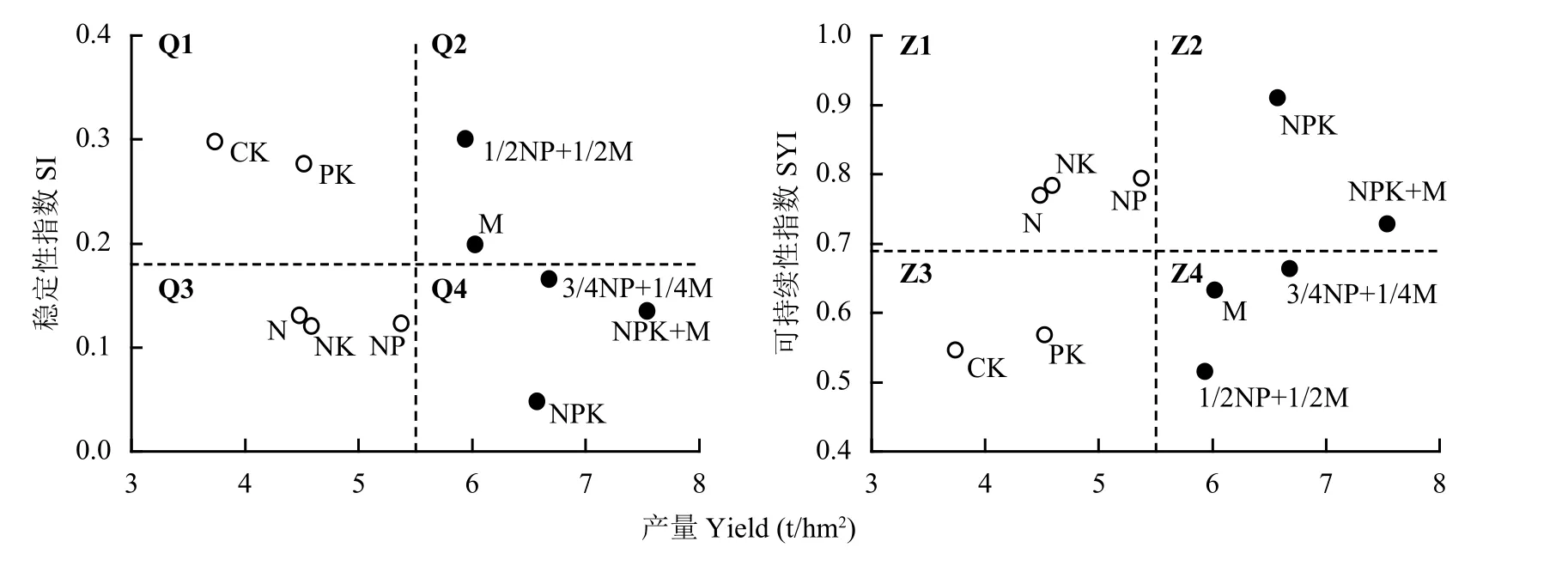

作物产量的稳定性和可持续性是反映粮食安全的重要指标。作物产量的稳定性高低用稳定性指数SI衡量,SI值越低表明产量越稳定[25];可持续性指数SYI是衡量系统是否能持续生产的一个参数,SYI值越大,产量的可持续性越高[26]。计算方法如下:

式中:Std (Yield)、Ave (Yield) 和 Max (Yield) 分别为不同处理2011—2016年产量的标准差、平均值和最大值。

采用Excel2016、Sigmaplot12.5软件进行数据统计分析和作图。

2 结果与分析

2.1 不同施肥管理土壤综合肥力指数演变特征

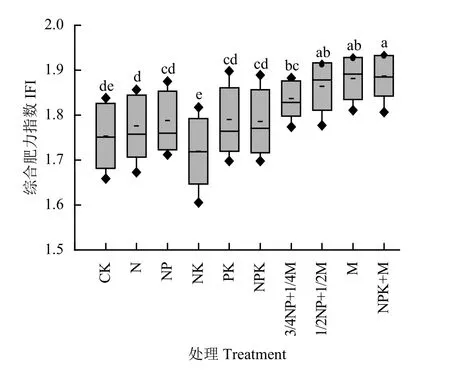

长期不同施肥处理土壤综合肥力指数差异显著(图1)。不同施肥处理土壤综合肥力指数由大到小依次为氮磷钾肥 + 有机肥、有机肥、1/2化肥 + 1/2有机肥、3/4化肥 + 1/4有机肥、施磷钾肥、施氮肥、氮磷钾肥、施氮磷肥、不施肥和施氮钾肥,施用有机肥的各处理 (3/4NP + 1/4M、1/2NP + 1/2M、M、NPK + M) 土壤综合肥力指数显著高于偏施化肥 (N、NP、NK、PK) 和不施肥 (CK) 处理,与试验开始前的综合肥力指数 (1.775) 比较,施用有机肥的处理IFI均有提高,而偏施化肥或不施肥处理IFI均有降低,表明偏施化肥导致黄壤综合肥力降低,而施用有机肥有利于土壤综合肥力的维持和提高。

2.2 黄壤综合肥力指数与土壤性质的关联

图1 不同施肥处理土壤综合肥力指数差异 (2011—2016)Fig. 1 Integrated fertility index (IFI) under long-term fertilization treatments (2011−2016)

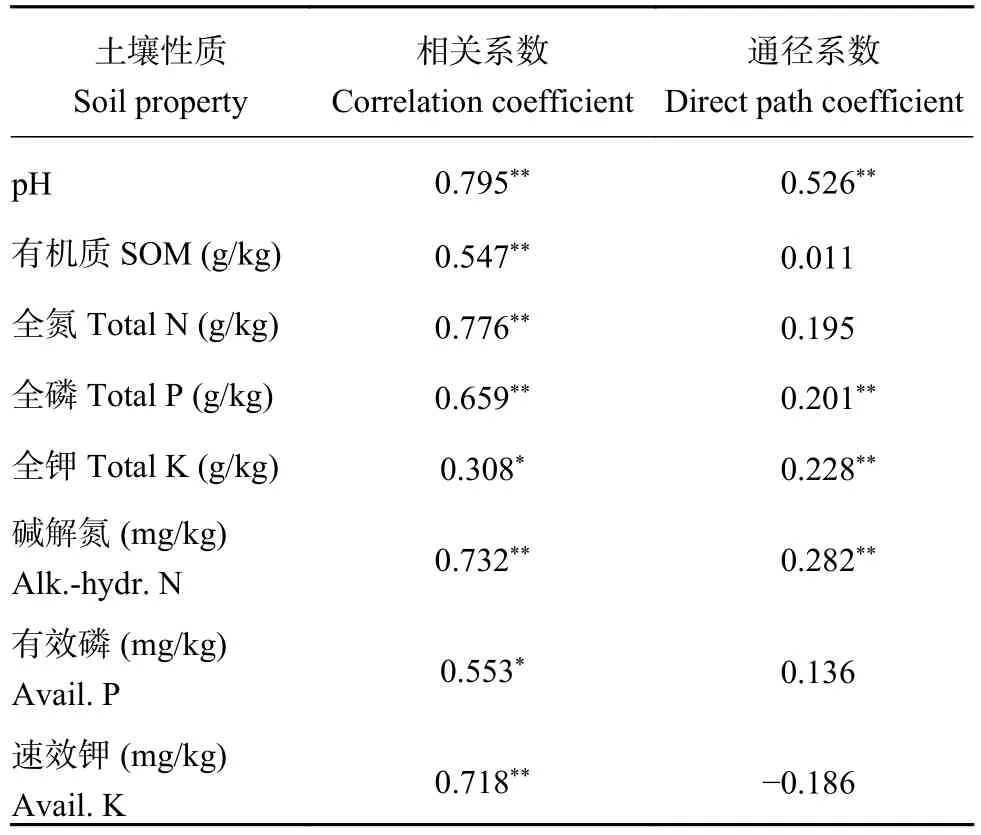

表3 土壤综合肥力指数与土壤性质的相关分析和通径分析Table 3 Correlation and path analysis between integrated soil fertility index and soil properties

表3表明,土壤综合肥力指数与pH、有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、有效磷和速效钾均呈极显著正相关性。通径分析表明,pH值、碱解氮、全磷和全钾与土壤综合肥力指数具有极显著的直接正相关。通径系数的大小反映了土壤指标与IFI的直接相关程度,通径系数越大表明对IFI的影响越大,本研究条件下,对于黄壤综合肥力影响最大的是pH值,其次为碱解氮、全磷和全钾。

2.3 作物产量对长期施肥土壤综合肥力指数的响应

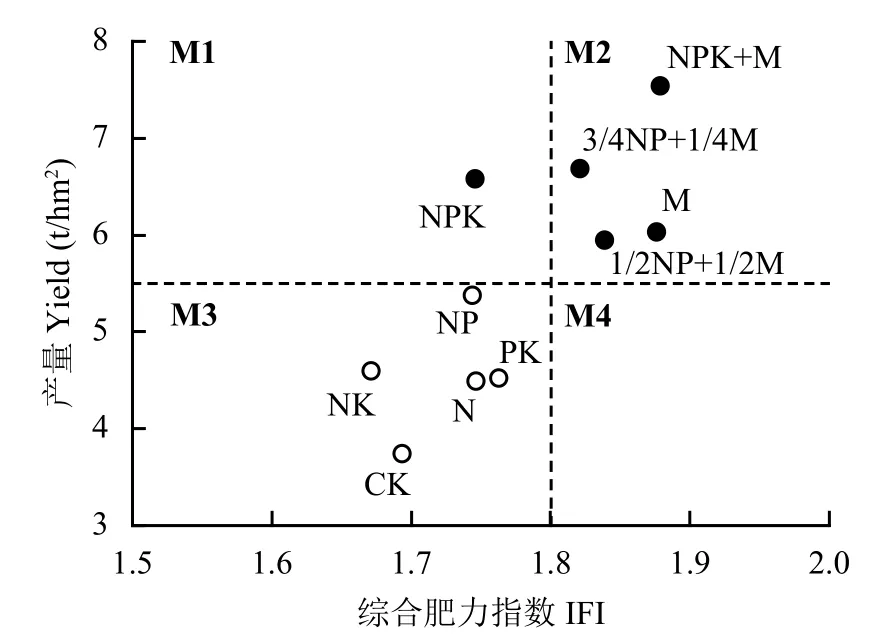

作物产量直接反映了土壤供应和协调作物生长的肥力水平。玉米产量与综合肥力指数呈极显著正相关关系,相关系数达0.704**,通径系数达0.716*。内梅罗指数法对土壤综合肥力评价结果与土壤的实际生产力基本相一致,较高的土壤肥力能够表征作物的高产。

采用各处理作物产量和土壤综合肥力指数的平均值划分四个象限 (M1、M2、M3、M4),分别代表低综合肥力指数和高产、高综合肥力指数和高产、低综合肥力指数和低产、高综合肥力指数和低产 (图2)。结果表明,施用有机肥各处理 (3/4NP + 1/4M、1/2NP +1/2M、M、NPK + M) 具有较高的肥力,同时作物可获得高产;不施肥 (CK) 或偏施化肥 (N、NP、NK、PK) 各处理土壤综合肥力较低,并且作物产量较低。

图2 各施肥处理作物产量与土壤综合肥力指数响应关系Fig. 2 Response relationship between crop yield and integrated soil fertility index in each fertilization treatment

分析不同施肥处理作物协调高产、稳产和可持续性的关系,采用各处理作物产量、稳定性指数和可持续性指数的平均值划分四个象限 (图3)。结果表明,NPK和NPK + M处理作物在获得高产的同时,能够维持产量的高稳定性和高可持续性;CK和PK处理作物低产,并且产量稳定性和可持续性低;1/2NP + 1/2M和M处理作物产量较高,但是产量的稳定性和可持续性较低;N、NP、NK处理作物产量较低,但其产量稳定性和可持续性较高。与不施肥和偏施化肥比较,平衡施用化肥处理 (NPK) 能够提高玉米的产量,同时保障产量具有较高的可持续性和稳定性。

3 讨论

3.1 不同施肥管理黄壤综合肥力演变

土壤肥力评价对于耕地保育和科学施肥均具有重要的实践意义。国内外对于土壤肥力评价已经由过去单一的土壤性质演变为土壤肥力的综合评价,能够克服人为主观性的不足,增加评价结果的正确性和客观性[22]。目前应用的综合评价方法主要有相关系数法、聚类分析法、内梅罗指数法、因子分析法、主成分分析法、判别分析法、灰色关联法等。包耀贤等[22]证实了内梅罗指数法对于评价长期施肥土壤综合肥力演变具有较高的灵敏度。本研究参考陈轩敬等[23]的方法,选取8项常规土壤基本指标分级标准化后,利用改进的内梅罗指数法,对土壤综合肥力进行评价。并且用作物产量进行验证,土壤综合肥力指数与作物产量呈现高度的直接正相关,说明基于改进的内梅罗指数法能够较好地对黄壤综合肥力进行评价。

图3 各施肥处理作物产量与稳定性指数和可持续性指数响应关系Fig. 3 Response relationship between crop yield and stability index (SI) and sustainable yield index (SYI)

土壤性质与综合肥力指数呈极显著相关性。陈轩敬等[23]对长期施肥下紫色土综合肥力演变分析表明,紫色土有机质、全氮、全磷含量相对缺乏,而供钾能力较强,因此有机质、全磷、全氮和有效磷是紫色土综合肥力的主要影响指标。本研究条件下,有机质、全氮、有效磷、速效钾含量与土壤综合肥力指数具有较强的相关性,但其通径系数未达显著,这可能与本研究试验地土壤基础性质中有机质、全氮、有效磷和速效钾含量较高相关。土壤基础肥力较高时,施肥对其指标的变异程度影响较小,肥力指标对施肥的敏感性较低。蒋太明等[27]研究表明,在不施用有机肥条件下,土壤有机质含量高低与作物产量并无显著的直接相关性;李渝等[28]研究亦表明,黄壤有效磷含量主要受到施磷水平影响,当施磷量达到较高水平时,作物产量与施磷和土壤有效磷含量并无直接响应关系。通径分析表明,本研究条件下土壤pH值、碱解氮、全磷、全钾对土壤综合肥力指数具有较强的直接正相关性,能较好地应用于评价黄壤综合肥力。

本研究结果表明,长期施肥改变了黄壤综合肥力特征,施用有机肥促进了土壤综合肥力指数提升,而不施肥或偏施化肥造成土壤综合肥力退化,且表现为施用有机肥各处理土壤综合肥力指数高于不施肥或偏施化肥各处理。研究结果与包耀贤等[22]、陈轩敬等[23]、温延臣等[29]的结果一致。

3.2 作物高产、稳产和可持续生产的施肥管理模式

作物的高产、稳产和可持续生产是农业生产追求的目标。不同学者研究作物高产施肥模式结果基本一致,表现为对比不施肥或偏施化肥,平衡施用化肥或施用有机肥可以促进作物增产[23,30]。本研究结果亦表明,平衡施用化肥或施用有机肥各处理作物可获得较高产量,这种作用表现为平衡施肥或施用有机肥可以维持和提高土壤综合肥力 (图1),土壤综合肥力高低与作物产量直接正相关 (图2)。因此,必须进行平衡施肥和施用有机肥,才能维持土壤较高的综合肥力,并保证作物高产。然而,不同学者分析协调作物高产、稳产和可持续性的施肥模式存在较大争议。马力等[31]研究指出,施用氮肥可能造成作物产量稳定性降低;冀建华等[32]研究却指出,均衡施化肥可以有效提高作物产量和产量稳定性,在等量养分条件下配施有机肥进一步提高了其产量和产量稳定性;魏猛等[33]研究指出,单施有机肥处理作物产量稳定性和可持续性指数均低于平衡施用化肥处理;谢军等[34]研究却指出,有机肥替代处理较平衡施用化肥处理具有较高的稳定性和可持续性。本研究结果表明,与不施肥 (CK) 和不施氮肥 (PK) 处理比较,施用化学氮肥 (N、NP、NK) 作物产量稳定性和可持续性均较好,这与刘艳等连续施用氮肥下作物可稳定和持续高产的结果一致[35];等量氮投入条件下,长期有机肥部分替代或全部替代化肥处理维持了作物的高产,尤其是3/4M + 1/4NP处理产量稳定性亦较高。本研究条件下,NPK + M处理作物产量较高,产量稳定性和可持续性较好,是实现作物高产、稳产和可持续生产较好的施肥模式。但是,由于NPK + M处理总养分投入量较大,结合当前“化肥零增长”要求,施肥模式不易推广。综上,在本研究条件下较优的施肥模式为平衡施用化肥模式和有机肥替代化肥模式。

4 结论

长期施用有机肥促进了土壤综合肥力提升,不施肥或偏施化肥导致土壤综合肥力的降低。土壤综合肥力指数能够客观反映土壤生产力的高低,长期施用有机肥可维持黄壤高肥力和作物高产,合理平衡施用化肥或与有机肥配合施用可以维持较高的作物产量和产量的稳定性和可持续性。

致谢:本研究是依托国家黄壤肥力与肥料效益监测站的长期定位监测的结果。黄壤长期定位试验站建于1993年,是全国唯一长期开展黄壤肥力与肥效定位监测的试验站。试验站建立至今,贵州省农业科学院土壤肥料研究所的一大批科研工作者对试验站进行管理和维护。在此,对这些长期为黄壤长期监测站的建设和发展付出心血的科研工作者们表示感谢。