炎性肌纤维母细胞瘤的影像学表现与病理对照研究

2018-12-20陈加优方燕红许淑桂饶艳莺

廖 江 陈加优 郑 祥 方燕红 许淑桂 饶艳莺 陈 英

福建省肿瘤医院放射诊断科,福建福州 350014

炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumor,IMT)是近年来逐渐认识的一种少见的起源于间叶细胞的真性肿瘤,由分化的肌纤维母细胞性梭形细胞组成,具有复发和转移可能[1]。IMT发病率低,临床症状及影像学表现均无特异性,常被误诊。笔者回顾分析经手术病理证实的11例IMT的临床及影像学资料,探讨其影像学表现特征,以提高对该病的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2008年5月~2017年12月福建省肿瘤医院(以下简称“我院”)11例经手术病理证实的IMT的患者资料。其中男7例,女4例,年龄23~76岁,中位年龄50岁。腹部闷痛、腹胀各2例,下腹肿物、咳嗽咳痰、胸闷气喘、尿频尿急、无痛性全程肉眼血尿、右大腿肿物各1例,无症状1例。10例接受了CT平扫及增强扫描检查,1例接受了MRI平扫及增强扫描检查。

1.2 检查方法

采用飞利浦256层极速螺旋CT机(Brilliance iCT)。扫描条件:120 kV,150~250 mAs,层厚 5 mm,层间距5 mm,螺距0.75 s。增强扫描以2.5~3.0 mL/s的流率采用双筒高压注射器经肘静脉注入非离子型碘对比剂(300 mgI/mL),胸部及下肢病变增强扫描延迟时间为70 s;腹部病变在注射对比剂后30、70、180 s分别行动脉期、静脉期及延迟期扫描。总剂量按1.5 mL/kg体重计算,扫描参数同平扫。

采用GE Signa 1.5T双梯度超导型MRI扫描仪,行轴位SE T1WI和FSE T2WI及DWI扫描。常规平扫后经肘静脉以3 mL/s的流率注射钆替喷酸葡甲胺(Gd-DTPA),剂量 0.1 mmol/kg,然后行三维容积内插快速扰相GRE T1WI即LAVA序列的轴位、矢状位及冠状位扫描。

1.3 图像分析

由2名副主任医师采用双盲法共同分析肿瘤的部位、大小、形态、CT/MRI平扫密度/信号特点,强化程度及方式,边界以及是否累及邻近结构、累及的范围及继发改变等,意见不一致时协商达成统一。

1.4 病理组织学观察

11例手术切除的标本均行光镜及免疫组织化学检查。免疫组织化学标记包括波形蛋白(Vimentin)、平滑肌肌动蛋白(SMA)、肌特异性肌动蛋白(MSA)、S-100、间变性淋巴瘤激酶(ALK)、CD34和CD117等。

2 结果

2.1 一般表现

11例中9例为单发病灶,2例为多发病灶。位于肺3例,左肺上叶2例为外周病灶,均边界清楚,邻近胸膜增厚,可见长毛刺,1例见钙化影(图1),1例见支气管充气征;右肺上叶1例邻近肺门,支气管通畅未见狭窄或闭塞,伴有双锁骨上、纵隔及双侧肺门多发淋巴结肿大。位于胃2例,位于腹腔、左前下腹壁、肠系膜根部、膀胱左后侧壁、左侧输尿管下端膀胱壁内段、右大腿中段前侧各1例。病灶大小不等,直径1.5~10.0 cm,中位数为3.6 cm。病灶形态多样,6例呈类圆形;2例呈椭圆形;3例呈不规则形。8例边界较清晰,3例(腹壁、肠系膜、腹腔IMT各 1例)肿块较大,密度不均,边界不清(图2)。7例为实性肿块,直径均小于4 cm;4例为囊实性肿块,直径均大于4 cm。

图1 左肺上叶IMT患者影像学表现

图2 左前下腹壁IMT患者影像学表现

2.2 CT及MRI表现

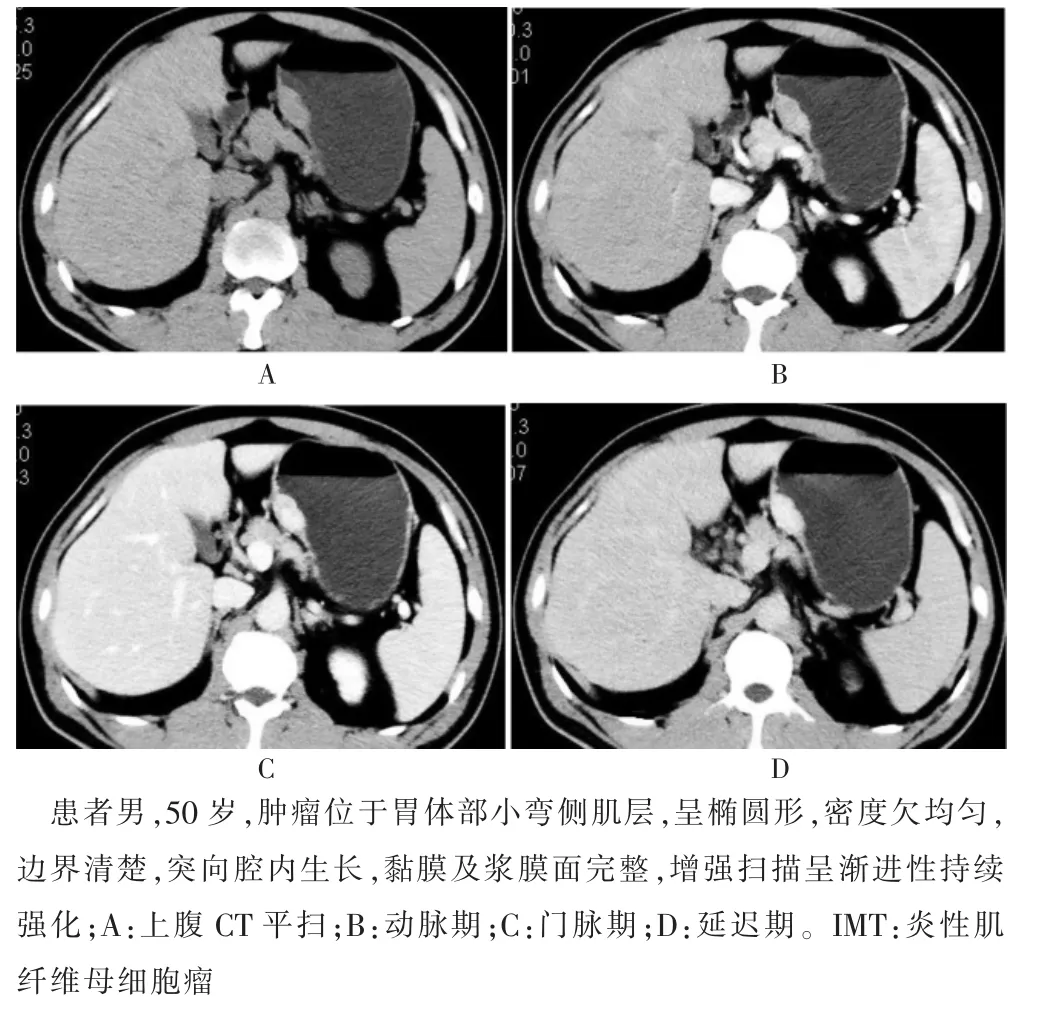

CT表现:10例行CT平扫及增强扫描。平扫肿块多呈软组织密度影,CT值20~50 HU。9例肿块内密度不均匀,可见片状低密度坏死或液化囊变区(图3),1例肺内肿块可见多发形态多样的钙化影。增强扫描肿块实性部分动脉期呈轻度强化,静脉期呈均匀或不均匀中度或明显强化,增强后CT值45~126 HU。6例行延迟期扫描显示肿瘤实性部分均有“渐进性、持续强化”特点(图4),呈轻中度延迟持续强化者2例,明显持续强化者4例。

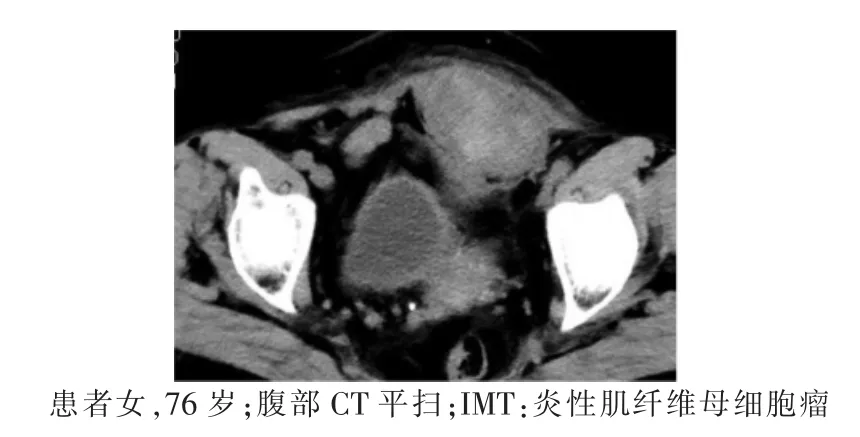

图3 膀胱左后壁IMT患者影像学表现

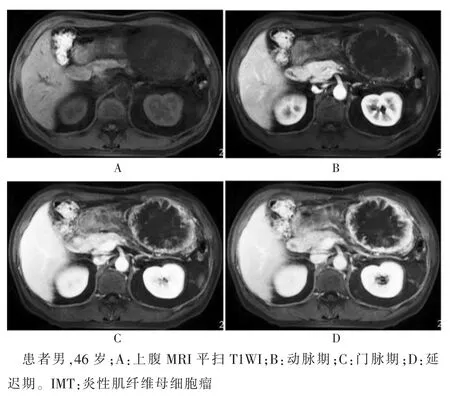

MRI表现:1例左上腹腔IMT行MRI平扫及增强扫描。肿瘤呈巨大类圆形囊实性肿物,信号不均匀,T1WI上为低信号,T2WI上呈混杂高低信号。增强扫描动脉期呈轻度强化,其中不规则条片状、结节状强化区与低信号区混杂分布,延迟期呈分隔样渐进性明显持续强化。见图5。

图4 胃体部小弯侧IMT患者影像学表现

图5 左上腹腔IMT患者影像学表现

2.3 病理学分析

11例IMT患者中,行手术全部切除9例,部分切除2例。大体病理:大部分肿块边界不清,少数肿块可见包膜或假包膜。切面呈灰白或灰红色,多发结节状,质地坚韧,部分伴黏液样变性、灶性出血和坏死。镜下:肿瘤细胞由梭形纤维母细胞/肌纤维母细胞构成,其内见不同程度的炎性细胞浸润。免疫组化:11例IMT患者中 Vimentin阳性 10例,SMA阳性 8例,MSA阳性 5例,ALK、S-100蛋白、CD117和 CD34均为阴性。

3 讨论

IMT是一种少见的间叶性肿瘤。直至2002年WHO软组织肿瘤分类才将其定义为“由分化的肌纤维母细胞性梭形细胞组成的,常伴有浆细胞和/或淋巴细胞浸润的一种肿瘤”,并将其归为纤维母细胞/肌纤维母细胞肿瘤的中间性(偶有转移)类目下[1]。该病病因不明,可能与EB病毒、创伤、单纯疱疹病毒感染、异常修复、自身免疫反应等有关。

3.1 临床及病理表现

IMT好发于儿童和青少年,无性别差异。临床症状无特异性,与发病部位及病变的进展程度有关。最好发的部位是肺,其次是肠系膜、网膜,偶可见于肝、胃、头颈、泌尿道、腹膜后等部位,且多以病例报道为主[2-5]。本组IMT发病年龄跨度大,23~76岁,中位年龄50岁;发病部位广泛,以肺、腹腔为主。

IMT的病理特征是肿瘤主要由增生的纤维母细胞和肌纤维母细胞组成,间质内含有大量的慢性炎症细胞,特别是浆细胞和淋巴细胞。免疫组化表型瘤细胞表达Vimentin强阳性,多数表达SMA、MSA,部分表达Desmin、ALK,基本不表达CD34和CD117。

3.2 IMT的影像学表现

本组11例IMT中,4例因黏液变呈囊实性,另7例呈实性。仅1例见钙化,与文献报道[6]的IMT的低钙化率相仿。CT平扫大部分肿瘤呈等或稍低密度,当瘤内合并出血或钙化时则密度增高。结合病理结果显示,肿瘤等密度区为密集排列的梭形细胞和纤维组织增生;低密度区为黏液、坏死和慢性炎症细胞浸润。肿瘤T1WI上表现为低信号,T2WI上呈混杂高等低信号,其中等信号和低信号对诊断有一定提示性。结合病理结果显示,高信号为囊变部分,等信号为梭形细胞聚集区,低信号为纤维组织或凝固性坏死成分。本组11例IMT的CT、MRI增强表现类似,肿瘤实性部分均具有“渐进性、持续强化的特点”,与文献报道相仿[7-9]。部分肿瘤内部可见无强化囊变、坏死区,少数肿瘤可见周边环状及内部分隔样强化。结合病理结果发现,肿瘤渐进性持续强化的特点可能与对比剂逐渐渗入、填充蓄积于成熟胶原纤维及黏液间质有关,也可能与肿瘤间质内富含薄壁血管及大量的炎细胞浸润,导致血管壁通透性增加有关。

IMT影像表现多种多样,笔者通过复习文献并结合本组资料[10-14],总结出如下特点:①发生于肺内的3例IMT均为单发病灶。2例位于肺外周胸膜下,呈不规则形团块,无分叶,边界尚清,局部边缘呈平直样改变,见长毛刺或尖角样突起,邻近胸膜增厚黏连。其中1例见多发形态多样的钙化,可能也有一定诊断意义。1例为中央型,呈类圆形,边界清楚,密度较均匀,伴双锁骨上、肺门及纵隔多发淋巴结肿大。②胃IMT 2例均呈结节状,境界清楚,位于胃黏膜下,向腔内生长,黏膜及浆膜连续完整,密度欠均匀,增强扫描呈中度或明显较均匀延迟强化。③腹盆腔的IMT更具侵袭性[15-17]。本组1例肠系膜IMT及1例腹膜IMT均为多发,伴有少量腹水,病理均提示为低度恶性,最大者直径>5 cm,且边界不清楚,与周边组织器官粘连。增强扫描呈渐进性明显持续强化,其程度高于多数腹部肿瘤。④泌尿系IMT平扫呈较规则的软组织肿物,浸润征象极少见。动态增强扫描多呈“快进慢出”的规律。本组2例泌尿系IMT,其中1例位于膀胱左后壁,肿瘤较大,直径达5 cm,不伴尿路梗阻。1例位于左输尿管下端,肿瘤较小,直径小于2.5 cm,伴上方尿路梗阻扩张,CT表现与文献报道相似[18-19]。⑤2例软组织IMT均为单发病灶,1例IMT位于腹壁,呈不规则形,最大径约8.2 cm,部分边界不清,密度不均匀,增强扫描呈分隔样渐进性强化;1例IMT位于大腿肌间隙内,呈结节状,直径约1.6 cm,边界清楚,密度均匀,增强扫描呈明显均匀强化。

3.3 鉴别诊断

不同发病部位的IMT需要与相应疾病进行鉴别:①肺内IMT需与肺癌鉴别,肺癌多呈深分叶,常见细短毛刺、胸膜凹陷征,强化不均匀,而IMT多见粗长毛刺或棘状突起,局部边缘呈平直样改变,见尖角样突起,伴局部胸膜增厚黏连,强化较均匀。②位于胃、肠系膜或腹腔的IMT需要与胃肠道及胃肠道外间质瘤鉴别,胃肠道间质瘤:边界清楚,多以腔外肿块为主,强化峰值较早且程度不如IMT明显持久。后者瘤细胞表达CD34和CD117。③泌尿系统IMT需要与泌尿系统癌鉴别,泌尿系统肿瘤的CT表现常呈密度不均匀、边缘不光整的宽基底菜花状肿物,局部腔壁增厚、僵硬,增强扫描多数呈中等不均匀强化,可侵犯邻近组织及淋巴结转移,恶性征象明显,增强扫描动脉期强化高于IMT,但延迟期强化程度不如IMT明显持久。④软组织IMT需要与多种梭形细胞肿瘤鉴别,影像学及病理镜下均鉴别困难,有赖于免疫组化与本病鉴别[20]。

综上所述,全身各部位IMT的影像学表现具有一些共同点,比如肿瘤较小者多为实性结节,密度/信号均匀,边界清楚,较大者多为不规则囊实性肿物,密度/信号不均匀,边界不清,与周围组织器官黏连或浸润,多期增强扫描肿瘤实性部分有“渐进性、持续强化”特点等。IMT的影像学表现能为本病的诊断及鉴别诊断提供有价值的信息,诸如病变的解剖部位、累及范围、内部结构成分、周围组织有无受累及淋巴结等情况。外科手术是IMT主要的治疗方法,由于IMT具有恶性潜能,可出现复发及转移,术后需长期随访,因此CT、MRI检查对术后随访也具有重要临床价值。